Effizienz auf dem Prüfstand

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Betrieb am Frequenzumrichter

Da das Netz keine Veränderung der Spannung zulässt, wohl aber ein Frequenzumrichter, zielten die weiteren Untersuchungen auf diese Betriebsart ab. Eines vorab: Ein Frequenzumrichter trägt nicht zur Verbesserung des Gesamtwirkungsgrades (Motor/Umrichter) bei, wenn dieser aus der Netzspannung von 400 V/ 50 Hz die Motorspannung von ebenfalls 400 V/50 Hz erzeugt. Der im Prüfstand eingebaute Frequenzumrichter 8400 Stateline beispielsweise hat einen Eigenverbrauch von 15 W und benötigt zum Betrieb vom Antrieb M1 im Nennpunkt (400 V/50 Hz) eine Leistung von 50 W. Durch die Verwendung des Umrichters verschlechtert sich hier der Systemwirkungsgrad um rund fünf Prozentpunkte.

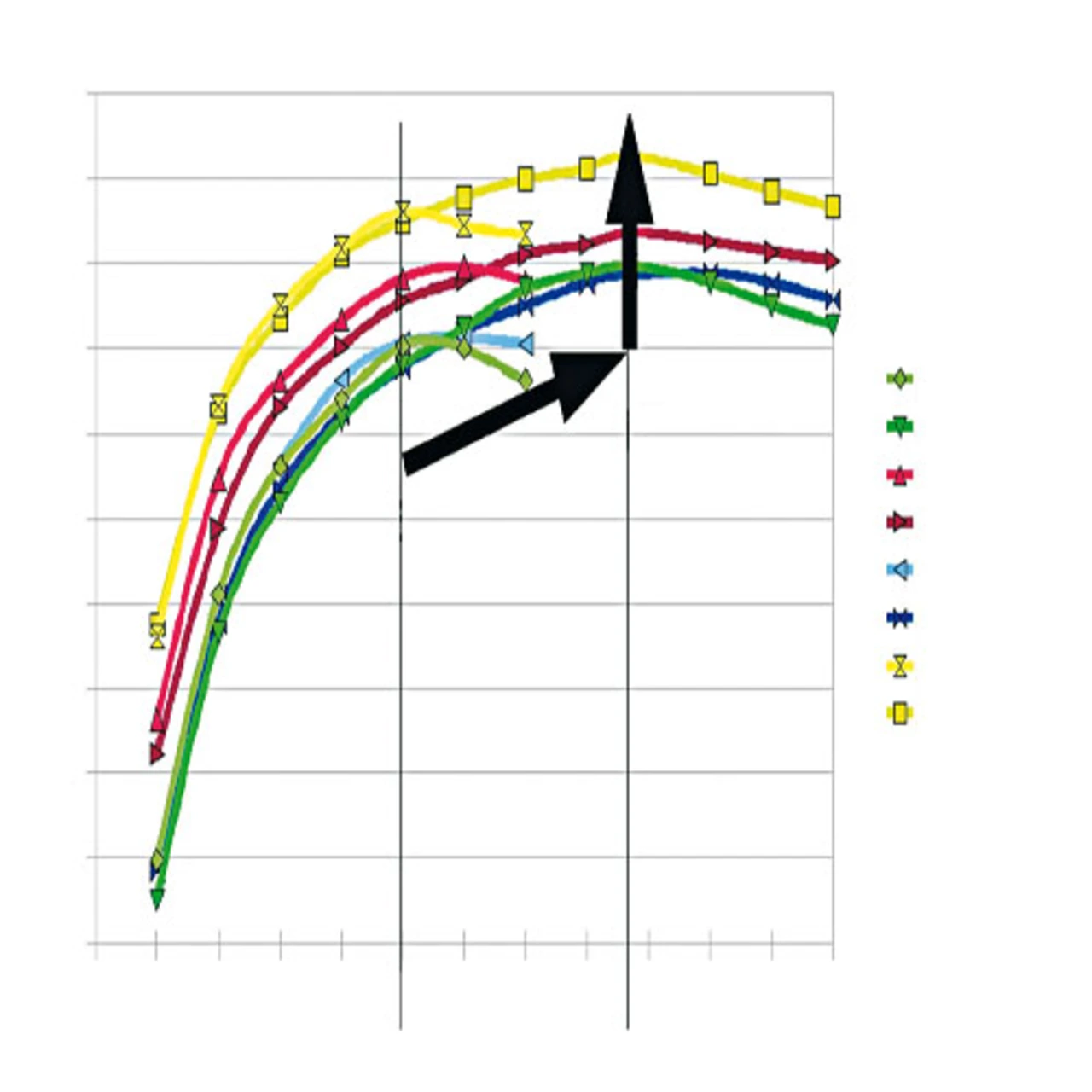

Was das Antriebssystem selbst betrifft, so ist eine Verringerung der Frequenz gleichbedeutend mit einer Verringerung des Wirkungsgrades. Dies ist verständlich, da die induzierte Spannung in einem elektrischen Leiter mit abnehmender Frequenz sinkt; der ohmsche Spannungsabfall am Leiterwiderstand bleibt jedoch gleich. Mit steigender Frequenz steigt dementsprechend auch der Wirkungsgrad des Antriebssystems. Darüber hinaus hat eine Erhöhung der Frequenz auch Einfluss auf den Läuferwirkungsgrad der Asynchronmaschine, welcher sich aus dem Verhältnis von Abtriebsdrehzahl zur Synchrondrehzahl ergibt: Bei einer Erhöhung der Frequenz erhöht sich die Synchrondrehzahl und damit verbessert sich automatisch der Läuferwirkungsgrad.

Betreibt man den Getriebemotor in Dreieckschaltung, so liegt der Eckpunkt der Maschine bei 400 V/87 Hz. Bei gleich bleibendem Nennmoment des Motors erhöht sich in diesem Fall die Nenndrehzahl um den Faktor 1,73 von 1410 auf 2440 Umdrehungen pro Minute, womit letztlich der Wirkungsrad des 87-Hz- Systems deutlich besser ist als bei 50 Hz. Dieser Trend ist generell bei den ausgemessenen Asynchronmaschinen zu beobachten.

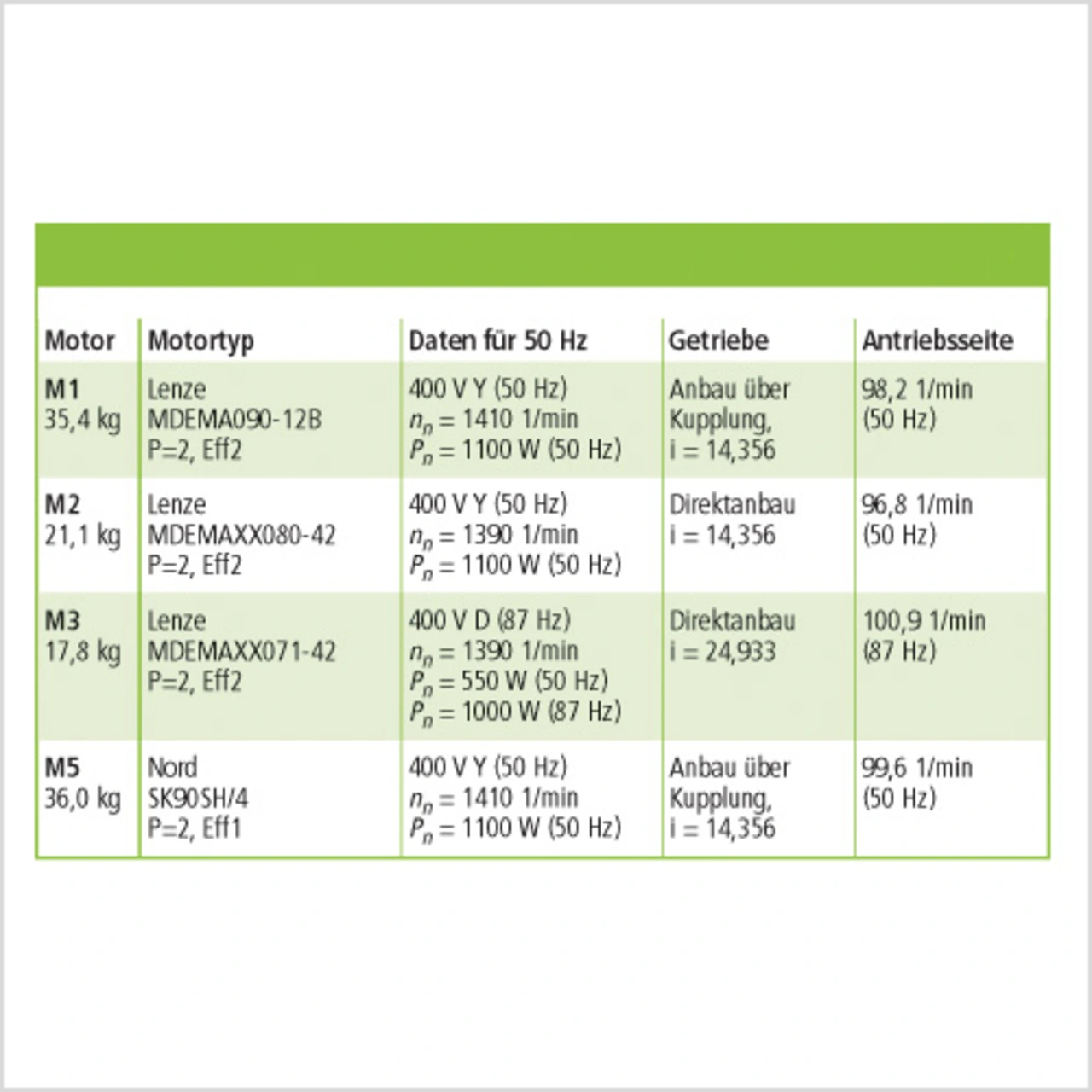

Durch Änderung der Getriebe-Übersetzung lässt sich die beim 87-Hz-System vorhandene höhere Motordrehzahl an die Abtriebsdrehzahl anpassen. Dies erfolgt ohne nennenswerte Veränderung des Wirkungsgrades, sofern die Zahl der Getriebestufen beibehalten werden kann. Da sich die Drehzahl des Motors um den Faktor 1,73 erhöht, kann für die gleiche mechanische Leistung das Drehmoment um den Faktor 1,73 geringer ausfallen. Konkret hat der Betrieb bei 87 Hz (Dreickschaltung) anstelle von 50 Hz (Sternschaltung) bei der Maschine M2 (Baugröße 80, Eff2) zu einer Verbesserung des Wirkungsgrades von 66 % auf 71 % geführt. Dieser Trend ist bei allen Asynchronmaschinen zu beobachten. Vergleicht man die getesteten Antriebe untereinander, so hat beispielsweise der Antrieb M1 (Baugröße 90, Eff2, 35,4 kg) bei 50 Hz einen schlechteren Wirkungsgrad von 63 % als M3 (Baugröße 71, Eff2, 17,8 kg), der bei 87 Hz einen Wirkungsgrad von 69 % aufweist. Ergo: Die 87-Hz- Technik führt zu einem leichteren, also materialsparenden Antrieb, der dennoch einen hohen Wirkungsgrad aufweist.

Die geschilderten Erkenntnisse aus den Prüfstandsmessungen liefern unter anderem vor dem Hintergrund des in vielen Märkten beziehungsweise Branchen zunehmend geforderten Einsatzes von hocheffizienten Motoren neue Denkanstöße. Hocheffiziente Motoren verwenden im Vergleich zu Standardmotoren mehr Rohstoffe, insbesondere Kupfer, um ihren Wirkungsgrad bei 50 Hz zu steigern. Mit Hilfe von Frequenzumrichtern lässt sich der Wirkungsgrad genauso gut durch Erhöhung der Drehzahl beziehungsweise der Frequenz verbessern. Eine deutliche Steigerung des Wirkungsgrades lässt sich auch durch die Wahl einer kleineren Maschine mit Effizienzklasse Eff1 für 87 Hz an Stelle einer größeren Maschine für 50 Hz erreichen. Ein solcher Betrieb in 87-Hz-Technik ist mit Standardkomponenten möglich. Gleichzeitig spart der Betrieb bei höheren Frequenzen Material (Kupfer, Eisen), da die Maschinen kleiner werden. Bei einem Betrieb zwischen 100 und 150 Hz ließe sich der Wirkungsgrad noch weiter steigern; dies erfordert jedoch Sondermaschinen.

Im Teillastbereich führt eine Verringerung der Magnetisierung durch eine kleinere Betriebsspannung in Abhängigkeit von der Belastung gerade bei Eff2-Motoren zu einer deutlichen Verbesserung des Wirkungsgrades. Allerdings ist ein derart in Teillast betriebener Motor nicht voll magnetisiert, so dass ein plötzlich auftretendes Lastmoment nicht so schnell ausgeregelt werden kann wie bei Nenn- Magnetisierung. Für Anwendungen in der Fördertechnik ist diese Einschränkung jedoch meist akzeptabel.

Die Schaltfrequenz eines Umrichters wirkt sich ebenfalls auf den Systemwirkungsgrad aus. Bei Verwendung einer kurzen Motorleitung (3 m) schneidet die Schaltfrequenz 16 kHz der Lenze-Frequenzumrichter vom Wirkungsgrad her schlechter ab, als kleinere Schaltfrequenzen. Allerdings hat ein Betrieb des Antriebs bei 16 kHz akustische Vorteile. Bei langer Motorleitung (50 m) führt eine hohe Schaltfrequenz zu einer Verschlechterung des Wirkungsgrades in der Größenordnung von einem und drei Prozent. Nicht zuletzt beeinflusst die Modulationsart den Wirkungsgrad. Die 3-Schalter- Modulation weist insbesondere bei langen Motorleitungen einen schlechteren Wirkungsgrad auf als eine 2-Schalter-Modulation mit gleicher Schaltfrequenz. Als Standard- Einstellung ist daher die 2-Schalter- Modulation mit 8 kHz Schaltfrequenz für die meisten Anwendungen zu empfehlen.

Antriebsentwicklung ist Systementwicklung

Neben den untersuchten Asynchronmaschinen (M1, M2, M3, M5) war die Kombination eines Lenze-Servoumrichters vom Typ 9400 mit einem Synchron- Servomotor mit Stirnradgetriebe, welches aufgrund der höheren Drehzahl des Motors dreistufig aufgebaut ist, Gegenstand der Untersuchungen (M4). Der Wirkungsgrad dieser Lösung ist vergleichbar mit der Kombination des hocheffizienten Motors M5. Für die Anwendung in der Fördertechnik ist dieses Antriebssystem jedoch wirtschaftlich nicht sinnvoll, da ein hohes Beschleunigungsvermögen hier nicht gefordert ist und die Komponenten im Vergleich zur Lösung mit Asynchronmaschine M5 und Frequenzumrichter bei vergleichbarem Wirkungsgrad deutlich teurer ausfallen. Angesichts der gewonnenen Erkenntnisse der Prüfstandsuntersu- Nähere Informationen: Im Rahmen der Fachmesse SPS/IPC/Drives in Nürnberg hält der Autor Dr. Tieste einen Kongressvortrag mit tiefer gehenden Informationen zum Thema – und zwar am Dienstag, den 25.11., um 17:00 Uhr, im Rahmen des Kongressblockes 2, Session 2b, Energie-Effizienz von Getriebemotoren mit Frequenzumrichter. Dr. Karl-Dieter Tieste ist Professor im Fachbereich Elektrotechnik an der FH Braunschweig/Wolfenbüttel. Dr. Edwin Kiel ist Leiter Innovation bei der Firma Lenze, Hameln. Artikel-Download: bwww.elektroniknet.de/automation chungen scheint vielfach ein Umdenken von Seiten der Anwender von Antriebstechnik angeraten.

Den Maschinenbauer interessieren meist „nur“ die Drehzahl und das Drehmoment an der Abtriebswelle. Dementsprechend werden die derzeitigen Lösungen von Antrieben dominiert, die sich an Netzfrequenz und Netzspannung orientieren. Gerade die flexible Wahl von Frequenz und Spannung, die mit Hilfe des Frequenzumrichters möglich ist, eröffnet Freiheitsgrade, die zur Verbesserung der Energie-Effizienz bei gleichzeitiger Reduzierung der eingesetzten Rohstoffe führen. Anders ausgedrückt: Für einen hohen Wirkungsgrad ist nicht unbedingt die „hochgezüchtete“ Synchronmaschine mit Spezialumrichter Voraussetzung. Vielmehr steckt bereits in der cleveren Nutzung von Standardkomponenten ohne Mehrkosten ein erhebliches Potenzial zur Verbesserung des Wirkungsgrades.

Autoren

Dr. Edwin Kiel ist Leiter Innovation bei der Firma Lenze, Hameln.

Dr. Karl-Dieter Tieste ist Professor im Fachbereich Elektrotechnik an der FH Braunschweig/Wolfenbüttel.

Günter Herkommer, Computer&AUTOMATION

- Effizienz auf dem Prüfstand

- Betrieb am Frequenzumrichter