Die direkte Versorgung von Weißlicht-LEDs aus Wechselspannungsquellen wird hoffähig

LED-Licht aus der Steckdose

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Was geschieht mit der Lebenserwartung?

Nicht immer steht fest, ob der pulsierende Strom die Lebensdauer der LEDs merklich oder gar drastisch verkürzt. Die Fachleute sind sich hier uneins, was wohl auch darauf zurückzuführen ist, dass die Impulsverträglichkeit von LEDs bauartbedingt schwankt. Die Bauart der LED entscheidet zum Beispiel darüber, ob und inwiefern Elektromigrationseffekte auftreten können. Das sind irreversible Materialwanderungen, die man an Verbindungsstellen mit leitenden Metallen beobachten kann. Die Materialwanderung kann (durch die Bildung von Mikro-Hohlräumen) lokale Widerstandserhöhungen nach sich ziehen, die einen Temperaturanstieg zur Folge haben, der wiederum die Hohlraumbildung verstärkt.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die quantitativ schlecht mess- oder verifizierbare Homogenität der Stromdichte. Man muss immerhin davon ausgehen, dass kaum eine Struktur eine völlig gleichmäßige Stromflussgeschwindigkeit gewährleisten kann. An manchen Stellen »drängeln« sich eben mehr Ladungsträger als woanders. Im Grenzbereich der Belastbarkeit kann hier denn auch schnell eine kurzfristige exzessive Stromdichte auftreten, die zur Überschreitung einer kritischen lokalen Temperatur führt. Solche »Hot Spots« sind nicht nur in LEDs gefürchtet.

Wer den Hersteller einer LED direkt auf das Thema anspricht, bekommt zunächst zu hören, dass dieser Hersteller keine Garantie für LEDs übernimmt, die außerhalb ihrer Spezifikation betrieben werden. Kunden, die unbedingt Impulsbetrieb wünschen, vor allem die Hersteller von Kamera-Handys mit Blitzfunktion, bekommen natürlich angesichts der hohen Stückzahlerwartungen mehr Auskunft und prüfen die Impulsbelastbarkeit auch selber ausgiebig. Die Praxis zeigt hier, dass manche Typen besser geeignet sind als andere. So gibt Philips-Lumileds an, Marktführer für Blitz-LEDs in Kamera-Handys zu sein. Warum das so ist, verrät der Hersteller aber nicht, und auch im Datenblatt finden sich keine Hinweise. Osram Opto Semiconductors hat sich als Anbieter von Blitz-LEDs ebenfalls einen Namen gemacht und zeigt sich auch auskunftsfreudig, allerdings nicht zu allen relevanten Fragen.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die schon erwähnte Unzuverlässigkeit der Netzsspannungshöhe. Zwar ist die Verfügbarkeit der meisten Netze exzellent, jedoch kann die effektive Netzspannung im Verlauf eines Tages, oder auch von der einen zur anderen Sekunde, ohne weiteres um 10 V oder mehr in beide Richtungen schwanken. Abweichungen nach unten würden nur den Lichtstrom verringern, was nicht weiter schlimm wäre, zumal LEDs hier weitaus unempfindlicher reagieren als Glühlampen: Bei einer Spannungsabnahme um 5 Prozent verringert sich der Lichtstrom einer LED meist um weniger als 5 Prozent, während es bei einer Glühlampe rund 15 Prozent sind.

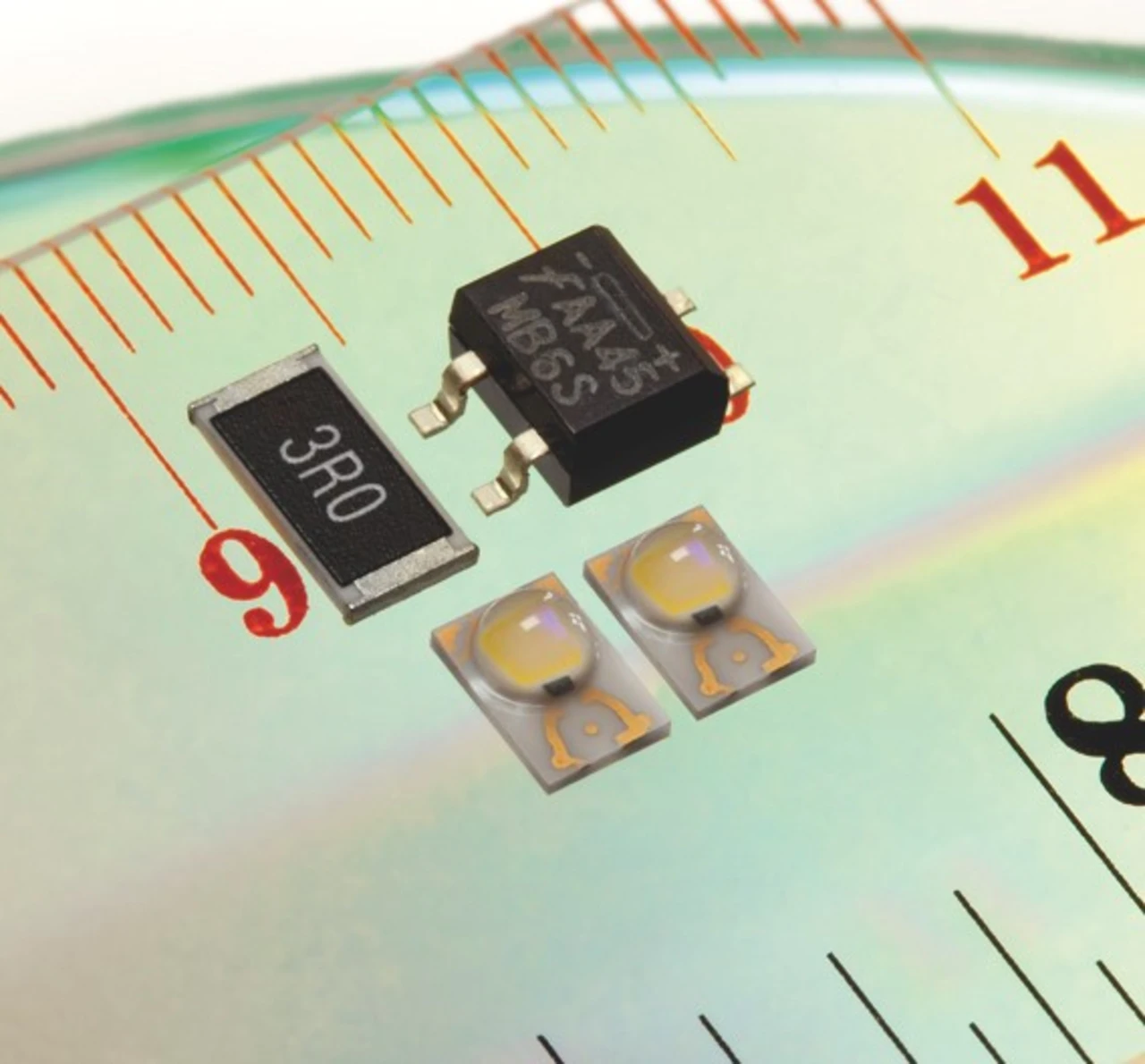

Weitaus bedrohlicher sind schon Abweichungen nach oben. Die schon angesprochene Dynamik und Exemplarstreuung der Strom-Spannungs-Kennlinie führt dazu, dass man gewissermaßen anfängt, mit Toleranzen zu spielen. Es ist kaum vorhersagbar, wie stark die Stromstärke kurzfristig ansteigt, zumal die Netzspannung oft nicht »sauber« ist. Allerlei Störspannungsspitzen können sich auf der Zuleitung einschleichen und einer der LEDs den entscheidenden Todesstoß verpassen. Dann kommt es weniger darauf an, ob diese eine LED schlicht weniger oder gar nicht mehr leuchtet (wenn nur eine von den angenommenen 80 ausfällt, sieht das schließlich niemand), sondern ob sie kurzgeschlossen wird oder eine offene Schleife nach sich zieht. Letzterer Störfall wäre der Todesstoß für die gesamte Leuchte. Beide Ausfallmechanismen sind möglich und bauartbedingt. Sofern der Hersteller Bonddrähte verwendet, besteht immer die Gefahr einer Unterbrechung. Ansonsten kommt es sehr auf den Einzelfall an. (Im Kasten »Vorbeugen ist besser als heulen« ist nachzulesen, wie man Vorkehrungen gegen Kurz- und Langzeitschäden trifft.)

Jobangebote+ passend zum Thema

- LED-Licht aus der Steckdose

- Nicht-linear und Wechselspannung vertragen sich schlecht!

- Was geschieht mit der Lebenserwartung?

- 100-Hertz-Flimmern