Optimierung von Verbrennungsmotoren

Schmetterling macht Druck

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Präzision für Effizienz

Das »Schmetterlingszahnrad« ist dabei hohen Belastungen ausgesetzt: Bei 6000 U/min wechselt dieses durch Präzisionsguss gefertigte Teil 120 Mal pro Sekunde die Richtung. Bei maximalem Motordrehmoment absorbiert es bis zu 30 Mal pro Sekunde Kräfte von mehr als 5,5 Tonnen. Um die durch die Gasverbrennung erzeugte Arbeit nicht zu mindern, beträgt sein Wirkungsgrad 0,997 - lediglich drei Promille der übertragenen Arbeit geht als Wärme verloren. Für einen geräuscharmen Betrieb hat es ein Funktionsspiel von 30 Mikron. Die Zähne besitzen dabei eine hohe Oberflächenhärte und ertragen mehr als 22 Tonnen Druck pro Quadratzentimeter bei hoher Ermüdungsfestigkeit und einer Lebensdauer von mehreren Milliarden Kraftwechselzyklen. Dieses Teil wird deshalb aus Einsatzstahl gefertigt und kostet nach Unternehmensangaben in Großserienfertigung 15 Euro.

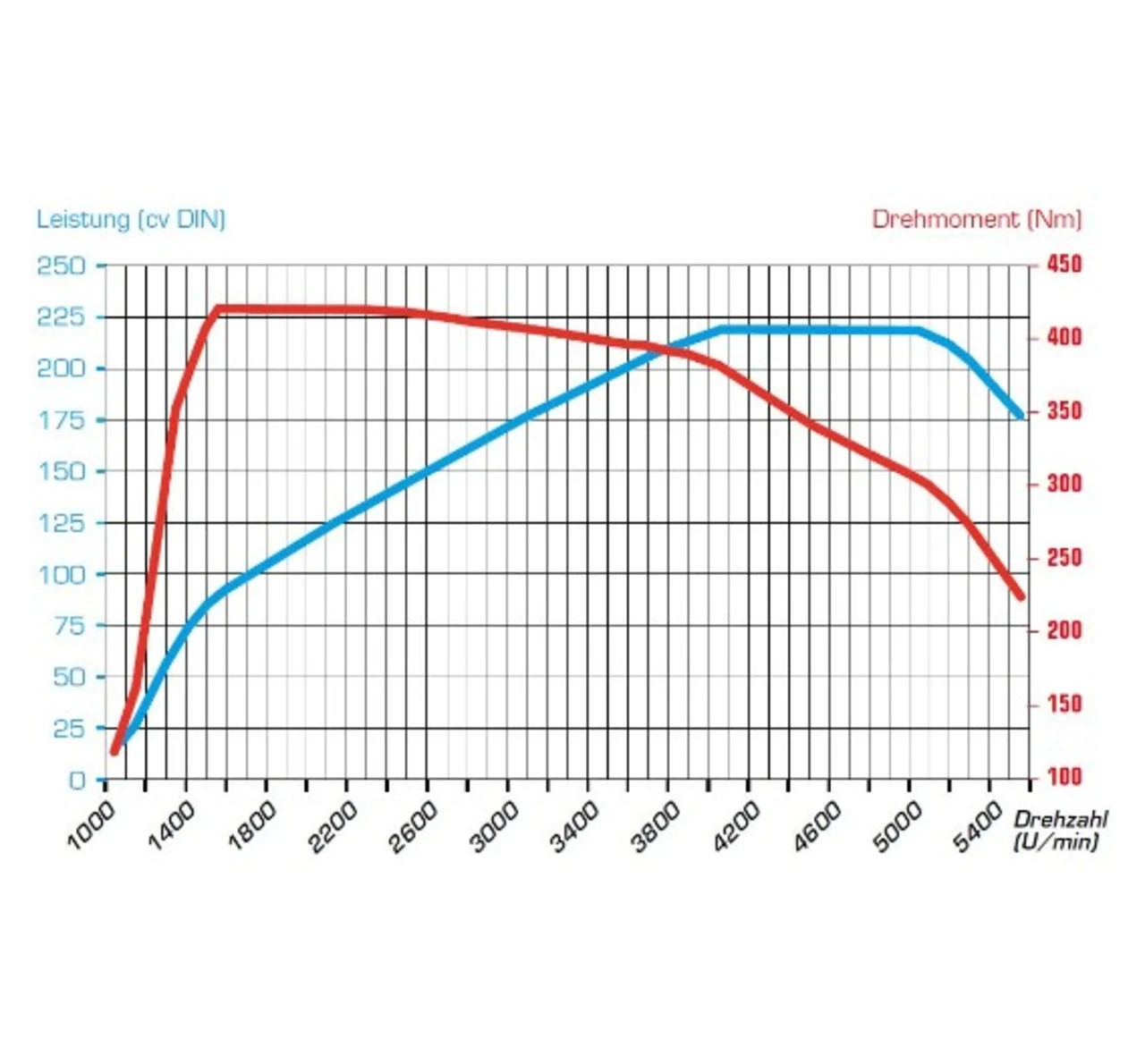

Die auf den Prüfstand getesteten Prototypen des MCE-5-VCRi-Motors liefern bereits mehr als 420 Nm Drehmoment ab 1500 U/min bei einem Hubraum von 1484 cm3. Die Höchstleistung beträgt 217 PS bei 4000 U/min bis 5000 U/min. Der Kraftstoffverbrauch ist bei geringen Lasten aufgrund des höheren Verdichtungsverhältnisses um 12 Prozent niedriger - der Normverbrauch wird mit 6,5 l angegeben. Die gesamte Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs beträgt 20 Prozent bei Kleinwagen und bis zu 35 Prozent bei Fahrzeugen der Oberklasse. Die Leistung des MCE-5-Motors mit 1,5 Liter Hubraum entspricht damit der eines V6 mit 3,0 Liter Hubraum - allerdings mit einem um 40 Prozent höheren maximalen Drehmoment.

Trotz dieser Erfolge müssen sich die Entwickler des Konzepts auch Kritik anhören. So ist das klassische Prinzip des Maschinenbaus »weniger Teile« nicht eingehalten. Ebenfalls steigen die Masse und das Volumen im Vergleich zu anderen Vierzylindern, was dem allgemeinen Trend zur Verkleinerung und Leichtbau zuwider läuft - das Bild dreht sich allerdings komplett, wenn man den Vierzylinder mit einem Sechszylinder vergleicht. Damit kommt man aber schnell dem Marketing ins Gehege, das oftmals viele Zylinder und große Hubräume als »Qualität« anpreist - nun könnten sich die Absatzförderer genötigt fühlen, neue Argumente entwickeln zu müssen. Da diese Mitarbeiter oftmals auch an der Definition neuer Fahrzeuge beteiligt sind, verdoppelt sich die Barriere, die das neue Konzept überwinden muss.

Für die meisten entscheidend ist jedoch die Kostenfrage. Gegenüber einem konventionellen Benziner erwartet MCE-5 Mehrkosten in Höhe von 350 Euro für einen Vierzylinder bzw. 280 Euro für einen Dreizylinder. Ein Dieselmotor ist gegenüber einem vergleichbar motorisierten Benziner schon um 1000 bis 1500 Euro teurer und ein Hybrid schlägt mit einem Plus von rund 5000 Euro zu Buche.

Die Zeichen stehen theoretisch günstig für das MCE-5-Konzept, allerdings dauert es mindestens vier Jahre bis ein neuer Motor bei einem KFZ-Hersteller in die Produktlinie eingeflossen ist - bislang konnte MCE-5 noch keinen Lizenznehmer benennen. Es wird also noch einige Zeit dauern, bis dahin können sich aber die Rahmenbedingungen noch verbessern oder verschlechtern. Das hängt auch stark mit der Lobbyarbeit der diversen Fraktionen zusammen, die um Zuschüsse buhlen, an verschärften Abgaswerten feilen oder mit Imagekampagnen ihr »Pferdchen« ins Trockene bringen wollen. Eine allein selig machende Lösung wird es nicht geben, der Käufer ist also weiterhin gut beraten, sein Fahrprofil und die für ihn günstigste Technologie zu ermitteln.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Schmetterling macht Druck

- Präzision für Effizienz