Energieautarke Flugzeug-Sensoren und gedruckte thermoelektrische Generatoren

Mit thermoelektrischen Generatoren Temperaturdifferenzen sinnvoll nutzen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Gedruckte, großflächige Thermogeneratoren

Ebenfalls um Thermogeneratoren geht es in einem Forschungsprojekt des Fraunhofer Instituts für Werkstoff- und Strahltechnik IWS. Die Dresdner Wissenschaftler haben ein auf 3D-Druck basierendes Herstellungsverfahren entwickelt, mit dem diese bislang nur sehr aufwändig und teuer herzustellenden Generatoren als großflächige, flexible Bauteile günstig aus nichttoxischen Kunststoffen hergestellt werden können.

Eine mögliche Anwendung könnte die Energiegewinnung aus der Abwärme von Kraftwerken darstellen. Die Fraunhofer-Forscher gehen davon aus, dass es Großkraftwerke nur selten schaffen, mehr als 40% der erzeugten Energie in elektrischen Strom umzuwandeln. Daher arbeiten die Wissenschaftler an Wegen, um das in den teilweise über 150 Meter hohen Kühltürmen schlummernde Potential zu nutzen, indem sie Strom aus den Temperaturunterschieden gewinnen, die gerade in den Kühltürmen zwischen heißen Wasserdämpfen und kühler Betonhaut groß sein können.

»Thermoelektrische Generatoren, kurz TEG, haben momentan einen Wirkungsgrad von etwa acht Prozent«, beschreibt Dr. Aljoscha Roch vom Fraunhofer IWS. »Das hört sich wenig an. Doch wenn wir es schaffen, die TEG kostengünstig, großflächig und aus flexiblen Materialien herzustellen, könnten wir die Innenseiten der konkav geformten Kühlturmwände in großem Stil damit ausstatten. Aufgrund der enormen Energiemenge, die in den riesigen Anlagen entstehen - pro Sekunde verdampfen etwa 1500 Liter Wasser - könnten wir so große Mengen an Strom erzeugen.«

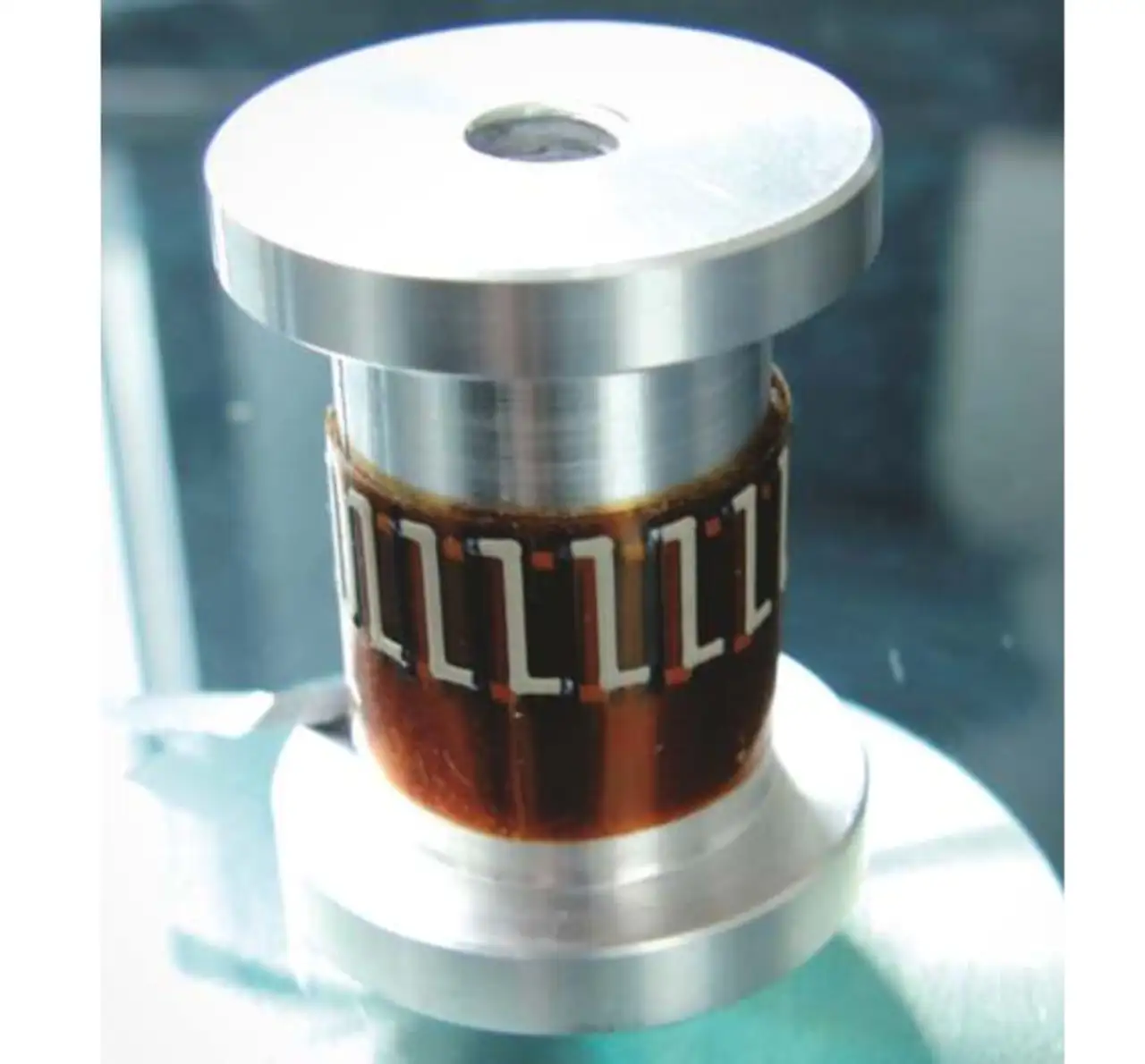

Nun ist es den Wissenschaftlern gelungen, TEG per Druckverfahren zu produzieren. Die miniaturisierten Generatoren lassen sich dabei günstig, auf großen Flächen und flexibel handhabbar herstellen. Ein weiterer großer Vorteil: Die verwendeten Materialien sind umweltverträglich. »TEG werden heute größtenteils per Hand und aus toxischen Bausteinen, die beispielsweise Blei enthalten, gefertigt. Wir nutzen moderne 3D-Drucktechnologie und unbedenkliche Polymere, also Kunststoffe, die elektrisch leitend sind«, erklärt Roch.

Die neue Drucktechnologie funktioniert ähnlich wie ein Tintenstrahldrucker. Doch statt eines dünnen Tintenstrahls kommt eine thermoelektrisch aktive Polymer-Paste aus der Kartusche und lässt die etwa 20 bis 30 µm dicken thermoelektrischen Schichten entstehen. »Die Generatoren benötigen eine gewisse Dicke, um aus Temperaturunterschieden elektrische Spannung aufzubauen«, erläutert Roch. »Um die nötige Tiefe zu erzielen, könnten sich aktuell verfügbare 3D-Druckverfahren sehr gut eignen.«

Minimale Temperaturunterschiede reichen aus

Doch wie »erntet« man nun den Strom aus diesen wenige Mikrometer großen Polymer-Generatoren? Der heiße Wasserdampf aktiviert die Elektronen im Generator, die negativ aufgeladenen Teilchen wandern zur kühleren Seite und es entsteht eine elektrische Spannung. Für diesen Effekt reichen schon kleine Temperaturunterschiede wie ein Grad aus. Bereits seit 200 Jahren kennt die Physik diesen Effekt. Eine flächendeckende Verbreitung blieb bisher jedoch aufgrund fehlender effizienter Herstellungsverfahren und geeigneter Materialien aus. In der Raumfahrt und testweise der Automobilindustrie kommen die in Handarbeit hergestellten klötzchenartigen TEG zum Einsatz. Am Abgasstrang montiert liefern sie hier beispielsweise Strom für die Bordelektronik des Fahrzeugs. 600 Watt konnten hier bereits nachgewiesen werden. Potenziert auf die vielen Millionen Fahrzeuge, die alleine auf Deutschlands Straßen unterwegs sind, ließen sich durch TEG mehrere Milliarden Kilowattstunden einsparen.

Autos und Kühltürme sind jedoch nur zwei Beispiele von vielen. »Abwärme entsteht im Prinzip beim Betrieb jeder technischen Anlage: Mit TEG, montiert an industriellen Produktionsstraßen, in der Kanalisation, an großen Rechenzentren oder an jeglicher Art von Abluftsystemen, ließen sich sehr große, bislang noch ungenutzte Energiequellen erschließen«, schließt Roch.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Mit thermoelektrischen Generatoren Temperaturdifferenzen sinnvoll nutzen

- Gedruckte, großflächige Thermogeneratoren