Hoher Wirkungsgrad und fast stromlos bei Nulllast

Effiziente bipolare Stromversorgung zieht 720 nA ohne Last

Analoge Schaltungen mit geringer Leistung sind oft auf eine effizient erzeugte bipolare Versorgung angewiesen. Damit diese im Leerlauf nur eine unmerkliche Stromsenke für die Versorgungsspannung darstellt, muss man bei der Auswahl der Versorgungs-ICs nicht nur auf hohe Effizienz, sondern auch auf geringen Ruhestrom achten.

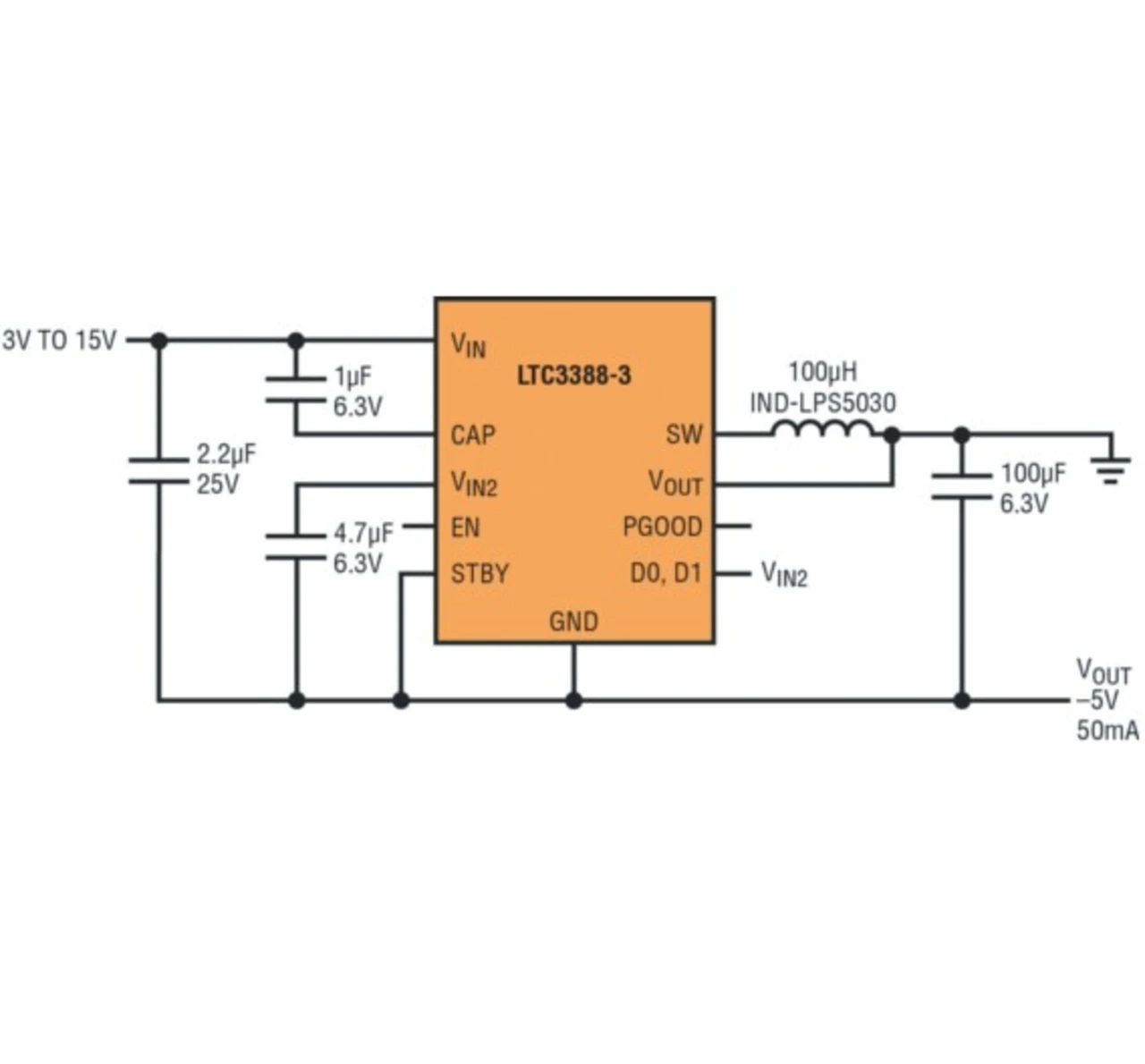

Bipolare Spannungen dienen in aller Regel dazu, eine virtuelle Masse am Ausgang eines Verstärkers zu erhalten. Das Schaltbild zeigt eine Stromversorgung zur Erzeugung einer solchen Doppelspannung. Sie nutzt zwei hocheffiziente 20-V-Abwärtswandler des Typs LTC3388-3 von Linear Technology, die aus einer Spannungsquelle mit 6 V bis 12 V versorgt werden. Diese Konfiguration stellt eine verlustleistungsarme Lösung mit geringem Ruhestrom bereit. Jeder Regler benötigt zudem vier externe Kondensatoren und eine Spule, was einen nur minimalen Flächenbedarf nach sich zieht.

Der eine LTC3388-3 ist in seiner Standard-Abwärtswandlertopologie konfiguriert und erzeugt so den positiven Spannungspegel. Der andere LTC3388-3 erzeugt die negative Spannung, indem die VOUT-Verbindung auf Masse gelegt ist und der GND-Pin als negativer Spannungspegel dient. Der negative Spannungspegel ist mit dem Exposed-Pad dieses LTC3388-3 verbunden und muss von der Masseleitung des Systems isoliert sein. Der Anschluss muss auch eine ausreichend große Fläche besitzen, um eine adäquate Kühlung des LTC3388-3 zu erreichen.

Betrieb der bipolaren Stromversorgung

Das Konfigurieren des LTC3388 als Abwärtswandler erzeugt eine positive Spannung durch Hochfahren des Spulenstroms auf den Spitzenwert IPEAK (150 mA typisch) über einen internen PMOS-Schalter und dann Herunterfahren des Stroms auf 0 mA über einen internen NMOS-Schalter. Dieser Vorgang lädt den Ausgangskondensator auf knapp über die Regelungsspannung auf, bei der der Abwärtswandler in den Schlafmodus übergeht.

Während die Ausgangsspannung im Falle einer externen Last abfällt, bleibt der Abwärtswandler im Schlafmodus und ein interner Schlaf-Komparator überwacht die Ausgangsspannung. Wenn die Ausgangsspannung unter die Regelungsspannung abfällt, wacht der Abwärtswandler auf und der Zyklus wiederholt sich. Diese Methode einen geregelten Ausgang mit Hysterese zu liefern, reduziert Verluste in den MOSFET-Schaltern und behält die Ausgangsspannung auch bei kleinen Lasten bei. Wenn der Abwärtswandler schaltet, kann er bis zu 50 mA an durchschnittlichem Laststrom liefern.

Weil der VOUT-Knoten des zweiten Abwärtswandlers auf Masse gelegt ist, erhält dessen Massereferenzverbindung einen negativen Spannungspegel. Die Spannung am VIN-Pin zum negativen Spannungspegel ist die Summe der Eingangsspannung plus der Wert des negativen Spannungspegels. Dies begrenzt die Quellenspannung auf 20 V (der maximalen Eingangsspannung des LTC3388) minus der Amplitude des negativen Spannungspegels.

In dieser Konfiguration muss die Eingangsspannung nur knapp über der UVLO-Spannung von typisch 2,5 V liegen, um den Regler zu starten. Der Spulenstrom wird dann wie in der Abwärtswandlerkonfiguration über den internen PMOS-Schalter bis auf IPEAK hochgefahren und fällt dann über den NMOS-Schalter auf »Null« zurück, wobei der Stromfluss den Ausgangskondensator mit einer negativen Spannung auflädt. Dieser Schaltvorgang ist der eines synchronen, invertierenden Auf-/Abwärtswandlers im Critical-Conduction-Modus. Der maximale Ausgangsstrom dieser Konfiguration ist durch den Spitzenstrom der Spule, der Eingangsspannung und der Amplitude der Ausgangsspannung begrenzt.

In einer bipolaren Stromversorgungsapplikation wird die analoge Schaltung zwischen den positiven und negativen Spannungspegeln geschaltet. Dies resultiert darin, dass der Laststrom beider Regler in der Amplitude gleich groß ist. Die Grafik zeigt den Verlauf des Ausgangsstroms im Vergleich zum Eingangsstrom einer mit 12 V versorgten Schaltung sowohl bei einer einzelnen auf 5 V geregelten Spannung als auch bei einer bipolaren Konfiguration. Bei sehr kleinen Lastströmen (weniger als 10 µA) kann der Effekt des Eingangsruhestroms als positiver Offset im Eingangsstrom betrachtet werden. Bei höheren Lastströmen (etwa ab 100 µA) ist dieser Effekt nur minimal, und der Eingangsstrom ist ungefähr gleich dem Ausgangsstrom.

- Effiziente bipolare Stromversorgung zieht 720 nA ohne Last

- Steckbrief des LTC3388-3