Design von Stromversorgungen

Layout ist keine schwarze Magie

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Layout ist keine schwarze Magie

Wo fließt der Strom in der Fläche?

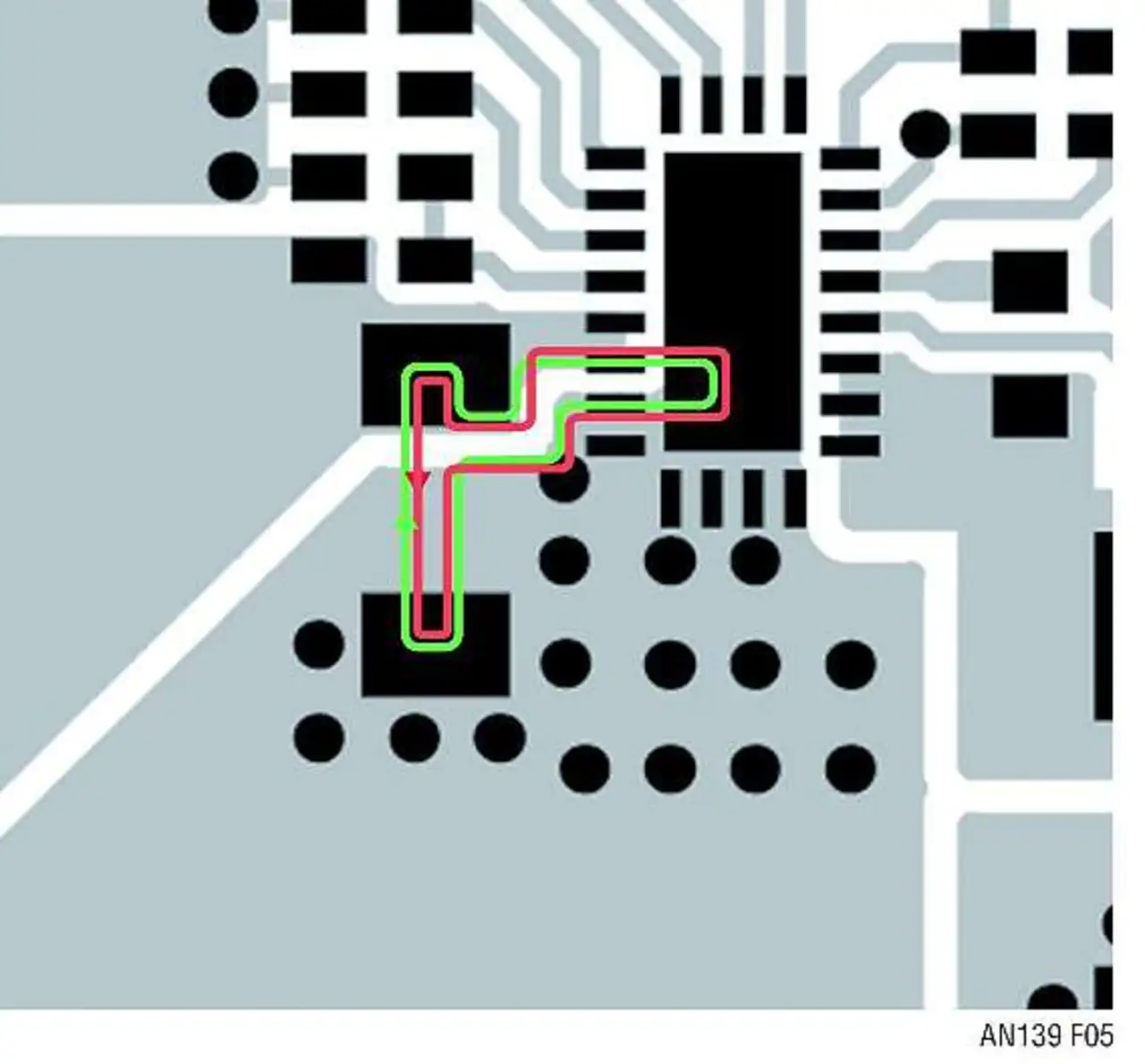

Das magnetische AC-Feld der heißen, grünen Schleife in der obersten Lage generiert Wirbelströme in der Massefläche (Bild 5). Diese Wirbelströme generieren wiederum ein magnetisches AC-Spiegelfeld (rote Schleife in Bild 5), das dem Feld der heißen Schleife entgegenwirkt. Beide magnetischen Felder heben sich gegenseitig auf. Dies wirkt umso besser, je näher der Spiegelstrom an der heißen Schleife angeordnet ist.

Der Strom läuft in der obersten Lage praktisch im Kreis. Der mittlere Strompfad in der Abschirmung ist der gleiche Kreislauf direkt unter der obersten Lage. Beide Ströme sind nahezu gleich. Da der Strom in der Massefläche genau so groß wie der Strom in der obersten Lage sein muss, wird er so viel Spannung an der Massefläche erzeugen, wie nötig ist, um den Strom aufrecht zu erhalten.

Für die Außenwelt sieht das wie eine »hüpfende« Masse (Ground Bounce) aus. Aus Sicht der EMI sind kleine heiße Schleifen am besten. Ein Stromversorgungs-IC mit integrierten Freilauf-MOSFETs, optimierter Pin-Belegung und sorgfältiger interner Schaltersteuerung wird bezüglich der elektromagnetischen Abstrahlung ein nicht synchronisiertes Stromversorgungs-IC mit externer Schottky-Diode bei weitem übertreffen. Und beide werden mit ihren Eigenschaften wiederum eine Controller-Lösung mit externen MOSFETs übertreffen.

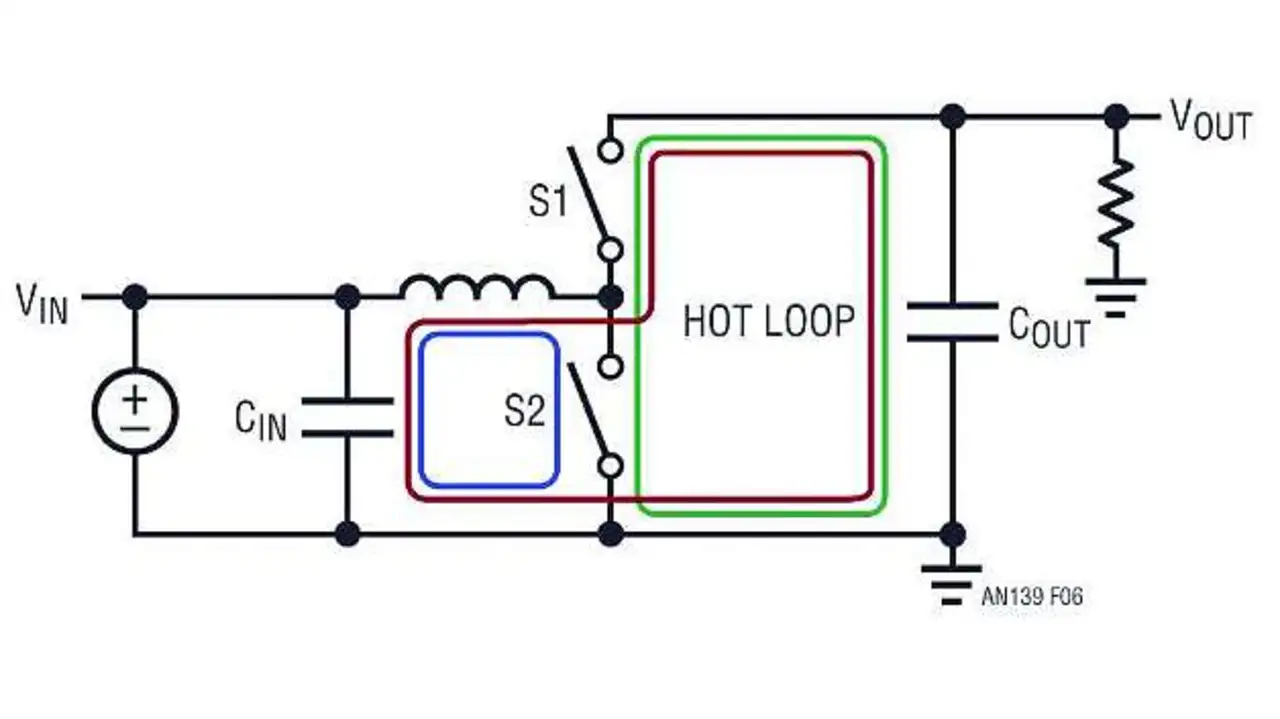

Ein Aufwärtswandler kann im nichtlückenden Betrieb (Continuous Mode) wie ein Abwärtswandler betrachtet werden, der rückwärts arbeitet (Bild 6). Die heiße Schleife ist hier identifiziert als der Unterschied zwischen der blauen Schleife, wenn S2 geschlossen ist, und der roten Schleife mit offenem S2 und geschlossenem S1.

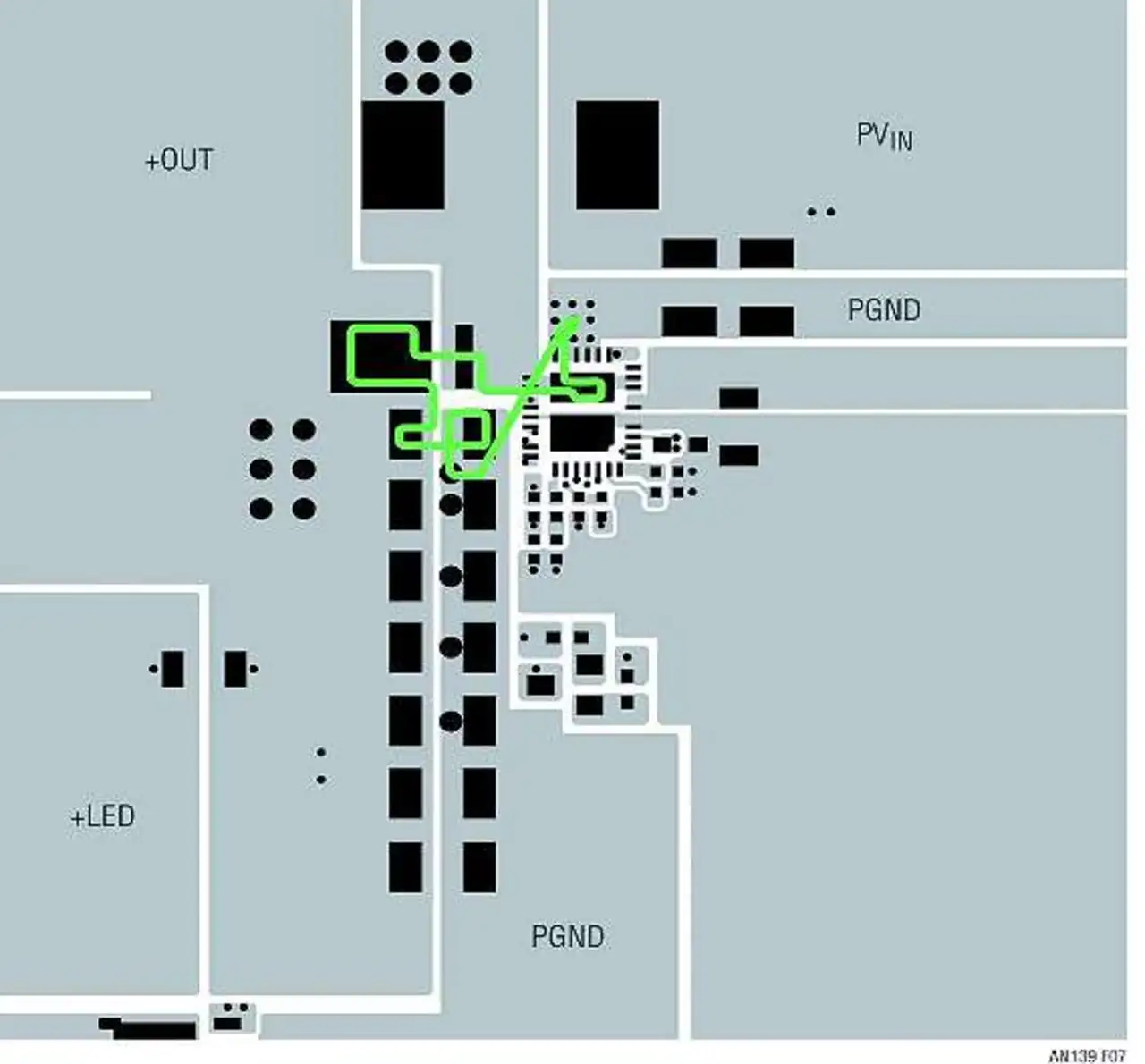

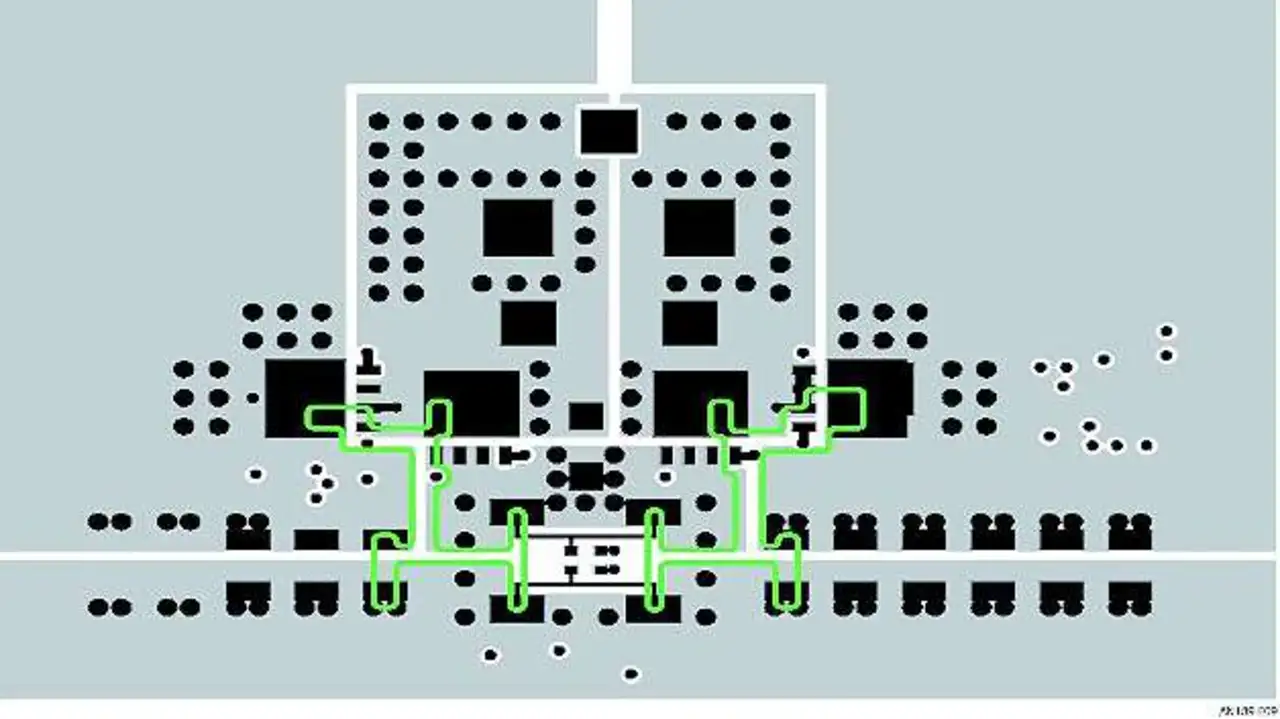

Die heiße Schleife des Aufwärtswandlers und LED-Treiber/Controllers »LT3956« ist in grün dargestellt (Bild 7). Die zweite Lage ist eine solide Massefläche. Die größte abstrahlende Komponente ist die magnetische Antenne, welche die heiße Schleife bildet. Die Fläche dieser heißen Schleife und ihre Induktivität hängen eng zusammen. Wer sich gut Induktivität auf Leiterbahnebene vorstellen kann, sollte diese soweit wie möglich verringern. Wer in Antennendesign denkt, reduziert die effektive Fläche der magnetischen Antenne.

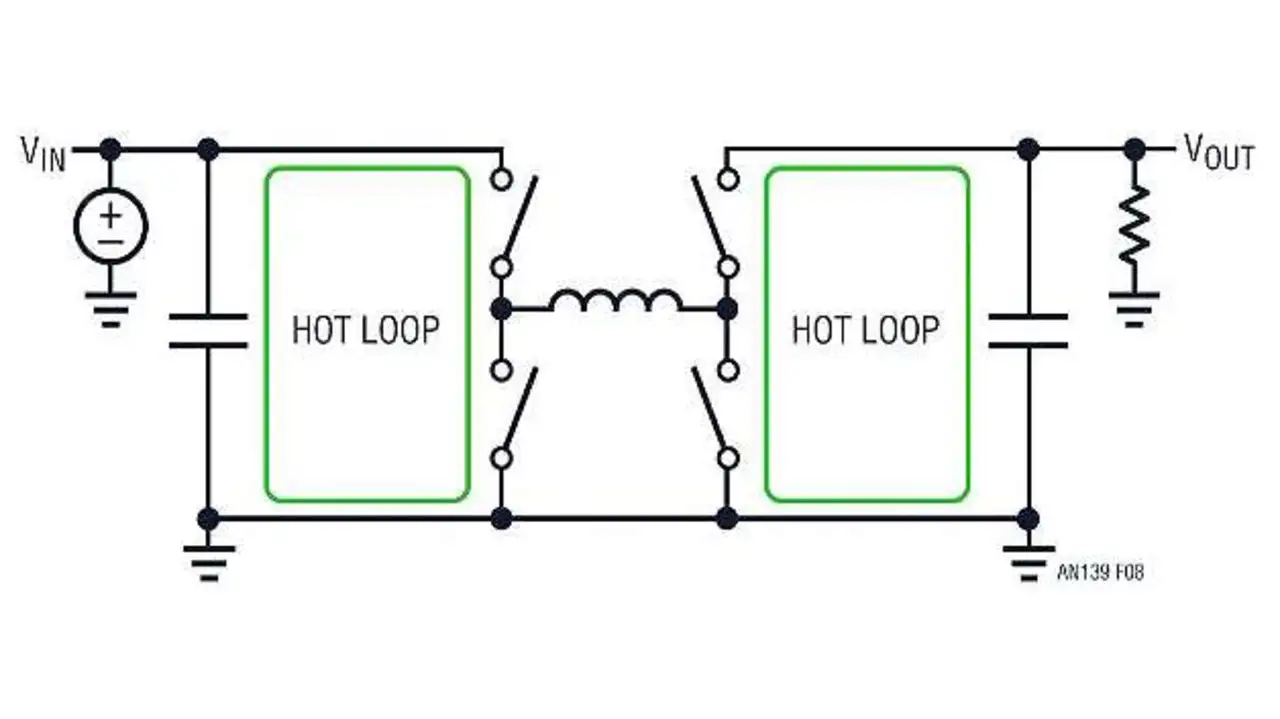

Der Auf-/Abwärtswandler mit vier Schaltern und einer einzigen Spule (Bild 8) besteht aus einem Abwärtswandler, gefolgt von einem Aufwärtswandler. Das Layout wird häufig durch einen gemeinsamen Massestrom-Shunt verkompliziert, durch den beide heißen Schleifen führen.

Das Demoboard »DC1046A« für den »LTC3780« (Bild 9) zeigt eine elegante Lösung und teilt den einen Shunt in zwei parallele auf.

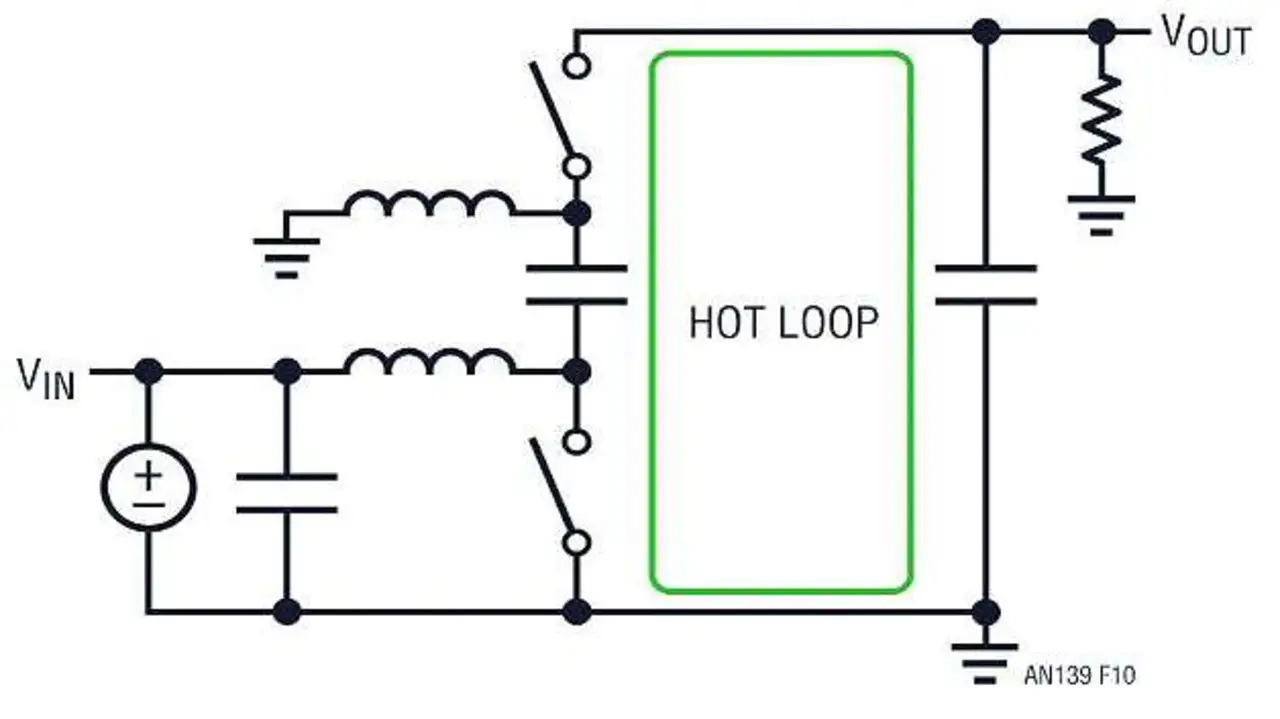

Die etwas unkonventionell gezeichnete SEPIC-Schaltung zeigt in Bild 10 ihre heiße Schleife.

Für den oberen Schalter wird statt eines aktiven MOSFET häufig eine Diode benutzt.

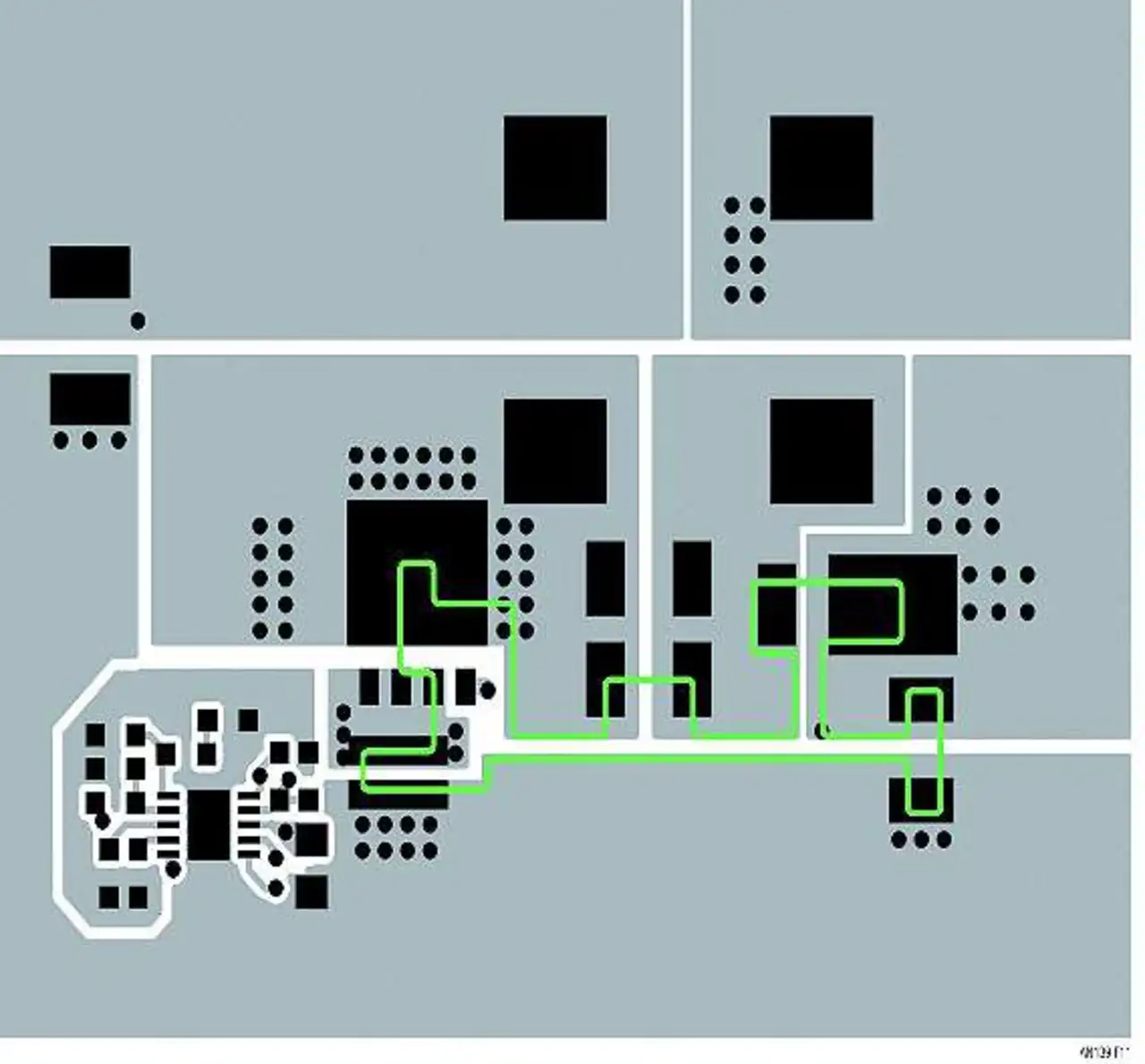

Das Demoboard »DC1341A« für den »LT3757« (Bild 11) zeigt ein gutes SEPIC-Layout. Die Fläche der grünen, heißen Schleife ist minimiert und hat eine solide Massefläche auf der nächsten Lage.

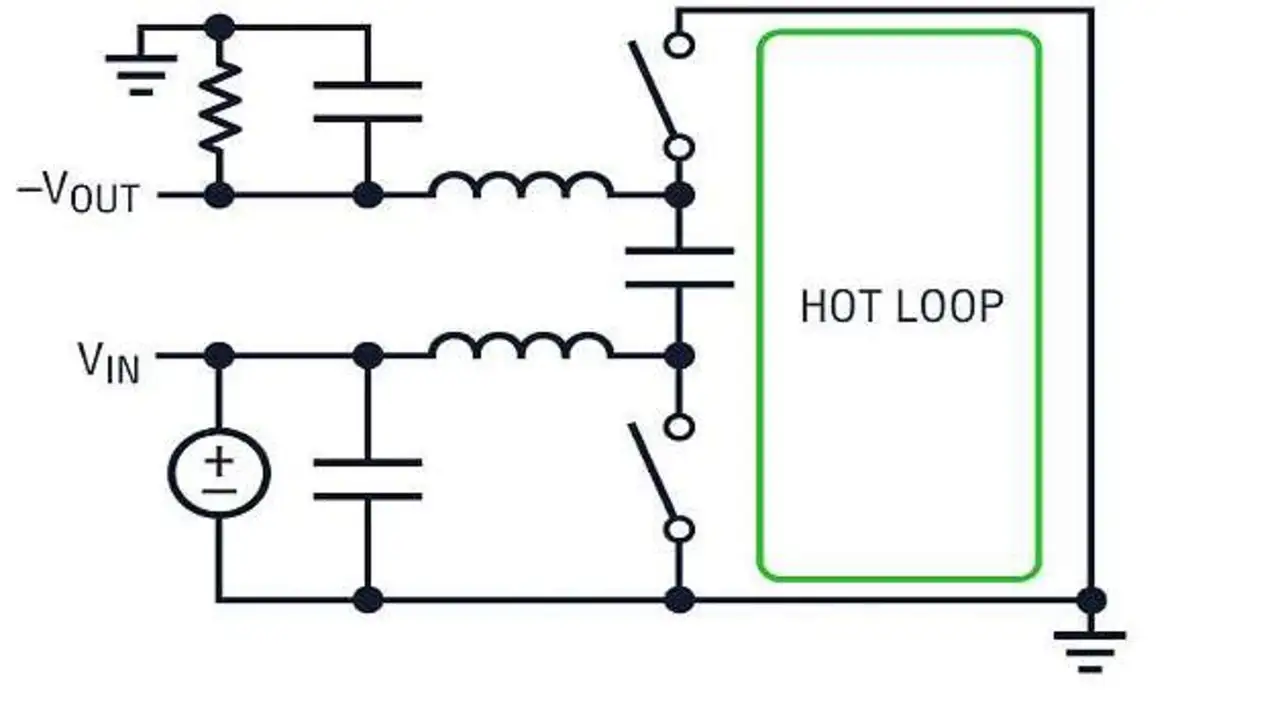

Die invertierende Topologie (Bild 12) ist der eines SEPIC-Wandlers sehr ähnlich. Die Position der Last ist durch den oberen Schalter und die obere Spule verschoben.

Die Layouts sind sehr ähnlich. Demoboards können einfach von SEPIC auf invertierend modifiziert werden, sofern der Regler positive wie negative Rückkoppelspannung (z.B. »LT3581« oder »LT3757«) beherrscht.

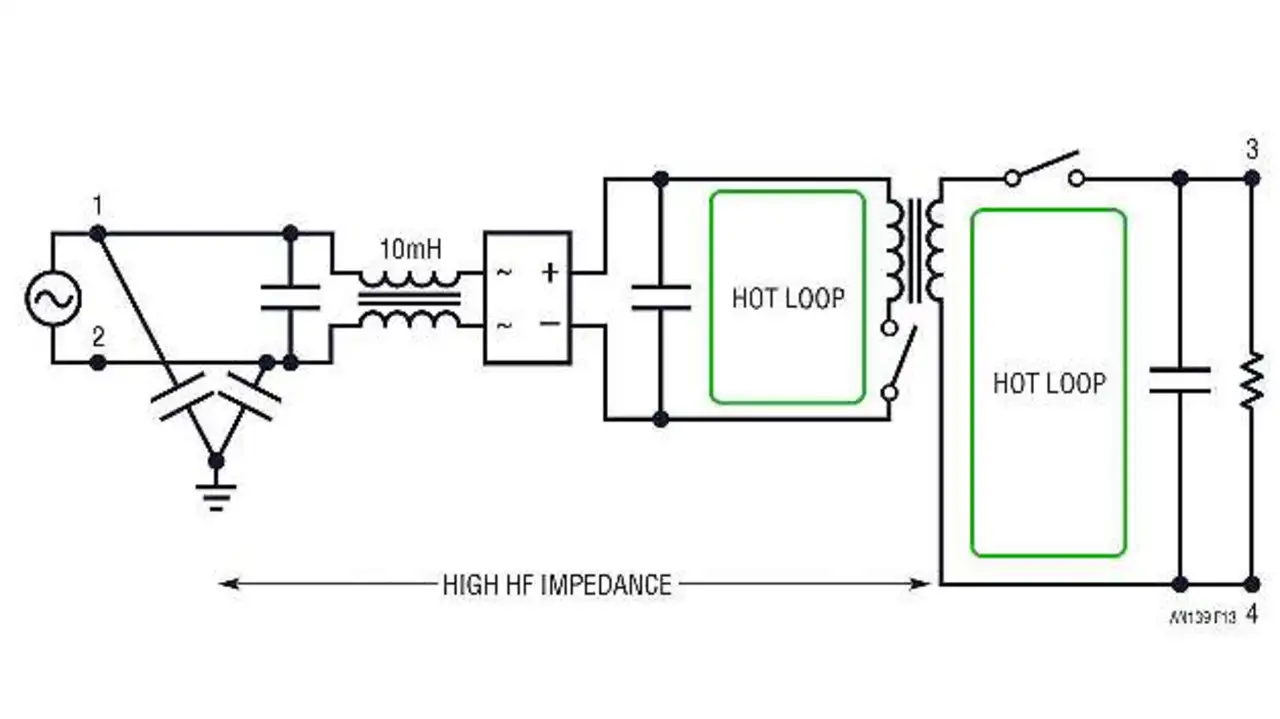

Ein Sperrwandler verwendet mindestens zwei separate Windungen des Trafos, und es gibt nur die magnetische Kopplung zwischen der Primär- und Sekundärwicklung (Bild 13).

Der Strom in der Primärwicklung geht mit relativ großem di/dt auf null, nur gebremst durch die in der Streuinduktivität gespeicherte Energie und durch die Kapazitäten zwischen Wicklungen und über dem Schaltknoten.

Die Primär- und weitere Trafowicklungen können als vollständig geschalteter Strom angesehen werden. Man erhält wie im Falle des Auf-/Abwärtswandlers zwei heiße Hauptschleifen. Um die EMI zu reduzieren, werden zusätzlich zu den möglichst kleinen Schleifen in der Eingangs- und Ausgangskreisblockung für die elektromagnetische Abstrahlung im differenziellen Modus Gleichtaktdrosseln benutzt, welche die oft dominanten Gleichtaktstörungen unterdrücken sollen. Details der Trafokonstruktion bestimmen die magnetischen Felder wie auch die Koppelkapazität zwischen den Wicklungen.

Andere AC-Schleifen

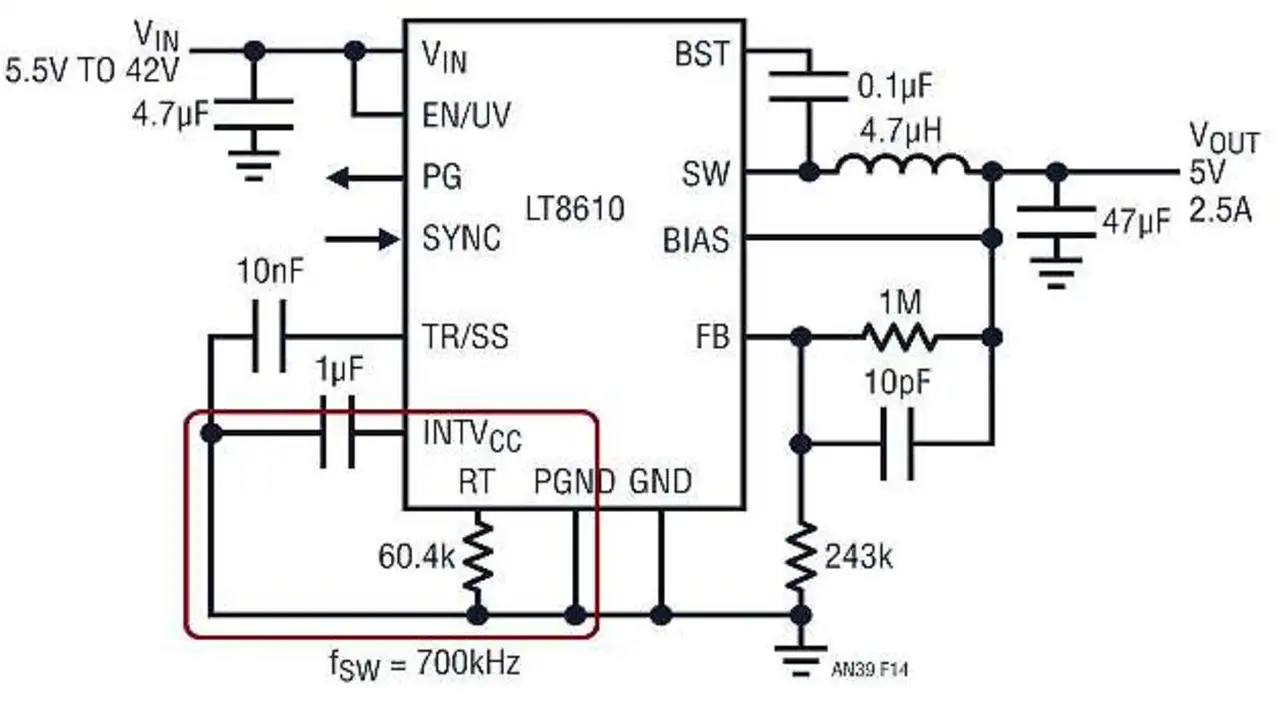

Die heiße Schleife mit dem Schaltstrom ist die größte Quelle für HF-Energie. Für den Betrieb des ICs und der Schaltung sind jedoch weitere AC-tragende Schleifen erforderlich. Alle Schaltungen benötigen eine Treiberversorgung für den Hauptschalter. Im Falle eines Abwärtswandlers wird dazu der gleiche Eingangskondensator benutzt wie für die heiße Schleife. Andere ICs verwenden eine separate Spannung für die Treiberschaltung, häufig als INTVCC bezeichnet (Bild 14).

Man macht die INTVCC-Kondensator-PGND- und GND-Schleifen so klein wie möglich und schirmt sie mit einer soliden Massefläche in der nächsten Lage ab. Die HF-Energie liegt in der Größenordnung von 20 dB unter der in der heißen Hauptschleife. Jede übermäßige Induktivität in der INTVCC-Schleife verschlechtert das Verhalten des ICs. Der INTVCC-Kondensator entkoppelt neben dem Schalttreiber interne empfindliche und breitbandige Schaltungen, wie Stromkomparatoren, Referenz- und Fehlerverstärker, die sehr häufig von INTVCC versorgt werden.

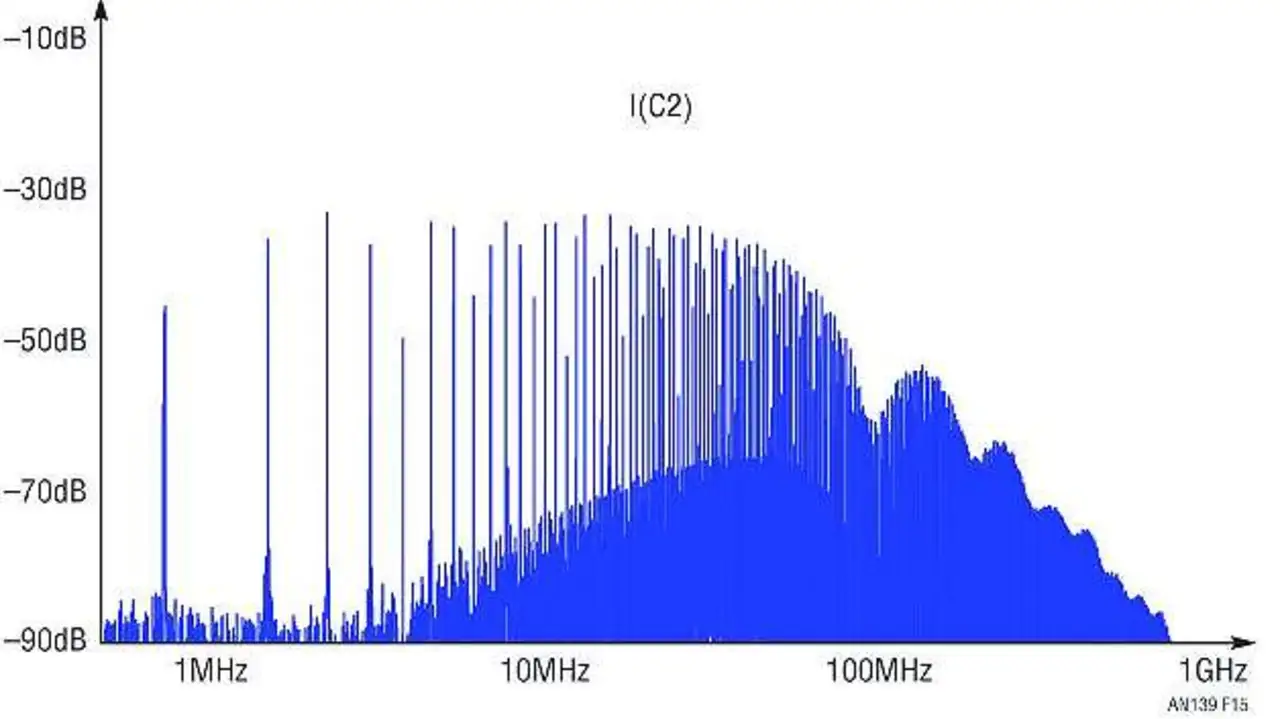

Bild 15 zeigt das Signalspektrum des Stroms im Entkoppelkondensator am INTVCC-Pin.

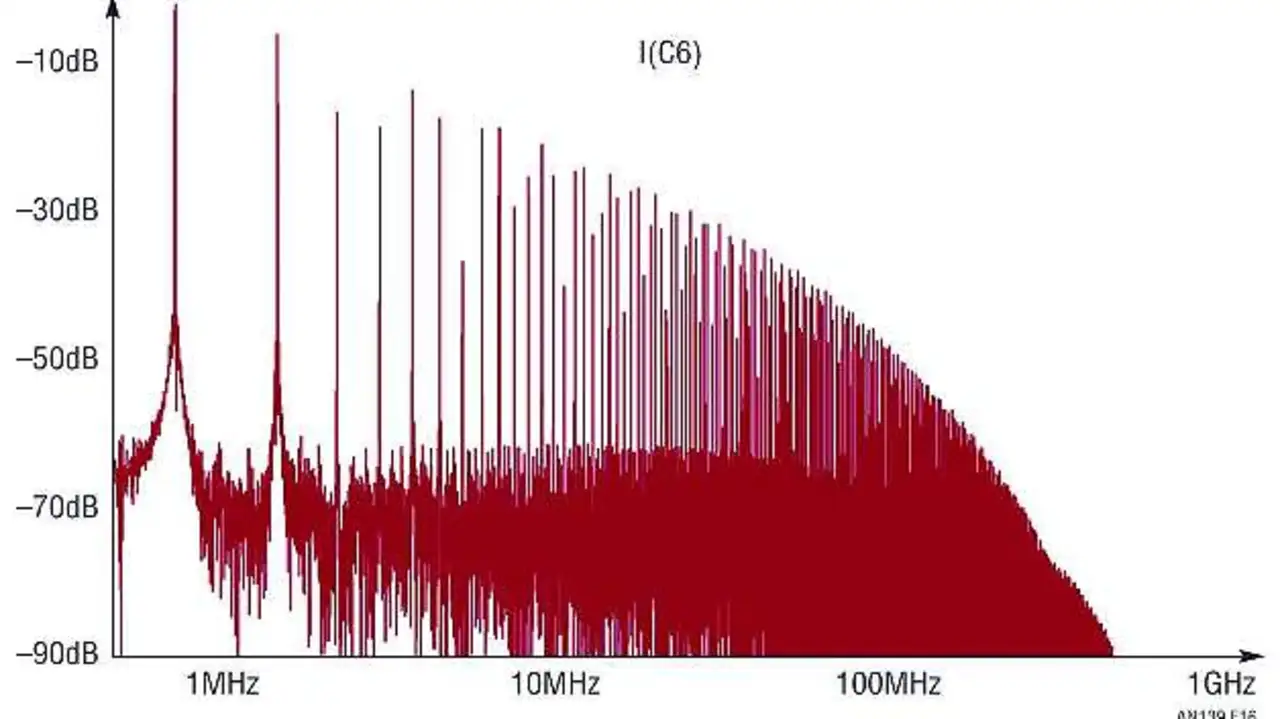

Bild 16 wiederum stellt das Signalspektrum des Stroms im Eingangskondensator dar. Die HF-Energie ist über 20 dB höher als in der INTVCC-Schleife. All diese Effekte lassen sich beispielsweise mit dem Simulationsprogramm »LTspice« untersuchen. Besonders zu beachten ist: Die Schaltreglermodelle in LTspice sind dazu entwickelt, die Funktion des ICs zu simulieren. Entsprechende Vorsicht sollte man bei Extrapolation von HF-Verhalten walten. Die Modelle erfassen viele interne und externe parasitäre Elemente sowie das Layout nicht. Trotzdem kann LTspice ein wertvolles Werkzeug sein, nur schwer zu messende Effekte abzuschätzen.

Über den Autor:

Christian Kück ist Strategic Marketing Manager Europe für Powermanagement-Produkte bei Linear Technology.

- Layout ist keine schwarze Magie

- Layout ist keine schwarze Magie