Kontaktlos Energie zum Kochen übertragen

Küchengeräte ohne Netzkabel – Küchen ohne Steckdose

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Schaltung mit geringem Störsignalaufkommen

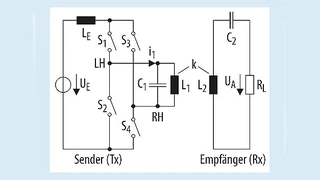

Mit der in Bild 4 gezeigten Parallelresonanz-Schaltung, gespeist aus einer Stromquelle, lassen sich die nicht funktionsbezogenen Anforderungen möglicherweise besser erfüllen. Mit Modifikationen an der Senderseite wird nachfolgend versucht, sowohl die funktionsbezogenen als auch die nicht funktionsbezogenen Anforderungen zu erfüllen.

Die Drossel LE wird an der Gleich-spannungsseite der Wechselrichterstufe angeordnet, um eine Stromquelle zu realisieren, die den parallelresonanten, induktiven Koppler speist.

Zur Analyse der Eigenschaften dieser Schaltung können mathematische Analysen sowie Simulationen im Zeit- und Frequenzbereich durchgeführt werden. Es zeigt sich, dass das Vorhandensein von LE die Simulationen der Schaltung im Frequenzbereich erschwert. Mithilfe geeigneter mathematischer Analysen lässt sich die Schaltung jedoch so reduzieren, dass die weitere Evaluierung fortgesetzt werden kann. Hierfür werden die folgenden realistischen Werte gewählt:

fTx = fRx = 33 kHz

L1 = 290 µH

L2 = 290 µH

C1 = 1/(4 π² fRx² Lr)

C2 = 1/(4 π²fRx² L2)

LE = 1 mH

Lr = L1||2 LE

k = 0,35

RL = 10 Ω

UE = 325 V(DC) im Zeitbereich.

Geringes Störaufkommen, Parallelresonanz-Schaltung, Bilder 4-6

Analyse der stromgespeisten Parallelresonanz-Schaltung

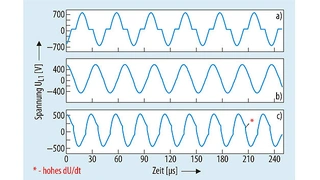

Die beschriebene Schaltung beruht auf dem Prinzip der Parallelresonanz, wobei die Schaltung bei den Resonanzfrequenzen eine maximale Impedanz aufweist. Bei dieser Schaltung und den verwendeten Bauteilwerten ergibt sich für das Gesamtsystem eine Resonanzfrequenz fr1 von 28,2 kHz. Mithilfe der errechneten Werte für die Schaltungskomponenten lässt sich die Schaltung (Bild 4) im Zeitbereich simulieren. Bild 5 gibt die Spannung an der Sendespule des resonanten induktiven Kopplers wieder, wenn die Wechselrichterstufe mit einer Fequenz f < fr1, f = fr1 bzw. f > fr1 betrieben wird.

Interessanterweise ist aus Bild 5 zu entnehmen, dass keine steilen Spannungsflanken zu beobachten sind, wenn der Sender bei fr1 oder unterhalb von fr1 betrieben wird.

Um die im vorigen Abschnitt formulierten Anforderungen zu erfüllen, ist es deshalb vorzuziehen, diese Schaltung mit fr1 oder einer niedrigeren Frequenz arbeiten zu lassen.

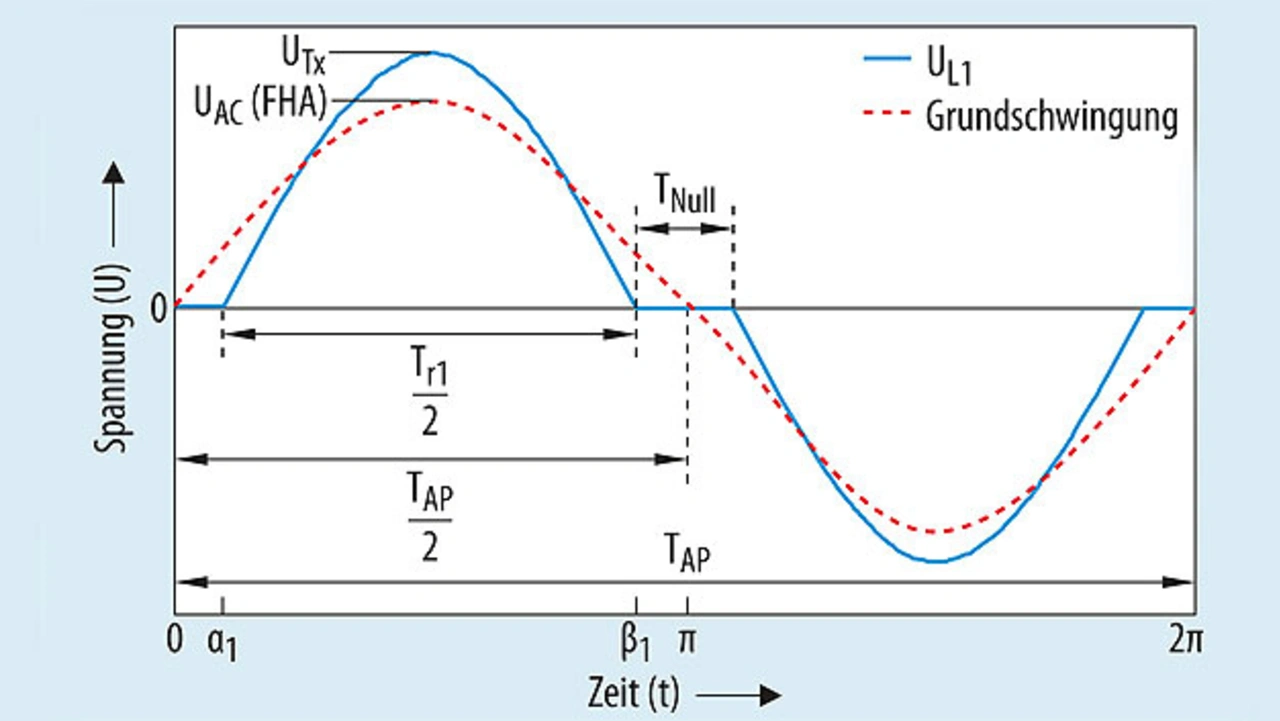

Arbeitet das Wireless-Power-System mit einer Frequenz unterhalb fr1, hat die Spannung in der Sendespule einen nahezu sinusförmigen Verlauf. Eine Abweichung besteht nahe des Nulldurchgangs der Sinuswelle, wenn die Spannung für eine Zeitspanne (TNull) nahezu null ist.

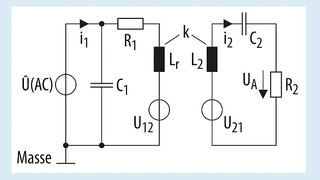

Für die Untersuchung der mit fr1 oder einer niedrigeren Frequenz arbeitenden Schaltung kann daher mit der Grundschwingungsanalyse (FHA – First Harmonic Approximation) erfolgen [3]. Mithilfe dieser Methode lässt sich eine vereinfachte Ersatzschaltung herleiten (Bild 6). Darin steht R1 für den effektiven Serienwiderstand der Sendespule (L1), den effektiven Serienwiderstand der Drosselspule (LE) und den effektiven Serienwiderstand des Kondensators (C1).

R2 repräsentiert den effektiven Serienwiderstand der Empfangsspule (L2) und den effektiven Serienwiderstand des Kondensators (C2). U12 entspricht der Spannung, die durch die Gegeninduktivität (M) und den in der Empfangsspule fließenden Strom (I2) in der Sendespule induziert wird. Die Grundschwingungsanalyse ermöglicht es, die Stromquelle (IAC) und den Kondensator (C1) durch eine Wechselspannungsquelle (ÛAC) zu ersetzen. Der Kondensator C1 in der Senderschaltung hat keinen Einfluss auf die Spannungsverstärkung des Empfängers, wohl aber auf die Phasenlage des Eingangsstroms (I1). C1 kann daher als Phasenkompensator für den aus der Wechselspannungsquelle (ÛAC) aufgenommenen Eingangsstrom betrachtet werden.

Normalisierte Grundschwingungsanalyse

Wenn die Wechselrichterstufe des Senders unterhalb von fr1 betrieben wird, scheint der Spannungsverlauf an der Sendespule eine unstetige Funktion zu sein, wie Bild 5a zeigt. Mithilfe von Simulationen im Zeitbereich lässt sich beobachten, dass der Spitzenwert der Spannung an der Sendespule (UTx) und die Zeitspanne mit 0 V (TNull) umso höher wird, je weiter die Betriebsfrequenz abgesenkt wird. Hieraus lässt sich die Aussage herleiten, dass sich die Amplitude der ersten Harmonischen ebenfalls mit der Betriebsfrequenz f ändert.

Folglich ist es vergleichsweise schwierig, Simulationen im Frequenzbereich mit der in Bild 6 gezeigten Ersatzschaltung anzustellen. Um mit den Simulationen im Frequenzbereich bessere Ergebnisse zu erzielen, muss die Quelle (ÛAC) so modelliert werden, dass sich die Amplitude der ersten Harmonischen entsprechend der Betriebsfrequenz ändert.

Die Beziehung zwischen der Amplitude der ersten Harmonischen und der Betriebsfrequenz lässt sich mit einer Fourier-Analyse des Spannungsverlaufs an der Sendespule (Bild 7) herleiten. Aus Bild 8 wiederum kann der Zusammenhang zwischen der Maximalamplitude (UTx) und der Betriebsfrequenz (fAP) hergeleitet werden. Dazu die folgende Gleichung:

(1) UTx = f(fAP, fr)

Bei fAP = fr beträgt die Maximalamplitude:

(2) UTx,r =(UE × π)/2

Mithilfe von Gleichung 1 lässt sich die Amplitude der ersten Harmonischen (UAC) wie folgt ausdrücken:

(3) UAC,FHA = f(UTx, fAP, fr)

(4) ÛAC = (UAC,FHA / UTx,f)

Der normalisierte Wert (ÛAC) kann in Bild 6 für Simulationen im Frequenzbereich verwendet werden. Anzumerken ist, dass die Grundschwingungsanalyse nur bei oder unterhalb von fr1 angewendet werden kann. Das gesamte mathematische Modell für die Analyse im Frequenzbereich ist deshalb nur bei oder unterhalb von fr1 gültig.

Experimentelle Messungen

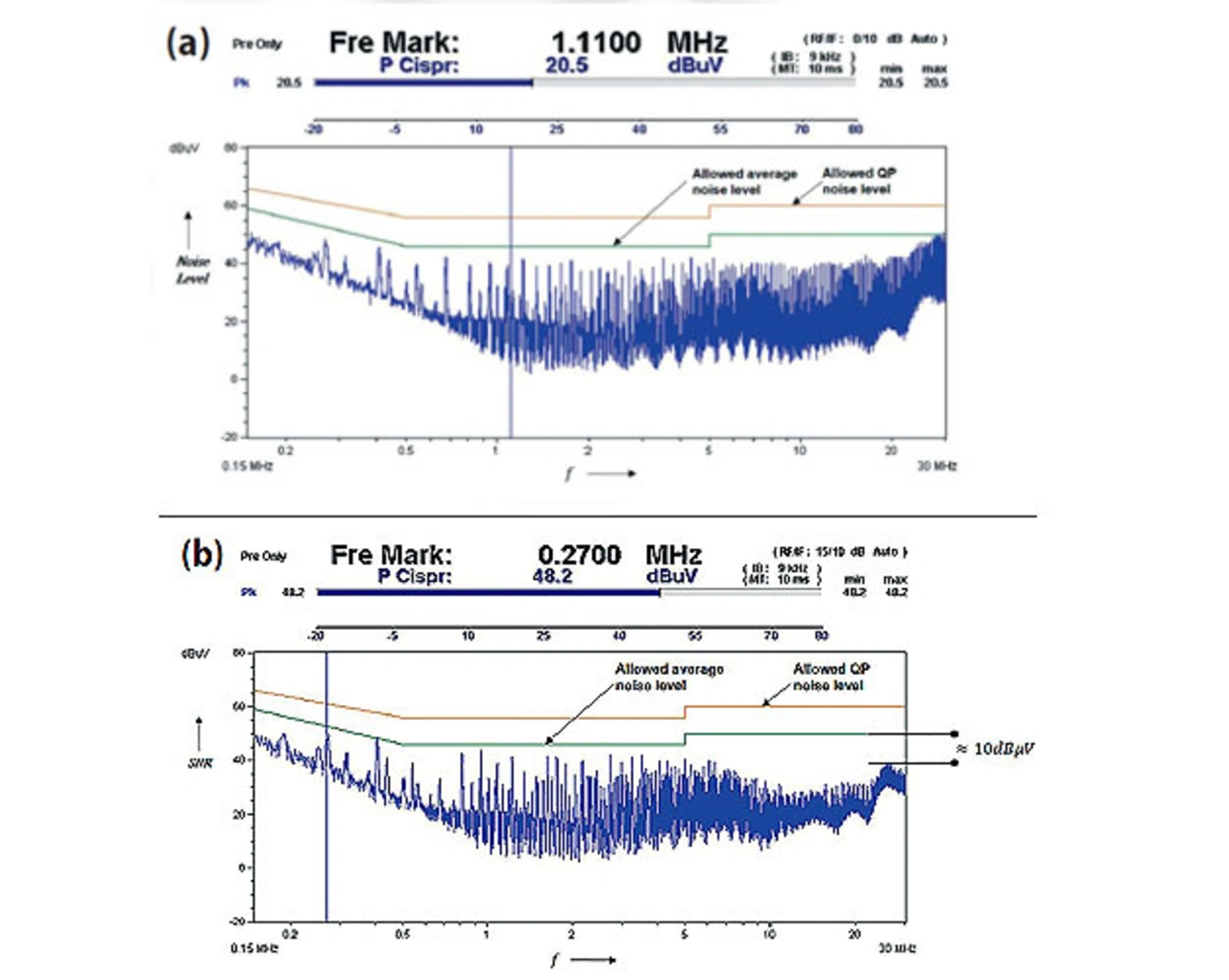

Zur Verifikation der berechneten und simulierten Ergebnisse wurde ein neuer Prototyp mit der stromgespeisten Parallelresonanz-Schaltung gebaut. Die EMV-Tests nach dem Standard CISPR14 wurden sowohl mit der Serienresonanz-Schaltung (Bild 2) als auch mit dem neuen Prototyp auf Basis der stromgespeisten Parallelresonanz-Schaltung durchgeführt. Die dabei aufgezeichneten Messergebnisse zeigen das Bilder 8a und 8b.

In beiden Bildern ist der maximal zulässige Wert für das Quasispitzenwertrauschen (QP – Quasi-Peak) gemäß CISPR14 (oberste Linie) ebenso eingezeichnet wie der Grenzwert für den maximal zulässige Rauschmittelwert gemäß CISPR14 (mittlere Linie).

Erwartungsgemäß ist in Bild 8b eine beträchtliche Verringerung – nämlich um 10 dBµV – des hochfrequenten Rauschens bei der stromgespeisten Parallelresonanz-Schaltung zu beobachten, sodass das Netzfilter kleiner dimensioniert werden kann.

Serienresonanz versus Parallelresonanz

Analyse und Versuchsergebnisse belegen, dass die Serienresonanz-Schaltung, obwohl sie einfach anzuwenden und weit verbreitet ist, gewisse Nachteile aufweist, wenn sie in Wireless-Power-Küchensystemen eingesetzt wird. Ihren Vorteilen, zu denen die Verwendung von Schalttransistoren mit niedriger Sperrspannung und die einfache Leistungsregelung gehören, stehen die relativ schlechten EMI-Eigenschaften gegenüber.

Die stromgespeiste Parallelresonanz-Schaltung ist besser für Wireless-Power-Küchensysteme geeignet, wenn es um die nicht funktionsbezogenen Anforderungen geht. Da keine steilen Spannungsflanken auftreten, wird eine gute elektromagnetische Verträglichkeit erreicht. Als einzige Nachteile der vorgeschlagenen Parallelresonanz-Schaltung sind die erforderliche hohe Nennspannung der Leistungs-Schalttransistoren – mehr als das Doppelte von UE – und die fehlende Leistungsregelung anzuführen, da ein Variieren des Tastverhältnisses ausscheidet. Stattdessen kann die übertragene Leistung aber durch Verändern der Eingangsspannung (UE) gesteuert werden.

Literatur

[1] Wassenaar, S.: Tunable wireless Power Transmitter. Philips Consumer Lifestyle B.V., unveröffentlicht.

[2] Itraj, M.: Mathematical modelling of cordless kitchen appliances. Philips Consumer Lifestyle B.V., unveröffentlicht.

[3] Steigerwald, R.: A comparison of half-bridge resonant converter topologies. IEEE Transactions on Power Electronics, 1988, H. 2, S. 174–182.

Die Autoren

Will Ettes

wurde in den Niederlanden geboren und erhielt seinen B. Sc. in Elektrotechnik im Jahr 1987 von der Fachhochschule in Leeuwarden, Niederlande.

Seitdem arbeitet er als Forscher bei Philips, in Drachten im Norden der Niederlande, an verschiedenen Themen im Bereich der Leistungselektronik, zur dynamischen Regelung und zu Kommunikationssystemen für Anwendungen in den Bereichen Haushaltsgeräte und Körperpflege.

w.ettes@philips.com

Mahesh Itraj

wurde in Indien geboren und erhielt seinen B. Sc. in Elektrotechnik im Jahr 2013 von der Universität in Pune, Westindien. 2014 begann er bei Tata Technologies als Entwicklungsingenieur im Bereich der Verkabelung von Pkw und Nutzfahrzeugen. Sein Master-Studium in Elektrotechnik, spezialisiert auf Leistungselektronik, absolvierte er an der TU Delft in den Niederlanden. Das Thema seiner Masterarbeit: »Topology study for an inductive power transmitter for cordless kitchen appliances«.

Später war Itraj als Schaltungsentwickler an der Standardisierung von cordless kitchen beteiligt. Derzeit arbeitet er bei Eekels Technology B.V. in den Niederlanden in der Forschung & Entwicklung an Stromrichtern für Hafenstromversorgungen.

m.itraj@eekels.com

- Küchengeräte ohne Netzkabel – Küchen ohne Steckdose

- Schaltung mit geringem Störsignalaufkommen