Mangelnde Sicherheit kommt teuer

Transport-Tests für Lithium-Ionen-Batterien

Lithium ist quasi das ideale Material für Batterien und Akkus. Allerdings ist dieses Alkalimetall auch sehr reaktiv, weshalb es verheerende Brände auslösen kann. Um Akkus mit diesem Material verschicken zu dürfen, sind seit Anfang 2009 die Transportvorschriften deutlich verschärft worden. Bis zu 50 000 Euro kann die Strafe bei Kontrollen kosten. Spezialisierte Dienstleister können beispielsweise den kompletten UN-Transport-Test durchführen.

Lithium kann sich in Pulver- oder Staubform bereits bei Raumtemperaturen von rund +20 °C selbst entzünden. Als festes Material entzündet sich dieses Alkalimetall an Luft zwar erst mit Erreichen des Schmelzpunktes von +179 °C, ist dieser Punkt aber erst einmal erreicht, kann sich schnell ein nicht löschbarer metallischer Brand mit Temperaturen von über +2000 °C entwickeln. Sehr heftig reagiert Lithium auch bei Kontakt mit Wasser.

Es geht nicht unter, sondern schwimmt auf der Wasseroberfläche umher. Dabei bildet sich leicht brennbares Wasserstoffgas und stark ätzendes Lithiumhydroxid. Durch die Entzündung des Wasserstoffes kann es in geschlossenen Räumen zu Explosionen kommen. Zudem löst sich Lithiumhydroxid im Wasser, sodass sich eine ätzende Lösung entsteht.

Der einzige Schutz vor diesen unerwünschten Effekten sind neben der gebotenen Sorgfalt beim Umgang mit diesem Material umfangreiche Testreihen, die alle möglichen Transportrisiken vorab im Labor simulieren. Bereits seit 2003 sind alle Lithiumzellen und -batterien unabhängig vom System und vom Lithiumgehalt auf spezielle, verbindlich vorgeschriebene Sicherheitsstandards zu testen. Ohne diesen qualifizierten Testnachweis dürfen diese Akkumulatoren grundsätzlich nicht in den Verkehr gebracht werden.

Seit dem 1. Januar 2009 sind für den Transport von Lithium-basierten Zellen und Batterien zahlreiche neue Regelungen zu beachten. Nicht nur, dass jetzt Lithiumzellen und -batterien generell als Gefahrgut der Klasse 9 eingestuft sind. Auch die Vorschriften für Anmeldung, Verpackung, Kennzeichnung, Handling und Begleitpapiere haben sich zum Teil erheblich geändert. So wird nun zum Beispiel zwischen Lithium-Ionen- und Lithium-Metall-Batterien/-Zellen unterschieden. Entscheidend ist auch, wie und in was die jeweilige Zelle beziehungsweise Batterie verpackt wurde. Wie komplex die gesamte Thematik inzwischen ist, zeigt dass hierfür insgesamt sechs neue UN-Versandbezeichnungen mit neuen Nummern vergeben wurden:

- UN 3480: Lithium-Ionen-Bat-terien (inklusive Lithium-Polymer),

- UN 3481: Lithium-Ionen-Batterien mit Ausrüstungen verpackt,

- UN 3481: Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstungen,

- UN 3090: Lithium-Metall-Batterien (inklusive Batterien aus Lithiumlegierung),

- UN 3091: Lithium-Metall-Batterien mit Ausrüstungen verpackt und

- UN 3091: Lithium-Metall-Batterien in Ausrüstungen.

Generelle Voraussetzung für die Zulassung von Lithiumzellen und/oder -batterien zum Transport ist jedoch immer der Nachweis der erfolgreichen Prüfungen gemäß den »Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Test and Criteria« Teil III, Abschnitt 38.3, erlassen von den Vereinten Nationen. Dabei spielt es erst einmal keine Rolle, ob eventuell Freistellungen in Anspruch genommen werden können oder ob die Zellen/Batterien als Klasse-9-Güter eingestuft sind, sodass sie die gefahrgutrechtlichen Bestimmungen in Gänze einhalten müssen.

Bis zu 50 000 € Strafe

Um alle erforderlichen UN-Transport-Tests für Lithiumzellen- und -batterien komplett durchführen zu können, sind eine ganze Reihe teurer Testmaschinen zu kaufen. Hinzu kommt, dass es allem Anschein nach vielen Betroffenen am nötigen technischen Detailwissen für solche Tests mangelt.

Um die Sicherheit von Akkupacks beurteilen zu können, bedarf es langjähriger praktischer Erfahrung mit den unterschiedlichen Lithium-Ionen-Technologien. Viele Firmen scheuen daher diese Investitionen. Was passiert, wenn diese Geräte und das Wissen fehlen, haben Versuchstestreihen gezeigt. Über zehn Prozent der bei batteryuniversity.eu überprüften Akkus von Fremdfirmen entsprachen nicht den aktuellen gesetzlichen Sicherheitsanforderungen.

Nicht nur, dass bis zu 50 000 Euro Strafe bei Kontrollen fällig werden können, im Schadensfall müssen die verantwortlichen Personen auch damit rechnen, wegen grob fahrlässiger Sachbeschädigung, Körperverletzung oder im schlimmsten Fall sogar Totschlag zur Verantwortung gezogen zu werden. Wer dieses möglicherweise existenzbedrohen-de Risiko nicht eingehen will, für den gibt es letztlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen aufwändigen Testroutinen de facto keine Alternative.

Acht Testreihen

Vorgeschrieben sind acht Testreihen für Lithiumzellen und sechs Testreihen für Lithiumbatterien.

Für die sechs in einer bestimmten Reihenfolge durchzuführenden Testreihen an Lithiumbatterien werden zwischen 16 und 24 serienreife Akkupacks benötigt.

Als erstes wird ein Druckabfall in einem Flugzeug simuliert. Dafür werden die Prüfzellen oder Akkus unter einem Druck von 11,6 kPa (115 mbar) oder weniger für mindestens sechs Stunden bei einer Umgebungstemperatur von +20 °C ± 5 K gelagert (Bild 1).

Die Prüfung ist wie auch bei dem zweiten, dritten und vierten Test bestanden, wenn es bei den Zellen und Batterien weder zu einem Massenverlust, Leck, Entlüftung, Zerlegung, Aufbrechen noch zu einem Feuer kommt und wenn die Leerlaufspannung jeder Prüfzelle oder Batterie nach der Prüfung nicht kleiner als 90% der Spannung ist, die sie direkt vor dieser Untersuchung hatte.

Der zweite Test überprüft die Unversehrtheit der Dichtung und die internen elektrischen Verbindungen bei schnellen und extremen Temperaturänderungen.

Dafür werden die Prüfzellen und Prüfbatterien mindestens sechs Stunden bei einer Temperatur von +75 °C ± 2 K gelagert, anschließend innerhalb von maximal 30 Minuten auf -40 °C ± 2 K abgekühlt und bei dieser Temperatur wiederum mindestens sechs Stunden aufbewahrt (Bild 2).

Nach zehnmaliger Wiederholung der Prozedur bleiben die Prüflinge nochmals 24 Stunden lang bei einer Umgebungstemperatur von +20 °C ± 5 K unter Beobachtung.

Großzellen und Großbatterien sollen den extremen Prüftemperaturen mindestens zwölf Stunden ausgesetzt werden. Verschiedene Schwingungen während des Transports simuliert der dritte Test.

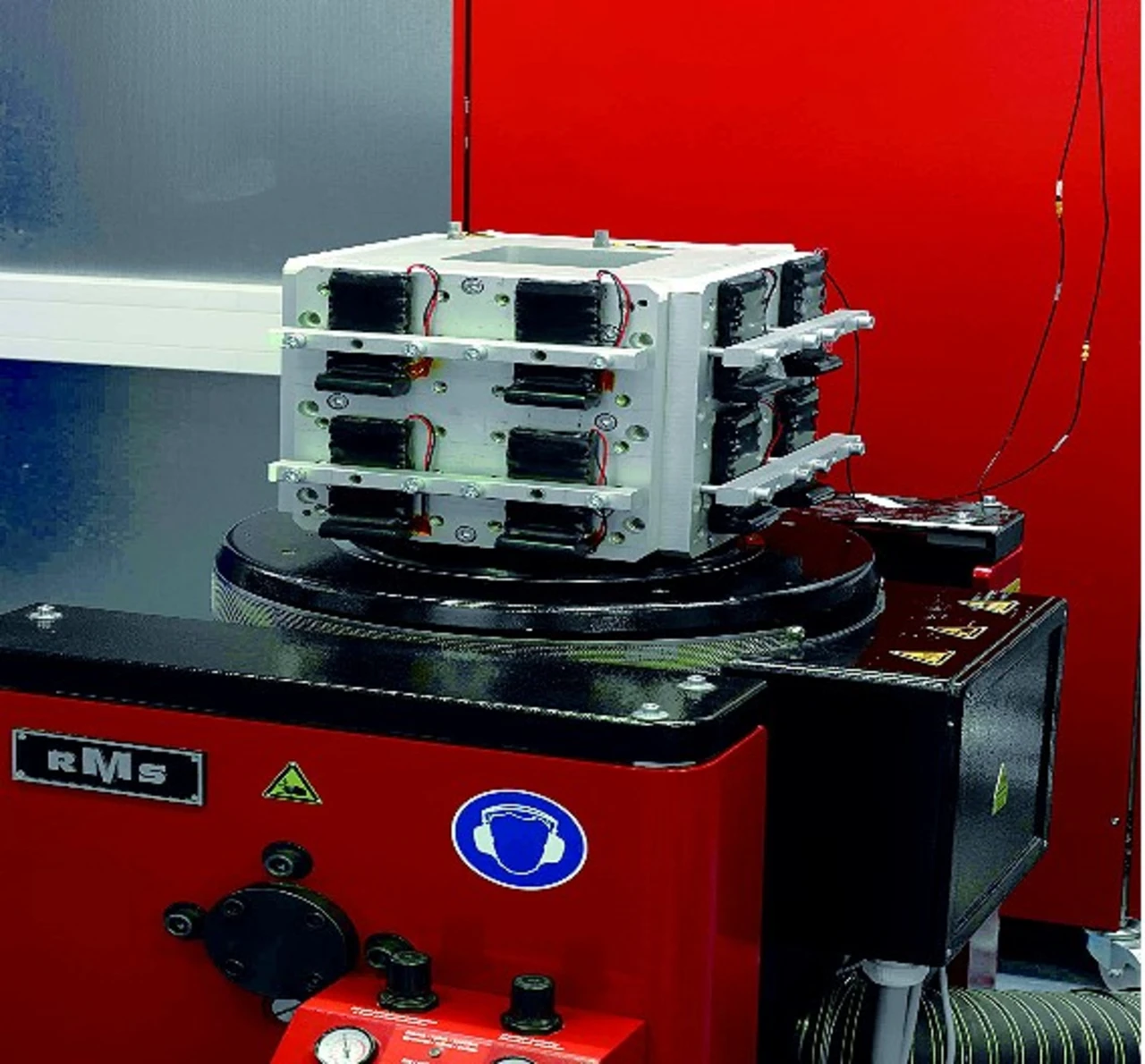

Die auf der Platte der Schwingungseinrichtung gesicherten Zellen oder Batterien werden dafür innerhalb von 15 Minuten logarithmisch von 7 Hz auf 200 Hz und wieder zurück auf 7 Hz in sinusförmiger Schwingung gebracht (Bild 3).

Dieser Zyklus wiederholt sich innerhalb von drei Stunden für jede der drei zueinander senkrechten Montagepositionen der Zelle zwölf Mal.

Eine besondere Herausforderung vor allem für größere Akkupacks ist der Stoßtest, der unter anderem einen Fall aus großer Höhe simuliert.

Zuerst werden die Zellen oder Batterien mit einer festen Montageeinrichtung gesichert, die alle Montageflächen des Prüflings abstützt (Bild 4).

Danach folgen insgesamt 18 halbsinusförmige Stöße aus verschiedenen Richtungen mit einer Spitzenbeschleunigung von 150 gn und einer Impulsdauer von 6 ms.

Bei Großzellen und -batterien beträgt die Spitzenbeschleunigung 50 gn und die Impulsdauer 11 ms.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen erfordert der bei +55 °C ± 2 K Gehäusetemperatur und weniger als 0,1 Ω Gesamtaußenwiderstand provozierte externe Kurzschlusstest (Bild 5).

Zellen und Batterien erfüllen diese Prüfung, wenn während der mindestens einstündigen Kurzschluss- und der anschließenden sechsstündigen Beobachtungsphase die äußere Temperatur +170 °C nicht übersteigt und weder Zerlegung, Bruch oder Feuer auftreten.

Der Überladetest schließlich überprüft die diversen Schutzmechanismen im Akkupack.

Dafür werden acht Packs mit dem zweifachen zulässigen Ladestrom und dem 1,2- (Packs <18V) beziehungsweise 2-Fachen der empfohlenen Ladespannung oder 22 V (Packs >18 V) 24 Stunden überladen und danach sieben Tage beobachtet.

Die lange Beobachtungszeit soll ausschließen, dass es bei einige Zeit vor dem Transport überladenen Akkus später bei internen Kurzschlüssen in den Zellen zu einem Feuer kommt.

Erst mit dem Nachweis der bestandenen sechs Testreihen sind Lithium-Akkupacks für den Transport zugelassen.

Lithiumzellen müssen zusätzliche Tests bestehen: die Schlagprüfung und die erzwungene Entladung.

Was ist ein »erleichterter Transport«?

Für Lithium-Ionen-Akkupacks mit einer Leistung bis 100 Wh beziehungsweise -Zellen bis 20 Wh und Lithium-Metall-Akkupacks mit einem Lithiumgehalt bis 2 g beziehungsweise Zellen bis 1 g existiert eine so genannte »Freistellungsregelung« - auch »erleichterter Transport« genannt.

Werden die Sondervorschriften 188 und 230 des ADR/RID, ADNR, IMDG-Code und die Verpackungsvorschriften 965-970, Teil 2 der IATA-Gefahrgutvorschriften eingehalten, unterliegt die Beförderung dieser Lithiumzellen und -batterien nicht den übrigen Vorschriften und Bestimmungen. Um zum erleichterten Transport zugelassen zu werden - also ohne den Vorschriften der Gefahrgutverordnung in vollem Maße zu genügen - sind Sendungen unter anderem mit einem speziellen Hinweisschild auf der Verpackung mit einer Notfall-Telefonnummer zu kennzeichnen.

In den Begleitdokumenten muss angegeben werden, dass das Packstück Lithium-Ionen- beziehungsweise Lithium-Metall-Batterien/Zellen enthält, bei Beschädigung Entzündungsgefahr besteht, im Falle einer Beschädigung besondere Vorkehrungen einzuhalten sind und bei Bedarf auch eine Prüfung und Umverpackung durchzuführen ist. Bei Überschreitung der Freigrenzen der 20 Wh/100Wh beziehungsweise 1 g/2 g Lithiumgehalt sind Lithium-Ionen-Zellen und -Batterien immer als Gefahrgut der Klasse 9, Verpackungsklasse II gemäß den Verpackungsvorschriften zu transportieren.

| Wer ist batteryuniversity.eu? |

|---|

| Hersteller und Anbieter können ihre eigenen Lithium-Ionen-Zellen/-Akkus auf Herz und Nieren im Testlabor prüfen lassen, welches batteryuniversity.eu mit Unterstützung des BMZ Batterien-Montage-Zentrum in Karlstein in Betrieb genommen hat. Bislang wurden rund 1,2 Mio. Euro in Personal und Laborausstattung investiert. So lassen sich Zellen bei 0 V bis 5 V mit bis zu 10 A bzw. 120 A sowie Akkus bei 0 V bis 60 V mit bis zu 200 A bzw. bis 12 kW testen. Darüber hinaus kann der Dienstleister auch den kompletten UN-Transporttest durchführen - inklusive fachlicher Unterstützung bei einem eventuell notwendigen Redesign des Akkupacks und der Ausstellung der für den Transport von Lithium-Ionen-Zellen bzw. -Akkus mit den notwendigen Gutachten und Zertifikate. |