Neue ICs für Lithium-Ionen-Akkus

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Laderegler plus Schaltregler

Zusätzlich zur Ladeschaltung für einen Li-Ionen-/Li-Polymer-Akku enthalten die ICs bq25015/7 [10] von Texas Instruments einen Gleichspannungswandler mit Synchrongleichrichter, der einen Ausgangsstrom bis zu 300 mA liefern kann. Im bq25015 kann der Entwickler die Ausgangsspannung mit einem externen Spannungsteiler im Bereich zwischen 0,7 V und der Akku-Spannung selbst festlegen. Beim bq25017 ist die Ausgangsspannung intern fest auf 1,8 V eingestellt. Die ICs im QFN-Gehäuse (Quad Flat No-Lead) mit 20 Pins verfügen über zwei Versorgungsspannungsanschlüsse, einen Anschluss für die USB-Speisung und einen Anschluss für ein externes Netzteil. Über einen Umschalt-Pin kann der Laderegler für den USB-Betrieb mit 100-mA- und 500-mA-Speisung eingestellt werden. Die Ladestromstärke lässt sich über einen externen Widerstand festlegen. Den Ladevorgang beginnen die bg25015/7 mit der Konstantstrom- Phase, wenn der Akku nicht tiefentladen ist (< 3 V). In diesem Fall wird der Akku mit einem Konstantstrom geladen, der auf eine Stärke im Bereich zwischen 5 mA und 100 mA eingestellt werden kann. Hat die Akku- Spannung den Nennwert von 4,2 V überschritten schalten die ICs um und laden den Akku mit einer konstanten Spannung weiter, bis der Ladestrom unter einen Schwellwert (einstellbar) absinkt. Wird der Ausgang des Ladereglers auch zum Speisen des Gleichspannungswandlers verwendet, dann sollte während des Ladevorgangs das Gerät (Last) abgeschaltet sein, da sich sonst der Ladestrom um den Laststrom reduziert. Werden durch einen Fehler die Schwellwerte zum Betriebsartwechsel oder zur Ladeende-Erkennung nicht erreicht, sorgen Timer mit fester Laufzeit von 30 min bzw. 300 min dafür, dass der Ladevorgang abgebrochen und ein Fehlersignal augegeben wird.

Der LTC3559 [11] von Linear Technology im QFN-Gehäuse mit 16 Anschlüssen enthält neben der Ladeschaltung für einen Li-Ionen-/Li-Polymer- Akku zwei Abwärtswandler mit Synchrongleichrichtern, die mit einer festen Schaltfrequenz von 2,25 MHz arbeiten. Über zwei Anschlüsse kann der Entwickler den konstanten Akku- Ladestrom vorgeben: Per Umschalt- Pin lässt sich der Ausgangsstrom auf ein Fünftel begrenzen, ein externer Widerstand gibt den Ausgangstrom des Ladereglers (max. 950 mA) vor. Die beiden Abwärtswandler werden vom Ausgang des Ladereglers gespeist, so dass ihre Stromaufnahme (Ausgangsstrom: max. 400 mA) den Ladestrom entsprechend reduziert. Um den Akku möglichst schnell und fehlerfrei zu laden, sollten beim Ladevorgang beide Spannungswandler abgeschaltet sein. Für jeden der beiden Abwärtswandler kann die Ausgangsspannung mit einem Spannungsteiler im Bereich zwischen 0,8 V und der Akku- Spannung eingestellt werden. Der LTC3559 beginnt den Ladevorgang – wenn die Akku-Spannung unter 2,9 V liegt – mit einem Zehntel des Konstantladestroms. Übersteigt die Akku-Spannung den Schwellwert 2,9 V, wird mit dem voreingestellten Konstantstrom geladen. Erreicht nach 30 Minuten Laden mit reduziertem Strom die Akku-Spannung nicht diesen Schwellwert, signalisiert der Laderegler einen Fehler – Blinksignal mit 6,1 Hz. Der Ladevorgang mit konstantem Strom endet, wenn die Akku-Spannung 4,1 V übersteigt, oder wird nach vier Stunden mit einem Fehlersignal abgebrochen. Im Bereitschaftbetrieb wird der Akku nicht geladen, solange die Akku-Spannung über 4,1 V liegt. Ein NTC-Anschluss ermöglicht dem LTC3559 die Überwachung der Temperatur des Akkus, um zu gewährleisten, dass die Betriebstemperatur beim Laden weder über- noch unterschritten wird.

Ein USB-Anschluss ist für nahezu alle mobilen Elektronikgeräte vom Funktelefon über MP3-Spieler bis zur Digitalkamera Pflicht geworden. Für besonders kleine Geräte gibt es auch einen miniaturisierten USB-Stecker, um deren Gehäuse-Design nicht zu beeinträchtigen. Die USB-Schnittstelle ermöglicht auch die Fernspeisung und kann angeschlossene Geräte mit 5 V und max. 500 mA versorgen. Da die Stromversorgung über zwei separate Anschlüsse im USB-Stecker geführt wird, kann auch das bei vielen mobilen Geräten obligatorische externe Lade- Netzteil den USB-Anschluss nutzen. Dies wäre z.B. eine Möglichkeit, um einen einheitlichen und standardisierten Netzteilanschluss zu realisieren, den der Verbraucherrat im DIN fordert [7]. Dazu muss jedoch die Ladeelektronik ins Gerät und nicht ins Netzteil integriert werden.

Für die Speisung per USB-Anschluss bietet die Halbleiterindustrie inzwischen eine ganze Reihe von neuen Akku-Lade-ICs für Li-Ionen-Akkus an, die nach dem Konstantstrom-/Konstantspannungs- Prinzip arbeiten.

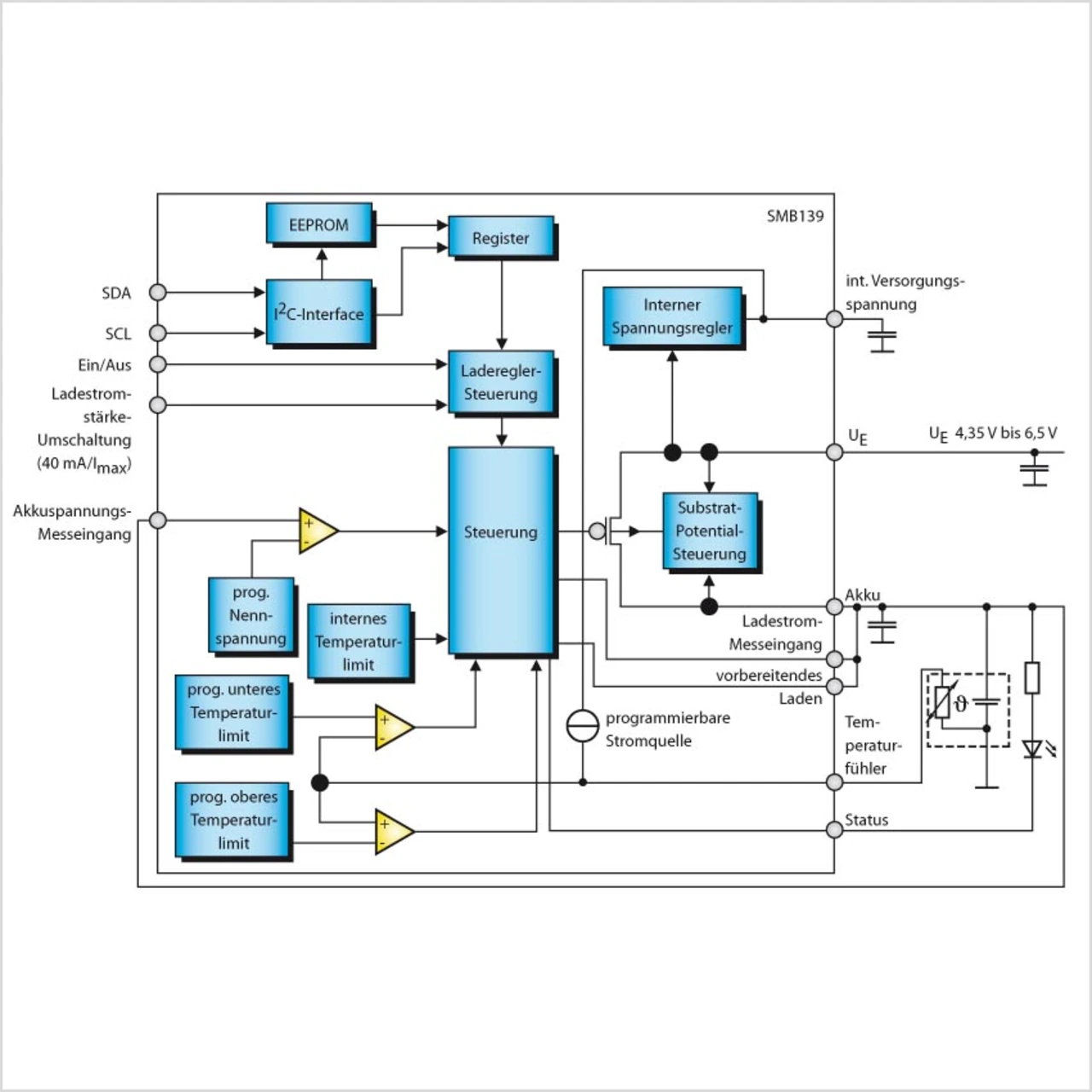

Für Li-Ionen-/Li-Polymer-Akkus kleiner Kapazität hat Summit Microelectronics den per I2C/SMBus programmierbaren Laderegler SMB139 [8] entwickelt (Bild 2). Im 1,3 mm × 2,1 mm winzigen µCSP-Gehäuse (Mikro Chip Size Package) eignet er sich für besonders kleine Geräte wie z.B. Bluetooth-Headsets. Die Parameter für den Ladevorgang werden digital in einem internen EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) gespeichert. Der Grenzwert zur Erkennung eines tiefentladenen Akkus lässt sich beim SMB139 z.B. zwischen 2,4 V und 3,1 V in 100-mVSchritten programmieren; der Konstantladestrom kann in 16 Stufen zwischen 24 mA und 210 mA eingestellt werden. Zur Erkennung eines voll geladenen Akkus kann die Spannungsschwelle in 20-mV-Schritten auf einen Wert zwischen 4,02 V und 4,4 V eingestellt werden. Der SMB139 führt den Ladevorgang in mehreren Phasen nach dem Konstantstrom-/Konstantspannungs- Verfahren duch. Extrem tiefentladene Akkus (<2 V) werden mit einem Ladestrom von 3 mA geladen. Liegt die Akku-Spannung darüber, beginnt die vorbereitende Ladephase mit einem programmierbaren Konstantladestrom (18 mA bis 83 mA). Übersteigt die Akku-Spannung den programmierten Tiefentladungs- Schwellwert (2,4 V bis 3,1 V), beginnt die Schnellladephase mit Konstantstrom (24 mA bis 210 mA). Erreicht die Akku-Ladespannung den zwischen 4,02 V und 4,4 V programmierten Nennwert, wechselt der SMB139 in den Konstantspannungsmodus. Das Ladeende wird anhand der Ladestromstärke erkannt, die im Konstantspannungsmodus unter den programmierbaren Schwellwert zwischen 30 mA und 72 mA sinkt. Zwei programmierbare Timer im SMB139 unterbrechen den Ladevorgang, wenn die Schwellwerte zum Beenden der vorbereitenden Ladephase und der Schnellladephase nicht innerhalb der ebenfalls programmierbaren Zeitspanne erreicht werden. Über einen Eingang kann ein im Akku-Pack integrierter Temperaturfühler an den SMB139 angeschlossen werden. Der Arbeitstemperaturbereich, in dem der Akku geladen wird, kann vom Entwickler über eine untere (–20 °C bis +15 °C) und eine obere Grenztemperatur (+30 °C bis +65 °C) festgelegt werden.

Mit nur fünf Anschlüssen im SOT- 23-Gehäuse (Small Outline Transistor) begnügen sich die beiden Akku-Lade- ICs MCP73811/2 [9] von Microchip. Der MCP73811 kann einen Li-Ionen-/- Li-Polymer-Akku mit einem fest vorgegebenen, konstanten Strom von 85 mA oder 450 mA laden – umschaltbar über einen Anschluss. Beim MCP73812 lässt sich der Konstantladestrom über einen externen Widerstand auf einen Wert zwischen 50 mA und 500 mA einstellen. Als weitere externe Bauteile benötigen beide ICs nur zwei Kondensatoren. Beide Laderegler-ICs von Microchip bieten keine vorbereitende Ladephase für tiefentladene Akkus, sondern starten immer mit der Konstantstromladung und schalten bei einer Akku-Spannung von 4,2 V auf den Konstantspannungs-Lademodus um. Und weil den ICs eine Erkennung des Ladeendes fehlt, müssen sie von außen in den Bereitschaftbetrieb geschaltet oder von der Versorgungsspannung getrennt werden.

- Neue ICs für Lithium-Ionen-Akkus

- Literatur:

- Auszeichnung für Akku-Spezialisten

- Laderegler plus Schaltregler