Schaltungsschutz bei hohen Entladeströmen

Akkus »smart« abtrennen

Da Lithium-Ionen-Akkus in zunehmendem Maße auch in Hochstrom-Anwendungen wie Elektrowerkzeugen oder eBikes eingesetzt werden, sind auch entsprechende Schutzbeschaltungen nötig. Bislang waren das vornehmlich passive Lösungen, doch auch eine aktive Abtrennung kann in manchen Fällen nötig sein.

Aufgrund der Fortschritte in der Lithium-Ionen-Technologie lassen sich die zuvor für Anwendungen mit hohen Entladeströmen verwendeten Nickel-Cadmium oder Blei-Säure-Akkus nun durch kleinere, leichtere und leistungsstärkere Li-Ion-Akkus ersetzen. Daher wächst der Bedarf an robusten Schaltungsschutzlösungen, um die Betriebssicherheit bei Endprodukten zu gewährleisten.

Bisher gibt es für Lithium-Ionen-Akkuanwendungen mit hohen Entladeströmen wie Elektrowerkzeuge, Elektrofahrräder, Elektro-Leichtfahrzeuge (LEVs) und Notstromanlagen nur wenige Schutzlösungen. Darüber hinaus sind herkömmliche Schaltungsschutztechniken in der Regel groß, komplex und/oder teuer. Die »MHP«-Technologie von TE Circuit Protection zielt auf die aktuellen Entwurfstrends auf dem Markt für Li-Ionen-Akkupacks ab, indem sie kostengünstige, platzsparende Schaltungsschutzvorrichtungen ermöglicht.

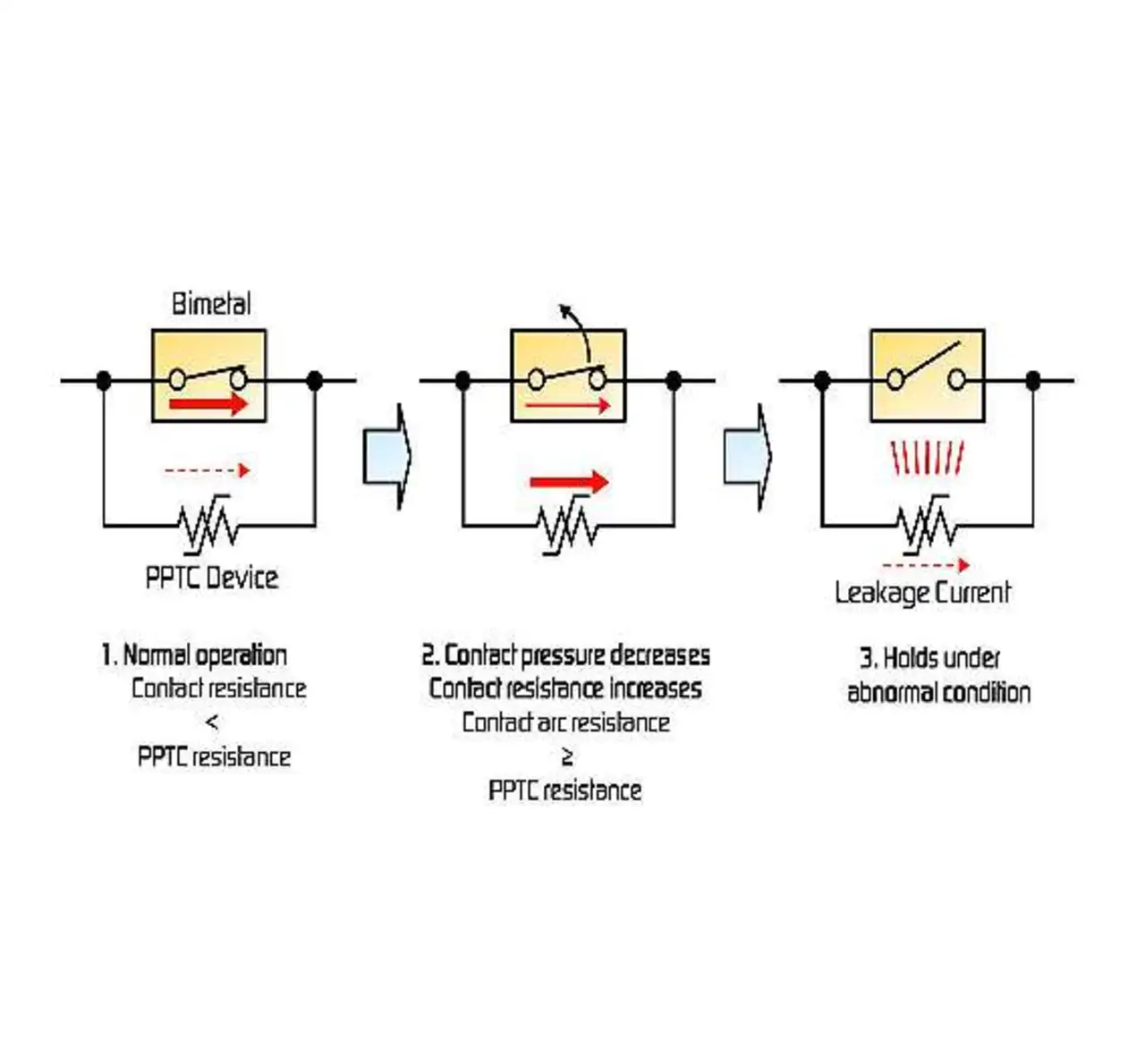

Durch die Parallelschaltung eines Bimetall-Schutzes mit einem PPTC-Baustein (Polymeric Posi-tive Temperature Coeffizient; Kaltleiter aus Polymer) bietet ein solcher Baustein einen rücksetzbaren Überstromschutz, wobei er gleichzeitig den niedrigen Wider-stand des PPTC-Elements ausnutzt.

Im Normalbetrieb des MHP fließt der Strom aufgrund des geringen Kontaktwiderstands durch den Bimetall-Kontakt. Im Störungsfall (z.B. bei blockiertem Rotor eines Akkubohrers) entsteht hingegen ein höherer Strom im Schaltkreis, wodurch sich der Bimetall-Kontakt öffnet und der Kontaktwiderstand ansteigt (Bild 1). Jetzt wird der Strom über den niederohmigeren PPTC-Baustein umgeleitet, was einen Lichtbogen zwischen den Kontakten verhindert.

Gleichzeitig erhitzt der PPTC das Bimetall und hält den Kontakt offen. Dieser bleibt geöffnet, bis der Überstromzustand endet oder die Stromzufuhr abgeschaltet wird. PPTC-Bausteine besitzen deutlich geringere Widerstände als keramische PTC-Bausteine. Dies bedeutet, dass auch bei nur leicht geöffnetem Kontakt und somit nur leicht ansteigendem Kontaktwiderstand der Strom sicher über den PPTC-Baustein umgeleitet und die Lichtbogenbildung an den Kontakten verhindert wird.

Der Widerstandsunterschied zwischen den Keramik- und Polymer-PTCs bei Zimmertemperatur beträgt typischerweise etwa zwei Dekaden (Faktor 100). Bei Parallelschaltung mit einem Bimetall verhindern die höherohmigen keramischen PTCs Lichtbögen bei höheren Strömen also weniger effektiv als MHP-Bausteine.

Überladungsschutz

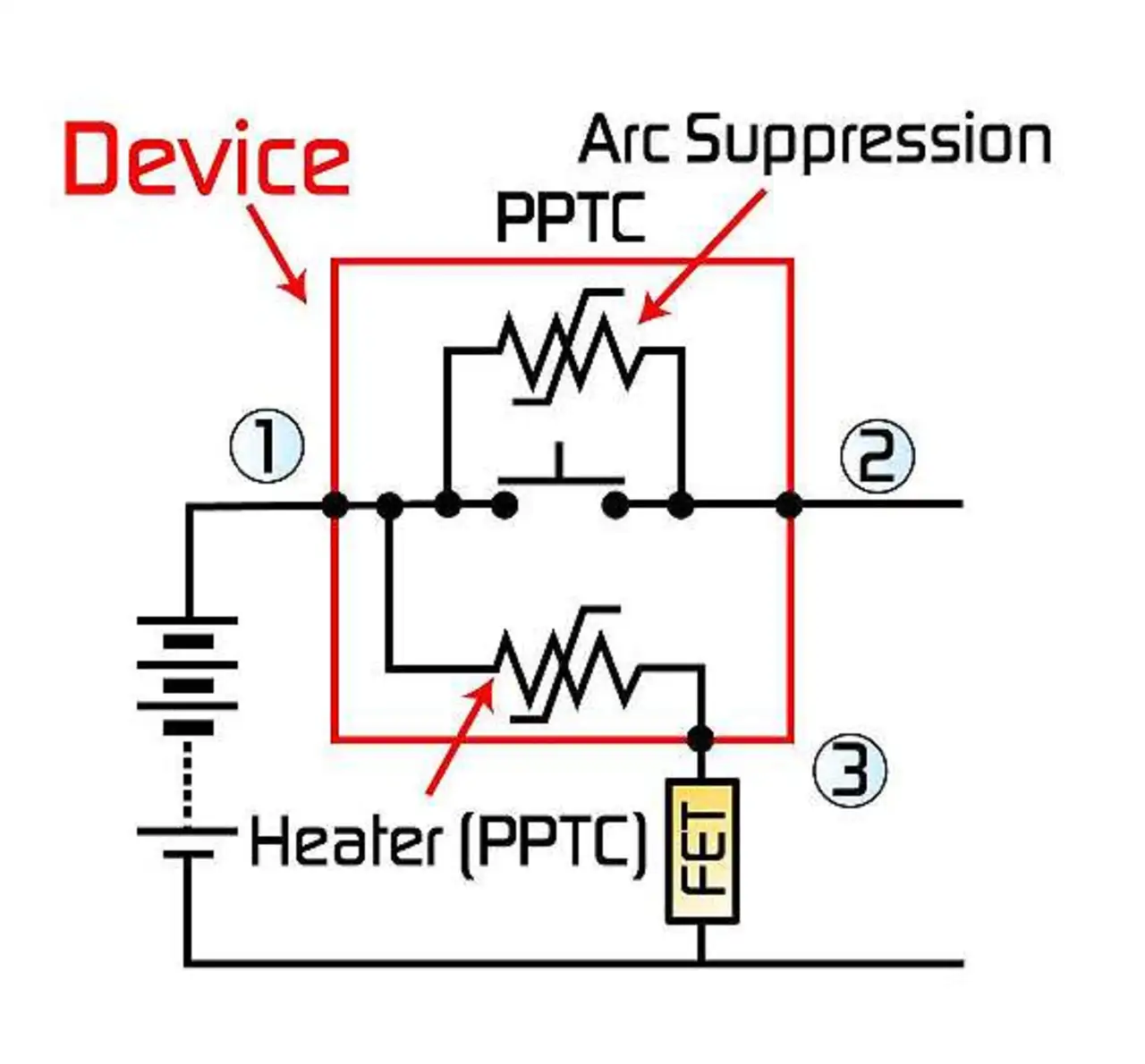

Die kürzlich von TE Circuit Protection vorgestellten »MHP-SA«-Bausteine besitzen einen dritten Anschlusskontakt als Signalleitung für den Überladungsschutz. Dadurch kann der Baustein die erweiterten Funktionen des ICs nutzen, der die verschiedenen wichtigen Funktionen des Akkus überwacht (Battery-Management).

Wird eine Anomalität entdeckt, kann das IC ein Signal über eine Low-Power-Schaltleitung senden, den Baustein aktivieren und die Hauptleitung unterbrechen (Bild 2). Die einzelnen Aktivierungsschritte sind: Das IC überwacht das Akkusystem auf Anomalien hinsichtlich Temperatur, Strom und Spannung. Liegt eine Störung vor, schaltet das IC den FET (oder Schalter) ein. Das Heizelement (PPTC) wird aktiviert und erhitzt das Bimetall. Der Bimetall-Kontakt öffnet sich und unterbricht die Hauptleitung (1 -> 2).

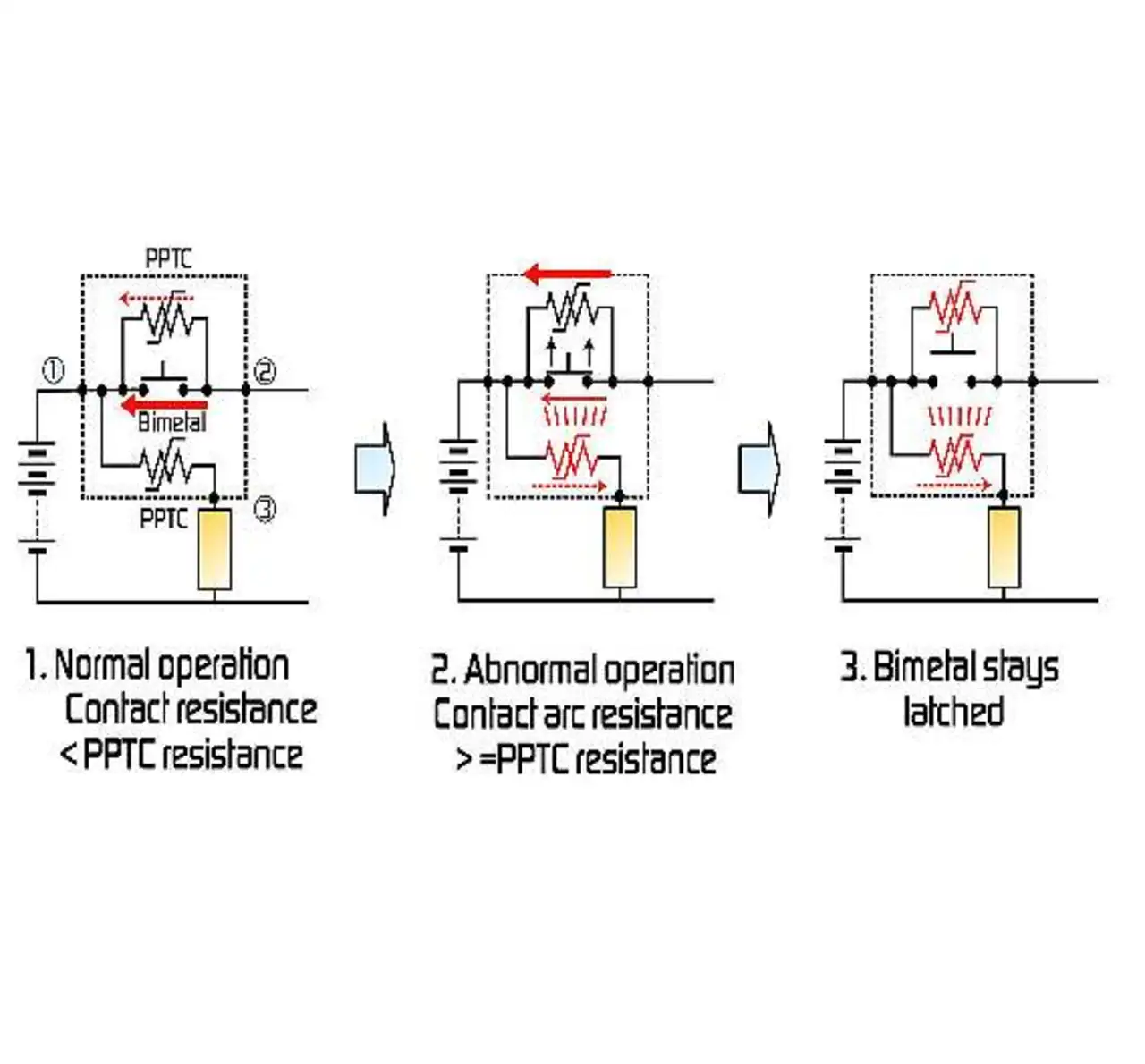

Bild 3 zeigt ein Beispiel für das Überladungsschutzkonzept und die Aktivierungsschritte für den 71 mm x 43 mm und 11,4 mm hohen Baustein »MHP-SA50-400-M5« (50 A, 400 V (DC); siehe großes Bild), der einen Haltestrom von 50 A auf der Hauptleitung hat.

In diesem Beispiel überwacht ein Batteriemanagement-IC die jeweilige Zellenspannung.

Der FET schaltet bei Vorliegen einer abnormalen Spannung durch, das Heizelement (PPTC) wird aktiviert und erhitzt das Bimetall.

Der Kontakt öffnet sich und unterbricht den Strom auf der Hauptleitung.

Zu den Vorteilen des MHP-SA gehören:

- Überladungsschutz für Akkupacks

- Externe Aktivierung über eine Signalleitung ermöglicht die Nutzung des Batterieüberwachungs-ICs zur Erkennung von Überspannung, Übertemperatur, etc. sowie zur Aktivierung des Bausteins

- Rücksetzbarer Baustein (d.h. keine Überdimensionierung aufgrund der Einschaltströme erforderlich)

- Kleinere Abmessungen und dünnere Formfaktoren im Vergleich zu großen DC-Sicherungen oder Leistungsschutzschaltern

- Ausführung mit PPTC-Bausteinen zur Unterdrückung von Lichtbögen an den Kontakten

- Low-Power-Schaltleitung zur Unterbrechung der Hauptleitung (d.h. kostengünstigere FETs können verwendet werden)

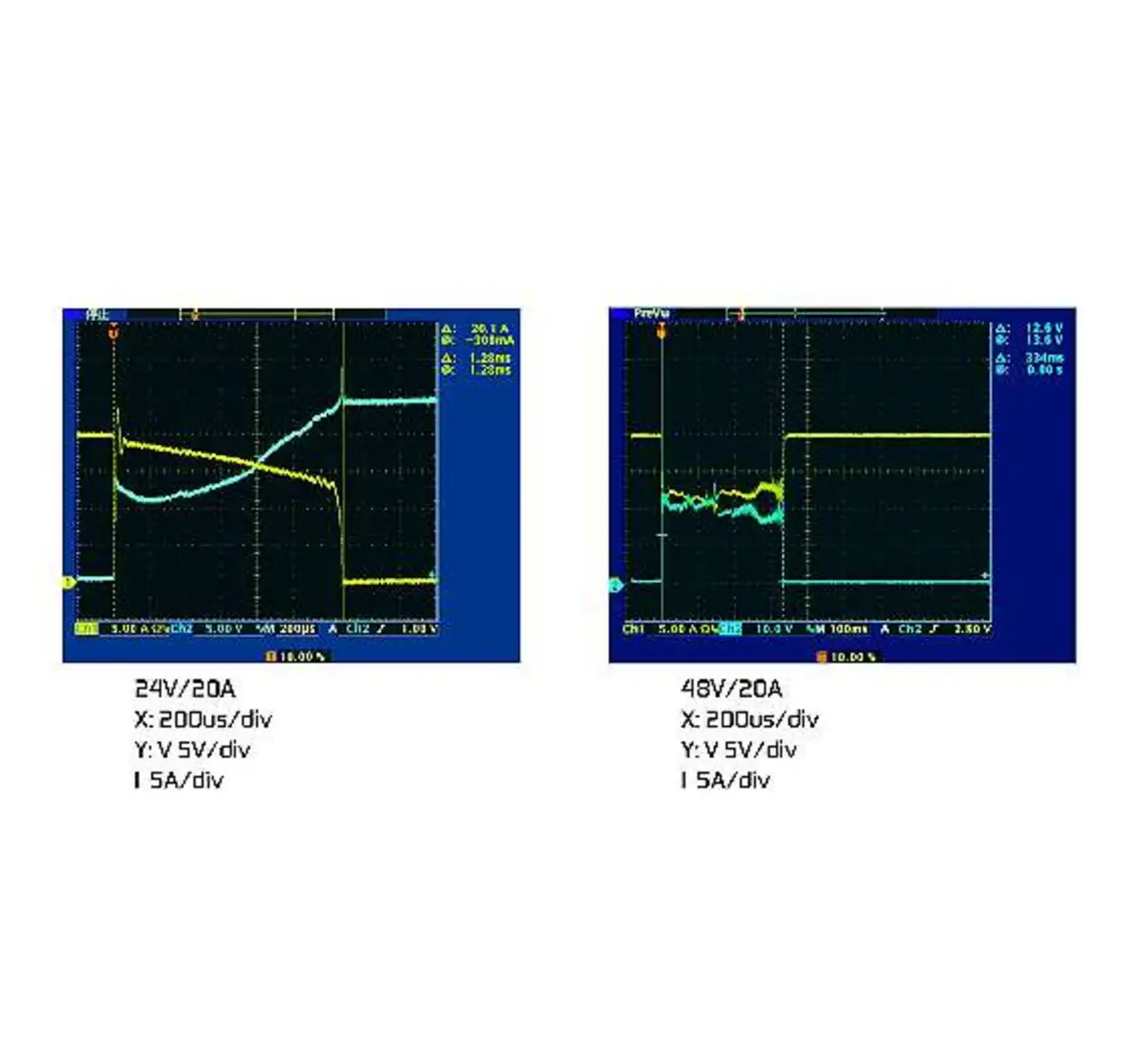

Bild 4 zeigt die Verläufe von Strom- und Spannung bei ausschließlicher Verwendung eines Bimetallschutzes.

Links sind die typischen Verläufe bei geöffnetem Bimetallschutz und einer Nennspannung von 24 V (DC) bei 20 A zu sehen.

Der Kontakt öffnet sich nach 1,28 ms.

Das rechte Bild zeigt die Verläufe bei doppelter Nennspannung am Bimetallschutz.

Ein Standard-Bimetallschutz wirft im Fehlerzustand einen Lichtbogen, und die Zeit von der Öffnung des Kontakts bis zum Verschweißen des Kontakts (Kurzschluss) beträgt 334 ms.

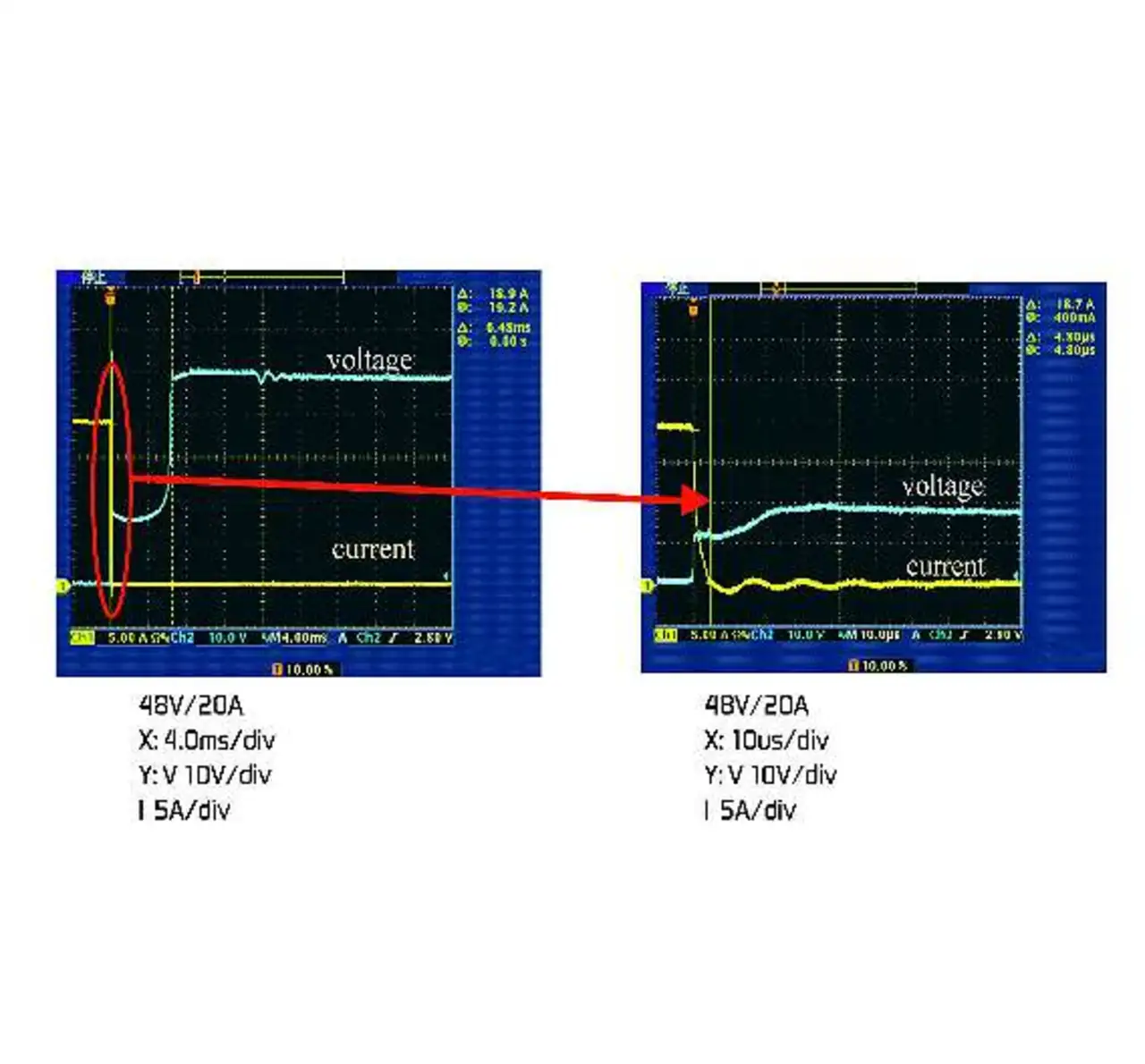

Bild 5 zeigt das Ergebnis der Parallelschaltung eines PPTC-Bausteins mit einem Bimetall bei klar abgeschaltetem Strom.

Links ist zu sehen, dass die Zeit zwischen der Auslösung des Bimetallschutzes bis zur vollen Aktivierung des PPTC-Bausteins 6,48 ms beträgt.

Auf dem rechten Bild ist zu erkennen, dass zwischen der Auslösung des Schutzbausteins bis zum Ausschalten des Stroms bei angelegter doppelter Nennspannung 4,80 µs vergehen.

Diese Bildfolge zeigt den weichen Übergang vom Bimetallschutz zum PPTC-Baustein ohne Verschweißen der Schutzkontakte und veranschaulicht, wie der PPTC-Baustein die Kontakte vor Lichtbogenbildung schützt.

Anwendungsbeispiele

Durch die Auswahl von PPTCs mit verschiedenen Nennspannungen lassen sich Schaltungen, die den MHP-SA verwenden, für einen weiten Bereich von Anwendungsfällen konfigurieren. Bereits jetzt sind Schaltungen mit Nennspannungen bis zu 400 V (DC) und Halteströmen bis zu 50 A möglich, und höhere Nennspannungen bis zu 800 V (DC) sind in der Entwicklung. Verschiedene in der Entwicklung befindliche Modulvarianten bieten verschiedene Abmessungen, Spannungen und Halteströme für einen weiten Bereich von Endanwendungen.

So eignet sich der »MHP-SA45-42-T« (45 A/42 V) für tragbare Anwendungen wie Elektrowerkzeuge, der »MHP-SA30-400-M4« (30 A/400 V) für Anwendungen wie Li-Ion-Akkumodule für Solarstromanwendungen sowie der »MHP-SA50-400-M5« (50 A/400 V) für Anwendungen wie Li-Ion-Batteriemodule für Smart-Grid-Anwendungen oder Rechenzentren.

Die MHP- und MHP-SA-Bausteine lassen sich für zahlreiche verschiedene Anwendungen konfigurieren, Bausteine mit höheren Nennspannungen und Halteströmen befinden sich derzeit in der Entwicklung. Zukünftige Entwurfsüberlegungen umfassen den Schutz von Li-Ion-Batterien in Anwendungen wie Notstromanlagen und Energiespeichersystemen (ESS) sowie batterielose Anwendungen wie den Schutz von Elektromotoren.

Über den Autor:

Ty Bowman ist Global Battery Market Manager bei TE Circuit Protection, einem Geschäftsbereich von TE Connectivity.