Was geschieht im »LightLab«?

Licht unter der Lupe

In den vergangenen Monaten wurde viel über das »EBVLightLab« geschrieben, immer wieder waren Ulbricht-Kugeln und andere Messinstrumente zu sehen. Doch wie ergeht es nun einer Lampe im Lichtlabor tatsächlich?

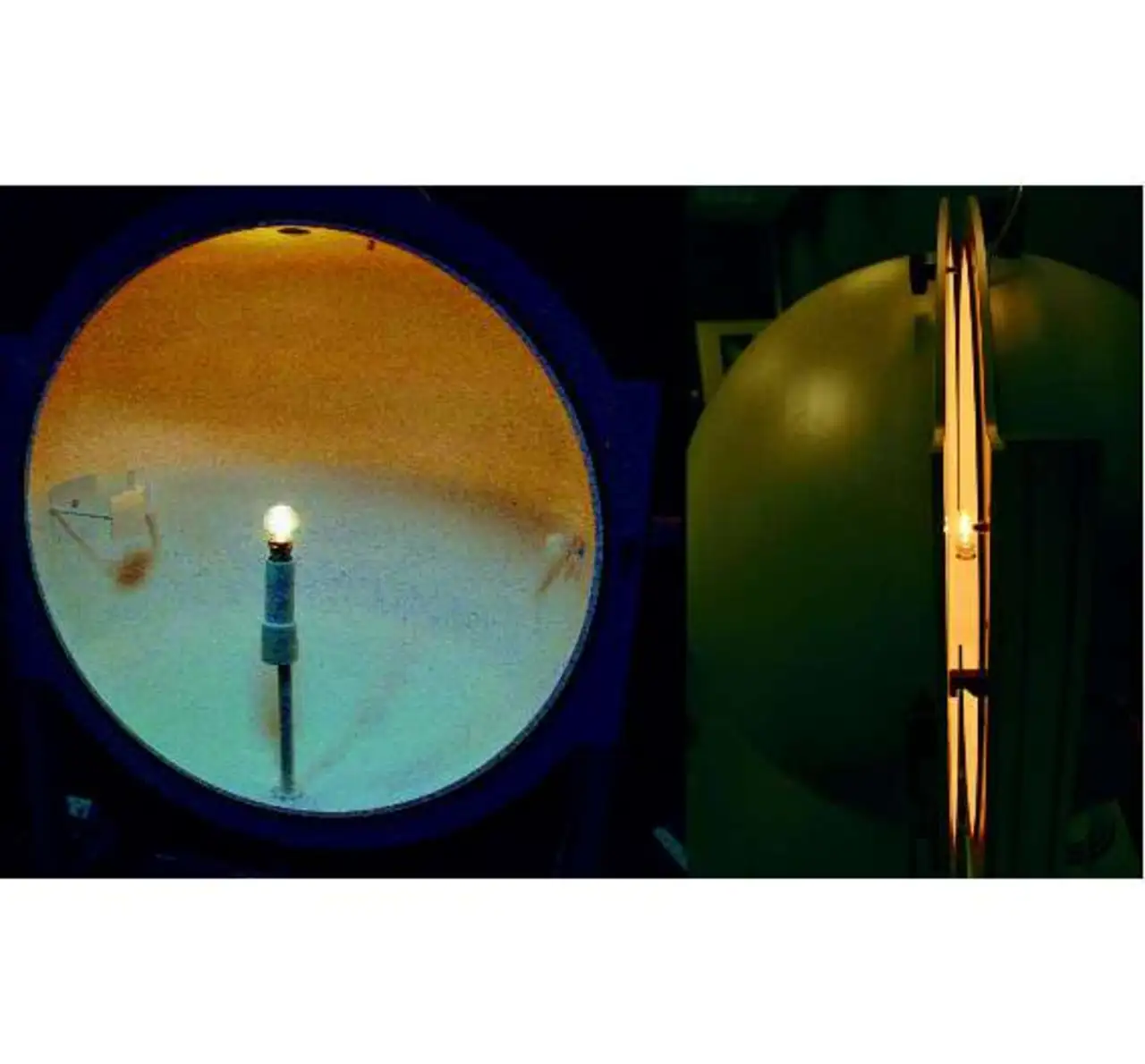

Überraschend klein ist der Raum im ehemaligen Avnet-Zentrallager in Poing bei München, in dem Leuchtmittel fast aller Art auf den Prüfstand kommen. Zwei Schreibtische, zwei Werkbänke; die einen Meter durchmessende große Ulbricht-Kugel »ISP 1000« von Instrument Systems dominiert das Lichtlabor. Ihre kleine Schwester »ISP 250« mit 25 cm Innendurchmesser mutet wie der Globus im Denkerstübchen eines Universalgelehrten an.

Ein ganzes Arsenal an unterschiedlichen Lichtquellen findet sich hier: Glüh- und Halogenlampen, Leuchtstofflampen, LED-Retrofits, aber auch diffuse Deckenfluter; dazu einzelne Leuchtdioden aus EBVs Linecard. Dabei handelt es sich beileibe nicht nur um im Kundenauftrag zu vermessende Systeme, sondern auch um Referenzobjekte sowie um Übungsmaterial.

Eine interessante neue Lösung namens »ChromaLit« für weißes Licht vom Phosphorhersteller Intematix weckt besonderes Interesse: Auf eine handelsübliche blaue Leuchtdiode steckt man einfach ein mit Phosphor beschichtetes »Hütchen« - voilà, eine variable, weiße Leuchte steht bereit.

Eines wird schnell deutlich: Die Arbeit im Lichtlabor erfordert viel Erfahrung und Übung. Zu den einfacheren Aufgaben gehört das Erkennen der in einer Leuchte verwendeten Lichtquelle anhand eines der inzwischen auch in Privathaushalten häufig anzutreffenden »Energiekosten-Messgeräte«. Mit einem Blick ist klar, dass es sich, wenn Blindleistung vorhanden ist, nicht um eine »Glühbirne« handeln kann, doch auch Leuchtdioden und »Energiesparlampen« unterscheiden sich nicht nur anhand ihres Verbrauchs.

Mit einer gewissen Skepsis im Blick betrachtet Wolfgang Reis, der Leiter des EBVLightLab, die »Energiesparlampe« (Bild 1), die er gerade dem Karton entnommen hat.

Die Kompaktleuchtstoffröhren stoßen nicht nur bei überzeugten Anhängern der guten, alten »Glühbirne« auf Ablehnung. Was jene nur ahnen, kann der Lichtexperte messen: Die Zusammensetzung des Lichtspektrums unterscheidet sich grundlegend.

Mit Kugel und Spektrometer

Um das von einer Lampe emittierte Licht zu untersuchen, setzt Reis sie in den passenden Sockel im Zentrum der großen Ulbricht-Kugel (Bild 2). Diese dient der Bestimmung der Strahlungsleistung beziehungsweise des Lichtstroms von Lichtquellen. Als Hohlkugel ausgeführt, deren innere Fläche mit einem diffus reflektierenden Material beschichtet ist, sorgt die Ulbricht-Kugel für eine vollständige Integration und Mischung der Strahlung, die zur Messung an einem Detektorport ausgekoppelt wird.

Bei der genannten Konfiguration handelt es sich um eine sogenannte 4π-Messanordnung. Das bedeutet, dass die in alle Richtungen (gesamter Raumwinkel) emittierte Strahlung erfasst wird. Das Messsystem ist so ausgelegt, dass nur Licht auf die Auskoppeloptik (oder den Sensor) trifft, das mehrfach an der inneren Oberfläche der Kugel reflektiert wurde und nahezu ideal diffus ist. Die hier verwendete ISP 1000 mit 1 m Innendurchmesser erfüllt die Anforderungen der CIE (Internationale Beleuchtungskommission, Commission internationale de l’éclairage) für Lichtstrommessungen an Lampen und Leuchten. Das ermöglicht die Vergleichbarkeit der Ergebnisse und stellt ihre Zuverlässigkeit sicher. Hier ist es wichtig, dass das LightLab definitiv kein zertifiziertes Testlabor sein will und seinen Kunden auch kein Zertifikat, sondern lediglich die Messprotokolle aushändigt.

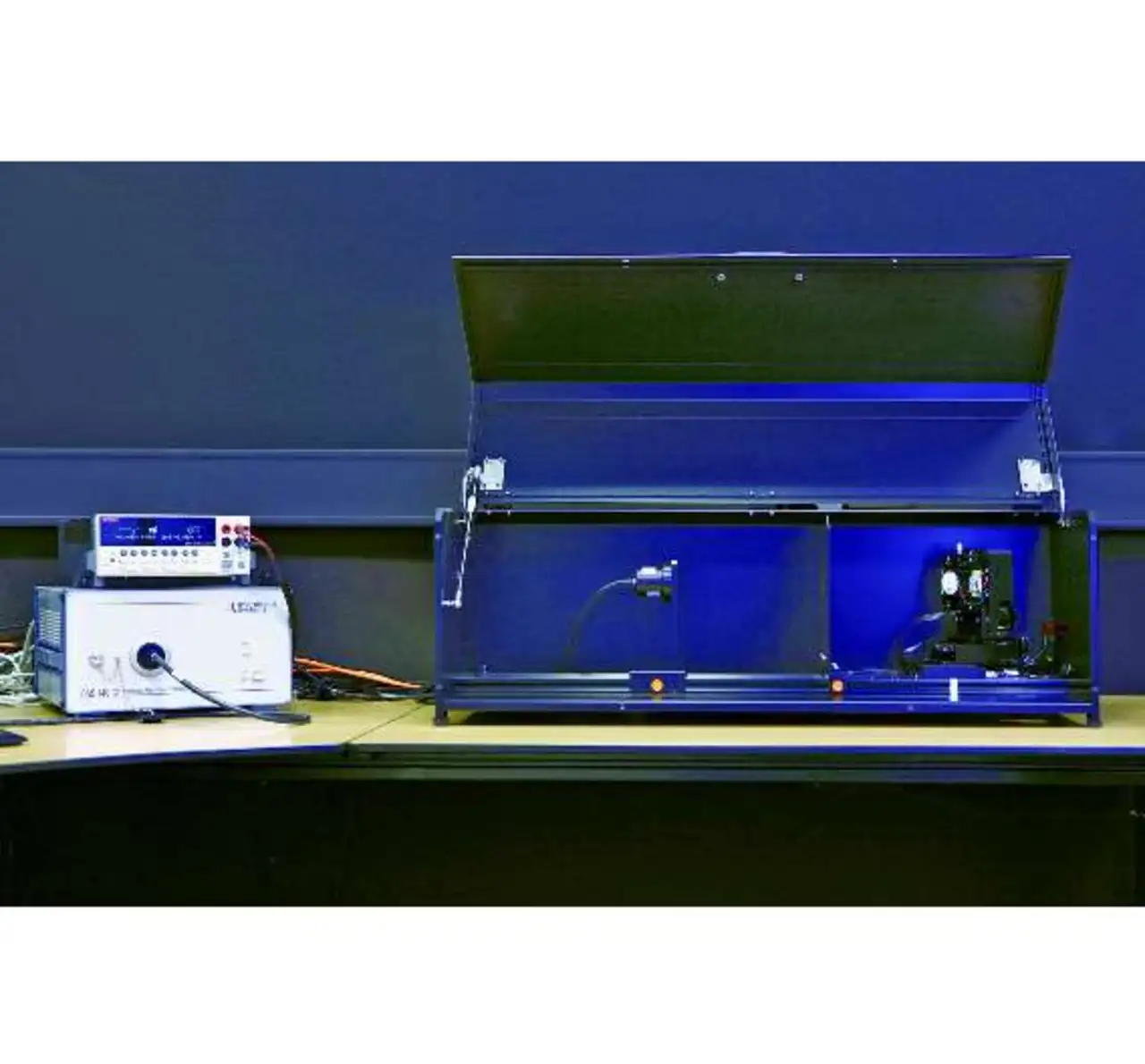

Wenn die Lampe nun mit Strom versorgt wurde und einige Zeit zur Stabilisierung erhalten hat, beginnt die erste Messung (Bild 3). Dies geschieht nicht direkt an der Kugel, sondern in einem eher unscheinbaren grauen Instrument, dem Spektrometer. Optische Spektrometer bestimmen die spektrale Zusammensetzung von Lichtstrahlung. Zusammen mit Einkoppeloptiken und einer Absolut-Kalibrierung wird ein solches Messgerät zu einem Spektralradiometer. Da alle radiometrischen, photometrischen und farbmetrischen Größen per Software aus den Spektraldaten errechnet werden, kommt der Qualität und Genauigkeit des Spektrometers eine besondere Bedeutung zu. Herzstück eines solchen optischen Spektrometers ist ein Beugungsgitter, das die zu messende Lichtstrahlung in deren spektrale Anteile räumlich aufspaltet und auf einen Detektor projiziert.

Instrument Systems stellt solche Instrumente in zwei unterschiedlichen Bauweisen her. So gibt es Array-Spektrometer mit feststehendem Beugungsgitter und einer Detektorzeile sowie scannende Spektrometer mit Einzel-Detektor und einem sich drehenden Beugungsgitter. Im LightLab verwendet EBV das Modell CAS 140CT, ein Gerät vom Array-Typ.

Im Inneren arbeitet ein Crossed-Czerny-Turner-Spektrograph mit hinterleuchtetem CCD-Detektor. Dies sorgt für eine besonders effiziente Streulichtunterdrückung, was sich in einer deutlich verbesserten Signaldynamik und Messgenauigkeit niederschlägt. Besonderheit dieses speziellen Modelles ist das im Gerät integrierte Dichtefilterrad, mit dem sich der Intensitätsmessbereich um vier Größenordnungen erweitern lässt. Damit lassen sich sowohl schwache Lichtquellen als auch hohe Strahlungsintensitäten vollautomatisch messen.

Im Lichtlabor findet die Variante CAS 140CT-156 Verwendung, die den Spektralbereich von 300 nm bis 1100 nm mit einer Auflösung von 3,7 nm und einem Datenpunktintervall von 0,8 nm abdeckt. Das Präzisionsinstrument verfügt über keine Anzeige, auch sind nur wenige Bedienelemente vorhanden. Sowohl die Steuerung als auch die Datenauswertung findet im per USB angeschlossenen PC statt.

Eine Frage des Winkels

Was bei klassischen Glühlampen kein Problem darstellt, ist sowohl bei Leuchtdioden als auch bei (Kompakt-)Leuchtstoffröhren durchaus von Interesse: Die Winkelabhängigkeit des emittierten Lichts. Während es sich bei Leuchtdioden prinzipiell um Punktstrahler handelt, die mittels einfacher Optiken das Licht verteilen, sind »Energiesparlampen« eben Röhren, also Linienstrahler.

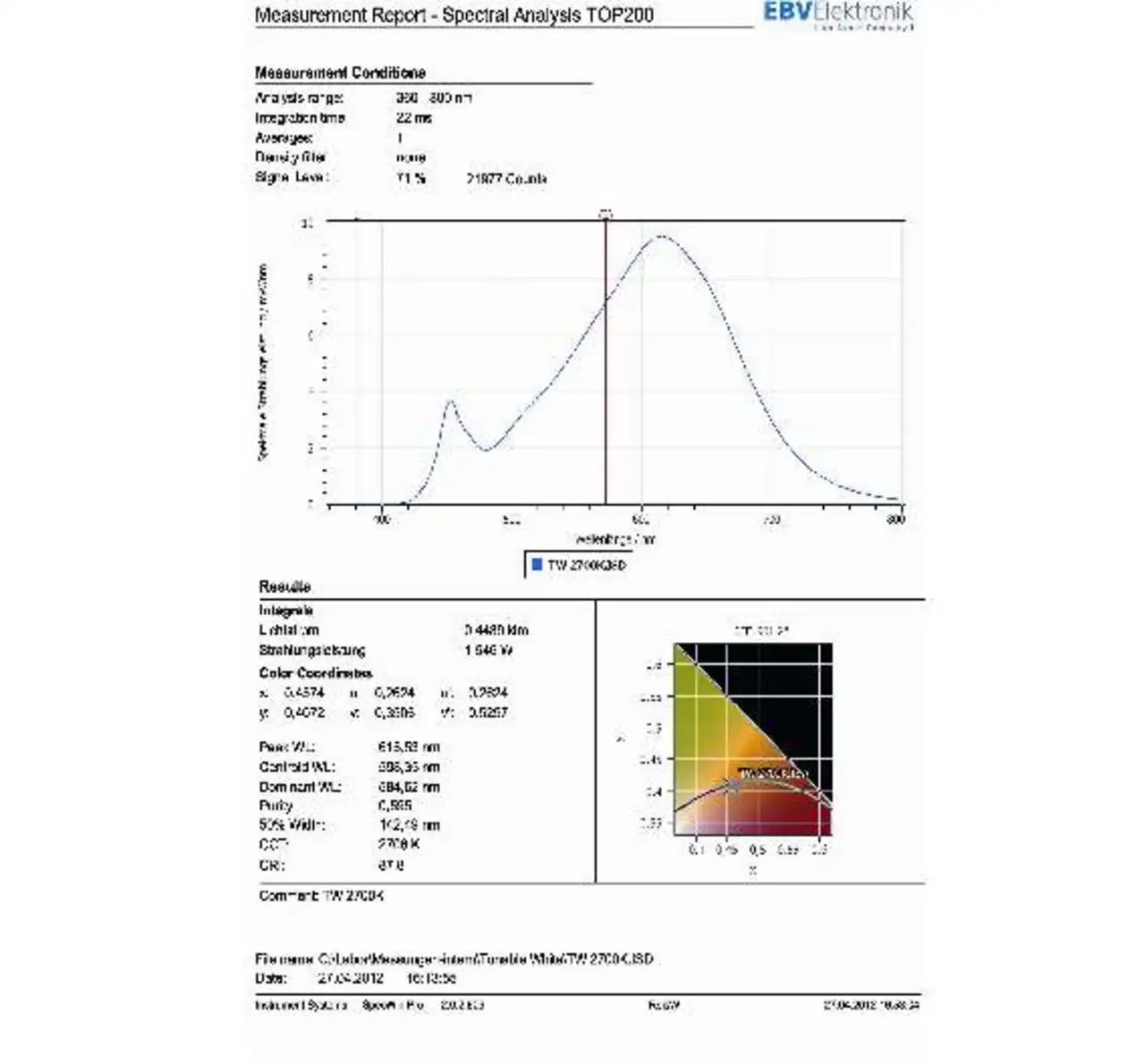

Die Anbieter biegen sie in Wendel- oder Bogenform, um der Kugelcharakteristik der Glühlampe nahezukommen. Beleuchtet eine Leuchtdiode prinzipiell maximal einen Halbraum, sind einige Entwickler von Retrofit-Lösungen kreativ: Mittels einer speziellen Glaskonstruktion erzeugen sie eine annähernd kugelförmige Abstrahlung. Doch wie realistisch ist der Kugeleindruck? Um diese Frage zu klären, eignet sich das Goniophotometer, das ebenso wie die Ulbricht-Kugel mit dem Spektralradiometer verbunden ist (Bild 4).

Das verwendete Goniophotometer »LEDGON« von Instrument Systems (der Name deutet an, dass es für die Vermessung von Leuchtdioden gedacht ist) ist als Typ C mit einer horizontalen Ausrichtung der optischen Achse (Leuchtenwender) konzipiert. In Kombination mit dem Spektralradiometer lassen sich neben den photometrischen Daten alle spektralen Parameter wie beispielsweise Farbkoordinaten, Farbtemperatur und Farbwiedergabeindex winkelabhängig bestimmen.

Das Gerät besteht aus einer optischen Bank, wobei an einem Ende zwei Drehtische für die Winkel φ (360° um die Längsachse des Prüflings) und θ (±100° senkrecht dazu) fest montiert sind. Der Drehtisch für den Winkel φ weist eine Hohlwelle auf, in die eine LED-Testfassung geschoben wird. Am anderen Ende der optischen Bank ist die Einkoppeloptik angeordnet, wobei ein Abstand von 5 cm bis 70 cm zur LED eingestellt werden kann.

Der gesamte Aufbau befindet sich in einem lichtdichten Gehäuse mit aufklappbarem Deckel. Das Goniophotometer bestimmt die winkelabhängige Abstrahlcharakteristik von LEDs und kleinen LED-Modulen. Messbar ist der gesamte Halbraum in Abstrahlrichtung der LED. Aufgrund der hohen Winkelauflösung von 0,1° ergeben sich auch für engwinklige LEDs exakte Messwerte. Interessant ist beispielsweise die Veränderung der Farbtemperatur von weißen LEDs in Abhängigkeit vom Abstrahlwinkel. Die genannte Winkelabhängigkeit ist besonders von der Art und dem Auftrag des verwendeten Phosphors vorgegeben. Da können kleine Variationen in der Schichtdicke schon für sichtbare Verschiebungen sorgen.

Auswertung am PC

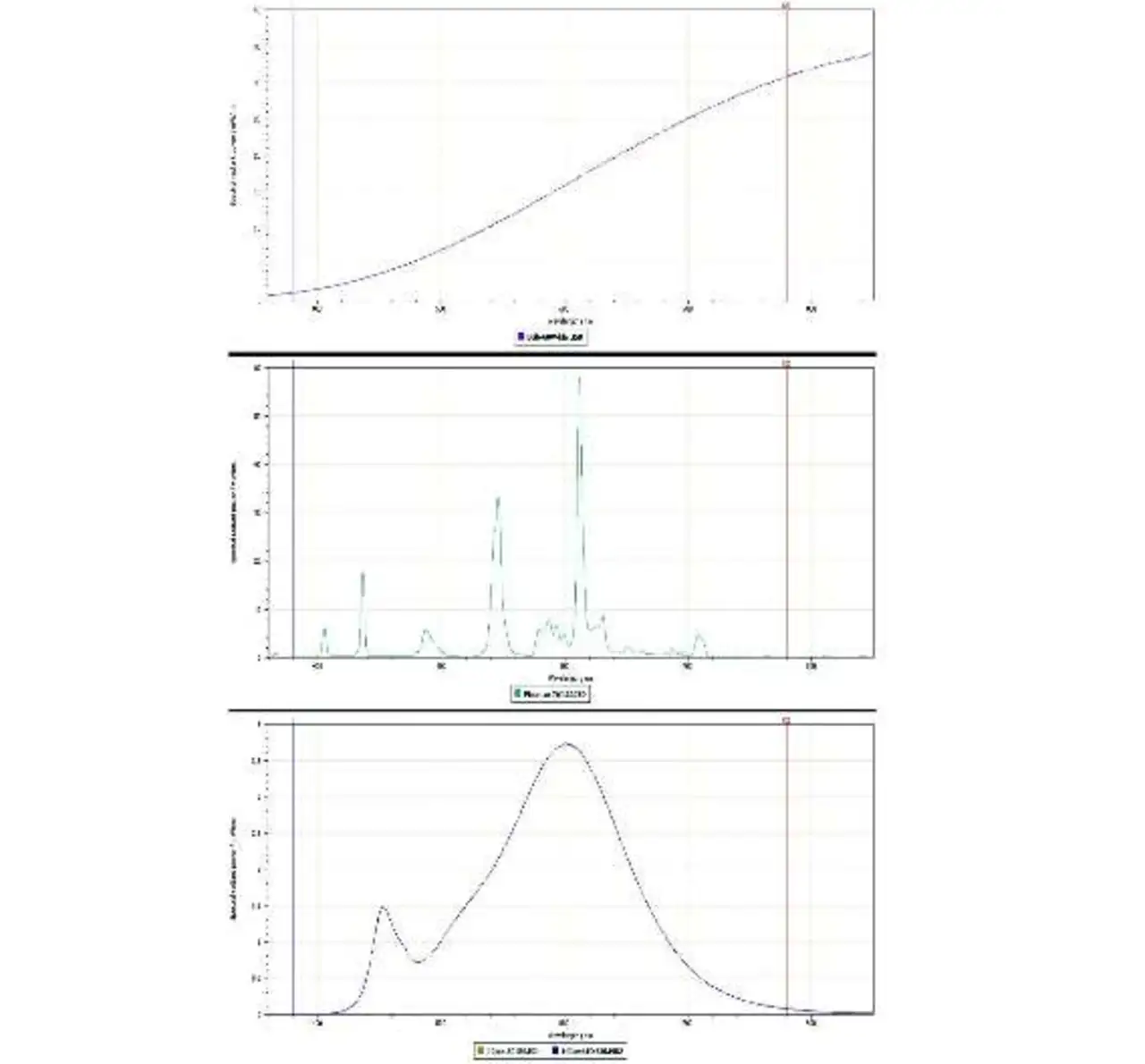

In all diesen Szenarien reicht das Spektralradiometer die Messdaten an einen PC weiter, auf dem die Laborsoftware »SpecWinPro« (Bild 5) arbeitet. Das Programm bietet für jede Anwendung separate Messfenster, in denen die kompletten applikationsspezifischen Einstellungsdialoge, Darstellungen und Auswertungen enthalten sind. Für jedes Messfenster ist ein vordefinierter Report hinterlegt, dessen Aufbau individuell angepasst werden kann.

Eine Besonderheit ist die Möglichkeit zur Aufnahme und Dokumentation von Messserien. Die interessanten Einstellungs- und Ergebnisparameter lassen sich aus einer Liste auswählen. Jede Messung wird dann in einer fortlaufenden Tabelle abgelegt, die für weitere Analysen auch nach »Excel« exportiert werden kann. Eine Pass/Fail-Funktion erlaubt die Überwachung einzelner Messbedingungen oder -ergebnisse.

Über ein Add-On lassen sich Laborstromversorgungen einbinden, wobei neben den optischen auch die elektrischen Messgrößen für die weiterführende Analyse und Dokumentation zur Verfügung stehen. Im LightLab kommt zu diesem Zweck das »Source-meter 2440 5A« von Keithley zum Einsatz. Besonders aufwändig ist das Goniometermodul der Software: Hier stehen zwei Ansteuermodi zur Verfügung.

Zum einen der Sequenzmodus, mit dem die Abstrahlcharakteristik des Prüflings in äquidistanten Winkelschritten für beide Raumachsen aufgenommen wird und die gewonnenen Parameter für spätere Auswertungen vorgehalten werden. Zum anderen der Messserienmodus, der die freie Definition von Messabläufen erlaubt, also Messungen an beliebig definierbaren Abfolgen von Winkelpositionen.

Zentrales Element der Benutzeroberfläche im Goniometermodus ist das Grafikfenster, das die Messungen visualisiert. Dazu stehen fünf verschiedene Darstellungen der Abstrahlcharakteristik zur Verfügung: Eine radiale, eine halbradiale und eine kartesische Ansicht, eine zweidimensionale sphärische Darstellung sowie eine 3-D Ansicht. Für den Bereich der Allgemeinbeleuchtung ist außerdem die Darstellung der Lichtstärkeverteilungskurve von Bedeutung. Die gewonnenen Messdaten können zur Verwendung in Simulationsprogrammen im IES- sowie EULUMDAT-Format exportiert werden.

Unvollständiges Spektrum

Die Auswertung der Messreihen für die eingangs erwähnte »Energiesparlampe« bestätigt die Skepsis gegenüber diesen Lichtquellen: Wo eine Glühlampe ein durchgängiges Spektrum aufweist, liefert die Kompaktleuchtstofflampe einzelne Peaks in verschiedenen Wellenlängenbereichen. Lediglich die Anzahl und die Lage dieser Peaks unterscheiden sich von Modell zu Modell, aber ein kontinuierliches Spektrum ist mit dieser Art Lampe nicht möglich.

Das trifft zwar auch auf Leuchtdioden zu, hier erlaubt allerdings die Zusammensetzung des Phosphors ein »Zusammenwachsen« der Peaks, sodass zumindest ein weniger löchriges Spektrum entsteht - dies bestätigt den subjektiv positiveren Eindruck, den Licht aus Leuchtdioden macht (Bild 5, Bild 6). Nun darf man angesichts der Entwicklungen bei Gallium-Arsenid-Halbleiterprozessen, der möglichen Integration von Logikschaltungen und der »ebvChips«-Initiative des Distributors darauf gespannt sein, welche Neuigkeiten in naher Zukunft die Runde machen. Auf jeden Fall baut EBV sein Know-how im Lighting-Bereich kontinuierlich aus, was sowohl seinen Kunden als auch seinen Herstellern zugutekommt.