Erster Rückprojektions-Fernseher auf LCOS-Basis

Großbild in nie gekannter Qualität

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Für HDTV- und Computerbilder

Das erste in Großserie hergestellte LCOS-Panel mit der Bezeichnung DD-720 hat 1280 x 768 Pixel, damit lassen sich HDTV-Fernsehbilder mit 1280 x 720 Pixeln (16:9) oder Computerbilder im XGA-Format mit 1024 x 768 Pixeln (4:3) darstellen. Die Flächendiagonale ist 29 mm, die einzelnen Pixel messen 20 x 20 µm2. Die Ansprechzeit ist mit maximal 0,7 ms sehr viel kürzer als bei üblichen AM-LCDs, der Kontrast erfüllt mit 850:1 höchste Ansprüche. Die „High-End“-Version DD-1080, die ab Anfang 2004 in Serie geht, bietet mit 1920 x 1080 Pixeln (also etwa 2 Mio. Pixel) eine noch höhere Auflösung; die aktive Bildfläche ist gleich groß, die Pixel sind entsprechend kleiner (13 x 13 µm2). Die Schaltung im Inneren arbeitet ausschließlich digital, erst unmittelbar vor der Ansteuerung der Pixel wandeln A/D-Umsetzer die Bits in Analogspannungen im Bereich 0...20 V um. Die Chips werden in einem ausgereiften Silizium-Standardprozess mit hoher Ausbeute gefertigt.

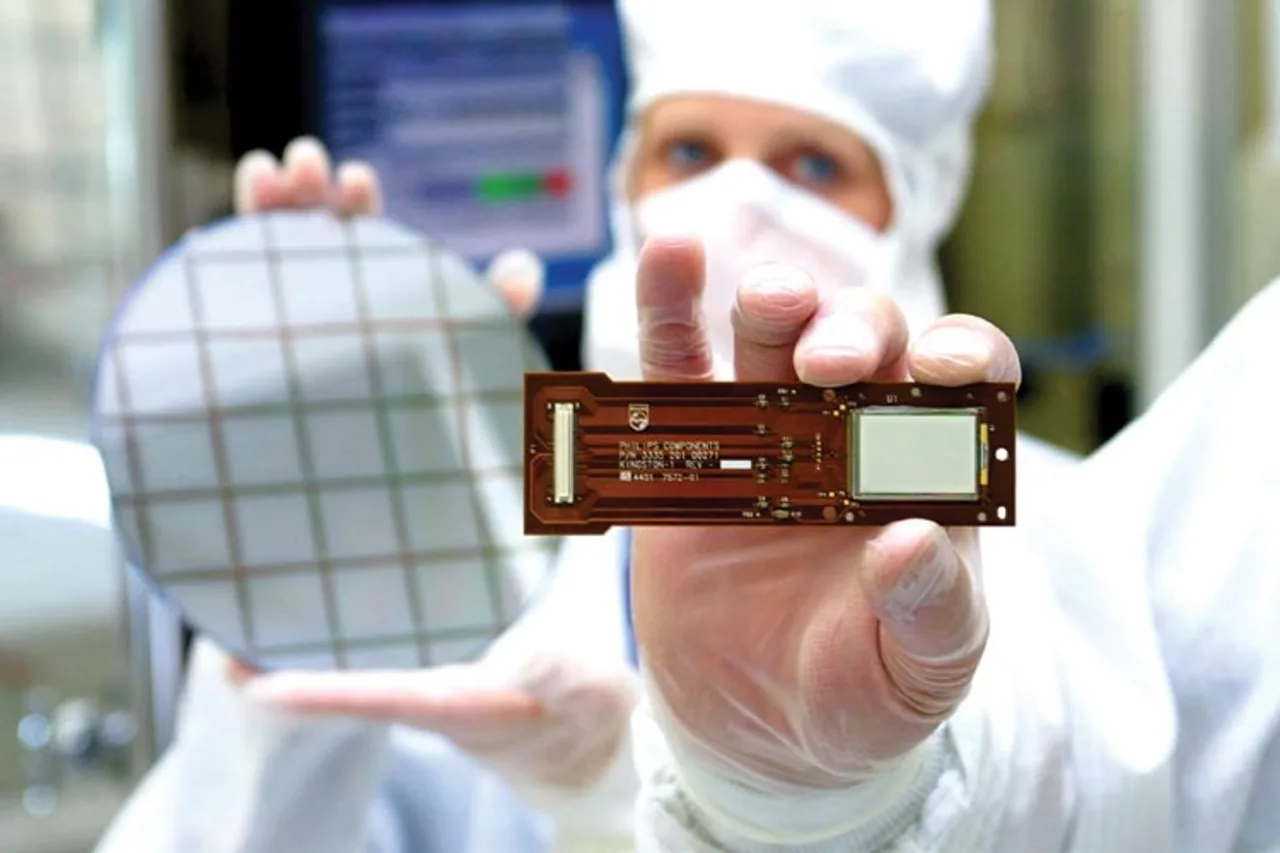

Eine spezielle Technik namens CMP (chemical-mechanical planarization) ermöglicht es, die Oberfläche des Wafers (Durchmesser 20 cm) perfekt glatt zu machen. Er wird mit einer kreisrunden Glasplatte gleicher Größe bedeckt und längs der Linien, die nachher zu den Kanten werden sollen, hermetisch dicht verklebt (mit Ausnahme der Einfüllöffnung). Spacer aus Silizium-Nitrid halten die Glasplatte auf dem richtigen Abstand; sie sind so schmal, dass sie praktisch kein Licht schlucken. Nach dem Aushärten des Klebers wird das ganze Sandwich-Gebilde geritzt und in Einzelpanels („Flaschen“) zerteilt, die dann mit dem Flüssigkristallmaterial gefüllt und verschlossen werden. Dieses Verfahren ergibt eine bessere Parallelität der beiden Platten als ein separates Aufsetzen der Gläser auf Einzelchips.

Das so erhaltene Sandwich-Gebilde wird zusammen mit der zugehörigen Ansteuerschaltung auf eine Leiterplatte gesetzt (Bild 2) und in dieser Form ausgeliefert.

Farbdarstellung sehr viel effizienter

Ein in dieser Weise aufgebautes LCOS-Display arbeitet zunächst monochrom. Um Farbbilder darstellen zu können, kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht. Denkbar wäre eine Unterteilung jedes Pixels in drei Subpixel mit Farbfiltern wie bei den üblichen Aktiv-Matrix-LCDs. Damit würde aber die Apertur pro Farbe sehr klein, und es würde ein sehr großer Teil des Lichtes der Lampe vergeudet. So findet dieses Prinzip in der Praxis keine Anwendung.

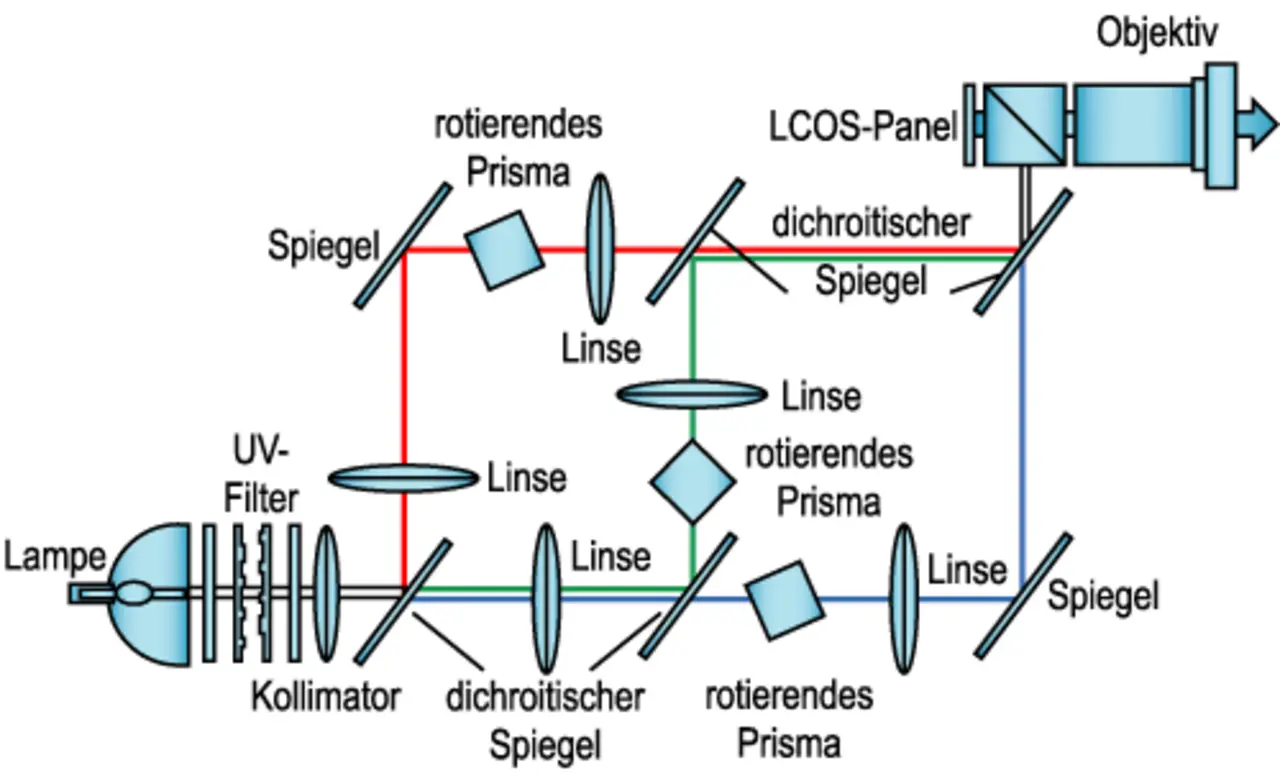

Einige LCOS-Hersteller verwenden drei einzelne Panels und spalten das Licht der Projektionslampe mittels dichroitischer (wellenlängen-selektiver) Spiegel in die Farbbereiche Rot, Grün und Blau auf. Die damit beleuchteten Panels werden mit den zugehörigen Farbinformationen angesteuert; anschließend werden die drei Farbkomponenten wieder zusammengeführt. In der Praxis können dabei Probleme auftreten: Wenn die Justierung nicht exakt stimmt, entstehen Farbränder – von den alten Röhrenprojektoren her sattsam bekannt. Wegen der drei Panels ist diese Lösung zudem teuer.

Eine Alternative dazu – von den DLP-Projektoren übernommen – ist eine sequenzielle Darstellung der Farben. Im Strahlengang rotiert ein Farbfilterrad, das nacheinander die Farben Rot, Grün und Blau durchlässt. Während jeder Phase wird die zugehörige Bildinformation in das Panel eingespeist. Hier treten keine Konvergenzprobleme auf, dafür werden aber rund zwei Drittel des Lichtes der Projektionslampe in Form von Abwärme vergeudet. Die Bildwiederholfrequenz muss hier sehr hoch sein, damit es nicht flimmert.

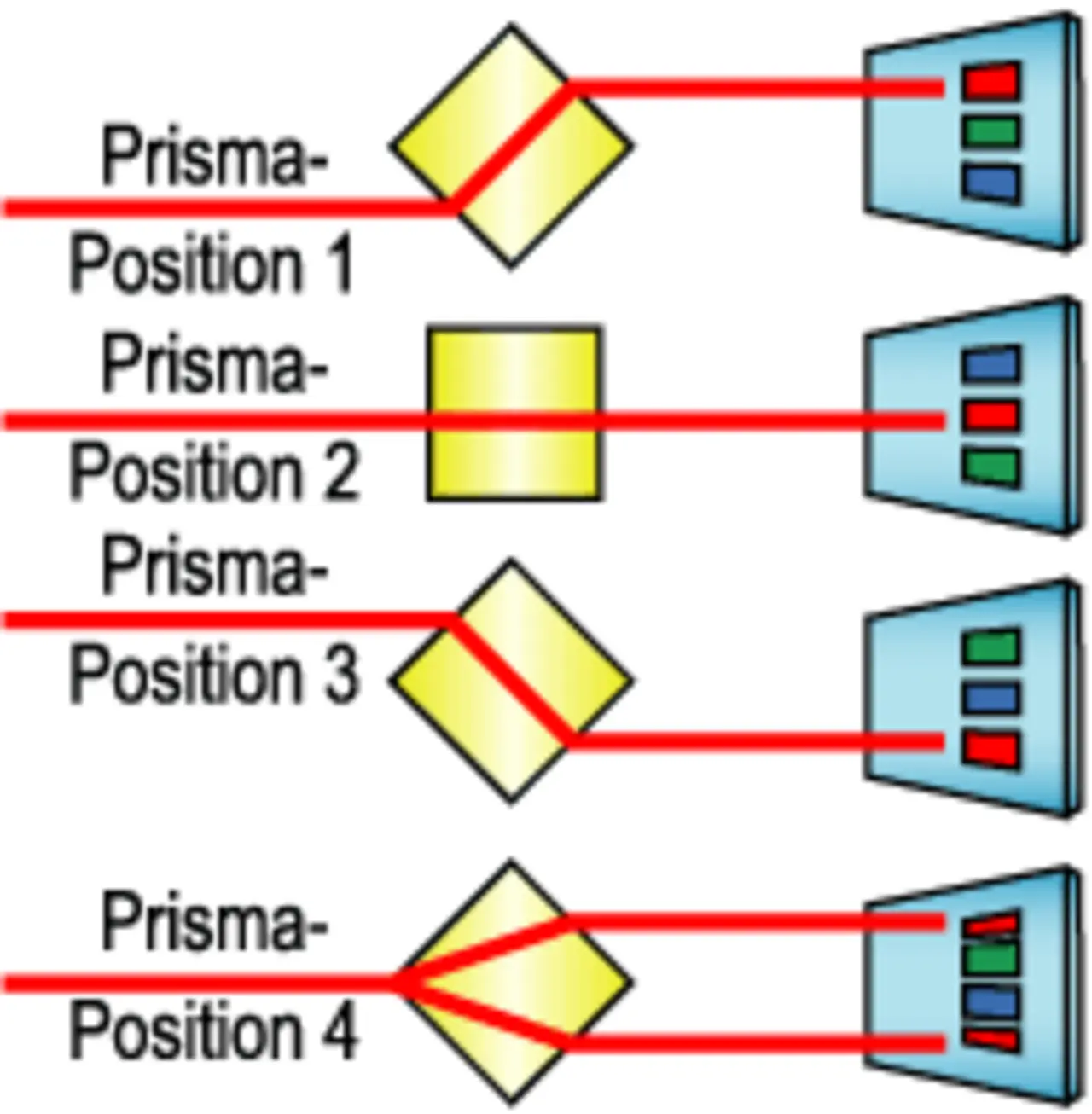

Philips hat jetzt ein bahnbrechendes neues Prinzip erfunden, das eine gleichzeitige Darstellung aller Farben ermöglicht und trotzdem mit einem einzigen Panel auskommt. Beim „Scrolling Color Mode“ wird jeweils ein horizontaler Streifen in Höhe eines Drittels der Bildhöhe mit einer der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau beleuchtet (Bild 3). In den entsprechenden Bildspeicherteil wird dabei an drei Stellen simultan die zugehörige Teilbildinformation eingegeben. Die Farbstreifen wandern sequenziell von oben nach unten über das Bild, gesteuert von synchron rotierenden Prismen im Strahlengang (Bild 4). So kommt der Projektor mit einem einzigen Panel aus und vermeidet Konvergenzprobleme; gleichzeitig wird das Licht der Lampe mit hoher Effizienz ausgenutzt.

Kostengünstiger als Plasma-Fernseher

Die „Cineos“-Fernseher waren auf der IFA in zwei Größen zu bestaunen: mit Bildfläche 98 x 55 cm2, Diagonale 112 cm (44 Zoll), Bautiefe 37 cm, und mit 122 x 69 cm2, Diagonale 140 cm (55 Zoll), Bautiefe 46 cm (Bild 5). Eine noch größere Version mit 163 cm Diagonale (64 Zoll) ist angekündigt. Solche Formate sind mit Röhren unerreichbar; mit Plasmadisplays und mit zukünftigen LCDs vielleicht, allerdings nur zu sehr hohen Preisen. Für die 55-Zoll-Version nennt Philips einen unverbindlichen Richtpreis von 5000 $, während bereits die 42-Zoll-Plasma-Fernseher 6000 bis 7000 $ kosten und in der Bildqualität unterlegen sind. Dafür sind die Rückprojektionsgeräte nicht so flach.

Die Cineos-Geräte sind zu praktisch allen Bildquellen kompatibel; sie haben übliche Antennen- und SCART-Anschlüsse, HD-Komponenten und DVi-Eingänge. Zwei Tuner ermöglichen eine Bild-in-Bild-Funktion (PIP). Im Steuerteil finden verschiedene elektronische Bildverbesserungsmethoden wie „Pixel Plus“, „Digital Natural Motion“ oder „Digital Crystal Clear“ Einsatz; schnelle Bewegungen erscheinen damit fließender, frei von unerwünschten Artefakten. Das Echo des Fachhandels ist sehr positiv.

Sechs Jahre Forschungs- und Entwicklungsarbeit stecken darin, die vielen Erfindungen sind mit zahllosen Patenten abgesichert. Einige Teilbereiche wurden vom BMBF gefördert: der Siliziumchip, das LCD und auch die Lichtquelle – eine ausgeklügelte Quecksilber-Entladungslampe mit sehr hohem Wirkungsgrad. Sie erreicht im Moment eine Lebensdauer von 6000 Stunden; Verlängerung auf 10 000 bis 20 000 Stunden ist in Arbeit.

- Großbild in nie gekannter Qualität

- Produktion im Herzen Europas

- Für HDTV- und Computerbilder