Elektronisches Papier und elektronische Tinte kommen

Displays zum Aufrollen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Oxidation und Reduktion

Die so weit genannten Technologien haben insofern eine gewisse Gemeinsamkeit, als hier makroskopische Teilchen bewegt werden. Es geht aber auch auf noch ganz anderen Wegen, nämlich mit mikroskopischen, sprich hin und her fließenden Ionen. Das Prinzip hat Ähnlichkeit mit einem Lithium-Ionen-Akku.

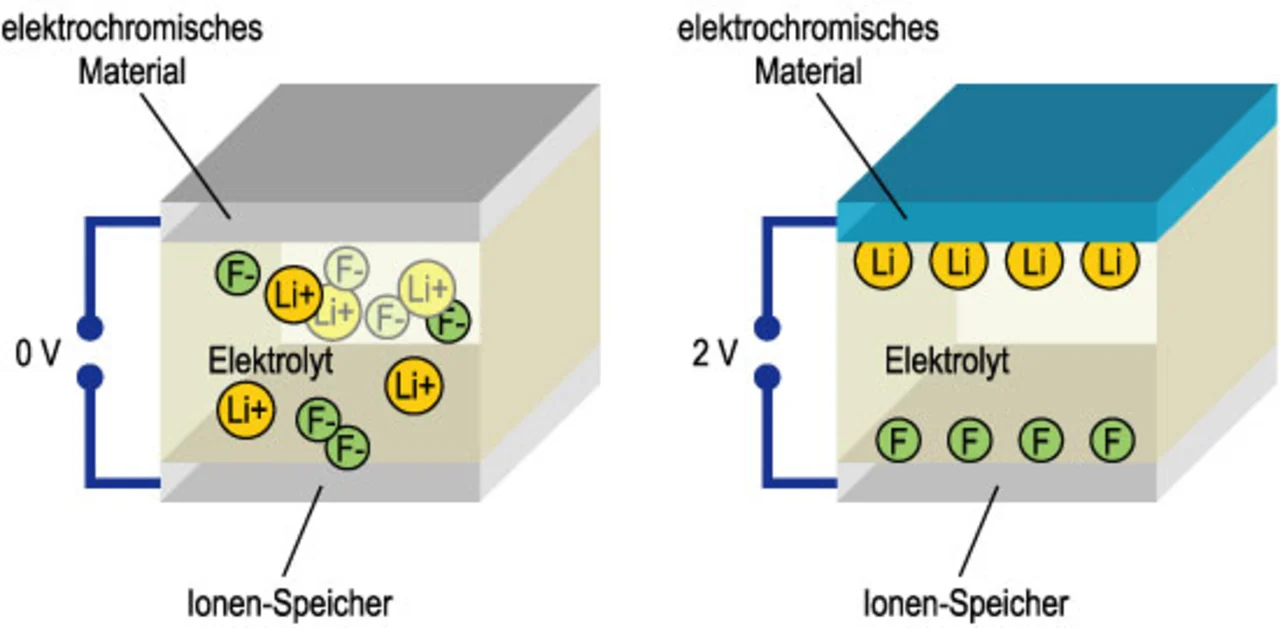

Das auf der CeBIT 2003 von Siemens gezeigte „ePYRUS“ basiert auf dem elektrochromen Effekt, der in vielen organischen Materialien auftritt. Er besteht in einer Verän-derung der Absorptions- bzw. Reflexionseigen-schaften eines Materials als Folge einer reversiblen Oxidation oder Reduktion. Das Display setzt sich im Wesentlichen aus drei Schichten zusammen (Bild 9): zunächst einem PET-Substrat (Plastikfolie), das mit einem organischen Leiter (PEDOT) beschichtet ist. Als zweite Schicht folgt ein als Folie ausgebildeter Elektrolyt, als dritte wieder eine mit dem gleichen organischen Leiter beschichtete PET-Folie. Insgesamt hat das Display eine Dicke von ca. 250 µm. Die Schicht aus PEDOT übernimmt zwei Funktionen: 1. als Zuleitung, um den Strom zu der zu verfärbenden Fläche zu leiten, 2. als elektrochromes Material.

Um tatsächlich eine Verfärbung herbeizuführen, braucht man nun noch den Elektrolyten als Medium, in dem sich positive und negative Ionen frei bewegen können. Legt man eine Spannung zwischen der oberen und der unteren leitenden Polymerschicht an, dann wandern die positiv geladenen Ionen zur negativen Elektrode und umgekehrt. An der negativen Elektrode können durch die Präsenz der positiven Ionen nun Elektronen auf das elektrochrome Material fließen, dieses wird dadurch reduziert. Als Folge erhöht sich die Absorption im roten Bereich des Lichtspektrums stark, das Material erscheint nun dunkelblau. Legt man die umgekehrte Spannung an oder schließt die beiden Elektroden kurz, dann läuft die Reaktion umgekehrt ab: Das Material entfärbt sich wieder. Die Ansprechzeit liegt im Moment noch im Sekundenbereich, man hofft aber durch geeignete Materialwahl, noch unter 100 ms zu kommen.

Elektronische Tinte

Wenn irgendwo eine bahnbrechende Erfindung gemacht wird, dann kommt auch immer sehr schnell Wettbewerb dazu auf. Konkurrierende Entwickler versuchen, das gleiche Ziel mit anderen Mitteln zu erreichen und dabei die schon bestehenden Patente geschickt zu umschiffen. So ist dann auch zum „elektronischen Papier“ eine Alternative aufgekommen – technologisch anders, aber in Erscheinungsbild und Anwendung sehr ähnlich, die „elektronische Tinte“ (electronic ink, e-ink).

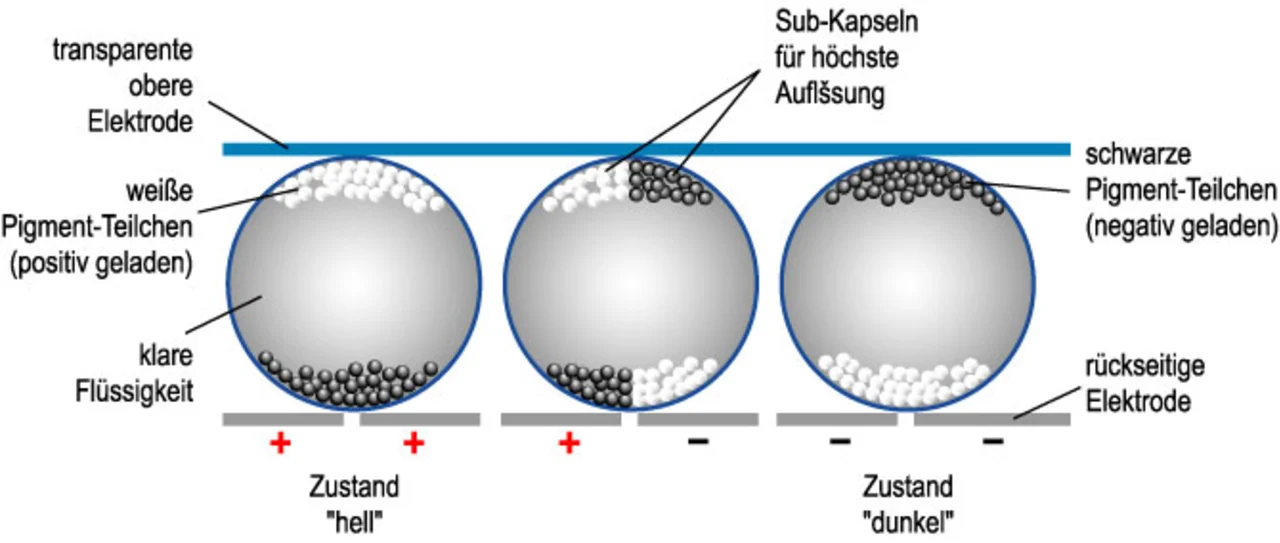

Das Grundprinzip hat 1993 der Physiker Joseph Jacobson am Massachusetts Institute of Technology (MIT) erfunden. Nachdem sich Erfolgsaussichten abzeichneten, wurde – weil die weltbekannte Forschungsstätte keine Serienproduktion im Sinn hat – dieser Bereich 1997 als eigene Firma namens E-Ink (Cambridge, Mass./USA) ausgegründet (www.e-ink.com). Kernelemente sind hier ebenfalls Kügelchen in ähnlicher Größe, jedoch hohl. In der ältesten Form sind sie mit einem schwarzen Öl gefüllt, in dem weiße, positiv geladene Titandioxid-Partikel schwimmen. Diese werden durch ein elektrisches Feld entweder an die Oberfläche gezogen, wobei diese weiß erscheint, oder von ihr weggestoßen, so dass sie schwarz aussieht. Bei der jüngeren Version, die mittlerweile bevorzugt wird, sind die Kügelchen mit einer klaren Flüssigkeit gefüllt, in der sich sowohl weiße wie schwarze Partikel befinden, die verschieden geladen sind (weiße positiv, schwarze negativ). Je nach angelegter Spannung steigen die schwarzen oder die weißen an die Oberfläche (Bild 2).

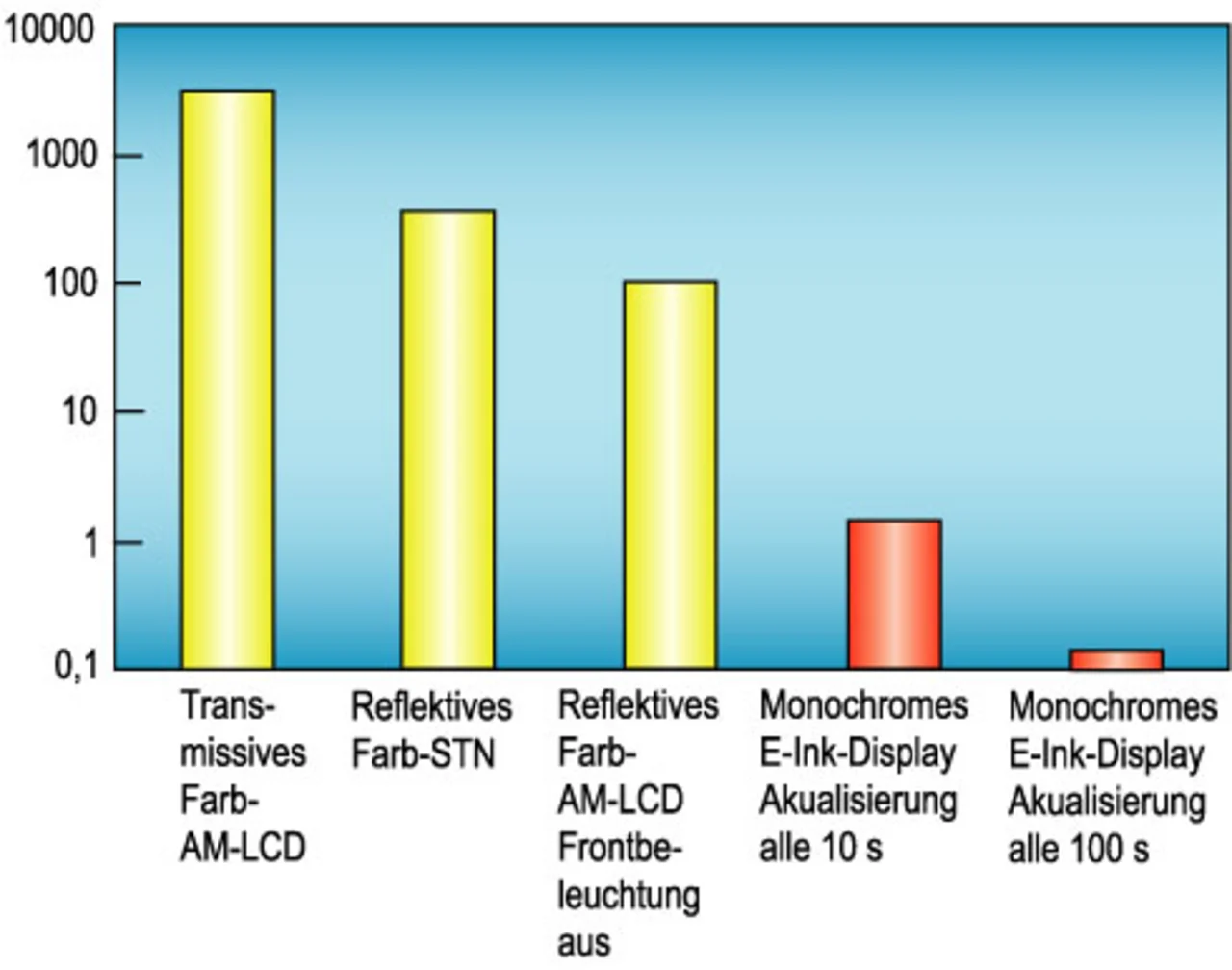

Wie beim Gyricon-Prinzip bleibt das Bild auch hier nach Abschalten des elektrischen Feldes stehen. E-Ink erreicht derzeit eine maximale Auflösung von 160 Pixel pro Zoll. Als Lebensdauer werden derzeit 10 000 Stunden genannt. Der Reflexionsgrad liegt bei 37 %, der Kontrast bei 8:1, als Betriebstemperaturbereich ist 0 bis +50 °C angegeben. Bild 3 vergleicht die Leistungsaufnahme gleich großer Displays konkurrierender Technologien.

- Displays zum Aufrollen

- Oxidation und Reduktion

- Aktiv-Matrix-Ansteuerung unumgänglich