Schaltzeiten und Betrachtungswinkel im Brennpunkt

Die Innovationsspirale dreht sich weiter

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Schritt für Schritt zum leistungsfähigen LC-Display

Ein Beispiel für die Evolution des LC-Displays im Bereich der Hinterleuchtung ist ein neues Lichtführungselement von Hitachi Chemical [10]. Auf der Oberfläche des „Lightguide“ genannten Bauteils sind unter Zuhilfenahme eines holografischen Verfahrens V-förmige Vertiefungen eingeätzt, die das Licht der Hinterleuchtung aus weißen LEDs reflektieren und definiert streuen, das Licht wird zudem in vorgegebenen Winkeln auf die interessierenden Bereiche gebündelt. Dadurch wird eine gleichförmige Ausleuchtung des LC-Panels erreicht. Ein 3,5-Zoll-QVGA-TFT-LC-Display von Hitachi – die Bezeichnung lautet „TX09D70VM1CxxQ“ – ist mit dem neuen „Lightguide“ ausgerüstet, erreicht statt der bisherigen 280 cd/m2 des Vorgängermodells D50 eine Leuchtdichte von 400 cd/m2 – bei identischer Hintergrund-Beleuchtung. Das „Lightguide“-Element reflektiert zudem von vorn einfallendes diffuses Licht; daher lässt sich das Display auch noch bei starkem Sonnenlicht ablesen. Für den Einsatz als „HMI“ (Human Machine Interface) ist das LC-Display auch mit auflaminiertem berührungsempfindlichen Sensor lieferbar.

Messeinrichtungen für die Bildschirme

In den Datenblättern der LC-Displays wird als Schaltzeit häufig die Zeitspanne angegeben, die für die Umschaltung vom „schwarzen“ auf den „weißen“ Zustand eines Pixels benötigt wird. Aufgrund dieses statischen Wertes lässt sich allerdings nicht beurteilen, ob sich der Bildschirm für die Darstellung von bewegten Bildern eignet, da die Umschaltung zwischen den verschiedenen Grauwerten häufig länger dauert; dies führt auch zu den bekannten Artefakten in schnell bewegten Szenen. Der Karlsruher LC-Display-Spezialist Autronic-Melchers [12] stellt unter dem Namen MADRAS (Motion Picture Artefact and Dynamic Response Time Analysis System) ein neues Gerät vor, mit dem sich die dynamische Bilddarstellung von LC-Displays bewerten lässt. Dazu wird eine Hochgeschwindigkeits-CMOS-Kamera eingesetzt, mit der sich Artefakte bei der Wiedergabe von bewegten Bildern untersuchen und die Umschaltzeiten zwischen Grauwerten bestimmen lassen.

Das Gerät ist in erster Linie für den Einsatz in Forschungseinrichtungen und in der Qualitätskontrolle bei Geräteherstellern gedacht; es ist aber auch interessant für Großhändler, die auf diese Weise feststellen können, ob die in Fernsehern, Wide-Screen-Notebooks oder Spielekonsolen eingesetzten LC-Displays den Ansprüchen genügen. Das Gerät erzeugt ein Testmuster mit Balken verschiedener Grautöne, die mit konstanter Geschwindigkeit über den zu testenden Bildschirm laufen. Die Messungen der CMOS-Kamera sind weitgehend automatisiert, es ist auch kein Trigger-Signal erforderlich, da das Bildverarbeitungssystem den bewegten Balken selbstständig erkennt. Ausgewertet wird das Bild über die Darstellung der Kante des Testbalkens; im Idealfall sollte sich diese auch bei schneller Bewegung des Testmusters sprunghaft ändern.

Auch das französische Unternehmen Eldim [13] hat sich der LC-Display-Messtechnik verschrieben und bietet mit dem Gerät „Imaging OPTOscope“ ein Messsystem an, mit dem sich die Dynamik der Grauwerte eines LC-Displays bestimmen lassen. Als Messwertaufnehmer wird hier eine Eletronenvervielfacher-Röhre (PMT – Photo Multiplier Tube) verwendet, wie sie auch in Restlichtverstärkern zum Einsatz kommt. Ein zusätzlich integrierter CMOS-Sensor erlaubt dem Anwender den Einblick in den Messbereich, in dem die durchschnittliche Reaktionszeit des Displays ermittelt wird. Das PMT-Signal wird von einem 16-bit-A/D-Umsetzer digitalsiert und für die weitere Verarbeitung in einem 4-Mbyte-Speicher abgelegt. Die Abtastrate beträgt 100 kHz, für spezielle Anwendungen, wie z.B. Messungen an OLEDs, sind Geräte mit Abtastraten bis 1 MHz erhältlich. Die Messvorgänge lassen sich über einen internen und zwei externe Triggereingänge synchronisieren, für die Übertragung der Daten auf externe Rechner steht eine USB-Schnittstelle zur Verfügung.

Für die Analyse der „Grau-zu-Grau-Reaktionszeitmessungen“ hat der Hersteller ein Tiefpass-Filter entwickelt, das Rauschen und Flickern auf effiziente Weise unterdrückt, insbesondere durch spezielle Bandfilter, die die charakteristischen Frequenzen des Funkelrauschens (Flicker) der PMT unterdrücken. Ein Großteil der Gerätefunktionen, etwa die Darstellung des Messsignals oder die Anwendung von Algorithmen für die Signalverarbeitung, wird per Software gesteuert.

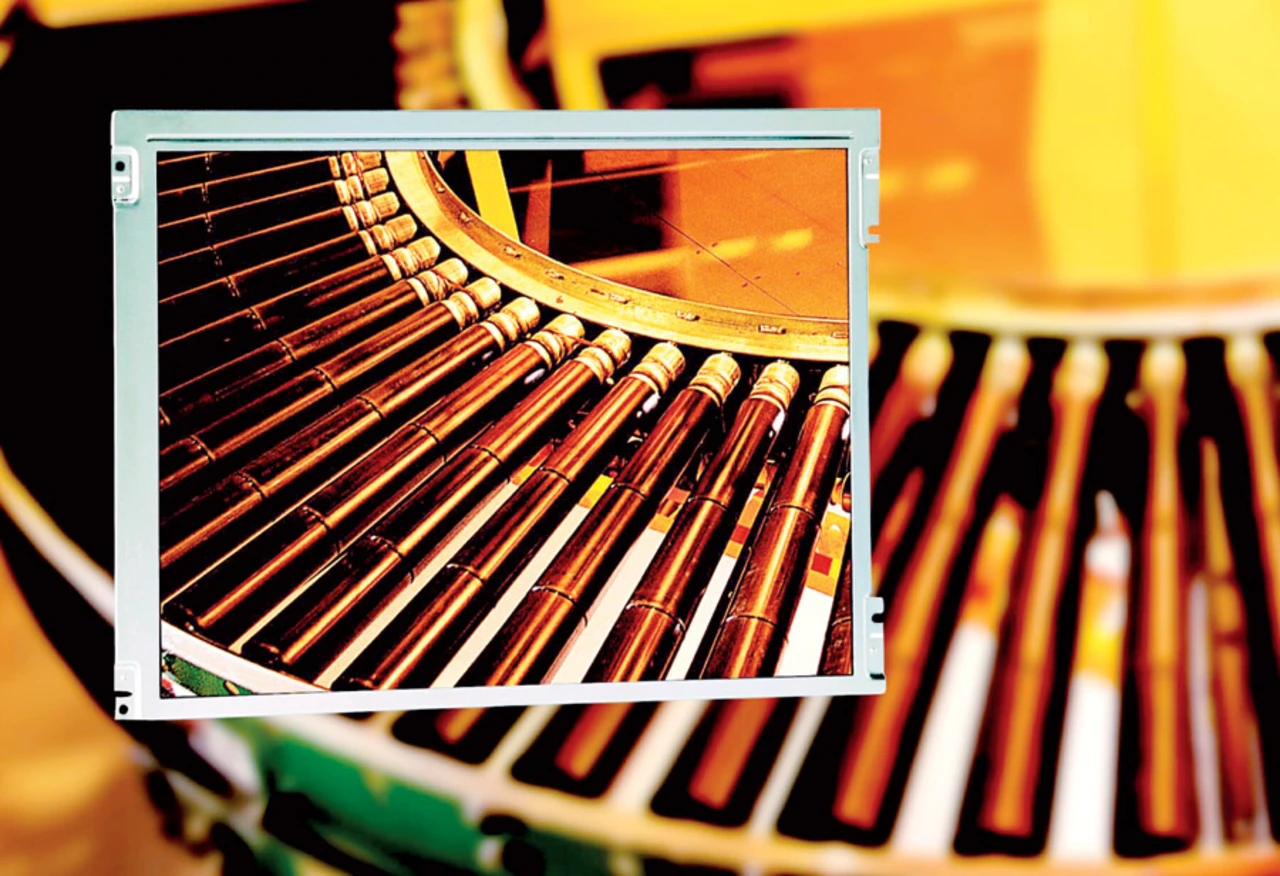

Der Einsatz von LC-Displays im industriellen Bereich selbst ist eingeschränkt durch die grundsätzlichen Schwächen dieser Anzeigeelemente. Einer davon ist der kleine Winkelbereich, innerhalb dessen der Betrachter eines herkömmlichen TN-LC-Displays die Information auf dem Bildschirm in nomineller Helligkeit und richtigem Kontrast zu Gesicht bekommt. Verlässt er den Bereich der guten Sichtbarkeit, verblassen die Farben, und schließlich kommt es zu einer Kontrast-Umkehr, bei der das Bild als Negativ erscheint. Um nun einen größeren nutzbaren Betrachtungswinkel zu erhalten, hat beispielsweise NEC [14] das UA-SF-Verfahren (Ultra Advanced Super Fine; s.a. [15]) entwickelt, mit dem der nutzbare Betrachtungswinkel auf 170 Grad gesteigert werden konnte. Sharp [16] kommt mit seinem ASW-Verfahren (Advanced Super View) auf ähnliche Werte. Diese ASW-LC-Displays weisen ein Kontrastverhältnis von 800:1 auf und erreichen Leuchtdichten bis zu 380 cd/m2. Sharp bietet nun diese ASW-LC-Displays in den Bildschirmdiagonalen 24,6 cm und 30,7 cm in Ausführungen an, die für den Einsatz in der Industrie geeignet sind (Bild 4). Die unter den Produktbezeichnungen „LQ104V1DW02“ (10,4 Zoll) und „LQ121S1LW01“ (12,1 Zoll) erhältlichen Industrie-Monitore sind nach Angabe des Herstellers langfristig verfügbar.

Standards für Flachdisplays für den industriellen Einsatz werden seit Beginn des Jahres 2002 von einer Arbeitsgruppe aus dem Kreis der großen LC-Display-Hersteller definiert, der PSWG (Panel Standardization Working Group). Diese hat bereits für 15-Zoll- und 17-Zoll-LC-Displays sowohl die Abmessungen als auch die Anforderungen an die elektrischen/elektronischen Schnittstellen festgelegt. Die Dokumente sind auf der Homepage der Display Laboratories [17] verfügbar.

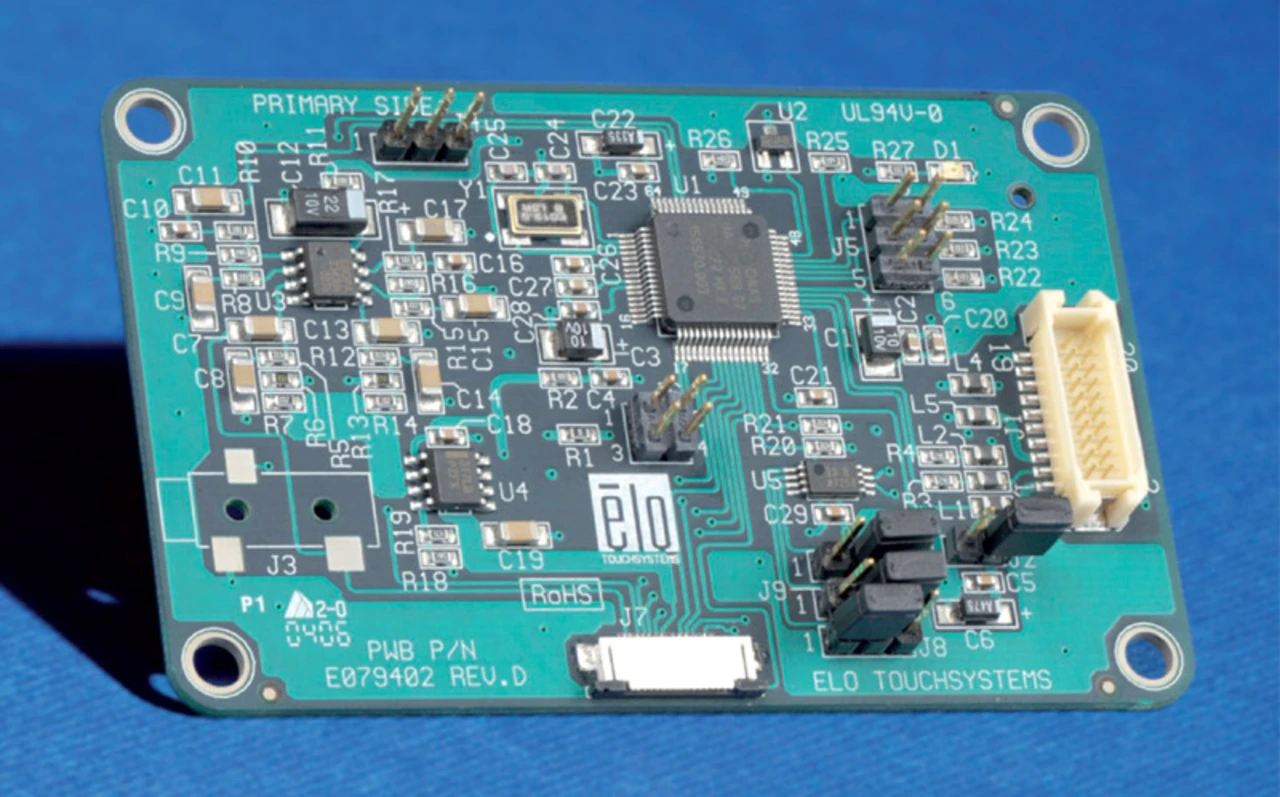

Ein berührungsempfindlicher Bildschirm lässt sich durch zwei verschiedene Verfahren realisieren: analog resistiv und Oberflächen-Wellen (SAW). Die neueste Entwicklung zeigte ELO TouchSystems [18] auf dem diesjährigen internationalen Symposium der Society for Information Display (SID, [19]) in San Francisco: eine akustische Impulserkennung. Das Verfahren wird unter dem Namen APR (Acoustic Pulse Recognition) vermarktet. Dabei wird das Schutzglas eines Displays auf der Rückseite mit vier piezoelektrischen Sensoren versehen. Die Berührung der Glasoberfläche mit dem Finger oder einem Stift erzeugt eine akustische Oberflächenwelle, die von den vier Sensoren aufgenommen wird. Deren Signale werden digitalisiert und von einem speziellen Programm mit „Profilen“ verglichen, die in einer Liste abgelegt sind. Das Verfahren ist wesentlich günstiger als die aufwendige Signalverarbeitung anderer akustischer Erkennungsverfahren. Zudem kann hier eine Fehlinterpretation akustischer Signale aus der Umgebung sicher ausgeschlossen werden (Bild 5).

Ebenfalls auf der SID zeigte Samsung ein 3,5-Zoll-QVGA-LC-Display (8,9 mm Bildschirmdiagonale, Auflösung 320 x 240 Pixel) mit resistivem Touch-Screen, bei dem die Ansteuer- und Auswerte-Elektronik nicht mehr auf einer zusätzlichen Platine untergebracht werden muss. Stattdessen werden die Schaltungen in der gleichen Technologie wie die der Ansteuerung der LC-Zellen als Dünnschicht-Transistoren (TFT) ausgeführt. Die neuen Hybrid-Displays – Anzeige- und Touch-Elektronik auf dem Glassubstrat realisiert – eignen sich für den Einsatz in PDAs (Personal Digital Assistants) und so genannten Smart Phones.

- Die Innovationsspirale dreht sich weiter

- Schritt für Schritt zum leistungsfähigen LC-Display

- Einsatzort Automobil