Grundlagenwissen

Bilderzeugung mit modernen TFT-Displays

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Displaycontroller und Farberzeugung

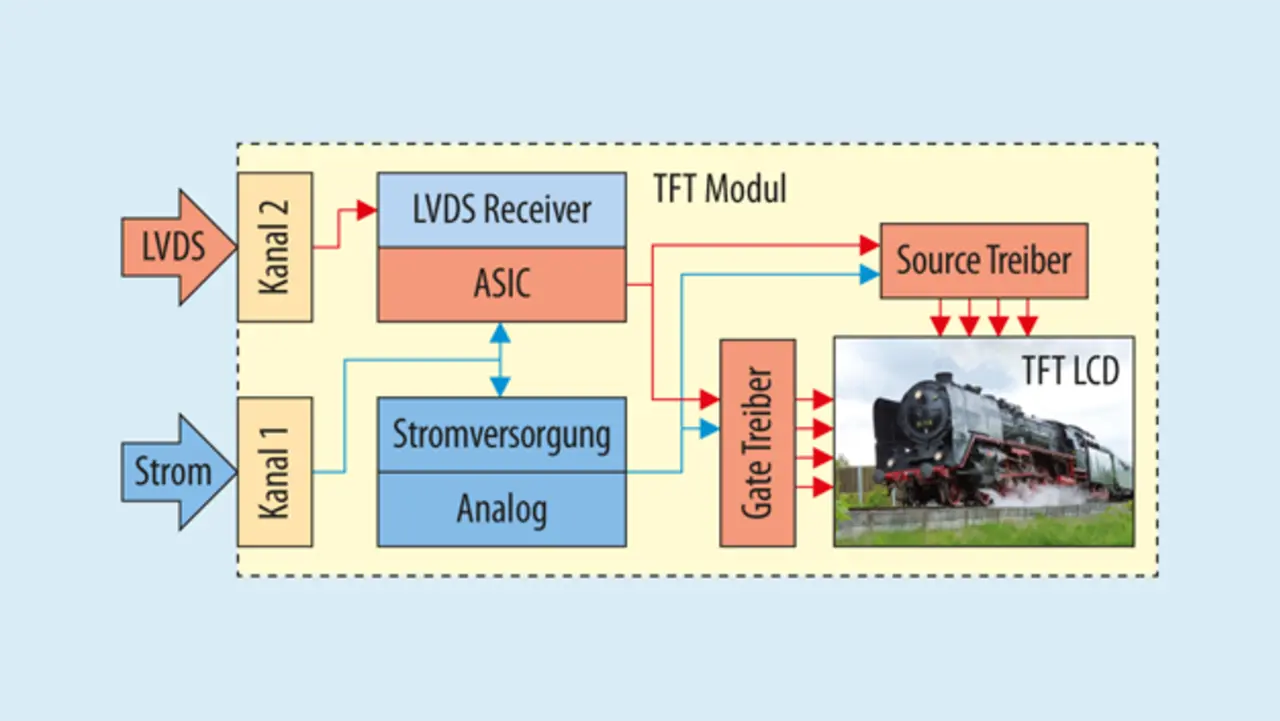

Auf der Controllerleiterplatte befindet sich der Displaycontroller mit entsprechender Peripherie. Der Displaycontroller stellt zeilenweise die RGB-Daten zur Verfügung und schickt sie zum Display. Heute hat ein Modul in der Regel eine LVDS-Schnittstelle nach außen, um größere Datenmengen störungsfrei zu übertragen. Das setzt einen Controller voraus, der die differenziellen LVDS-Signale in RGB umsetzen kann und den LVDS-Receiver bereits an Bord hat (Bild 3). Zusätzlich werden die Synchronsignale horizontal und vertikal generiert.

Auf der Platine befindet sich unter anderem ein Spannungswandler, der aus 3,3 Volt oder 5 Volt Eingangsspannung die Gate- und Source-Spannungen generiert. Die Source-Spannung wird dann in einer Widerstandskaskade wieder auf die Teilerspannungen heruntergebrochen, um die Graustufen anzusteuern. Hier kann zum Beispiel die Gammakorrektur diskret eingestellt werden und ggf. auch definierte Weißpunkte.

Das Grundfarbspektrum hängt von den Farbfiltern und Backlight-LEDs ab. Das Rot zum Beispiel ist bei voller Ansteuerung so, wie es der Farbfilter in Kombination mit den LEDs erzeugt. Um einen Rotstich zu kompensieren, ist es so per Software möglich, die Leuchtkraft der roten Pixel gezielt zu reduzieren.

Bei den meisten Industriedisplays von Kyocera ist auch die Konstantstromregelung für die Backlight-LEDs im Displaycontroller integriert. Über sie lässt sich mittels PWM eine Dimmung der Beleuchtung einstellen. Manche Anwender verzichten jedoch darauf, weil sie ihre Beleuchtung selbst und mit anderen Dimmraten betreiben wollen. Für solche Anwendungen gibt es

Modelle ohne integrierten Backlight-Converter.

Auch an dieser Stelle ist gutes EMV-Design vonnöten, da die Regler und Spannungswandler deutliche Spannungs- und Stromspitzen erzeugen können. Mehrschichtige Leiterplatten mit großen Masseflächen sind kein Luxus, sondern unbedingte Notwendigkeit. Die Leiterplatte ist meist mit Masseanbindung im Metallgehäuse integriert, um eine Abschirmung zu gewährleisten. Dies sollte bei Gerätekombinationen mit getrennter Stromversorgung beachtet werden, sonst kann es zu ungewollten Kurzschlüssen durch Potenzialdifferenzen kommen. Wenn das Gerätegehäuse, verbunden mit dem Displayrahmen, auf dem einen Massepotenzial liegt und die Datenleitung auf einem anderen (z. B. weil sie von einem zweiten Gerät kommt), fließt der Ausgleichstrom ungewollt über die Displayleiterplatte.

Am anderen Ende der Platine befindet sich meist ein Nullkraftstecker für ein 20-poliges Flachbandkabel, über das die LVDS-Signale empfangen werden, oder ein 36-poliges Flachbandkabel für RGB-Daten. Im komfortablen Fall versorgt dieser Stecker auch die LEDs. Bei manchen Displays wird das Backlight über einen zweiten Stecker angeschlossen. Damit endet meist der Lieferumfang bei einem Standard-Displaymodul.

Wird der Signalweg weiterverfolgt, gelangt man von der LVDS-Schnittstelle zum Interface. Dieses kann sich auf der Geräteplatine befinden. Das ist meist die beste Lösung bezüglich EMV, Montage und Kosten. Dann ist alles als eine Einheit im geschlossenen Gehäuse verbaut und alle empfindlichen Signalwege sind durch das Gehäuse abgeschirmt. Wichtig ist in diesem Fall, die richtige Wärmeabfuhr zu bedenken. Luftkonvektion sollte vorgesehen sein, da Displaybeleuchtungen bei voller Helligkeit sehr viel Wärme erzeugen.

Oft ist es so, dass es eine zentrale Steuereinheit gibt, meist ein PC oder Einplatinenrechner, die unterschiedliche Displays je nach Systemkonfiguration ansteuern soll. In diesem Fall steht jedoch nicht immer ein LVDS-Signal zur Verfügung, sondern eine Schnittstelle im Format HDMI oder Displayport. Diese liefert Bilddaten, die nicht unbedingt der Auflösung des Displays entsprechen. Für diesen Fall sind Distributionspartner gefragt. Anstatt nur Einzelteile zu verkaufen, bieten sie komplette Lösungen mit Interface-Platine, Kabelsätzen und Netzteilen an. Damit kann ein Display als Monitor direkt betrieben werden.

- Bilderzeugung mit modernen TFT-Displays

- Displaycontroller und Farberzeugung

- Die Interface-Platine