Störquellen in drahtlosen integrierten Systemen aufspüren

Mixed-Domain-Oszilloskope im praktischen Einsatz

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Zeitkorrelierte Messungen

Der besondere Vorteil eines MDO zur Ermittlung von Störquellen besteht in seiner Fähigkeit, zeitkorrelierte Messungen über den Zeit- und den Frequenzbereich hinweg durchzuführen. Zeitkorreliert bedeutet, dass das MDO z.B. die Zeit zwischen einem Kontrollsignal und dem Beginn einer Funkübertragung ermitteln kann. So lässt sich etwa ein Netzteilspannungsabfall während einer Veränderung des Gerätezustands analysieren und die Auswirkung auf das HF-Signal zeitlich korreliert darstellen.

Zeitbereichs- und Frequenzbereichssignale

»Zeitbereichssignale werden am besten als Amplitude über die Zeit angezeigt«, erklärt McCarthy. »Damit lassen sich Fragen beantworten wie ‚Wie hoch ist die Restwelligkeit des Netzteils?’, ‚Reicht die Konfigurationszeit zur korrekten Ausgabe des digitalen Signals?’, ‚Ist mein HF-Signal ausreichend schnell aktiviert?’ oder ‚Welche Informationen werden derzeit über diesen leitungsgebundenen Bus gesendet?’.« Zeitbereichssignale wurden bislang mit normalen Oszilloskopen gemessen. Sie sind nicht auf analoge Eingänge beschränkt; die zusätzliche Anzeige der HF-Amplitude, Frequenz und Phase vs. Zeit ermöglicht die Untersuchung einfacher Modulationen sowie der Aktivierung und des Einschwingverhaltens von HF-Signalen. »Frequenzbereichssignale hingegen sind Signale, die am besten als Amplitude versus Frequenz angezeigt werden«, fährt der Experte fort. »Bislang wurden sie häufig mit einem separaten Spektrumanalysator gemessen. Mit einer solchen Anzeige lassen sich z.B. diese Fragen beantworten: ‚Ist das übertragene HF-Signal innerhalb des zugeordneten Spektrums?’, ‚Verursacht eine Oberwellenverzerrung des Signals Probleme auf meinem Gerät?’ oder ‚Befinden sich schon Signale in dem gewünschten Frequenzband?’«

Beispiel: Drahtlose integrierte Systeme mit einem Schaltnetzteil

Anhand einiger praktischer Applikationen werden die Vorteile der MDO4000-Serie deutlich. Im folgenden Beispiel verwendet das untersuchte Gerät einen flexiblen IC mit integriertem Funkmodul. Das Modul umfasst den Microchip-MRF89XA mit Filterung und Antennenanpassung. Zu Demozwecken wird das Modul auf einer Microchip-Experimentierplatine installiert und ein PC zum Programmieren der Konfiguration des Funkgeräts verwendet.

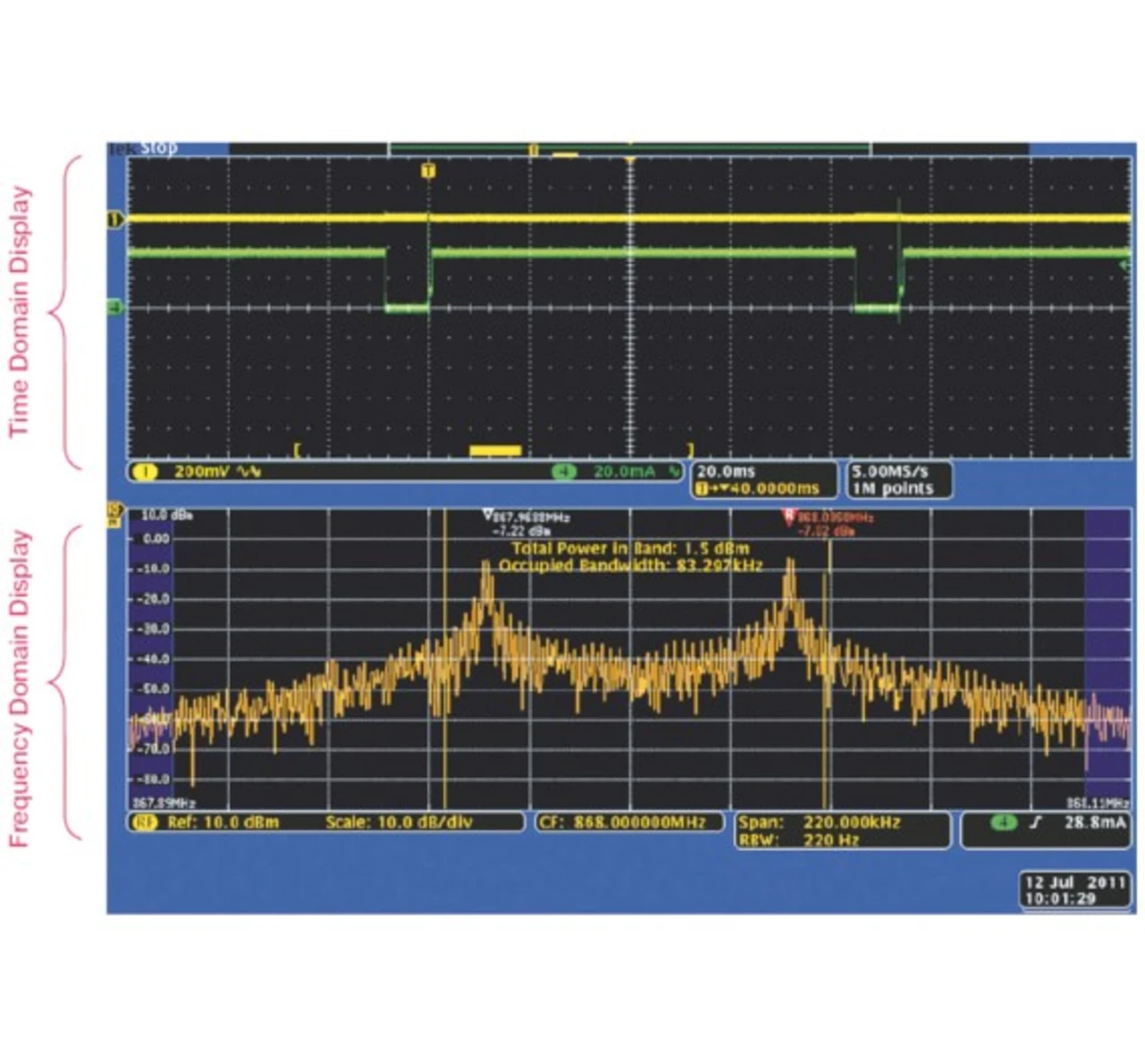

Um ungewünschte Signalverzerrungen auf das Funksignal - betrieben mit einem Schaltnetzteil - zu zeigen, wird ein integrierter Boost-Konverter-Schaltkreis verwendet, der auf einer MCP1640EV-Platine installiert ist. Der Wandler schaltet mit 500 kHz, was für Spannungsregulatoren üblich ist. Er kann die vom Funkmodul benötigte 3,3-Volt-Ausgangsspannung mit einer Eingangsspannung von nur 0,8 Volt bereitstellen, d.h. dass das Funkgerät über eine einzige Zelle betrieben werden kann. Zur Referenz werden Messungen des Funkspektrums bei 868 MHz mit einer Datenrate von 2 KB/s und einer FSK-Modulation durchgeführt. Bild 1 zeigt das Referenzspektrum mit den zeitkorrelierten Zeit- und Frequenzbereichsansichten des MDO (unten: Frequenzbereichsansicht des HF-Signals, oben: herkömmliche Oszilloskopansicht des Zeitbereichs). Das in der Frequenzbereichsansicht gezeigte Spektrum basiert auf dem Zeitbereich, der von dem orangefarbenen Balken in der Zeitbereichsansicht – »Spektrumzeit« genannt – markiert wird.

Jobangebote+ passend zum Thema

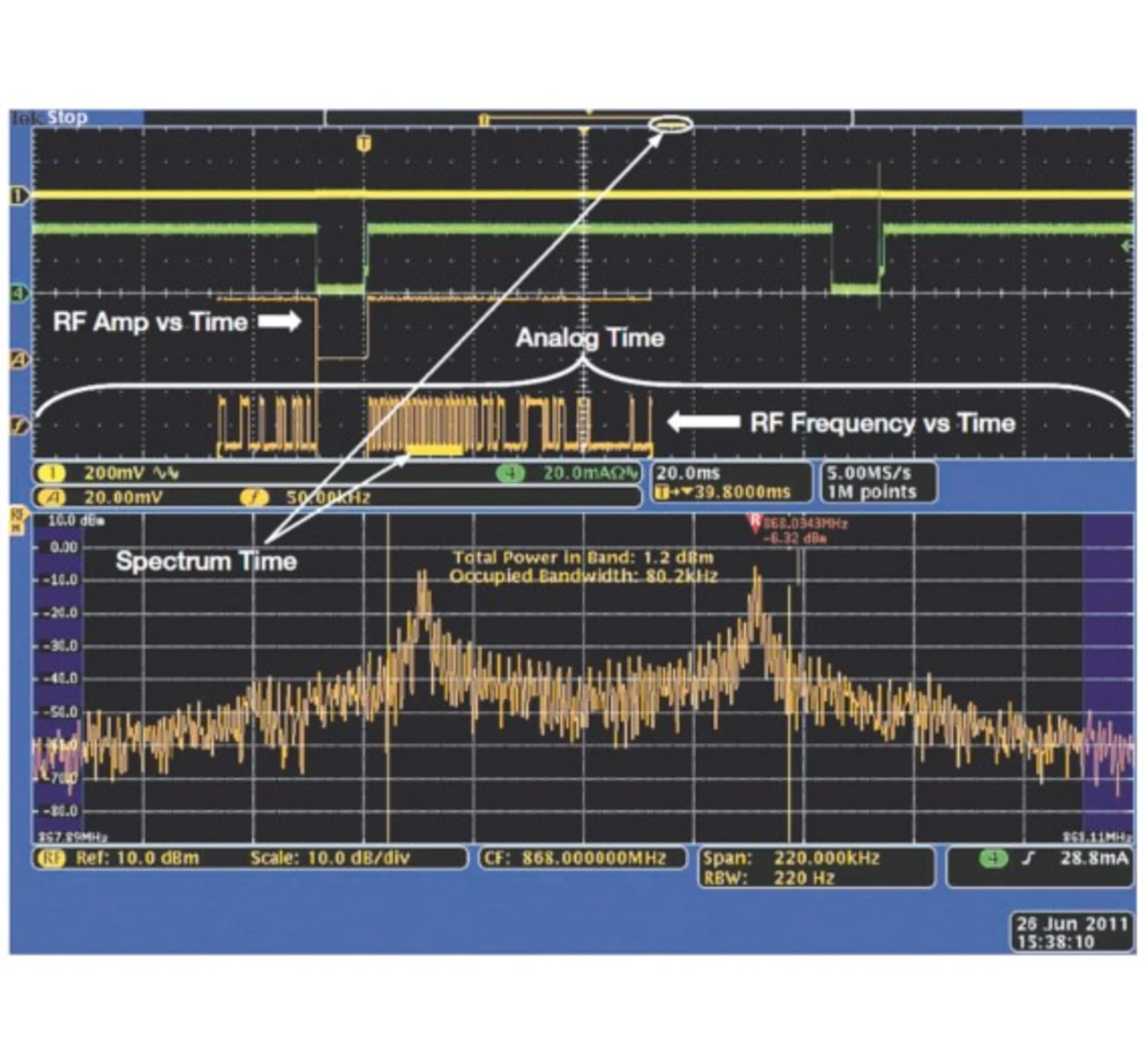

Das MDO ermöglicht separate zeitkorrelierte Erfassungen aller Eingänge (digital, analog und HF), jeder Eingang mit separatem Speicher. Abhängig von der horizontalen Erfassung der Zeitbereichsanzeige aktiviert das im Speicher erfasste HF-Signal die Spektrumzeit. Diese lässt sich mit dem MDO4000 durch die Erfassung bewegen, um die Entwicklung des HF-Spektrums im Zeitverlauf zu beobachten. In Bild 2 ist die Spektrumzeit so platziert, um das Spektrum während der Übertragung der Präambel darzustellen. Die Spektrumzeit ist die Zeitspanne, die zur Unterstützung der gewünschten Auflösungsbandbreite der Spektrumanzeige nötig ist. Dabei verlangt eine schmalere Auflösebandbreite eine längere Spektrumzeit. Ein ähnliches Verhalten ist von klassischen Spektrumanalysatoren bekannt, die für eine schmalere Auflösebandbreite eine längere Sweep- oder Wobbelzeit benötigen.

Um die paketbasierte Funkübertragung des Moduls anzuzeigen, wurde die HF-über-Zeit-Kurve hinzugefügt. Die orange Kurve »A« zeigt die unmittelbare HF-Amplitude über die Zeit, die orange Kurve »f« die momentane HF-Frequenz über die Zeit in Relation zur Mittenfrequenz der Anzeige. Die grüne Kurve (Kanal 4) zeigt die Stromzufuhr in das Modul an. Man sieht, dass der Strom während der Übertragung zwischen fast 0 mA den Paketen und ca. 40 mA bei aktivem Ausgangssignal variiert. Die gelbe Kurve (Kanal 1) zeigt den Wechselspannungs-Ripple an der Versorgungsspannung des Moduls. Während der Übertragung der Sendepakete gibt es nur einen minimalen Spannungsabfall.

- Mixed-Domain-Oszilloskope im praktischen Einsatz

- Zeitkorrelierte Messungen

- Beispiel Boost-Schaltnetzteil