Antennen für IoT und M2M

LPWAN-Antennen in der Praxis

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Messung mit vertikal montierter LPWAN-Antenne

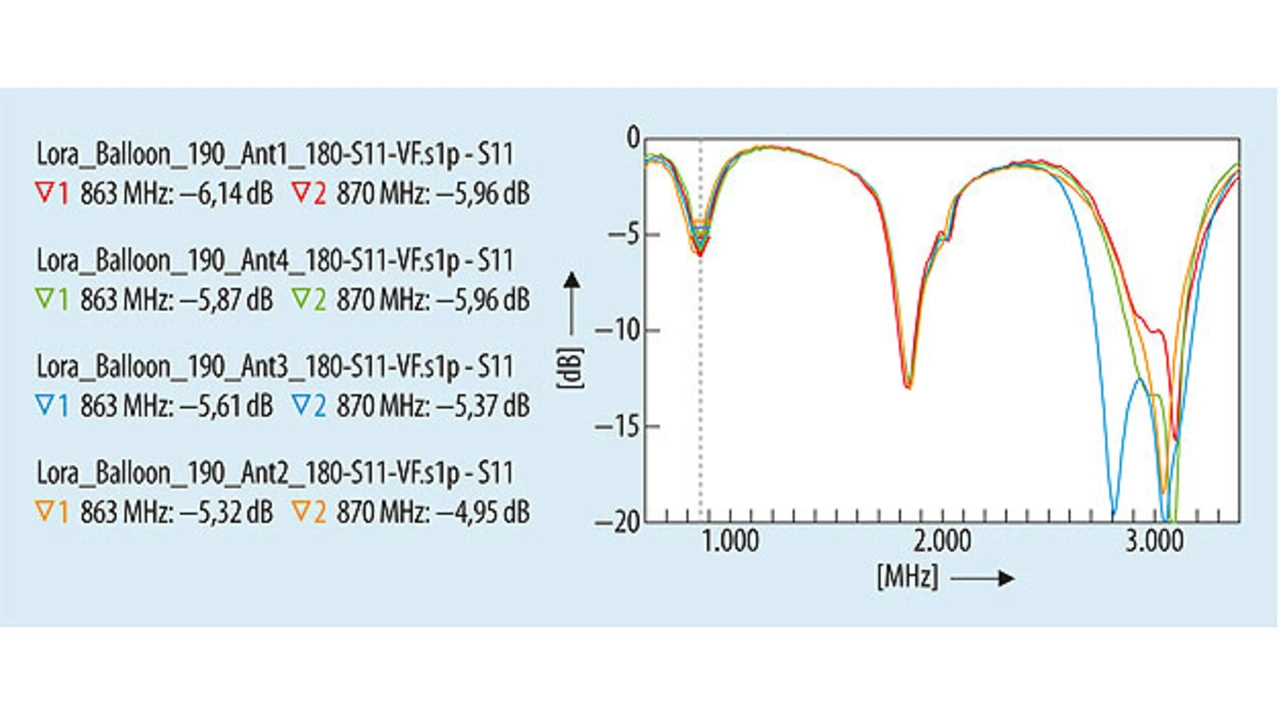

Bei der ersten Messung werden die vier Antennen im Frequenzbereich von 600 MHz bis 4 GHz vermessen (Bild 6). Der Bereich oberhalb von 3.400 MHz wurde mit der Software zur Visualisierung (Atyune) beschnitten. Alle Messwerte, gemessen wurde in 100-kHz-Schritten, wurden in einer Datei gespeichert, um die Messdaten für spätere Analysen zu archivieren.

Jobangebote+ passend zum Thema

Parallel zur Messung wurden die Messergebisse im S1P-Dateiformat exportiert. Die vier S1P-Dateien der ersten Messreihe wurden anschließend in die Software Atyune importiert und angezeigt (Bild 6). Auf den ersten Blick lässt sich erkennen, dass eine Streuung vorhanden ist.

Des Weiteren zeigt die Antenne eine mehrfache Resonanz und das Messdiagramm ähnelt einer Dual-Band-Antenne für GSM. Für den Einsatz als GSM-Dual-Band-Antenne würde allerdings die Bandbreite bei 900 MHz nicht ausreichen. Die gemessene Antenne soll, entsprechend den Herstellerangaben, eine schmalbandige Antenne für den SRD-Bereich 868 MHz sein.

Genauerer Blick auf das Messergebnis

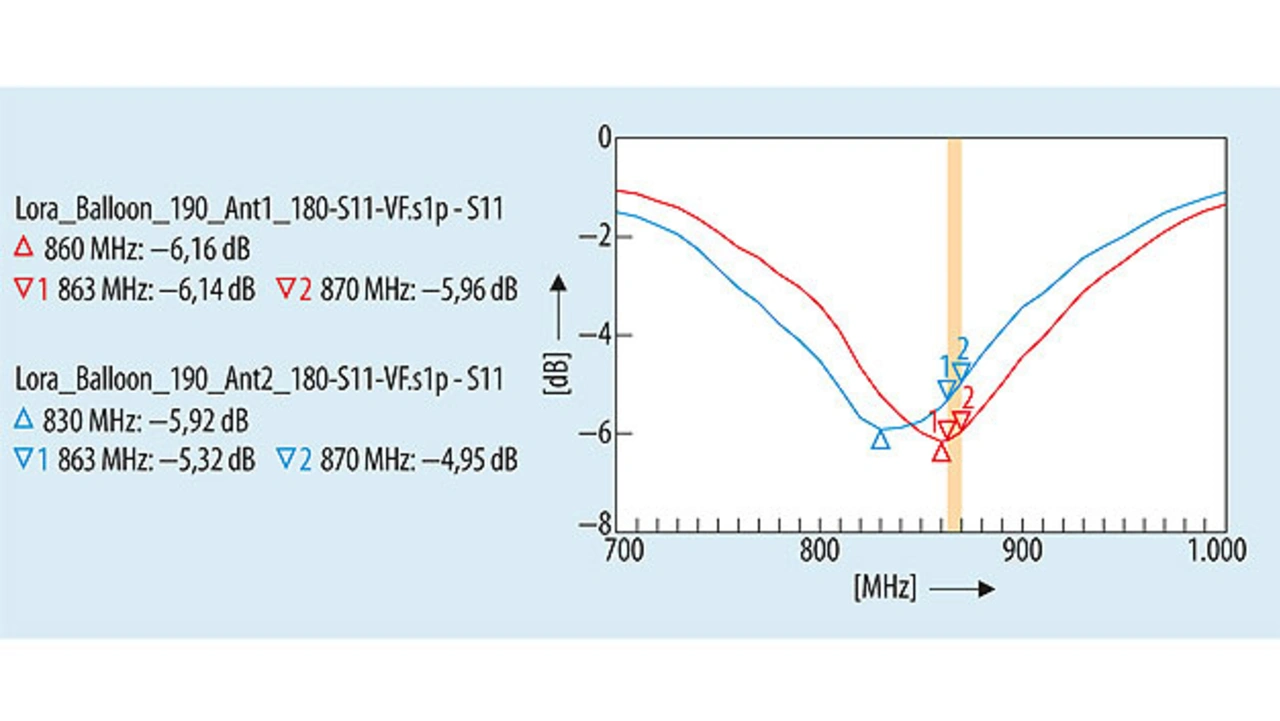

Da in 100-kHz-Schritten gemessen wurde, ist es möglich den Bereich um 868 MHz genauer zu betrachten. In Bild 7 wurde der Frequenzbereich von 700 MHz bis 1 GHz in der Software ausgewählt und gespreizt dargestellt. Zur besseren Übersichtlichkeit werden in Bild 7 nur die Messergebnisse der Antennen 1 und 2 angezeigt.

Zwei Fehler zeigen sich deutlich: Weder Antenne 1 noch Antenne 2 weisen eine Rückflussdämpfung von –17 dB auf. Beide sind im interessierenden Frequenzbereich (farblich markiert) mindestens 11 dB vom Datenblattwert entfernt. Hinzu kommt, dass beide Antennen ihren Spitzenwert nicht im markierten Bereich von 863 MHz bis 870 MHz haben.

Des Weiteren zeigen die beiden Marker auf den Spitzenwerten der Rückflussdämpfung bei 830 MHz und 860 MHz ein Delta von 30 MHz in der Mittenfrequenz.

Für breitbandige GSM-Antennen zum Beispiel wird eine Rückflussdämpfung von besser als –6 dB gefordert und schmalbandige GSM-Antennen sollen mindestens eine Rückflussdämpfung von –10 dB haben. Laut dem Herstellerdatenblatt der gemessenen Antennen soll ihre Rückflussdämpfung an den Bandecken besser als –17 dB sein.

Antenne 1 (Bild 7) erreicht aber in der Spitze nicht einmal die minimal geforderten –6 dB Rückflussdämpfung. Sie sollte laut Herstellerdatenblatt in der Spitze –19,6 dB erreichen.

Bewertung der Messergebnisse

Die getesteten Antennen weichen extrem vom Datenblatt ab. Die Antennen sind nicht schmalbandig resonant im Bereich 868 MHz und weisen große Toleranzen bei der Mittenfrequenz auf.

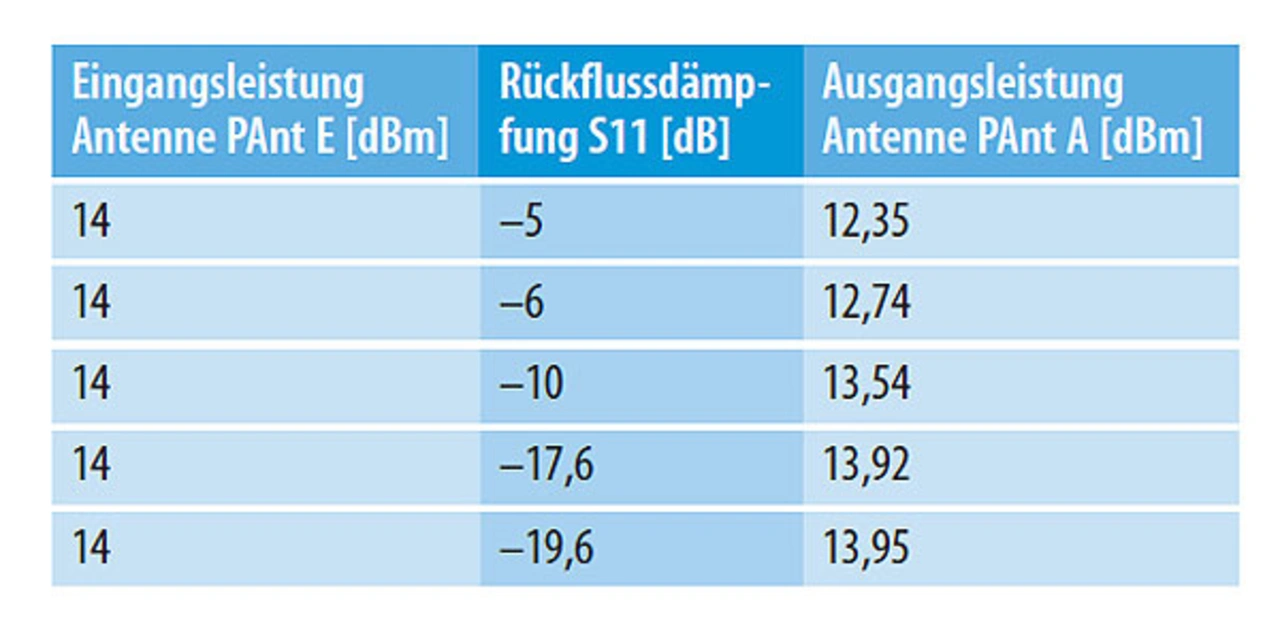

Wenn diese Antennen mit einem SRD-Transceiver zum Einsatz kommen, dann fehlen unter der Berücksichtigung von τ = 1 – S112 ca. 1,65 dB bei der abstrahlten Leistung. Der Parameter τ gibt an, wie viel Energie die Antenne vom Sender annimmt PAnt A = PAnt E× τ (Tabelle 1). Die Rückflussdämpfung S11 geht quadratisch in das Ergebnis mit ein. Dieser Zusammenhang zeigt, dass zwischen einer Rückflussdämpfung von –5 dB und –17,6 dB ein Delta in der abgestrahlten Leistung (PAnt A) von 13,92 dBm – 12,35 dBm = 1,57 dB entsteht.

Mit dem Modell von Egli lässt sich zudem die Reichweite einer Funkwelle berechnen [1]:

mit:

D = Dämpfung auf dem Übertragungsweg

d = Distanz zwischen Sender und Empfänger

GS = Gewinn der Senderantenne

GE = Gewinn der Empfängerantenne

hS = Höhe der Senderantenne

hE = Höhe der Empfängerantenne

β = (40/f)2, mit f = Sendefrequenz in MHz

Für eine Beispielrechnung wird die Höhe der Antenne für die Basisstation (hS) auf 30 m festgelegt. Für das mobile Endgerät (Node) wird eine Höhe (hE) von 1 m angenommen. Die reduzierte Sendeleistung durch eine Rückflussdämpfung von –5 dB wurde in der Leistungsübertragungsbilanz (Link Budget) mit einer Reduzierung von –1,65 dB eingerechnet (Tabelle 2).

![Eine schlechte Antenne kostet erheblich Reichweite. Mit einer Rückflussdämpfung von nur –5 dB sinkt die Reichweite um 10 % – berechnet mit dem Egli-Modell [1] Eine schlechte Antenne kostet erheblich Reichweite. Mit einer Rückflussdämpfung von nur –5 dB sinkt die Reichweite um 10 % – berechnet mit dem Egli-Modell [1]](https://cdn.elektroniknet.de/thumbs/media_uploads/images/1557313880-270-worcif63d.jpg.1280x0.webp)

Die Reichweite reduziert sich durch die verringerte Leistungsübertragungsbilanz in diesem Beispiel um ca. 10 % von 4,69 km auf 4,22 km. In die Berechnung der Kreisfläche fließt der Radius aber im Quadrat ein: Aus 69 km2 werden durch die um –1,65 dB niedrigere abgestrahlte Leistung nur noch 56 km2. Es fehlen somit 19 % an der maximal möglichen Versorgungsfläche.

Die fehlende Reichweite kann eventuell durch eine höhere Sendeleistung ausgeglichen werden. Doch bei den 1,65 dB Verlust durch die schlechte Rückflussdämpfung der Antenne bleibt es selten. Die nächsten 1,45 dB Verlust ergeben sich schnell durch Dämpfung der in einem Kunststoffgehäuse platzierten Antenne. Um beides zu kompensieren wären 3 dB mehr Sendeleistung nötig, was aber bedeutet, dass auch der Sendestrom steigt.

Wenn zum Beispiel beim LoRa-Transceiver SX1276 die Sendeleistung von 14 dBm um 3 dB auf 17 dBm erhöht wird, dann steigt die Stromaufnahme laut LoRa-Kalkulator von 44 mA auf 90 mA. Aus angestrebten zehn Jahren Batterienutzungsdauer werden dann nur noch ca. fünf Jahre.

Die Gegenmaßnahme wäre dann eine Verdopplung der Kapazität der Batterie und somit die Verdopplung der Kosten für den Einkauf der Batterie. Eine gute Antenne mit guter Anpassung, vermessen auf die abgestrahlte Leistung kann folglich auch Kosten einsparen.Eine schlecht angepasste Antenne mit einer Rückflussdämpfung von –5 dB führt eventuell zur Erzeugung von Oberwellen in der Sendestufe bei 868 MHz × 2 = 1736 MHz.

Zeigt die Antenne bei dieser Frequenz eine Resonanz, kann die zweite harmonische Oberwelle von der Antenne ebenfalls gut abgestrahlt werden. Die gemessenen Antennen 1 bis 4 (Bild 6) zeigen bei 1,736 GHz sogar ein besseres Resonanzverhalten als bei der gewünschten Frequenz von 868 MHz. Die unerwünschte zweite harmonische Oberwelle wird von den Antennen somit besser abgestrahlt als die Grundwelle.

Nun wird allerdings bei den EMV-Messungen die gewünschte abgestrahlte Leistung in Relation zur Leistung der Oberwellen gemessen. Mit einer solchen Antenne ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der geforderte Grenzwert überschritten wird.

Wareneingangsprüfung bei Antennen

Als Gegenmaßnahme bietet sich eine Wareneingangsprüfung der zugelieferten Antennen mittels Vektor-Netzwerkanalysator (VNA) an. Ein PC-gestützter VNA [2], wie der VNA-0440 von Megiq, kostet mit den beiden Messplatinen und einer Einweisung durch den Autor oder den Hersteller ca. 3500 Euro. Im Zweifelsfall ist das ergeblich günstiger als eine staatlich angeordnete Rückrufaktion, weil EMV-Grenzwerte überschritten werden.

Wer die Investition in eigene Messtechnik und die Messungen scheut, kann die Prüfung von Antennen auch als Dienstleistung beim Autor erfragen. Für eine Mehrfachmessreihe von vier Antennen mit SMA, U.FL, FME oder sonstigen standardisierten Koaxialsteckverbindern entstehen z.B. Kosten von ca. 300 bis 600 Euro. Neben dem Messbericht werden dem Auftraggeber auch die S1P-Dateien übergeben.

Wenn die Messungen bei jeder Eingangsprüfung gemacht werden, dann reicht die Übergabe der S1P-Files aus. Der Auftraggeber kann die S1P-Daten mittels der Software Atyune visualisieren. Die Kosten für die Messung beim Dienstleister reduzieren sich dann etwa auf die Hälfte. Bei Fehlern oder Reklamationen lässt sich der Antennenhersteller mit einer solchen Messreihe meist schnell überzeugen.

Literatur

[1] Egli, J. J.: Radio Propagation above 40 MC over Irregular Terrain. Proceedings of the IRE (Institute of Radio Engineers), 1957, H. 10, S. 1383–1391.

[2] Naumann, H.: Principle of operation of a VNA. 23.12.2018, www.gsm-modem.de/M2M/iot-university/principle-vna

Der Autor

Harald Naumann

ist im nordhessischen Kirchheim geboren und hat in Offenbach die Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker mit dem Schwerpunkt Informationselektronik abgeschlossen.

Er war Mitglied in vielen Teams zur Entwicklung von Funk-Produkten – die heute modisch „Wireless IoT“ genannt werden. Seit über 25 Jahren ist er im Bereich Funktechnik tätig. 2014 hat Naumann mit dem „IoT / M2M Cookbook“ sein ersten Buch im Eigenverlag veröffentlicht. Heute leitet er als Sales Direktor den Vertrieb von Funkmodulen und Antennen bei Tekmodul in München.

harald.naumann@lte-modem.com

- LPWAN-Antennen in der Praxis

- Messung mit vertikal montierter LPWAN-Antenne