Flüssiger Funk

Nokia Siemens Networks revolutioniert die Mobilfunkinfrastruktur

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

SDR war gestern - Liquid Radio ist morgen!

Wenn in einer Funkzelle mehrere Funkstandards zusammen kommen, muss man im Funkknoten entweder dedizierte Sender oder Empfänger haben, oder man baut einen flexiblen Funksender (Multiradio), der alle Funkstandards parallel übertragen kann. Das geht software-gesteuert. Einfach ausgedrückt funktioniert das so: Eine Digitalschaltung bildet das Multiradio-Funksignal digital ab und ein schneller Digital-Analog-Wandler erstellt hieraus das analoge Sendesignal, das letztlich verstärkt an die Antenne gelangt. Diese Methode gibt es schon seit einigen Jahren und man nennt sie Software Defined Radio (SDR).

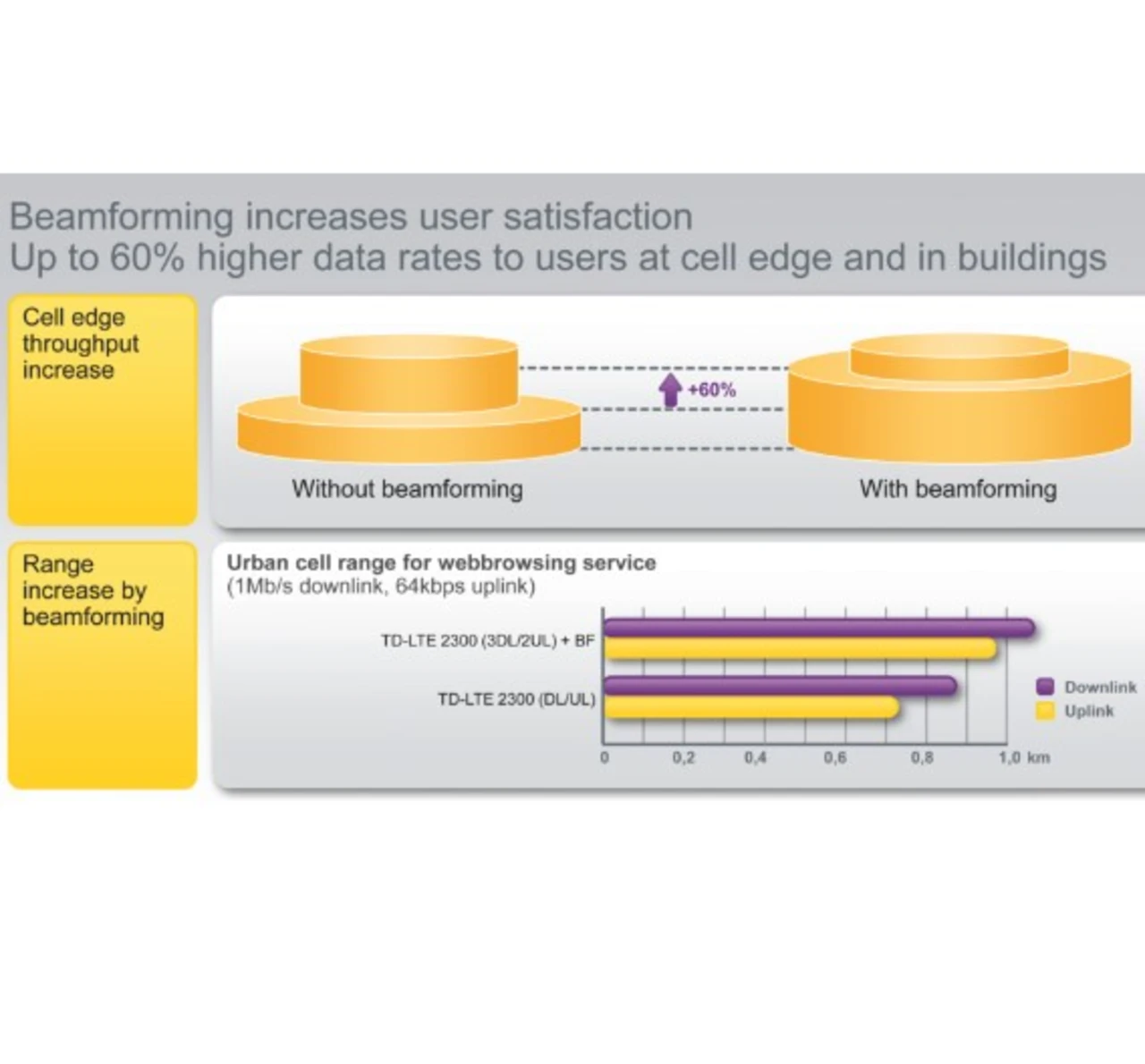

Mit Liquid Radio geht man gleich einige Schritte weiter. Ein wesentlicher Schritt ist, dass aktive Antennen den Funkbetrieb übernehmen. Bisher war die Antennenabstrahlung starr und der hochfrequente RF-Teil befand sich außerhalb der Antenne. Bei Liquid Radio zerlegt man die Antenne in Sub-Antennen mit jeweils eigenem RF-Teil. Das eliminiert nicht nur die Dämpfung in der Zuleitung und die damit verbundenen Leistungsverluste, sondern ermöglicht auch Beamforming, bei dem eine bestimmte Funkverbindung (Beam) direkt auf den Nutzer ausgerichtet werden kann.

Jobangebote+ passend zum Thema

Und anders als bei mechanisch verstellbaren Antennen ist diese »Aktive Antenne« dynamisch, so dass der »Beam« dem Nutzer sogar dynamisch räumlich folgen kann. Die Sub-Beams werden auf elektronischem Wege gesteuert. Die Sendeleistung wird nun nicht mehr quasi »mit der Gießkanne« verteilt, sondern sie kann richtungsspezifisch dosiert werden, so dass sie genau dort hingelangt, wo sie gebraucht wird (siehe Abbildung).

Sobald all dies möglich ist, drängt sich die Frage auf: Was ist die neben der »Aktiven Antenne« verbleibende Basisstation selber dann noch? Robrecht: »Sie ist eigentlich nur noch ein Baseband-Prozessor. Und der lässt sich zentralisieren.« Und auch der dann zentrale Baseband-Prozessor kann wiederum einen Pool bilden.

Die neue Architektur hat sich weit von den einst starren Hard- und Softwarearchitekturen entfernt. Das Ganze mutet vielmehr wie ein dynamischer Fluss an. Und so kam man bei Nokia Siemens Networks rasch zu der Vorstellung, dass das Netz quasi flüssig wird. Deshalb nannte das Unternehmen dieses Konzept »Liquid Radio«.

- Nokia Siemens Networks revolutioniert die Mobilfunkinfrastruktur

- SDR war gestern - Liquid Radio ist morgen!