Embedded-Betriebssysteme

Linux: Embedded für alle

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Zertifizierung

Schließlich bleibt noch die Aufgabe, den Einsatz von Linux in sicherheitskritischen Umgebungen zu ermöglichen. Diese letzte der drei wichtigen Hürden ist zur Zeit weniger gut als die ersten beiden gelöst; denn der Linux-Kernel wurde nun einmal nicht nach einem zertifizierten Verfahren entwickelt, und es ist praktisch ausgeschlossen, dies nachzuholen. Allerdings bahnen sich auch hier Lösungsmöglichkeiten an. Denn bestimmte Zertifizierungsverfahren erlauben durchaus die Verwendung vorbestehender Software, fordern aber eindeutige Belege und Dokumentation, dass die Herstellung der Software nach einem vergleichbaren Verfahren erfolgte - insbesondere, was den Prozess des Code-Reviews und des Bug-Trackings anbelangt.

Viele Konzepte bei der Entwicklung des Linux-Kernels sind in der Tat ebenbürtig, und nicht zuletzt zeigt die hohe Qualität des Quellcodes, dass diese Konzepte effizient sind. Es geht also unter anderem darum, diese Prozesse zu dokumentieren.

Dass es möglich ist, Linux in sicherheitskritischen Umgebungen zu verwenden und entsprechende Zertifizierungen zu erhalten, zeigen die weltweit zahlreichen Linux-Projekte, die bereits erfolgreich zertifiziert wurden. Dabei handelt es sich unter anderem um Steuerungen für Eisenbahnen und im Automotive-Bereich. Es gibt inzwischen sogar Stimmen, die den Einsatz von Linux in sicherheitskritischen Systemen wegen der hohen Qualität der Software und der ungleich großen Testbasis fordern und diese als überlegen gegenüber proprietären Systemen ansehen.

Wie funktioniert das Geschäftsmodell?

Das Geschäftsmodell fast aller Open-Source-Projekte basiert auf „Open Innovation“. Mit diesem Begriff wird die Zusammenarbeit von unabhängigen Unternehmen und Institutionen auf einem Gebiet bezeichnet, das für keinen Teilnehmer relevant in Bezug auf seine Marktposition ist. Bei den Teilnehmern kann es sich durchaus um Mitbewerber handeln.

Die Wertschöpfung findet im Fall der Open-Source-Software nicht durch den Vertrieb der Software selbst statt; denn diese kann von jedermann ohne Einschränkungen genutzt werden. Vielmehr liegt die Wertschöpfung zum einen beim Hersteller, bei dem auf diese Weise ausgerüstete Systeme einen Marktvorteil bewirken. Zum anderen erfolgt eine Wertschöpfung bei Software-Dienstleistern, die Open-Source-Software um die primär nicht vorhandenen Dinge wie Einrichtung, Schulung, Programmpflege, Gewährleistung, Testumgebung, Zertifizierung usw. ergänzen. Gemeinsam sind aber alle Beteiligten an der Weiterentwicklung der Software selbst interessiert und tragen entsprechend dazu bei. Als Basistechnologie und „Open Source“-Projekt bietet sich Linux in idealer Weise für „Open Innovation“ an und ist vermutlich unter anderem deswegen so erfolgreich.

Wenn ein Unternehmen sich für den Einsatz von Linux in Embedded-Systemen entscheidet, kann dies auf praktisch allen Ebenen innerhalb der Entwicklungs-Hierarchie von vollständiger Eigenverantwortung bis zur Verwendung einer fertigen Distribution erfolgen. Das Unternehmen kann z.B. den Linux-Kernel aus dem Internet beziehen und diesen selbstständig an die verwendete Hardware anpassen und die anderen benötigten Komponenten hinzufügen. Wenn nötig, kann dafür jederzeit die Unterstützung durch einen dafür ausgewiesenen Linux-Dienstleister in Anspruch genommen werden. Im anderen Extremfall kann man eine auf bestimmte Hardware angepasste gebrauchsfertige Distribution für Embedded-Systeme verwenden, für die vom Hersteller in der Regel auch Support angeboten wird. Allerdings sollte man im letzteren Fall darauf achten, dass die Distribution keine versteckten Elemente enthält, mit denen der Wechsel auf eine andere Ebene erschwert wird, z.B. weil die Installation lizenzierte Tools enthält. Denn gerade diese Möglichkeit, die Kompetenzebene zu wechseln, stellt einen wichtigen Vorteil der Open-Source-Entwicklung dar. Und auch dafür bieten Linux-Dienstleister ihre Unterstützung an.

Software-Entwicklung und Qualitätskontrolle in Gemeinschaftsarbeit

Für bestimmte Branchen und Anwendungsgebiete besteht zudem die Möglichkeit, dass die beteiligten Unternehmen sich enger zusammenschließen und gemeinsam Projekte finanzieren; auch dies gehört zu den Aktivitäten von „Open Innovation“ und bietet sich entsprechend für Linux an. Einen derartigen Zusammenschluss stellt das Ende 2005 gegründete Open Source Automation Development Lab (OSADL) dar.

Jobangebote+ passend zum Thema

Dieses als Genossenschaft eingetragene Unternehmen hat das Ziel, die Entwicklung von Open-Source-Software für den Maschinen- und Anlagenbau und für die Automatisierungsindustrie zu fördern und zu koordinieren. Mitglied kann weltweit jedes Unternehmen werden. Die gemeinsamen Aktivitäten betreffen Software-Entwicklung und -Zertifizierung sowie Vermittlung von Rechtsberatung und die Organisation von Schulungsveranstaltungen, Konferenzen und Workshops.

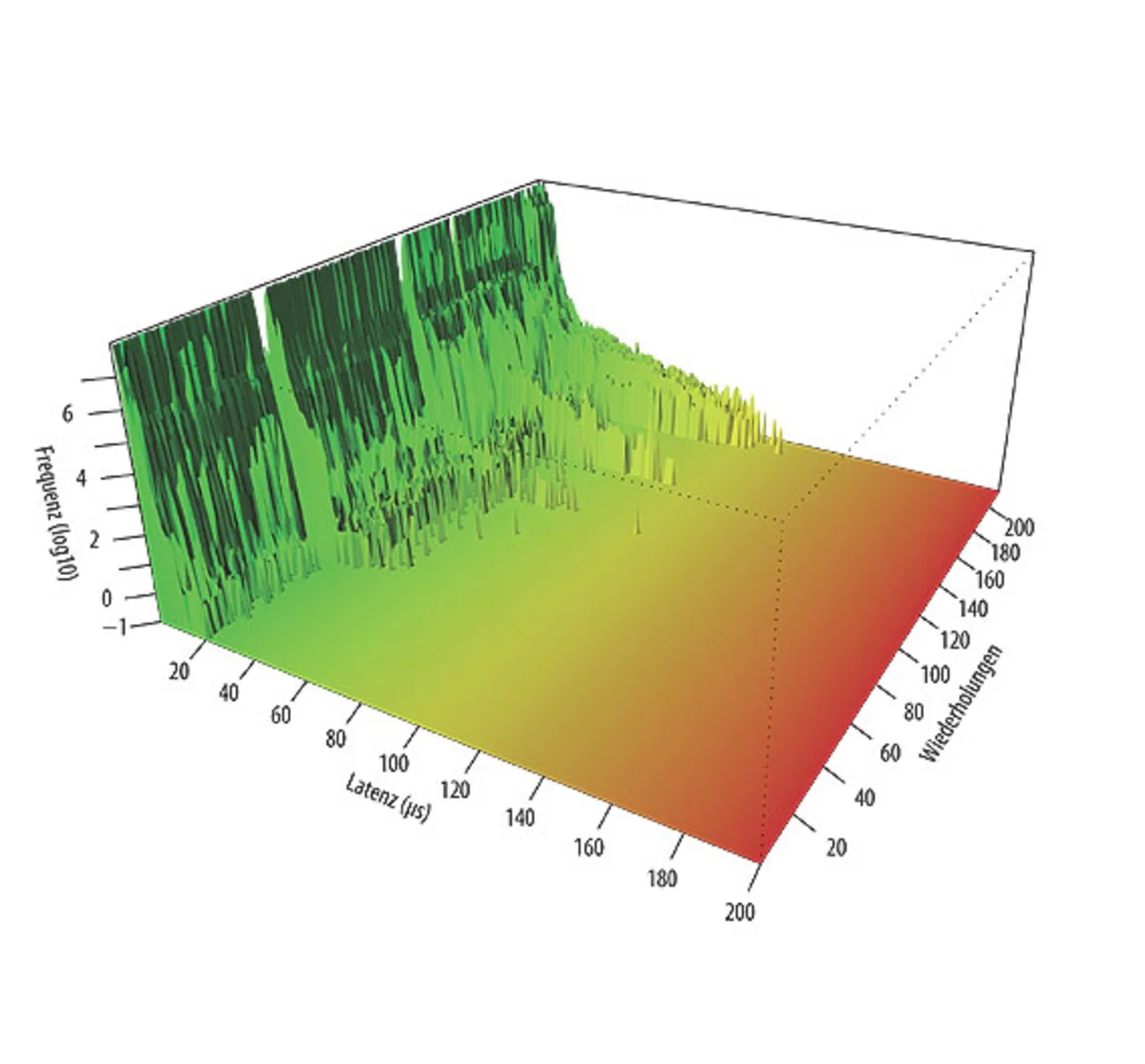

Seit etwa einem Jahr betreibt OSADL ein Testzentrum, in dem viele verschiedene Linux-Echtzeit-Systeme auf ihre Eignung untersucht werden. Unter anderem werden kontinuierliche Latenzmessungen durchgeführt, mit denen die Echtzeit-Fähigkeit der Systeme geprüft und optimiert wird. Dabei stehen die Hardware-Komponenten, eventuell vorhandene Firmware und auch der Linux-Kernel auf dem Prüfstand. Die meisten Messergebnisse des Testzentrums sind öffentlich online verfügbar (osadl.org/QA).

Bild 3 zeigt exemplarisch den Verlauf einer Optimierung bei einem modernen Mehrkern-Prozessor. In allen inzwischen über 40 sehr verschiedenen Systemen des Testzentrums zeigt der Linux-Kernel mit dem PREEMPT_RT-Patch hervorragende Echtzeit-Eigenschaften und bestätigt unter anderem auch hiermit seine ideale Eignung für Embedded-Systeme.

Die Autoren:

| Dipl.-Ing. Heinz Egger |

|---|

| studierte Elektrotechnik an der TU München und blickt auf eine über 25-jährige Erfahrung mit industriell eingesetzten Embedded-Systemen zurück. Seit 2006 als geschäftsführender Gesellschafter der linutronix GmbH tätig mit Fokus auf Vertrieb/Marketing. |

Heinz.Egger@linutronix.de

| Dr. Carsten Emde |

|---|

| hat sich bereits seit den Anfängen der Mikrocontroller mit Embedded-Systemen beschäftigt und für Forschungszwecke genutzte echtzeitfähige Systeme, zunächst unter OS-9, entwickelt und programmiert. Inzwischen heißt sein bevorzugtes Betriebssystem Linux und bestimmt den größten Teil seiner beruflichen Tätigkeit als Software-Entwickler, System-Integrator und Trainer. Seit Gründung des Open Source Automation Development Lab (OSADL) eG ist er dessen Geschäftsführer. |

C.Emde@osadl.org

| Thomas Gleixner |

|---|

| blickt auf eine über 25-jährige Erfahrung mit industriell eingesetzten Embedded-Systemen zurück. Neben seiner Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter der linutronix GmbH ist er einer der führenden Kernel-Entwickler (v.a. für Echtzeit-Linux), Mitglied im Technical Advisory Board der Linux Foundation und technischer Berater der Linaro. |

tglx@linutronix.de

- Linux: Embedded für alle

- Echtzeit: erweitert oder eingepflanzt

- Zertifizierung