Robuste Rechnerformate für Züge

In die richtige Bahn gelenkt

Elektronik in Zügen muss die unterschiedlichsten Anforderungen erfüllen und grundsätzlich viel aushalten. Das macht ihre Entwicklung so spannend und die Lösungen so individuell.

Vor nicht allzu langer Zeit war die Autorin in einem rauen Land unterwegs, wo das Gelände schnell unwegsam wird. Mit dem Pkw sind viele „Straßen“ nicht mehr befahrbar, tiefe Schlaglöcher im Schotter oder Furten treiben einem schon mal die Schweißperlen auf die Stirn. Die Einheimischen müssen aber auf diesen Schotterpisten von A nach B kommen. Und während man hierzulande sogenannte Geländewagen eher als Statussymbole im Stadtverkehr antrifft, müssen sie in wirklich rauer Umgebung in erster Linie zuverlässig funktionieren. Bei jedem Wetter, überall. Solche Fahrzeuge sind in jedem Fall etwas teurer als normale Pkw. Ausgleichen kann man das durch eine möglichst lange Nutzungsdauer.

Das Gleiche gilt für Elektronik in Fahrzeugen, und speziell in Schienenfahrzeugen. Bahnrechner müssen verschiedene Basisanforderungen einhalten, die die Geräte widerstandsfähig machen:

- Erweiterter Temperaturbereich: Die Norm EN 50155 gibt in der Klasse Tx eine Betriebstemperatur von –40 °C bis +70 °C vor, und 10 Minuten lang auch bis +85 °C.

- Schutz gegen Staub, Feuchte und Chemikalien: Baugruppen im System sind üblicherweise lackiert (Conformal Coating). Gehäuse haben entsprechende IP-Schutzklassen, z.B. IP67. Schutz vor Stößen und Vibration: Bauteile sind fest verschraubt oder verlötet, bewegliche Teile werden generell vermieden. Für Kabelverbindungen gibt es robuste Stecker, z.B. M12, die ebenfalls fest verschraubt sind und starken Vibrationen standhalten.

- Schutz vor elektrischen Störeinflüssen: Hierzu gehört elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) ebenso wie tolerantes Verhalten z.B. gegenüber kurzzeitigen Spannungsausfällen. Mit passenden Gehäusen und Netzteilen ist das kein Problem.

- Wartungsfreies oder -freundliches Design. Auch aus diesem Grund gilt: möglichst keine Lüfter oder sonstigen beweglichen Teile verwenden. Außerdem kann man Funktionen, die erfahrungsgemäß fehleranfälliger sind, modular aufbauen. Der Betrieb eines Content Server etwa muss beim Wechsel einer Festplatte nicht gefährdet sein, wenn diese redundant und austauschbar ist.

Die gute Nachricht bei der Bahn-Elektronik ist, dass es bereits serienmäßig robuste Produkte gibt. Das Angebot und die Lösungsansätze sind aber vielfältig. Sie unterscheiden sich im äußeren Format ebenso wie in ihrem Innenleben. Die eine, perfekte Lösung, die zeitgemäß und zuverlässig ist, scheint es nicht zu geben – trotz Bemühungen um Industriestandards. Warum ist das so, und: ist das eine schlechte Nachricht?

Ähnliche Anforderungen, aber keine Einheitslösung

Züge sind extrem individuell. Allein die Raumaufteilung kann je nach Einsatzgebiet des Fahrzeugs sehr unterschiedlich sein. Ein Schaltschrank ist in Fernverkehrszügen ein gewohnter Anblick. Bei einer U-Bahn hingegen ist der Innenraum für den Transport möglichst vieler Fahrgäste optimiert. Auch die Streckengestaltung und Bandbreite der Funktionen ist hier völlig anders und weniger vielfältig als etwa bei einem Intercity. Rechnersysteme können und müssen hier sehr kompakt sein.

Jobangebote+ passend zum Thema

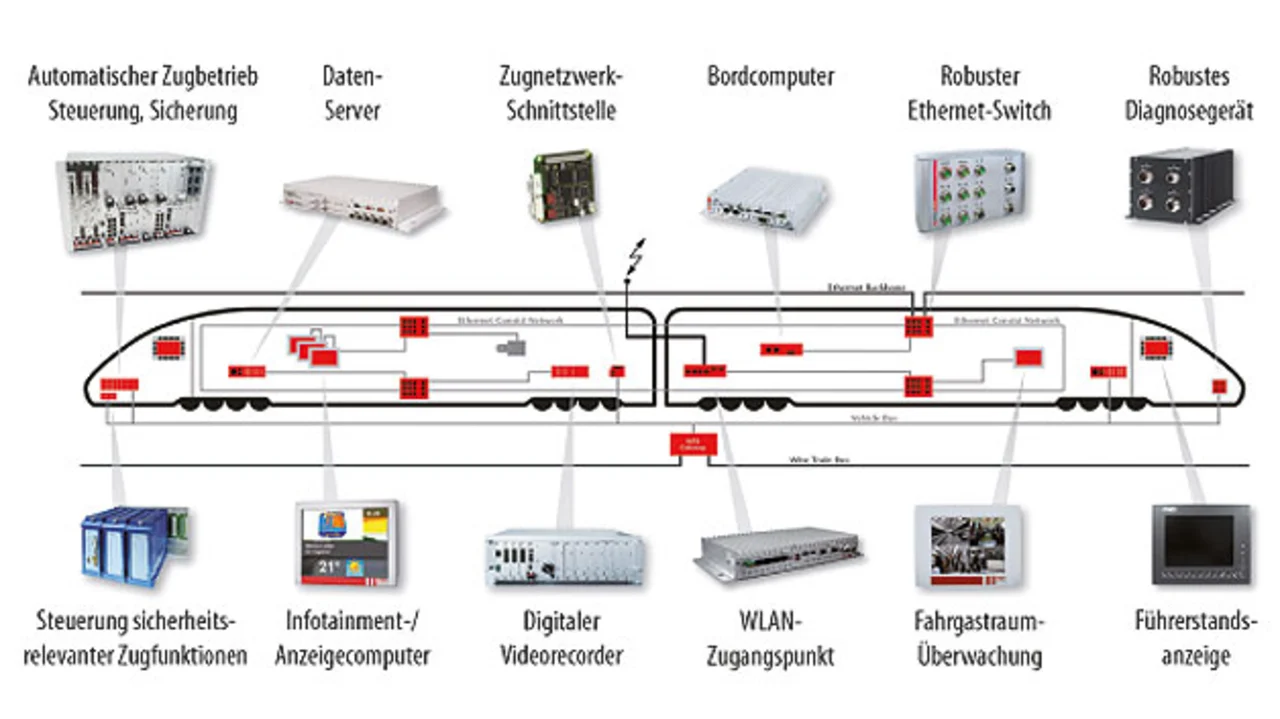

Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Alter eines Zugs. Neue Fahrzeuge lassen sich von vornherein optimal konzipieren (Bild 1). An und in einem Zug wird über dessen Lebensdauer aber viel geschraubt, repariert und modernisiert. Nur so ist schließlich ein wirtschaftlicher Betrieb möglich. Der komplette Austausch wäre zu teuer. Nachgerüstete Komponenten sind deshalb in gewisser Weise immer Flickwerk, müssen aber oft kompatibel zu Bestehendem sein. Abgesehen von Einsatzbereich und Alter geht es aber auch um die Funktionen der Rechnersysteme. Nicht nur sichtbare Dinge wie Anzeigemonitore oder drahtlose Verbindungen für den Internet-Zugang der Fahrgäste, sondern auch wirklich kritische Aufgaben wie Türsteuerung, Licht oder auch die Gesamtsteuerung von fahrerlosen Zügen erfordern entsprechend angepasste Systeme – je nachdem, wo die Elektronik sitzt und was daran angeschlossen wird.

Bahnelektronik muss immer hohen Ansprüchen genügen. Wenn die Qualität nicht stimmt, erhöht das langfristig die Betriebskosten, von einer möglichen Unzufriedenheit der Kunden ganz zu schweigen. Systemintegratoren müssen also nachhaltig denken, entsprechend kalkulieren und auch Worst-Case-Szenarien berücksichtigen. Die genannten Aspekte ergeben dazu den Gesamtkontext, in den die Elektronik passen muss. Entsprechend breit gefächert sind die Technologien und Bauformen, die in Frage kommen. Keine Lösung ist dabei pauschal gesehen besonders billig oder teuer. Kennt man aber seine Einflussfaktoren genau, wird man den richtigen Lösungsansatz finden.

- In die richtige Bahn gelenkt

- 19“-Bussysteme für maximale Modularität

- Kalkulierbares Risiko mit Rugged COM Express