Flugversuchsträger mit Embedded-PC-Steuerung

Friedliche Drohne

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Fernsteuerungssystem

Das Fernsteuerungssystem ermöglicht es einem Piloten, mit einem Funkfernsteuerungssender über den im Flugkörper eingebauten Empfänger das Flugzeug manuell zu steuern. Der Empfänger arbeitet in dem im Modellflug mittlerweile üblichen 2,4-GHz-Band und verfügt über zehn Kanäle. Acht dieser Kanäle sind mit Servos zur Ansteuerung der Ruder belegt, ein weiterer Kanal mit der Steuerung des Motors, und der verbleibende Kanal dient zur Umschaltung zwischen automatischer und manueller Steuerung.

Im vollständig ausgerüsteten Versuchsträger sind drei voneinander getrennte Stromkreise vorhanden: Der Antrieb bezieht seine Energie aus zwei in Reihe geschalteten, jeweils vierzelligen Lithium-Polymer-(LiPo-) Akkus mit 5000 mAh. Das Flugsteuerungssystem verfügt über einen dreizelligen LiPo-Akku mit 5000 mAh sowie einen Spannungswandler, der die Ausgangsspannung des Akkus auf die für einen Großteil der Sensorik und den FCC benötigten 5 V umwandelt. Der Empfänger und die Aktuatoren werden durch zwei zweizellige LiPo-Akkus mit 2100 mAh versorgt, die durch eine Akkuweiche miteinander verbunden sind. Die Masse dieser fünf Akkus beträgt zusammen 1670 g.

Die Bodenstation dient zur Überwachung des Fluges vom Boden. Aktuell werden regelmäßig Datensätze per Funkmodem an eine einfache Bodenstation gesendet. Diese besteht aus einem Notebook mit Funkmodemempfangsteil. Dort können die empfangenen Sensordaten (Höhe, Geschwindigkeit, Position, Lage etc.) am Boden abgelesen und bewertet werden. In Zukunft wird die Bodenstation um einige weitere Funktionen erweitert. Neben der reinen Anzeige der gemessenen Daten wird es möglich sein, Einfluss auf den Kurs zu nehmen, neue Wegpunkte zu setzen, dem Flugzeug eine neue Fluggeschwindigkeit oder Flughöhe vorzugeben oder den Flug abzubrechen und das Flugzeug zur Landebahn zurückkehren zu lassen. Zusätzlich sollen von einer Nutzlast gesendete Daten, wie etwa die Bilder einer Kamera, von der Bodenstation empfangen und weiterverarbeitet werden können.

Die praktische Flugerprobung

Zum aktuellen Zeitpunkt steht ein komplett ausgerüsteter Versuchsträger für ferngesteuerte Flüge mit Sensordatenaufzeichnung bereit. Damit wurden im Frühjahr erfolgreiche Flugtests durchgeführt. Die Flüge fanden auf einem Modellflugplatz mit einer etwa 110 m langen Graspiste statt. Um das Risiko für die Hardware gering zu halten, wurde zunächst mit leerem Flugversuchsträger, das heißt ohne Flugsteuerungssystem und damit 2200 g geringerer Abflugmasse, geflogen (siehe Aufmacherfoto zu Beginn dieses Beitrages). Ziel dieser Flüge war es, die Einstellungen bezüglich Schwerpunktlage und Ruderausschlägen zu überprüfen und sich mit den Flugeigenschaften vertraut zu machen. Nach der erfolgreichen Landung wurde das Flugzeug mit Flugrechner und Sensorik ausgerüstet und erneut gestartet.

Bei diesem Flug wurden erstmals Sensordaten im Flug auf dem FCC aufgezeichnet, der dabei seine Funktionstüchtigkeit unter realen Flugbedingungen unter Beweis stellen konnte. Nun sollen weitere Flüge in dieser Konfiguration stattfinden, bei denen ein definiertes Flugprogramm durchgeführt wird, welches Rückschlüsse auf flugmechanisch interessante Größen wie Minimalgeschwindigkeit mit und ohne ausgefahrene Klappen, maximale Steigrate oder Maximalgeschwindigkeit im Horizontalflug zulässt, sowie um das System unter realen Bedingungen zu testen.

Die Testflüge zeigten, dass das Flugzeug mit der aktuellen Ausrüstung über sehr unkritische Flugeigenschaften verfügt. Es lässt sich bei Einsatz der Wölbklappen sehr langsam fliegen, was besonders bei Start und Landung wichtig ist. Bedenken bezüglich der Mitnahme einer Nutzlast von bis zu einem Kilogramm Masse bestehen daher nicht.

Jobangebote+ passend zum Thema

Soft- und Hardwaretests

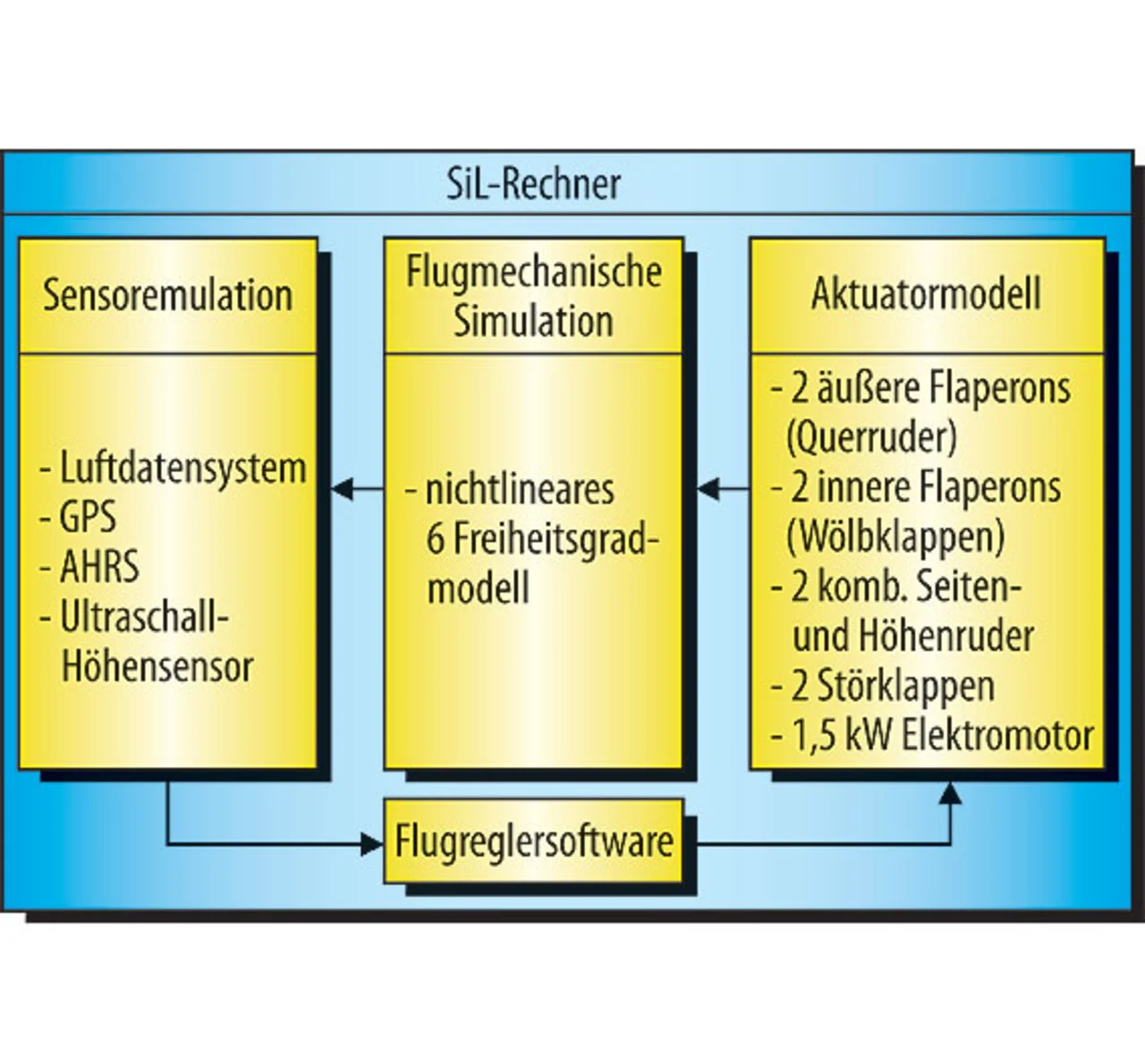

Bevor automatische Flüge unternommen werden, wird der in Matlab/Simulink entwickelte Flugregler ausführlichen Tests unterzogen. Dazu sollen zunächst Software-in-the-Loop-Tests (SiL) durchgeführt werden (Bild 4). Bei diesen Tests wird die Flugregelungssoftware in eine Flugsimulation eingebunden. Die Software erhält zu den jeweiligen Flugzuständen passende simulierte Sensorwerte, anhand derer sie Steuerkommandos berechnet und an die flugmechanische Simulation zurückliefert. Dieses Verfahren ermöglicht mit vergleichsweise geringem Aufwand einen ausführlichen Test der Flugregelungssoftware.

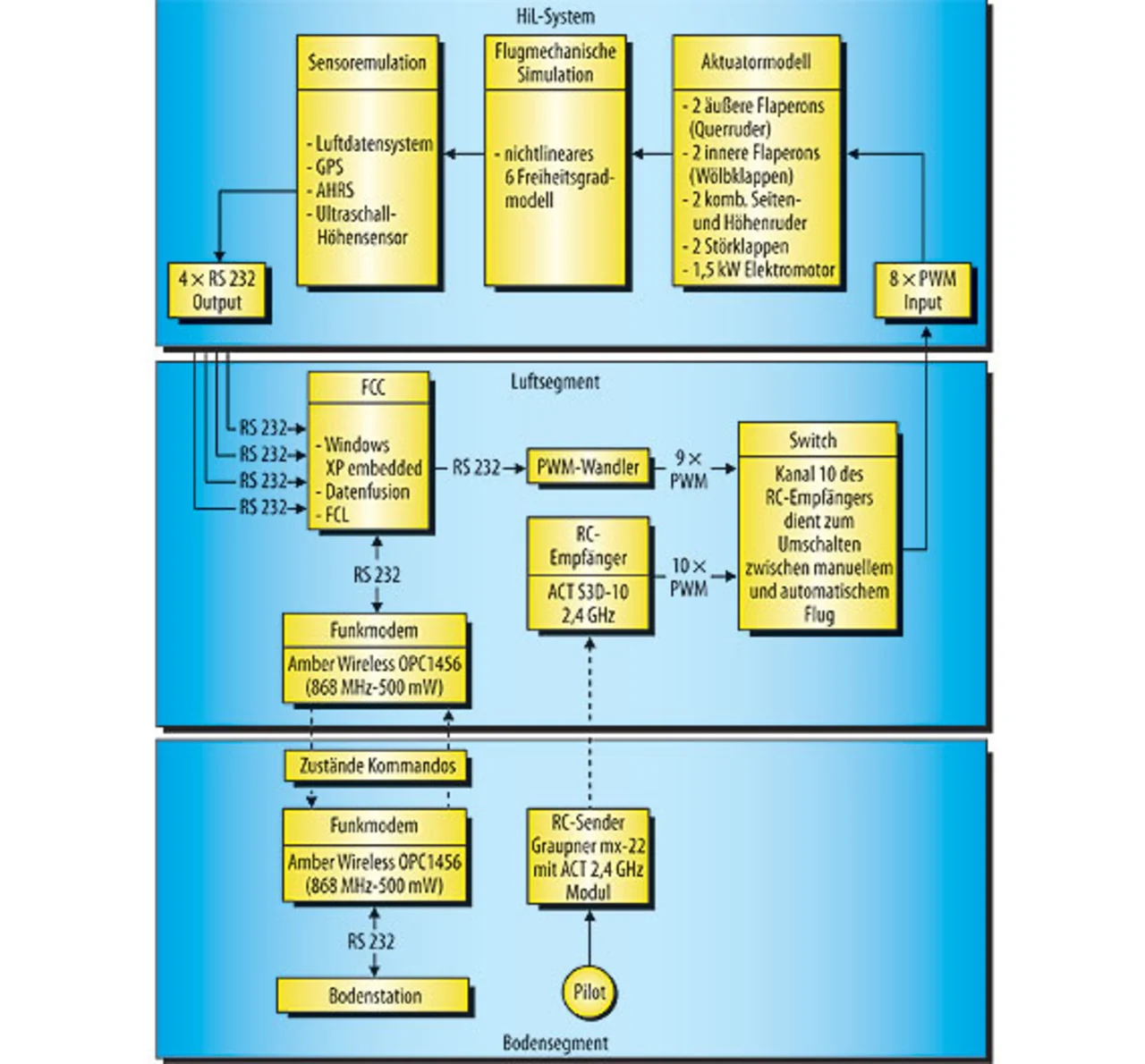

Um von der modellbasierten Auslegung immer näher an das reale System herangeführt zu werden, wird im nächsten Schritt Hardware in diese Testumgebung eingebunden. Dies geschieht in Hardware-in-the-Loop-Tests (HiL). Bei diesen Tests laufen die Flugregelungsalgorithmen auf dem realen FCC der Firma Advantech. Für den Rechner wird durch eine S/W-Umgebung der Eindruck geschaffen, er befände sich im Flugzeug. Damit kann das System gefahrlos unter realitätsnahen Bedingungen getestet werden (Bild 5).

Parallel zu der eben beschriebenen Realisierung wird an zwei weiteren Flugversuchsträgern gearbeitet („ALEXISevo“). Flügel, Leitwerke und Rumpf liegen bereits rohbaufertig vor. Während die äußere Form des Flugzeuges beibehalten wird, wird es bei der Hardware und deren Integration Änderungen im Vergleich zum ersten Versuchsträger geben. In diesem wurden der Flugrechner, die einzelnen Sensoren und die Spannungswandler für jeden Sensor einzeln im Rumpf untergebracht und verkabelt.

Dieser Aufbau erwies sich als relativ anfällig für elektromagnetische Störungen. Es wurden große Anstrengungen unternommen, um die auf engem Raum eingebaute Hardware so voneinander abzuschirmen, dass die Reichweite des Fernsteuerungssystems letztlich für Testflüge ausreichte. Hauptverursacher der Störungen war dabei das selbst gebaute Netzteil des Flugsteuerungssystems.

Bei den Nachfolgern kommt deshalb ein neues Stromversorgungsmodul vom Typ PCM-3910 von Advantech zum Einsatz, welches direkt auf die Rechnerplatine gesteckt wird. Im gleichen Gehäuse wird eine Platine untergebracht, die neben der Funktion des Switches auch die Spannungswandlung übernimmt, zusätzliche relevante Daten wie Ruderausschläge, Akkuspannungen und Motordrehzahl ermittelt und an den Flugrechner liefert. Diese Bündelung der Komponenten verspricht durch weniger Kabel und Steckverbindungen ein wesentlich einfacheres und schnelleres Aufrüsten des Flugzeuges, sowie durch die Unterbringung in einem einzigen Gehäuse eine bessere Abschirmung gegenüber dem Fernsteuerungssystem. Gleichzeitig wird der im Rumpf vorhandene Raum effizienter genutzt, so dass mehr Platz für die Unterbringung einer Nutzlast (z.B. Kamera zum Aufzeichnen des Geländes oder für Suchzwecke) vorhanden ist.

Letztlich bietet sich durch das modular aufgebaute System den Studierenden (Bild 6 zeigt das IFSys-Team kurz vor dem erfolgreichen Erstflug) ein breites Spektrum von Tätigkeitsgebieten. So kann das Flugzeug in Zukunft als Plattform zur Unterbringung verschiedenster Nutzlasten eingesetzt werden, es können andere Sensoren verwendet oder innovative Flugregelungskonzepte nicht nur in der Simulation getestet, sondern auch in die Praxis umgesetzt werden.

Durch die praxisbezogene Mitarbeit im Projekt lernen die Studierenden den souveränen Umgang mit eingebetteten Systemen, schulen ihre Teamfähigkeit durch interdisziplinäre Zusammenarbeit in einer Gruppe und bekommen einen grundlegenden Einblick ins Projektmanagement.

Die Autoren:

| Alexander Hamann |

|---|

| studiert seit 2005 an der Technischen Universität Berlin Luft- und Raumfahrt. Im Jahr 2009 begann er seine Tätigkeit als studentischer Mitarbeiter im Studierendenprojekt IFSys. Zunächst zuständig für Entwicklung, Betrieb und Wartung, übernahm er 2010 die Projektleitung. Zusätzlich übernimmt er die Aufgabe des Sicherheitspiloten. |

| Arndt Hoffmann |

|---|

| wurde 1978 geboren und studierte Luft und Raumfahrttechnik an der TU Braunschweig sowie an der University of Glasgow. Er schloss das Studium 2005 mit dem Diplom ab. Seine Diplomarbeit schrieb er am Institut für Luftfahrtsystemtechnik des DLR in Braunschweig. Seit März 2005 arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Luft- und Raumfahrt der TU Berlin im Fachgebiet für Flugmechanik, Flugregelung und Aeroelastik. Dort sind seine Arbeitsschwerpunkte neben der Lehre (Methoden der Regelungstechnik, Flugregelung) die UAV-Projekte IFSys und LAPAZ. |

- Friedliche Drohne

- Fernsteuerungssystem