Oszillatorschaltungen

Wahl der Lastkapazität ist essentiell

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Dominante und relevante Parameter

Es gibt drei dominante und zwei weniger relevante Parameter, welche die Frequenztoleranz beeinflussen:

- Toleranz bei Raumtemperatur (z.B. ±10 ppm)

- Maximale Abweichung über den Betriebstemperaturbereich (z.B. ±12 ppm)

- Alterung des Quarzes über die Lebenszeit (z.B. ±3 ppm in 5 Jahren)

- Ausgangslast (z.B. ±0,3 ppm) und

- Versorgungsspannungsschwankungen (z.B. ±0,2 ppm)

Die maximale Frequenzabweichung im obigen Beispiel wäre über die Lebenszeit und den Betriebstemperaturbereich im schlimmsten Fall ±25,5 ppm, wenn keine Frequenzeinstellung vorgenommen wird. Zusätzlich zu diesen, vom Schwingquarz bestimmten Frequenztoleranzen addieren sich in der Praxis noch erhebliche Frequenztoleranzen durch die Schwankung der tatsächlichen Lastkapazität der Oszillatorschaltung.

Während der Quarzhersteller die Frequenztrimmung bei vom Kunden definierter Lastkapazität gemäß ISO-Standard mit Hilfe eines PI-Netzwerks vornimmt, lässt sich die tatsächliche Lastkapazität der Kundenschaltung nur äußerst schwer bestimmen. Aufgrund ihrer Relevanz für die Frequenzgenauigkeit der Oszillatorschaltung ist es daher für kritische Anwendungen manchmal unumgänglich, eine Kalibrierung der Lastkapazität durchzuführen: Zur Kalibrierung stellt der Quarzhersteller üblicherweise eine Reihe von nummerierten Quarzen zur Verfügung, deren individuelle Frequenz vorher bei Raumtemperatur vermessen wurde. Diese nummerierten Quarze werden dann auf das finale PCB des Kunden assembliert, die genaue Frequenz wird in der Anwendungsschaltung wieder bei Raumtemperatur ermittelt.

Die durchschnittliche Differenz dieser beiden Frequenzen stellt einen Offset zwischen der Kundenschaltung und der Testumgebung des Herstellers dar. Dieser Offset kann dann vom Quarzhersteller in seiner Testumgebung berücksichtigt und damit korrigiert werden. Alternativ können die Korrekturdaten vom Quarzhersteller auch ermittelt werden, wenn ihm Muster der Kundenschaltung mit entsprechenden Designdaten zur Analyse zur Verfügung gestellt werden.

Tatsächliche Lastkapazität

Die tatsächliche Lastkapazität der Oszillatorschaltung wird von vielen Faktoren bestimmt; die wesentlichen Faktoren sind:

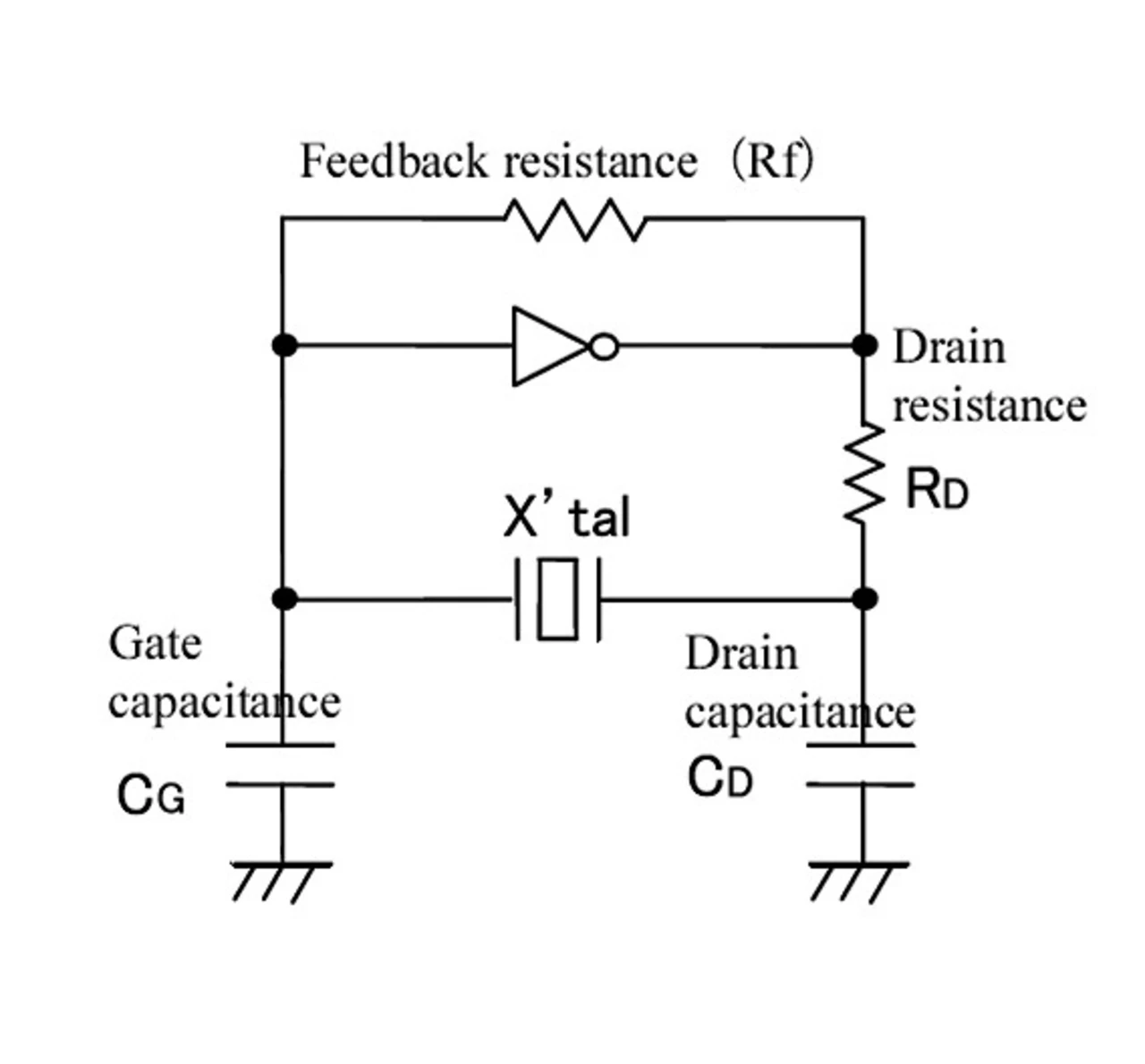

- Kondensatoren in der Oszillatorschaltung (CD und CG in Bild 2)

- Kapazität des Oszillator-Halbleiters (z.B. ASIC oder Mikrocontroller)

- Streukapazität der Leiterbahnen auf dem PCB, die speziell bei klein gewählter Lastkapazität massiv an Signifikanz gewinnen.

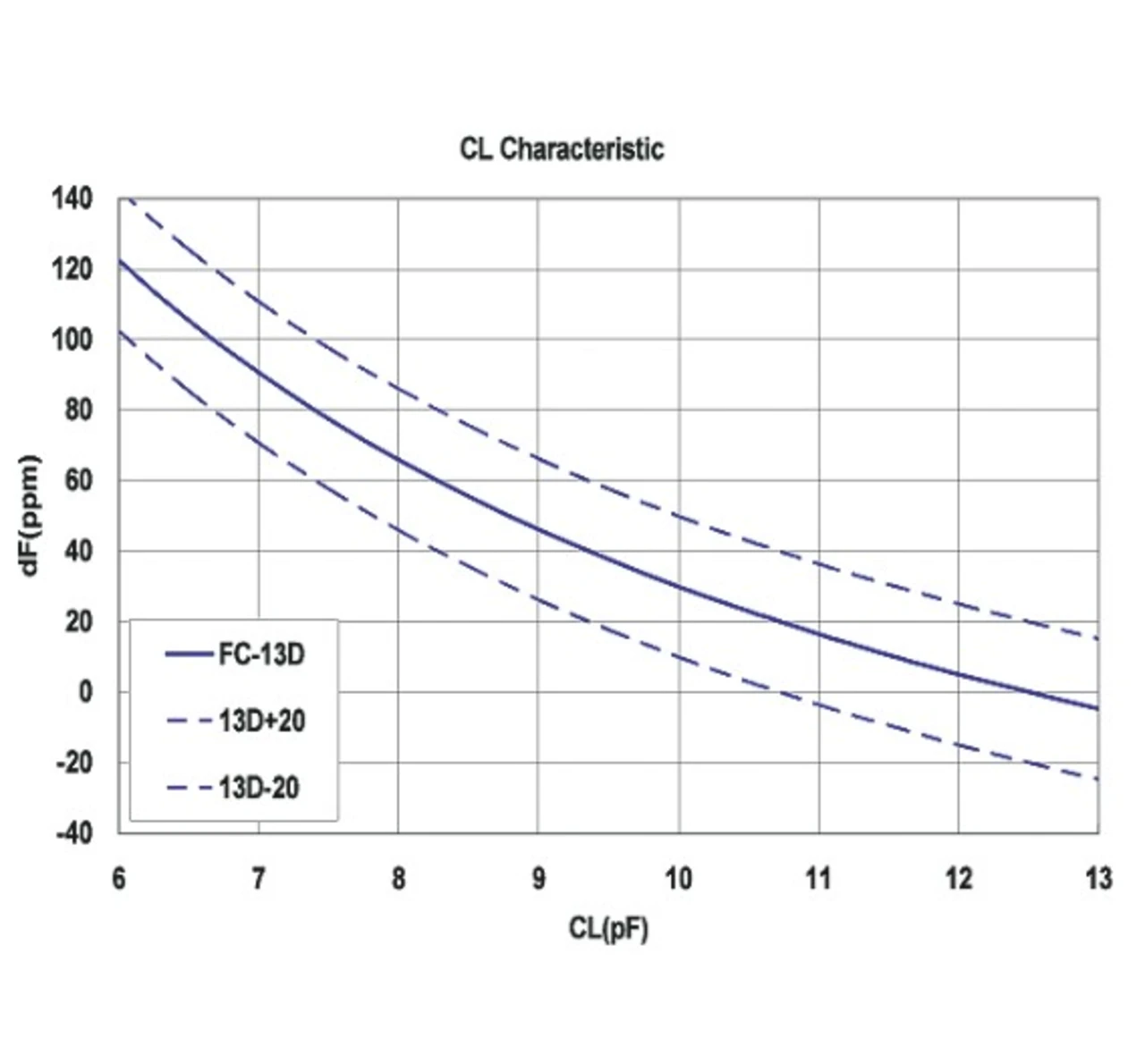

Wie aus vorgenannter Formel ersichtlich, hängt auch die Ziehfähigkeit des Quarzes (und damit die Sensitivität auf Lastkapazitätsschwankungen) erheblich von der nominalen Lastkapazität ab (siehe hierzu auch Bild 3). Im Fall eines Festfrequenzoszillators ohne Frequenzjustage ist deshalb eine höhere Lastkapazität empfehlenswert, weil diese höhere Genauigkeiten ermöglicht und den Oszillator resistenter gegen Schwankungen der Lastkapazität macht. Die höhere Lastkapazität reduziert somit den Frequenzfehler aufgrund schwankender Streukapazitäten in der Fertigung und von Kalibrierungsfehlern zwischen der Lastkapazitätseinstellung des Quarzherstellers und des Kunden. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass die Oszillatorschaltung einen ausreichenden »negativen Widerstand« (also Verstärkung) aufweist, um die Oszillation sicher und schnell genug zu starten, weil eine höhere Lastkapazität auch mehr Energie benötigt.

Eine hohe Lastkapazität bedeutet somit einen höheren Stromverbrauch, weil größere Kapazitätswerte kontinuierlich umgeladen werden müssen. Deshalb ist für batteriebetriebene und stromsparende Anwendungen ein Kompromiss zwischen Genauigkeit und Stromverbrauch notwendig. Speziell beim Einsatz von Low-Power-Halbleitern kann die maximale Höhe der verwendbaren Lastkapazität stark eingeschränkt sein, weil hier häufig die Oszillatorschaltung aufgrund der stromsparenden Eigenschaften des Halbleiters mit geringer Verstärkung versehen ist. Sollte hier nicht genügend Margin vorhanden sein, kann dies zu Problemen mit dem Anschwingverhalten des Oszillators und verlängerten Start-up-Zeiten bis hin zu Feldausfällen führen.

Auch der Einsatz eines Halbleiters mit zu viel Verstärkung im Oszillatorkreis kann zu Problemen führen - nämlich dann, wenn der Halbleiter dem Quarz so viel Energie zuführt, dass die Oszillation zu sehr angeregt und damit mechanisch beschädigt oder seine Kristallstruktur gestört wird. Die Angabe dieser Grenze erfolgt durch den sogenannten maximalen Drive Level, also die Energie, die dem Quarz maximal zugeführt werden darf, ohne ihn zu schädigen.

In batteriebetriebenen Anwendungen ist es häufig notwendig, eine geringe Lastkapazität zu wählen (typischerweise 8 bis 12 pF). Dies ist dann der Fall, wenn der Oszillator nicht über genügend Verstärkung verfügt oder als VCXO (Voltage Controlled Crystal Oscillator) oder DCXO (Digitally Controlled Crystal Oscillator) ausgeführt werden soll. Hierdurch erhöht sich der Ziehbereich, der so zu dimensionieren ist, dass alle anfallenden Frequenztoleranzen über die Lebenszeit ausgeglichen werden können. In diesem Fall steigt die Signifikanz des durch Schwankungen der Streukapazität verursachten Frequenzfehlers erheblich an, und die Kalibrierung der Lastkapazität gewinnt zusätzlich an Bedeutung. Bei einer Sensitivität von z.B. 20 ppm/pF bewirkt bereits eine Variation der tatsächlichen Lastkapazität in der Kundenschaltung von 0,5 pF (was fast utopisch gering ist) einen Frequenzfehler von 10 ppm, der für viele Anwendungen bereits kritisch wäre.

- Wahl der Lastkapazität ist essentiell

- Dominante und relevante Parameter

- Know-how für gutes Oszillator-Design