Auswahl von induktiven Bauelementen für Entstör-Applikationen

Induktivitäten in der EMV

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Induktivitäten in der EMV

Bis 100 MHz „verhält“ sich ein SMD-Ferrit wie eine Induktivität mit Z proportional zu XL, der Verlustanteil R ist gering. Das Impedanzmaximum liegt bei etwa 180 MHz, jedoch ist das keine Resonanz, da der induktive Anteil, also XL(f), hier Null ist und der Realanteil R(f) dominiert. Zwischen 100 und 1000 MHz liegt also der bevorzugte Anwendungs-Frequenzbereich des SMD-Ferrits, in dem z.B. Störströme dieser Frequenz reduziert werden können. Die parasitäre Kapazität wird bei SMD-Ferriten hauptsächlich durch die Anschlusspads bestimmt und liegt unter 2 pF. Da im hohen Frequenzbereich aber der induktive Impedanzanteil praktisch Null ist, entsteht auch keine Resonanz. Der Gleichstromwiderstand liegt bei SMD-Ferriten im Bereich einiger mΩ bis etwa 1 Ω und ist somit deutlich niedriger als bei anderen Induktivitäten mit vergleichbaren Parametern. Trotzdem ist jedem SMD-Ferrit ein maximaler Nennstrom zugewiesen, bei dem eine Erwärmung des Bauteils um 20 K auftritt und die Impedanz um ca. 25 % abnimmt (!). Ist man auf die hohe Impedanz angewiesen, sollte der Nennstrom also nicht erreicht werden. Bevorzugte Anwendungsbereiche von SMD-Ferriten sind die Entkopplung von Versorgungsspannung in Digitalschaltungen oder das Filtern an Schnittstellen.

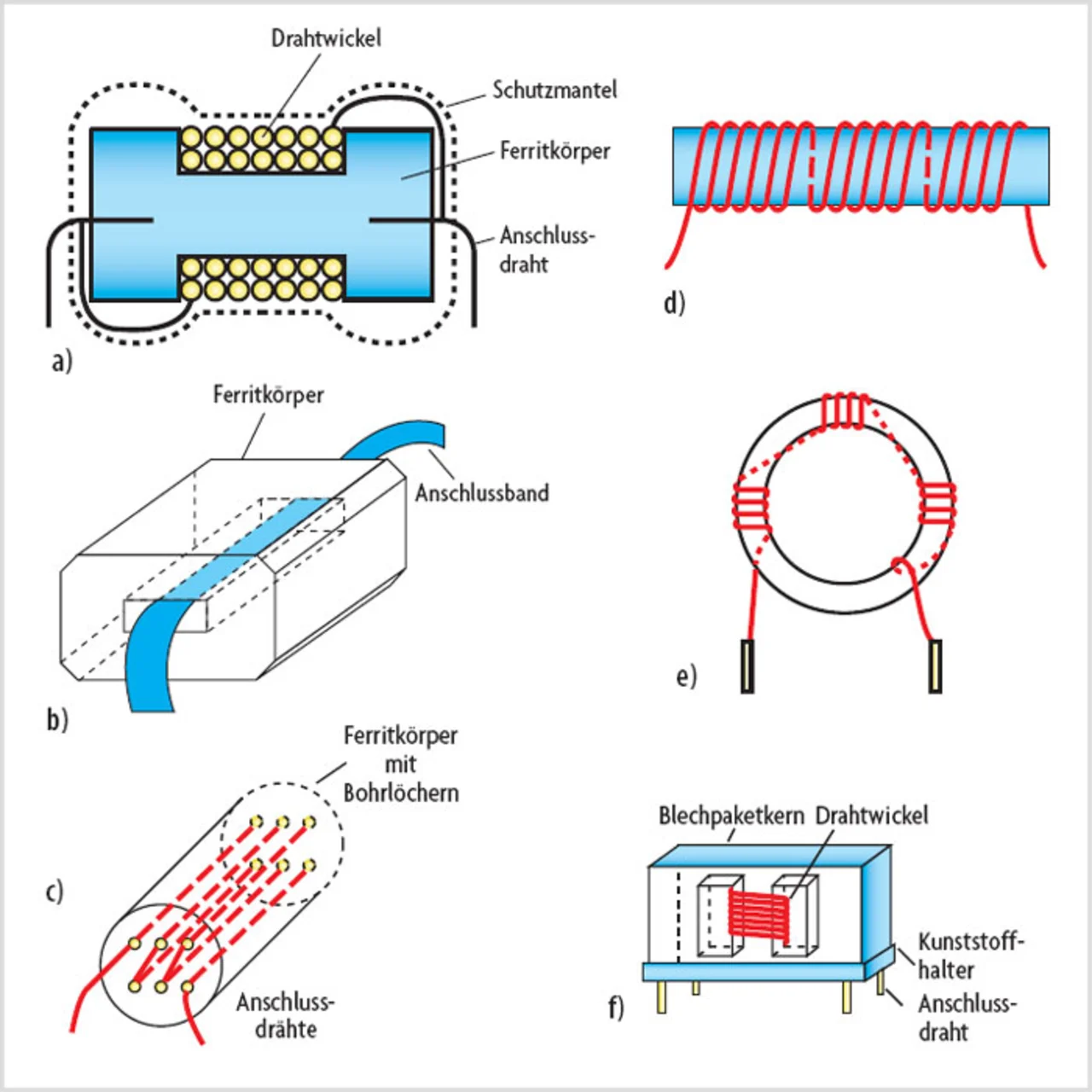

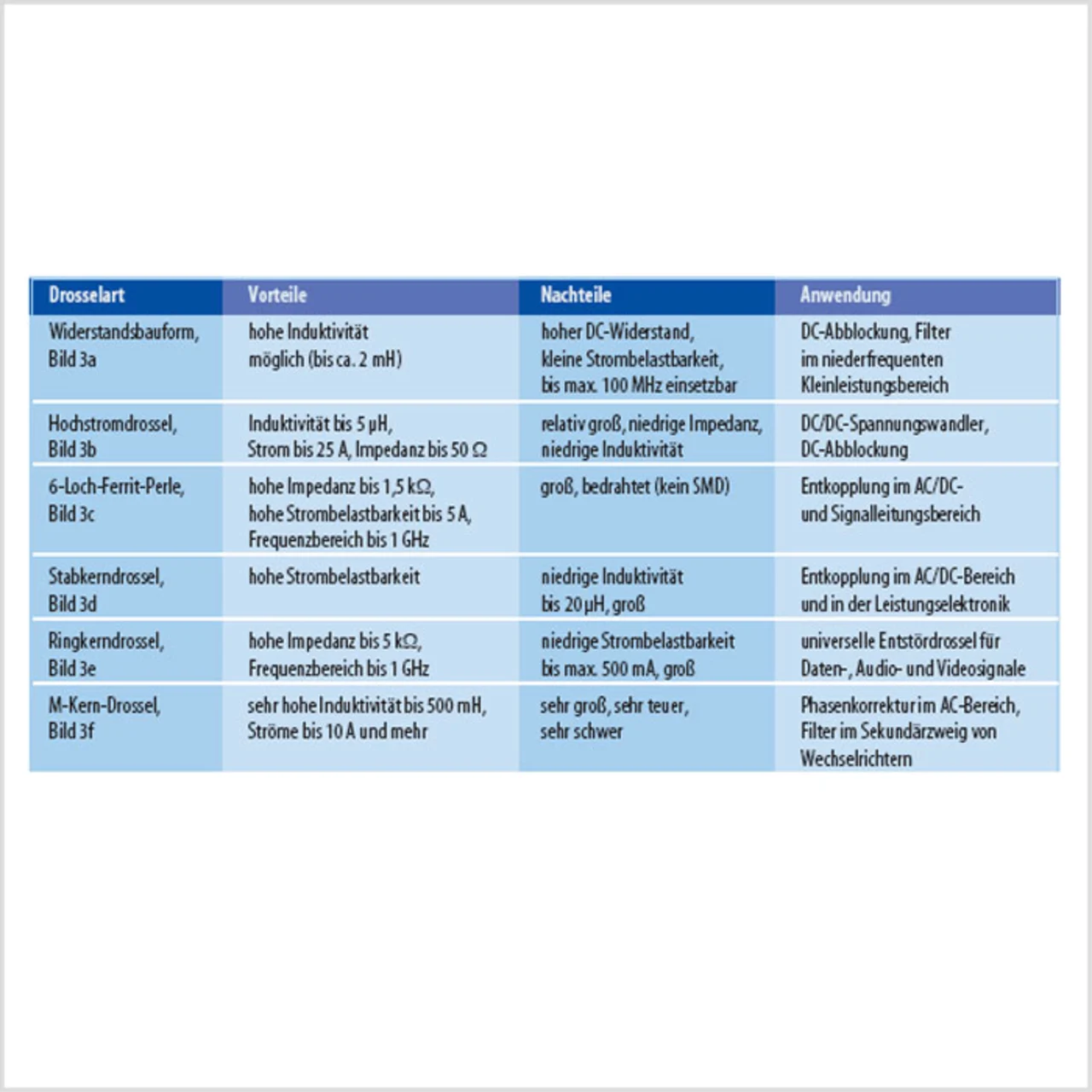

Die Entstördrossel

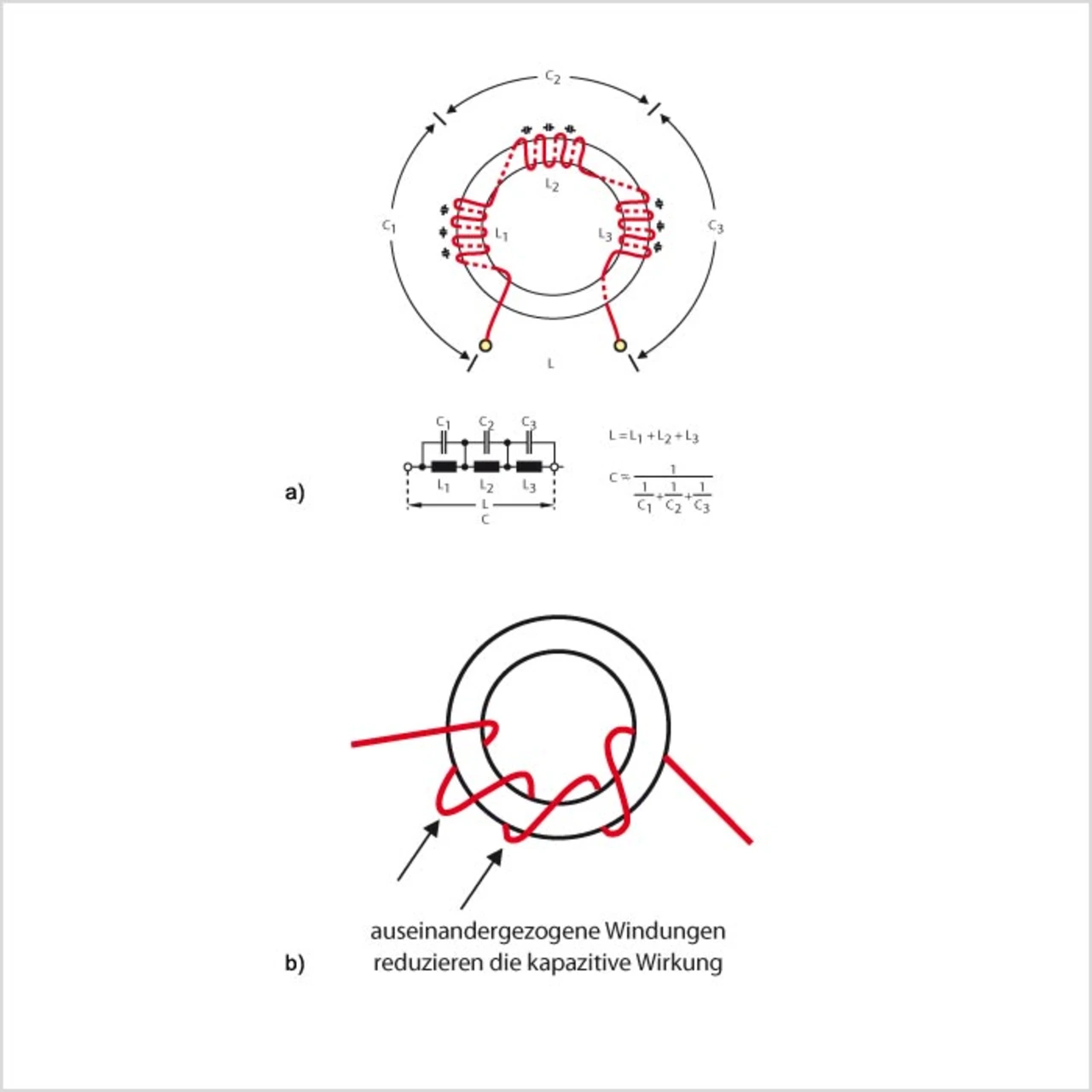

Konventionelle Entstördrosseln gibt es in unterschiedlichen Bauformen für unterschiedliche Anwendungen. Allen gemeinsam ist ein Ferrit- oder Eisenkörper mit einem Drahtwickel (Bild 3). In Tabelle 1 sind Vor- und Nachteile sowie Anwendungsfelder der Bauelemente aufgelistet. Zur Reduzierung der Koppelkapazität werden die Drahtwickel in mehrere Pakete bzw. Segmente unterteilt (Bilder 3d und 3e). Bild 4a verdeutlicht das Prinzip am Beispiel der Ringkerndrossel. Ein Auseinanderziehen der Windungen reduziert ebenfalls die kapazitive Kopplung, hier aber zwischen den einzelnen Windungen (Bild 4b). Mit steigender Windungszahl der Wickelpakete verschiebt sich übrigens die Resonanzfrequenz wegen der zunehmenden Koppelkapazität zu niedrigerer Frequenz.

- Induktivitäten in der EMV

- Übertrager und Transformatoren

- Induktivitäten in der EMV

- Induktivitäten in der EMV