Schaltungsparameter beim Übertragungssystem FlexRay

Mit 10 Mbit/s über den FlexRay-Bus

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Literatur

| [1] | Kraft, K.H.; Müller, T.: Untersuchung der Leitungsabschlüsse für den CAN-Bus. EMV in der KFZ-Technik 35. VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikro- und Feinwerktechnik (GMM), S. 69 – 74, Wolfsburg 2001. |

| [2] | Kraft, K.H.: Simulation von CAN-Bus-Komponenten und -Übertragungsnetzen; GMM/ITG-Fachtagung „Analog ‘02“, Bremen 2002. |

| [3] | Claus, L.; Körber, B.: CAN (High Speed) in Kraftfahrzeugen; EMV-Eigenschaften künftiger Bus-Topologien und Betriebsarten, EMV 2000, Düsseldorf. |

| [4] | Ortega, L. D.; Kraft, K.H.: Ersatzschaltung und Anwendung von Entstördrosseln beim CAN-Bus, D&V Kompendium 2004/2005, S. 170 bis 171. |

| [5] | Ortega, L. D.: Physical Layer Modellierung der Bussysteme CAN und FlexRay im Kraftfahrzeug. Dissertation an der TU Braunschweig, Shaker-Verlag, Aachen 2005. |

| [6] | Döring, M.; Meyna, A.; Rech, B.; Lübke, A.; Gestwa, M.: Methoden zur Optimierung der Wirtschaftlichkeit von Komponenten und deren Verkabelung im Kfz. 10. Internationaler Kongress: Elektronik im Kraftfahrzeug , VDI, Baden-Baden 2001. |

Dr.-Ing. Lorena Díaz Ortega studierte Elektrotechnik mit Schwerpunkt Hochfrequenztechnik an der Universidad Politécnica de Valencia und hat 2005 an der TU Braunschweig promoviert, und zwar im Bereich der Modellierung und Simulation der physikalischen Bussysteme im Kraftfahrzeug. Zurzeit arbeitet sie bei der Firma Carmeq im EMV-Zentrum der Volkswagen AG. Ihr fachlicher Schwerpunkt ist EMV in der Kfz-Technik. |

| Dr.-Ing. Martin Döring studierte Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Nachrichtentechnik an der TU Braunschweig. Seine Promotion machte er 2003 bei der Volkswagen AG und dem Institut für Sicherheitstheorie und Verkehrstechnik der BUGH Wuppertal zur Wirtschaftlichkeits- und Sicherheitsoptimierung von Kraftfahrzeugen. Seit seiner Promotion leitet er das Projekt „FlexRay“ bei der Volkswagen AG in Wolfsburg. |

| Prof. Dr.-Ing. Karl Heinz Kraft studierte Elektrotechnik an der TU Braunschweig. Er arbeitete von 1974 bis 1988 als Entwicklungsingenieur bei Siemens und war maßgeblich an den Forschungsaktivitäten zur Leittechnik von Magnetbahnen beteiligt. Seit 1988 ist er an der FH Braunschweig/Wolfenbüttel tätig. Seine fachlichen Schwerpunkte sind Hochfrequenztechnik und EMV. |

| Lothar Claus studierte Elektrotechnik mit Schwerpunkt Nachrichtentechnik an der Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel. Er ist seit 1988 bei der Volkswagen AG in Wolfsburg beschäftigt und dort im EMV-Zentrum als Teamleiter tätig. Er ist Mitarbeiter in den VDE-Normausschüssen für „Eigenentstörung“ und „EMV von Halbleitern“. |

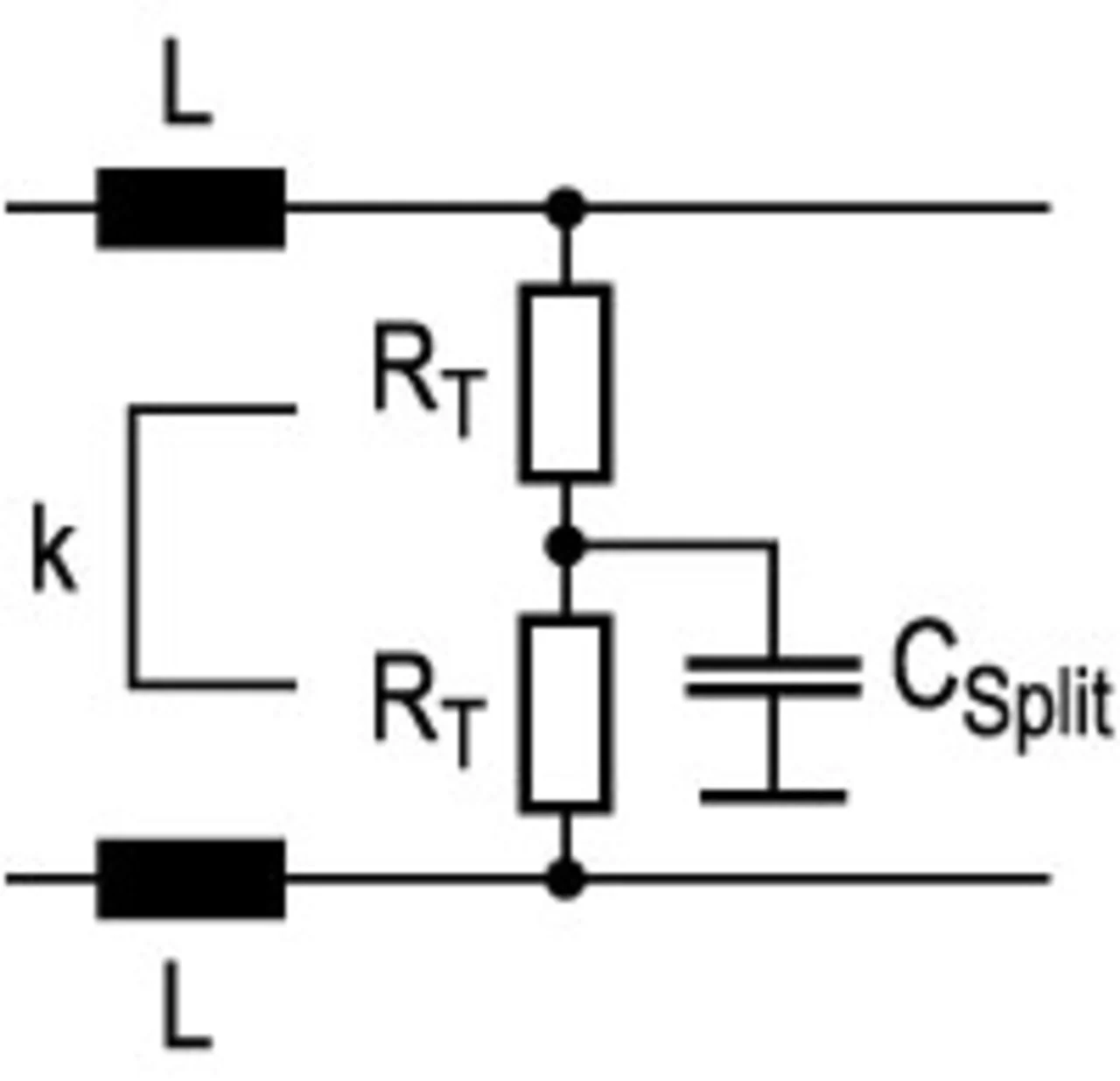

| UP’ und UM’ | die Leerlaufspannungsquelle oder Datenquelle des Transceivers, |

| RP und RM | die entsprechenden Ausgangs-/Eingangswiderstände, |

| RPL und RML | die äquivalente Buslast, |

| Ud | das Bezugspotential des Bussystems. |

Aus Symmetriegründen ergeben sich bei der differenziellen Signalübertragung weitere Bedingungen: RP = RM; IP = –IM; UP’ = –UM’.

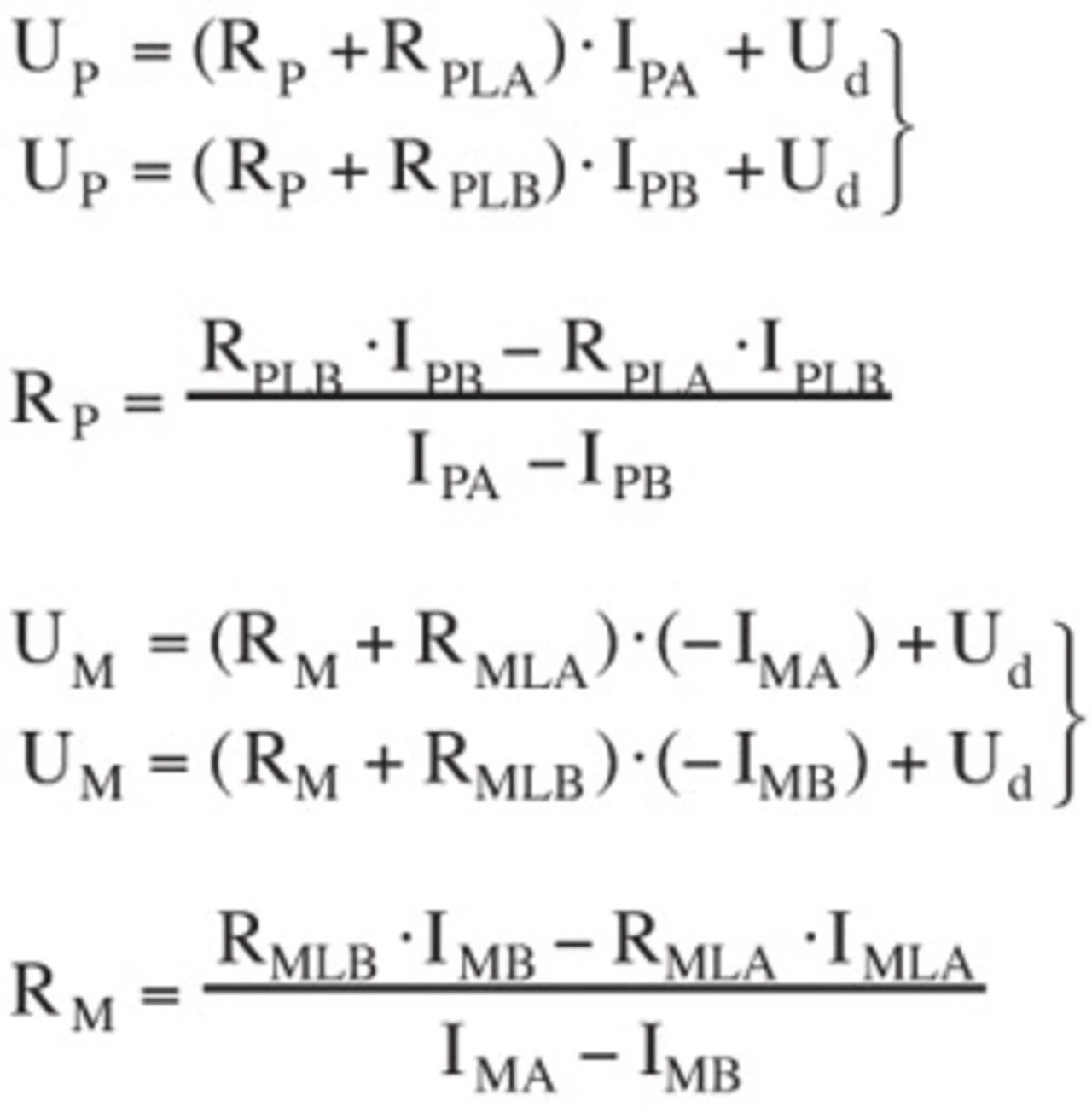

Die Schaltungsunsymmetrien sind für die EMV relevant, da als Konsequenz ein Gleichtaktstrom generiert wird, der sich als Gleichtaktstörung ausbreitet und über die Masse zur Störquelle zurückfließt. Nach Bild 2 sind die unbekannten Parameter RP, RM, UP und UM zu ermitteln. Dabei weist der Buspegel des Transceivers eine Abhängigkeit von den DC-Buslastwerten RPL und RML (Unterindex A und B) auf. In diesem Fall ergibt sich ein System von zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten für jeden Busleiter:

Jobangebote+ passend zum Thema

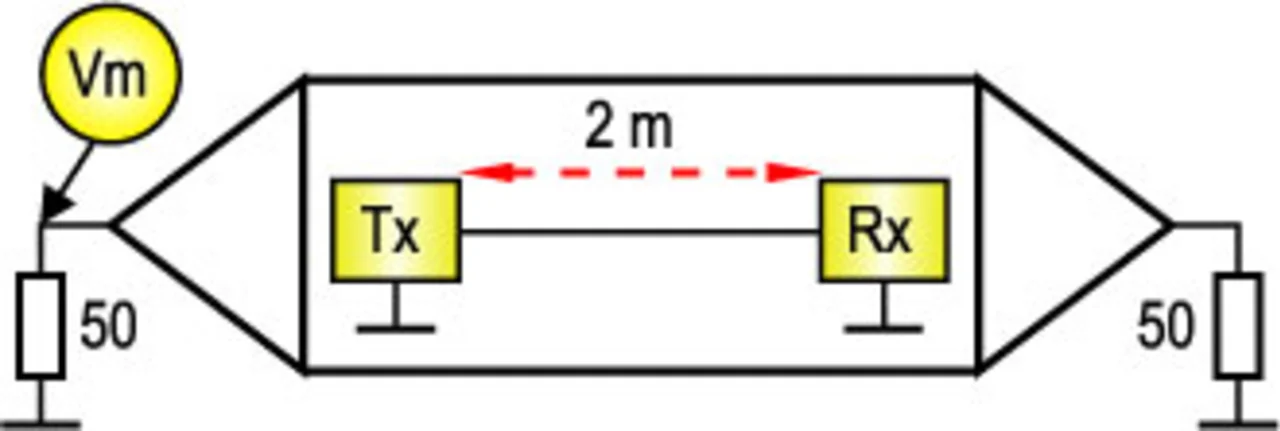

Um die Ausgangswiderstandsformeln zu lösen, ergeben sich als bekannte Parameter entweder die Ströme IP, IM oder die Spannungen UPL, UML; d.h., durch die gemessenen Spannungsgrößen sind die Stromgrößen ermittelbar und umgekehrt. Dabei sind zwei FlexRay-Transceiver (Typ A und Typ B) zu untersuchen. Unter Berücksichtigung der Werte für die äquivalenten Lastwiderstände (A ≡ 45 Ω, B ≡ 90 Ω) erhält man für den Dominantzustand die in der Tabelle gezeigten Werte.

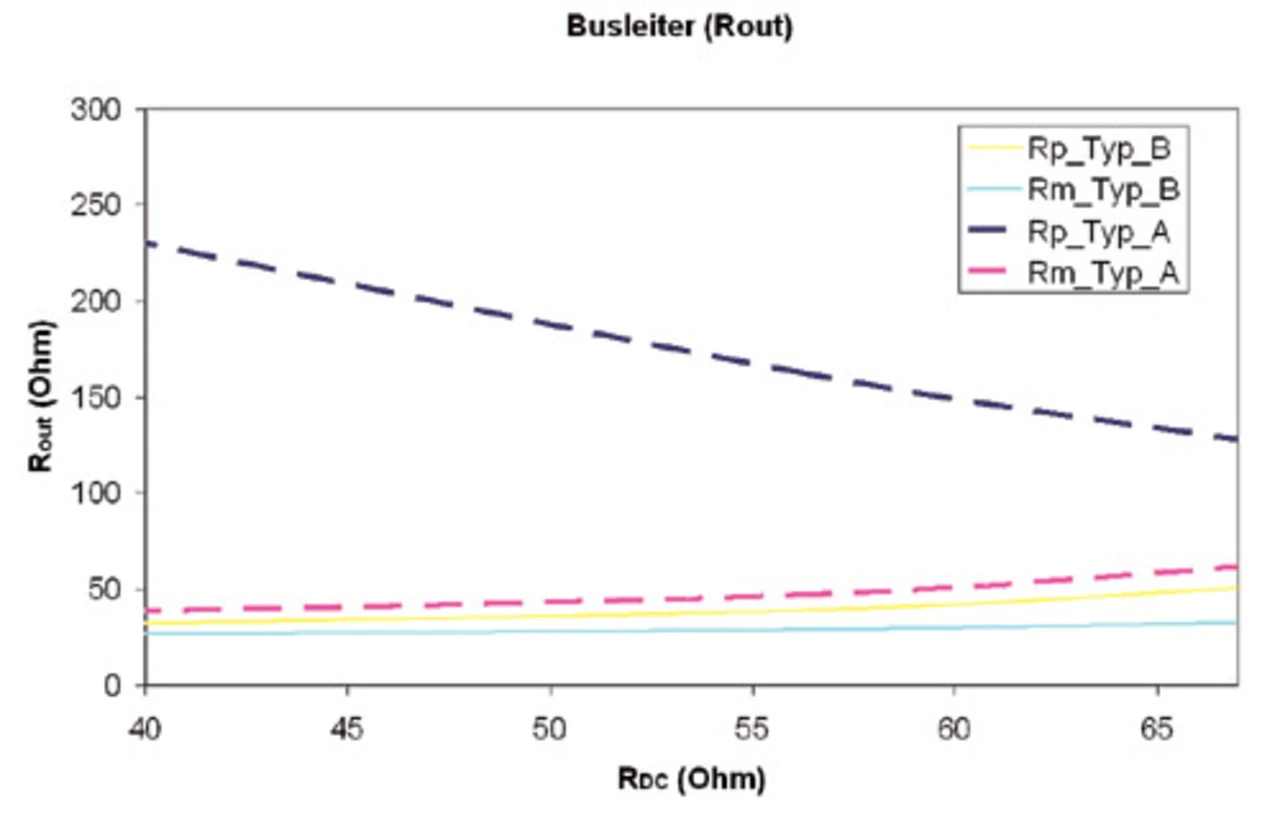

Die Ergebnisse zeigen eine beträchtliche Unsymmetrie im Transceiver Typ A. Dabei haben die resultierenden Ausgangswiderstände für jeden Busleiter nicht den gleichen Wert und der BUs_Plus bietet für die entsprechenden Lasten einen hochohmigen Wert an, der ganz niedrige Spannungspegel verursacht. Dagegen weist der Transceiver Typ B eine bessere Symmetrie auf, da die beiden Ausgangswiderstände sehr nah beieinander liegen. Unter Berücksichtigung der FlexRay-Spezifikation wäre ein Wert von 22,5 Ω für RP und RM optimal für einen Gegentaktwellenwiderstand der Leitung von ca. 90 Ω und eine Terminierung von ebenfalls 90 Ω. Durch weitere Buslast-Kombinationen wird in Bild 3 der Verlauf der Ausgangswiderstände beider Busleiter (RP und RM) in Abhängigkeit von der Buslast (RDC) für jeden Transceiver-Typ dargestellt. Aufgrund einer starken Unsymmetrie des Typs A gibt es keine Übereinstimmung der Kurven (rosa und dunkelblau). Bei Typ B weichen die Kurven (gelb und hellblau) nur geringfügig voneinander ab, ihre Werte bleiben fast konstant und niederohmig für verschiedene Buslasten.

Das FlexRay-Transceiver-Modell kann näherungsweise mit spannungsgesteuerten Schaltern nachgebildet werden, wobei sich die Schaltspannungen und -zeitpunkte sowie die Ersatzwiderstände aus den entsprechenden Messungen ergeben.

- Mit 10 Mbit/s über den FlexRay-Bus

- Literatur