Thermoelementverstärker

Temperaturen präzise messen

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Programmierbare Flexibilität

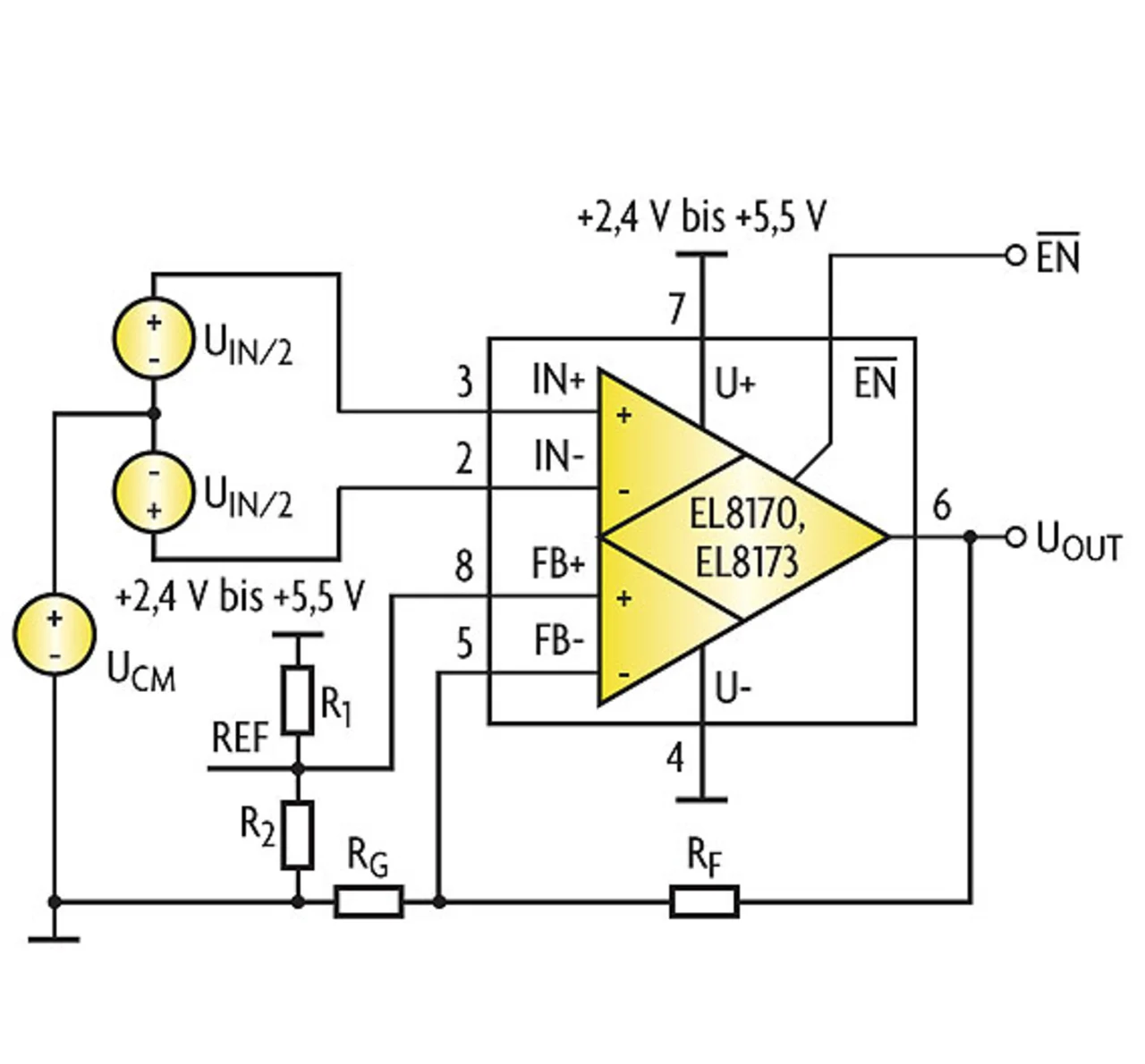

Mit dem Instrumentenverstärker EL8173 zusammen mit dem digitalen Potentiometer kann die Verstärkung wahlweise zwischen G = 30 bis 150 über den I²C-Bus eingestellt werden – maximale Flexibilität mit programmierbarem Instrumentenverstärker. In Bild 5 wird das Schaltungsprinzip mit den verstärkungsbestimmenden Widerstand RG und RF gezeigt.

Im Gegensatz zu den klassischen Instrumentenverstärkern mit drei internen Operationsverstärkern kann diese neue Topologie mit einem Serienwiderstand vom Ausgang an den Referenz- Pin angeschlossen werden, ohne die Gleichtaktunterdrückung von –135 dB zu beeinflussen. Damit entfällt ein zusätzlicher Buffer-Operationsverstärker, der früher verwendet werden musste, um den Referenzbezugseingang des Instrumentenverstärkers niederohmig zu treiben.

Der Pin FB+ ist ein hochohmiger Eingang; wird hier direkt mit der Kaltstellenreferenz verbunden. Daher kann hier direkt mit einem Widerstandsspannungsteiler ohne zusätzlichen driftarmen Buffer-Operationsverstärker gearbeitet werden – Mehrkosten für die gesamte Schaltung entfallen. Allerdings gilt es bei der Dimensionierung des Widerstandsteilers auf die verwendeten, relativ niederohmigen Widerstände zu achten, um den Einfluss des Ruhestroms auf den Spannungs- Offset zu minimieren. Jede Offsetspannung am Referenzpunkt wird über den verstärkungsbestimmenden Widerstand bzw. den eingestellten Faktor verstärkt und am Ausgang wirksam. Ebenso hat das Spannungsrauschen der Spannungsreferenz direkten Einfluss; deshalb ist der Ausgang mit einem Tiefpass mit 1,6 Hz Grenzfrequenz beschaltet. Die Berechnung der Verstärkung bzw. Ausgangsspannung basiert auf den in folgenden mathematischen Zusammenhängen:

Durch die direkte Mikrocontroller- Anbindung des digitalen Potentiometer via I2C ist die Anpassung der Thermoelemente sehr einfach. Für die Messung der Kaltstelle oder Klemmentemperatur gibt es viele Temperatursensoren. Gängige Typen sind Pt100, PTC- oder NTC-Widerstände, Halbleitersensoren oder eine einfache Siliziumdiode. Die wichtigsten Vorgaben bei dieser Schaltungsentwicklung waren die Universalität der Schaltung und eine hohe Genauigkeit der Kaltstellenmessung. Mit der gezeigten Schaltung lassen sich sowohl massebezogene Thermoelemente als auch Floating-Thermoelemente differentiell anschließen. Die beiden Widerstände R4 und R5 (Bild 4) bilden den Spannungsteiler zum Abgleich des Seebeck-Koeffizienten. Beim Abgleich der Kompensationsspannung bzw. bei der Wahl der Widerstände muss darauf geachtet werden, dass die Tabelle 1 nur eine Empfehlung ist.

| Typ-Material | Empfindlichkeit bei 25 °C | Temperaturbereich | Typ. Ausgangsspannung |

|---|---|---|---|

| T - Kupfer/Konstantan | 40,6 μV/K | –270 bis +600 °C | 25 mV |

| J - Eisen/Konstantan |

51,7 μV/K | –270 bis +1000 °C | 60 mV |

| K - Nickel-Chrom/Nickel | 40,6 μV/K | –270 bis 1300 °C | 55 mV |

| E - Nickel/Konstantan | 60,9 μV/K | –270 bis +1000 °C | 75 mV |

| S- Platin 10%/Rhodium-Platin | 6 μV/K | 0 bis +1330 °C | 16 mV |

| R - Platin 10%/Rhodium-Platin | 6 μV/K | 0 bis +1600 °C | 19 mV |

Tabelle 1. Überblick über die gebräuchlichsten Thermoelemente. Die typische Ausgangsspannung gilt für den jeweiligen Temperaturbereich der Anwendungen.

Die Thermoelemente haben keinen konstanten Seebeck-Koeffizienten über den gesamten Temperaturbereich. Ein Thermoelement vom Typ R – das aber in der Praxis nicht so oft verwendet wird – hat z.B. bei 0 °C einen Koeffizienten von 5,3 μV/K, bei 1000 °C hingegen liegt er bei 13,2 μV/K. Deshalb muss der Anwender mit Hilfe eines Tabellenbuchs den jeweiligen Seebeck-Koeffizienten des Temperaturbereichs auswählen. Die Empfehlungen unter Berücksichtigung des Spannungsteilers R4 und R5 und Register-Inhalt (AV = 1 und N Register = 0) findet man in Tabelle 2.

| Typ | VCJC (μV) | M-Register |

|---|---|---|

| T | 40,7 |

43 |

| J | 51,7 |

20 |

|

K |

40,5 | 43 |

| E | 61,0 | 0 |

Tabelle 2. Eine Liste der jeweiligen Seebeck- Koeffizienten unter Berücksichtigung des Spannungsteiler R4 und T5 sowie des Registerinhalts. (Av = 1; N-Register = 0)

Garantierte Wiederholgenauigkeit der Messung

An die A/D-Wandlung müssen ebenfalls höchste Anforderungen gestellt werden. Das Delta-Sigma-Prinzip des MCP3550/1/3 sorgt für maximale differentielle Linearität von 22 bit und generiert damit keine Missing Codes. Das Rauschen liegt bei max. 2,5 μV(RMS) mit einem maximalen Fehler (Offset, Gain etc.) von 10 ppm. Das sind Voraussetzungen, um eine maximale Wiederholgenauigkeit der Messungen zu gewährleisten und damit kleinste Temperaturunterschiede ausreichend gut darzustellen. Die volldifferentielle Eingangsstufe bietet zusätzlich den Vorteil, den Signalbezugspunkt (Signal-Masse) separat auf dem Board zu routen. Somit können die Versorgungsmasse und die Signalmasse separat geführt und dann am niederohmigen Sternpunkt zusammengeführt werden. Das digitale Filter sin x/x mit Nullstellen, die bei 50 Hz oder 60 Hz einstellbar sind, sorgt zusätzlich für Brummstörunterdrückung.

Mit dieser Systemlösung bietet Rutronik einen schnelleren Einstieg in die Präzisionsmesstechnik. Ein Distributor kann einen Hersteller natürlich objektiver beurteilen als der Hersteller sich selbst. Rutronik schlägt einen Hersteller nur dann für den Einsatz vor, wenn dessen Produkte die Projektanforderungen des Anwenders erfüllen. Die Bauteile werden dann in der Signalkette aufeinander abgestimmt.

Literatur

[1] Thermocouple Reference Tables based on the IPTS-68 National Bureau of Standards.

[2] Datenblätter von Intersil in Bezug auf EL8173, ISL21400, ISL21009 und ISL95810

[3] Datenblatt von Microchip über MCP3550/1/3

[4] Application Note Intersil AN1298

Der Autor

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Mangler beschäftigt sich seit seinem Studium der Elektrotechnik an der Hochschule Karlsruhe (Technik und Wirtschaft) intensiv mit der Analogtechnik. Nach verschiedenen Stationen in der Entwicklung, der Applikation, der Produktdefinition und dem technischen Marketing leitet er heute den Bereich Strategisches Marketing Europa bei Rutronik.

- Temperaturen präzise messen

- Heiß oder kalt: das Messprinzip

- Auswahl der Bauelemente

- Programmierbare Flexibilität