Thermoelementverstärker

Temperaturen präzise messen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Heiß oder kalt: das Messprinzip

Die Funktionsweise der Thermoelemente beruht auf dem Seebeck-Effekt. Dieser besagt, dass unterschiedliche Metalle über unterschiedliche Mengen an freien Elektronen verfügen. Werden zwei verschiedene Metalle verbunden, so diffundieren aus dem Metall mit der größeren Elektronenmenge mehr Elektronen als umgekehrt. Es entsteht ein Elektronengefälle und somit eine kleine, aber messbare Spannung: die Thermospannung. Da die Anzahl freier Elektronen mit der Thermospannung zunimmt, steigt gleichzeitig die abgegebene Spannung, beginnend vom absoluten Nullpunkt 0 K = –273 °C. Üblicherweise werden Temperaturen aber in °C gemessen, daher ist eine Subtraktion eines genauen Messwertes einer Referenzstelle notwendig, z.B. ein Eisbad mit 0 °C.

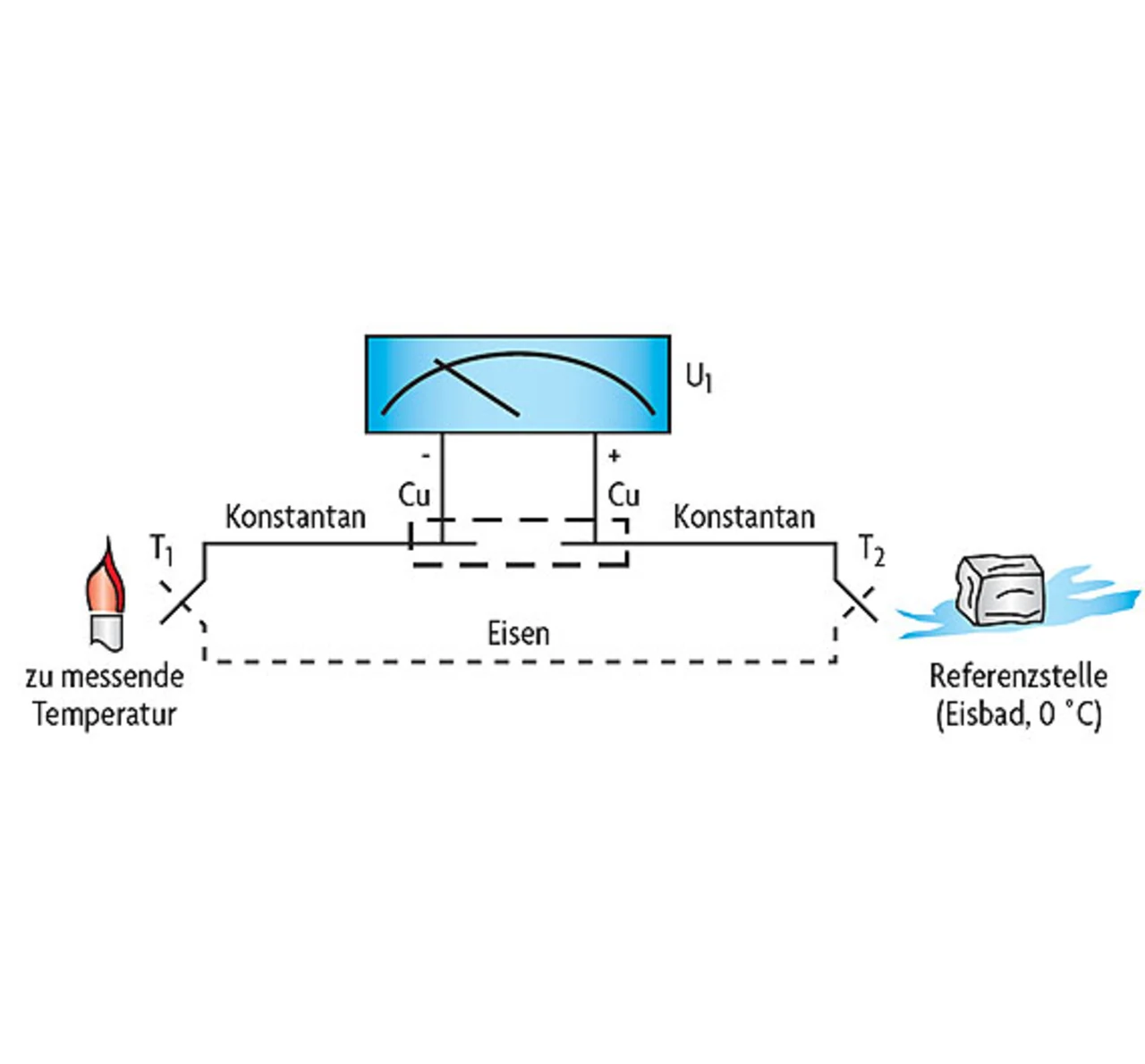

Bei dieser einfachen und genauen, aber sehr unpraktischen Methode werden zwei Thermoelemente in Reihe geschaltet (Bild 1). Die Polarität der beiden Thermoelemente wird so gewählt, dass sich die beiden Thermospannungen subtrahieren. Die gemessene Spannung nimmt unter Berücksichtigung einer bekannten materialspezifischen Nichtlinearität mit der Temperatur zu.

Geht man nun davon aus, dass die Anschlussklemmen des Thermoelements aus Kupfer sind, so hat man ungewollt zwei neue Thermoelemente – im Beispiel von Bild 1 aus Kupfer und Konstantan. In diesem Fall haben die beiden neuen Thermoelemente allerdings keinen Einfluss auf die Messung, weil beide Klemmen, sofern sie auf gleicher Temperatur gehalten werden, auch die gleiche Thermospannung erzeugen. In der Praxis ist eine Lösung mit einer Eisbad- Referenzstelle nicht durchführbar. Allenfalls zum Kühlen einiger erfrischender Getränke wäre ein Eiskübel denkbar, nicht aber als Vergleichsmessstelle neben einem Schaltschrank.

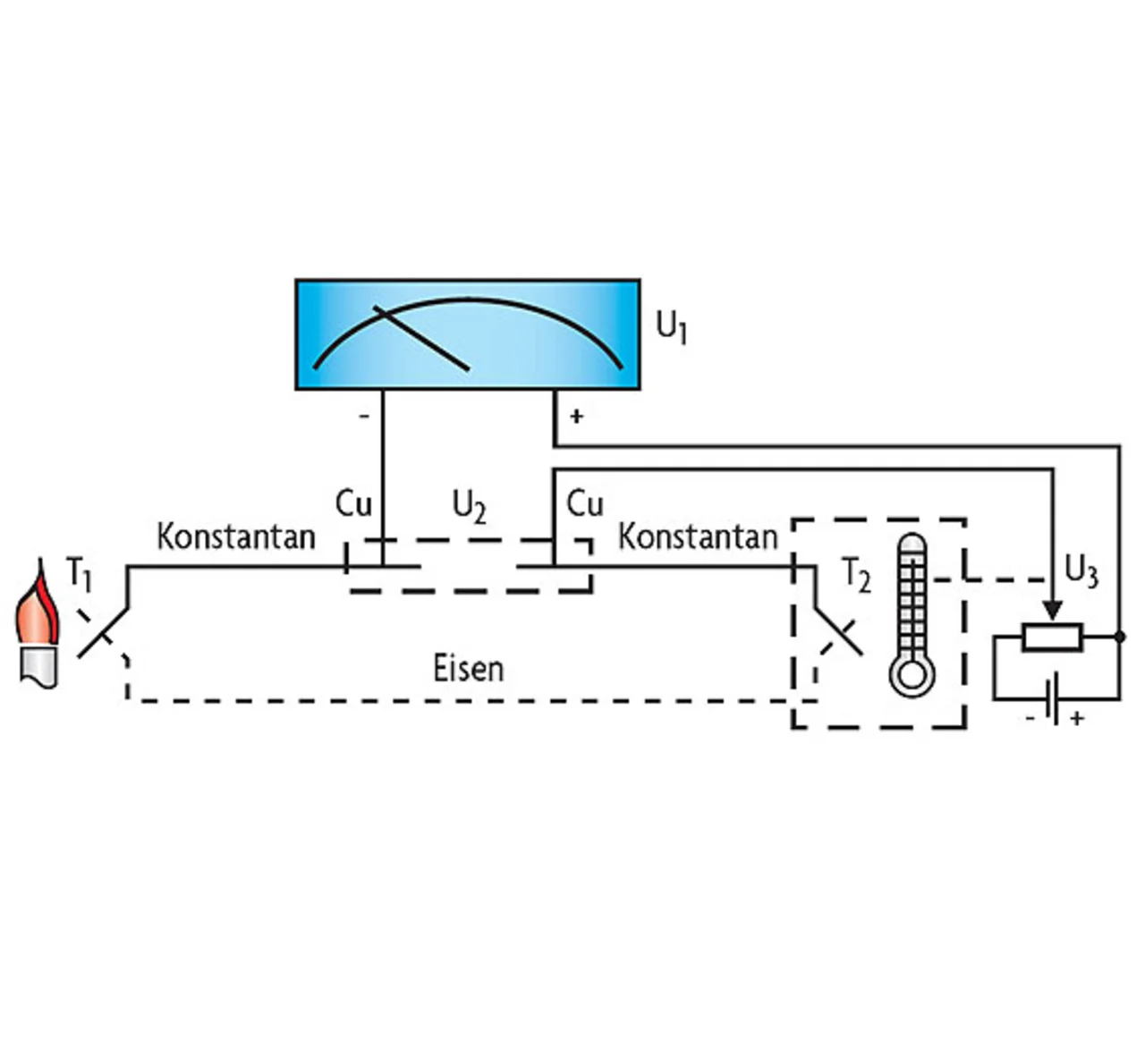

Eine praktikable Lösung zeigt Bild 2: Statt des Eisbades wird die Temperatur T2 der Vergleichsstelle (z.B. 25 °C Umgebungstemperatur) gemessen. Befindet sich die Vergleichsstelle auf der Umgebungstemperatur, so subtrahiert das Vergleichsstellen- Thermoelement eine 25 °C entsprechende Thermospannung zuviel. Aus diesem Grund muss diese Spannung an anderer Stelle wieder addiert werden (Kompensationsspannung U3). Normalerweise kann man davon ausgehen, dass die Anschlussklemmentemperatur (Umgebungstemperatur der Baugruppe) im Temperaturbereich der verwendeten aktiven Bauelemente liegt, nämlich typischerweise zwischen –25 °C und +85 °C. In diesem Temperaturbereich sind idealerweise Halbleiter- Temperatursensoren wie der Baustein ISL21400 einsetzbar. Da die Klemmenthermospannungen mit diesem Sensor messbar sind, kann auf ein zweites Thermoelement (T2 in Bild 2) verzichten werden.

Probleme entstehen nun beim Anschluss der Thermoelement-Drähte an den Instrumentenverstärker. Die Klemmenanschlüsse bilden zunächst die Vergleichsstelle für das Thermoelement, für eine Absolutmessung muss ihre Temperatur (T2) zur Temperatur des Thermoelementes (T1) hinzu addiert werden. In der Regel ist die Umgebungstemperatur (T2) nicht genau bekannt, sie wird für gewöhnlich mit 25 °C angenommen.

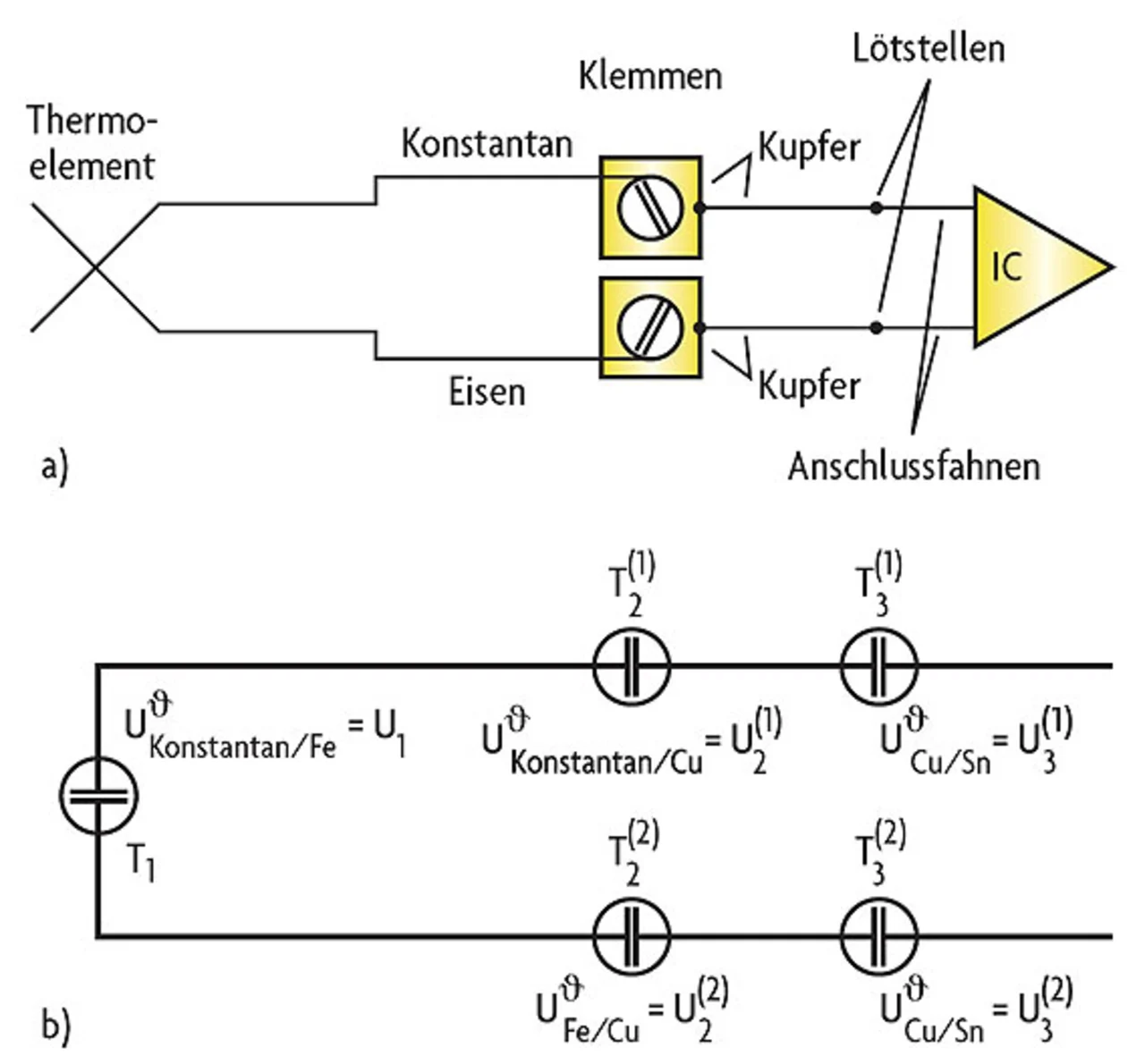

Führt man die Klemmen in Kupfer aus (Bild 3), so bilden diese zwei unterschiedliche Thermoelemente mit den Übergängen Konstantan/Kupfer und Eisen/Kupfer, die bei gleicher Temperatur unterschiedliche Thermospannungen (U2(1) und U2(2))abgeben. Bei konstanter Umgebungstemperatur bleiben diese Spannungen ebenfalls konstant. Da sie in die gleiche Richtung wirken, wird wegen des differentiellen Eingangs des Instrumentenverstärkers nur die Differenzspannung verstärkt.

Um eine unkontrollierbare Drift der Eingangsspannung zu vermeiden, kommt es also im Eingangsbereich des Instrumentenverstärkers darauf an, diesen auf einer möglichst konstanten Temperatur zu halten. Um kurzfristige Schwankungen der Temperatur zu unterdrücken, werden die Klemmen rela tiv groß ausgelegt und der Körper sowie die Schrauben in massivem Kupfer ausgeführt. Eine Ausführung der elektrischen Verbindung zu den Kupferbahnen der Leiterplatte mit einer Kupferschraube vermeidet dabei, dass hier ein weiteres parasitäres Thermoelement entsteht.

Die nächste Schwachstelle ist die Lötverbindung der verzinnten Anschlussfahnen des Instrumentenverstärkers mit dem Kupfer der Leiterbahn (Bild 3b). Lötzinn und Kupfer bilden ein Thermoelement mit einer Empfindlichkeit von 3 μV/K. Auch diese Spannungen (U3(1) und U3(2)) heben sich bei der Verwendung einer differentiellen Eingangsstufe auf – vorausgesetzt, die Temperatur der Lötstellen ist gleich.

Grundsätzlich aber ist zu empfehlen, die Eingangsstufe thermisch so auszulegen, dass der gesamte in Frage kommende Bereich auf der gleichen Temperatur liegt und keine Temperatur- Gradienten auftreten. Soll die am Thermoelement gemessene Temperatur mit einer bestimmten Genauigkeit angegeben werden, dann muss die Temperatur der Vergleichsstelle bekannt sein.

- Temperaturen präzise messen

- Heiß oder kalt: das Messprinzip

- Auswahl der Bauelemente

- Programmierbare Flexibilität