Die zweite Generation macht Hochtemperatur-Supraleiter-Drähte attraktiv für den Einsatz in der Energietechnik

Energieeffizienz braucht Supraleitung

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

HTS: Flüssiger Stickstoff genügt

Die zweite Welle der Euphorie setzte vor 25 Jahren ein, als die so genannten Hochtemperatur-Supraleiter (HTS) entdeckt wurden. Gemessen an unserer gewohnten Umgebung liegen die dafür erforderlichen Temperaturen zwar immer noch sehr tief – aber flüssiger Stickstoff (-196°C) als Kühlmittel genügt, um die Sprungtemperatur zu erreichen. Der Umgang mit flüssigem Stickstoff ist heute in der Industrie Standard und weder ungewöhnlich noch besonders teuer.

Allerdings handelt es sich bei diesen neuen supraleitenden Materialien um keramische Metalloxide - und eine Keramik lässt sich nicht so ohne weiteres zu biegsamen Kabeln verarbeiten. »Versuchen Sie mal, eine Tasse um einen Bleistift zu wickeln«, sagt Dr. Hans-Udo Klein, Geschäftsführer von Bruker Advanced Supercon.

Dennoch versuchen sich die Forscher schon lange an diesem Kunststück. Zunächst entwickelten sie eine Methode, Oxid-Pulver in dünne Rohre aus Silber zu füllen und über Zieh-, Walz- und Temperschritte in einen Multifilament-Supraleiter (BSCCO 2223) zu verwandeln. Sie lassen sich heute in Abschnitten bis zu 2 km Länge und mit Stromtragfähigkeiten bis zu 200 A/mm² fertigen. Mit diesem Trick wird die Keramik tatsächlich etwas biegsam und aus vielen solcher Drähte lassen sich supraleitende Kabel herstellen, die relativ kostengünstig mit flüssigem Stickstoff auf Betriebstemperatur gekühlt werden können.

Weil der Silbergehalt der in diesem »Powder-in-Tube«-Verfahren hergestellten Drähte mit bis zu 70 Prozent sehr hoch liegt, lassen sich bestimmte Kostenniveaus nicht unterschreiten. . Und noch ein Nachteil weisen Drähte dieser ersten Generation auf: Weil das Material starke Magnetfelder nur schlecht verträgt, müssen die Drähte in Motoren und Generatoren doch wieder auf Temperaturen gekühlt werden, die deutlich unter denen liegen, die sich mit flüssigem Stickstoff erreichen lassen.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Energieeffizienz braucht Supraleitung

- HTS: Flüssiger Stickstoff genügt

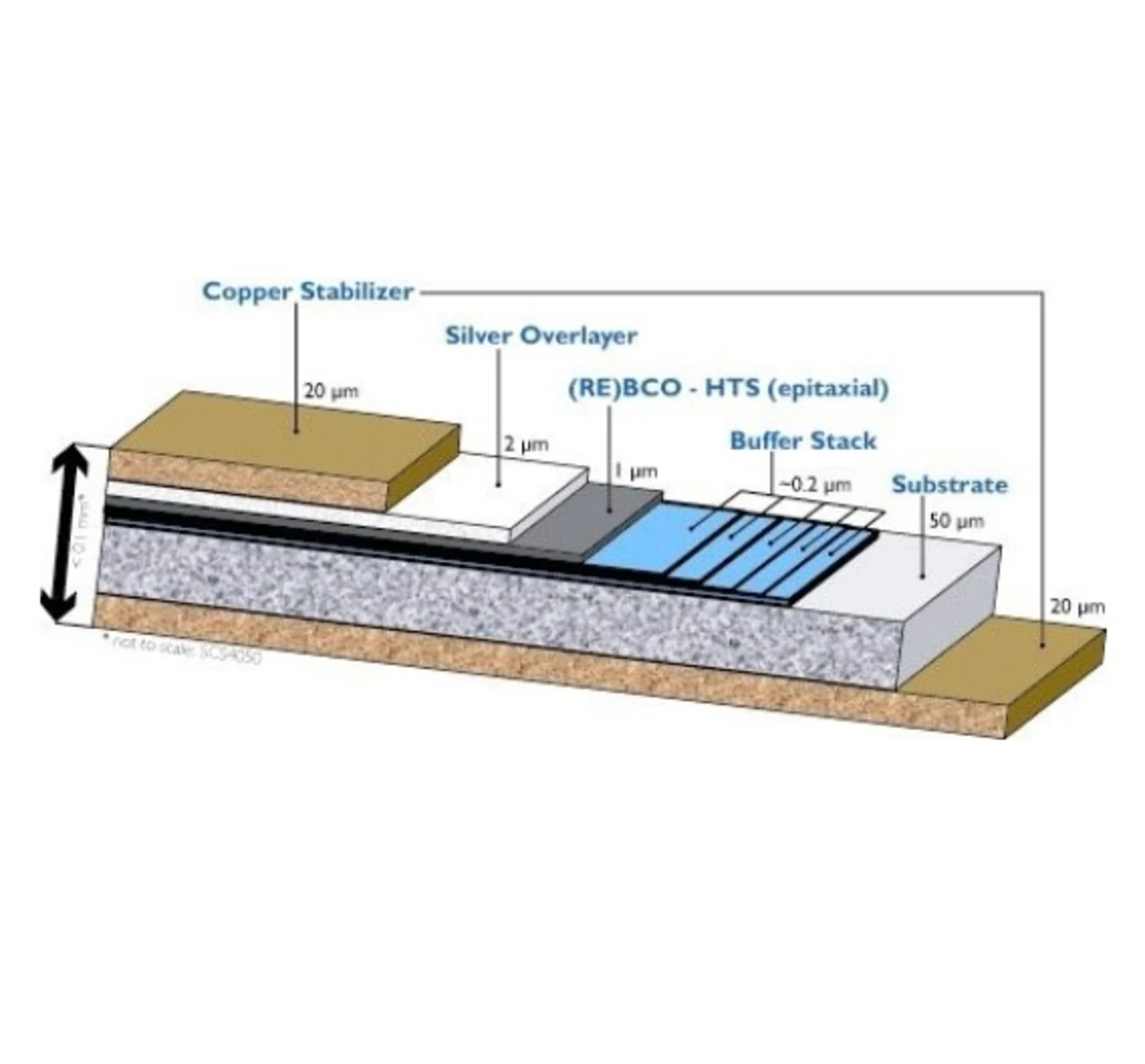

- Nickel-oder Stahl-Bänder statt Silber-Rohre: Das Kostensenkungspotenzial ist erheblich