TU Berlin und das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

Klimarisiken durch Energie aus Biomasse werden unterschätzt

»Bevor die Bioenergie weiter ausgeweitet wird, muss die Wissenschaft eine umfassendere Abschätzung der Risiken liefern«, sagt Ottmar Edenhofer, Chef-Ökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) und Professor der Technischen Universität Berlin.

Da in bisherigen Projekten, in denen Bioenergie eingesetzt wird, teils fundamentale Unsicherheiten enthalten seien, sind neuartige Ansätze des Risikomanagements für den Wandel der Landnutzung notwendig. Eine Möglichkeit wäre, die Beweislast für das Erreichen von Nachhaltigkeitsstandards auf die Produzenten von Bioenergie zu verlagern.

Der großflächige Anbau von Energiepflanzen könnte unter dem Strich zu mehr Ausstoß von Treibhausgasen führen, wenn beispielsweise Wälder abgeholzt und zu Anbauflächen umgewandelt werden. Dabei heißt es in ökonomischen Szenarien zur CO2-Reduzierung, fossile Brennstoffe lassen sich kaum ohne einen massiven Einsatz von Bioenergie ersetzen.

Der Artikel analysiert nun, wie sich diese beiden scheinbar gegensätzlichen Betrachtungsweisen zusammenführen lassen, und er identifiziert die der Debatte zugrundeliegenden wesentlichen Unsicherheiten.

»Energie aus Biomasse ist Gegenstand einer hitzigen Diskussion«, sagt Felix Creutzig, Hauptautor des Artikels von Wissenschaftlern der TU Berlin, des PIK und der Universität Berkeley in den USA. »Forscher müssen sehr klar die Annahmen darlegen, die sie ihrer jeweiligen Untersuchung zugrunde legen. Und sie sollten systematisch die Risiken in die Berechnungen mit einbeziehen, die mit unterschiedlichen Regelungsmöglichkeiten zur Bioenergie zusammenhängen. Politiker haben die Wahl, in Zukunft nur unter genauen Vorgaben den Einsatz von Bioenergie zu erlauben.«

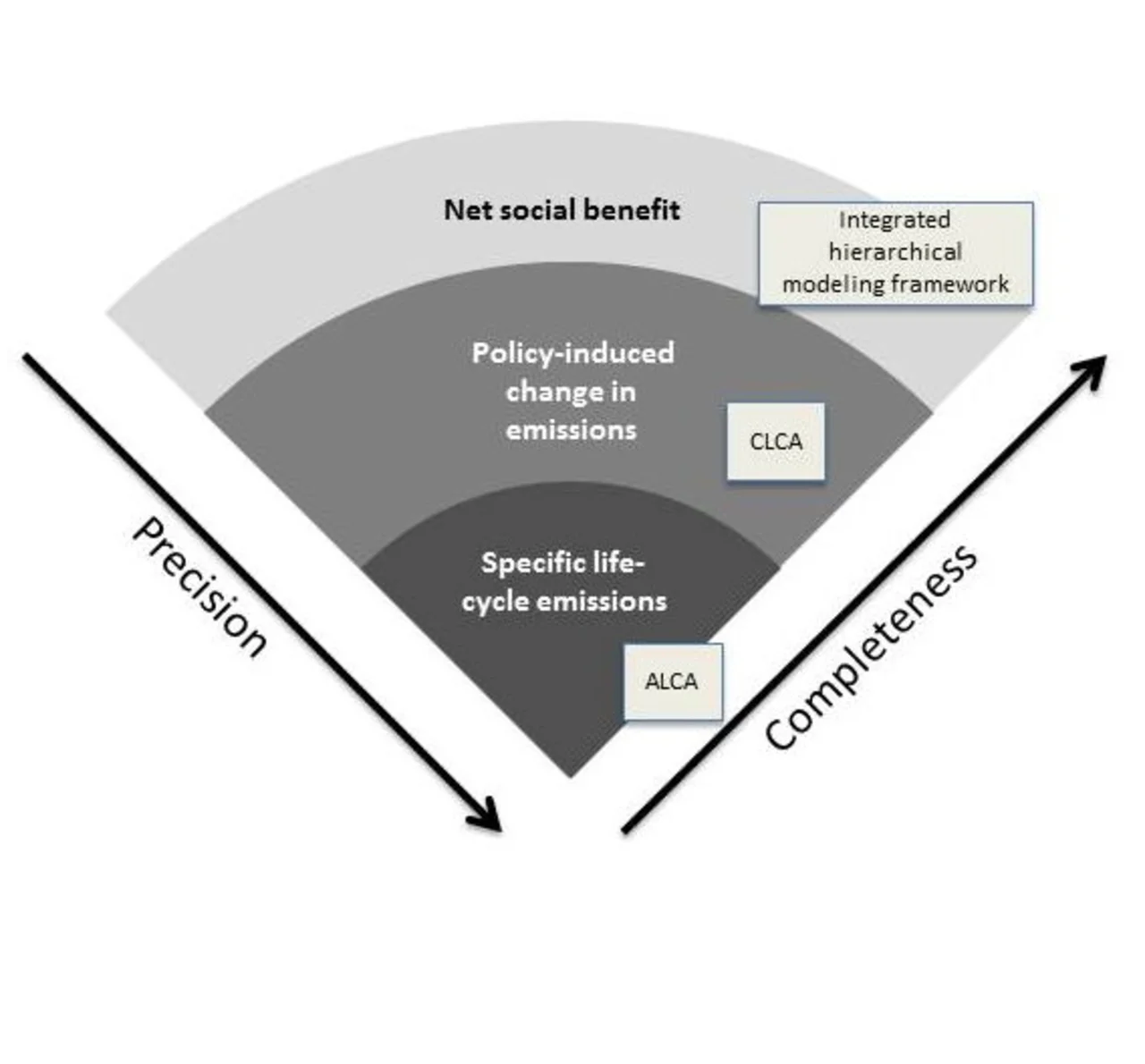

Die Ökobilanz von Energie aus Biomasse ist von großen Unsicherheiten geprägt. Während sich die Emissionen der bisherigen Produktion von Bioenergie meist gut erfassen lassen, bleiben die Effekte einer künftigen Ausweitung des Einsatzes von Bioenergie auf die Märkte von Landwirtschaftsprodukten oder auf den Benzinmarkt laut der Untersuchung oft außer Acht gelassen. So könnte beispielsweise eine verstärkte Erzeugung von Rohstoffen für Biosprit weltweit die Preise für Agrarland in die Höhe treiben. Dies würde Anreize setzen, Anbauflächen auf Kosten natürlicher CO2-Senken auszuweiten.

Auf der anderen Seite behandeln viele ökonomische Szenarien zum Klimaschutz Bioenergie als CO2-neutral. Dabei unterstellen sie, die Ergreifung von Maßnahmen zum Waldschutz und eine höhere Ausbeute von Bioenergie pro Hektar durch technischen Fortschritt. Ob diese Annahmen eintreffen, ist schwer vorherzusagen. Abhängig von solchen Annahmen schwanken die Abschätzungen des Potenzials von Bioenergie jedoch beträchtlich – nämlich um den Faktor Zehn.

Eine umfassende Beurteilung der Chancen und Risiken des Einsatzes von Bioenergie sollte das ganze Spektrum möglicher Entwicklungen darzustellen versuchen und systematisch Auswirkungen auf Märkte erfassen, so die Schlussfolgerung der Forscher.

Die Szenarien müssen systematischer auch die Effekte der Nutzung von Bioenergie in einer nicht perfekten Welt abschätzen, in der es beispielsweise nur einen begrenzten Fortschritt von politischen Regelungen und Technologie gibt. Um hier die Debatte voran zu bringen, sei eine viel engere fächerübergreifende Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen mit Bioenergie befassten Forschungsrichtungen nötig.

»Dies ist eine zentrale Herausforderung für kommende wissenschaftliche Sachstandsberichte«, sagt Ottmar Edenhofer. »Berechnungen zur Wirkung des Einsatzes von Bioenergie in der Zukunft sind von Natur aus mit Ungewissheiten belastet. Hierauf muss man an der Schnittstelle von Politik und Wissenschaft reagieren. Die Projektionen sind teils abhängig von Werturteilen – diese betreffen Energiesicherheit, Klimaschutz, Ernährungssicherheit und den Schutz der Artenvielfalt.«

Wenn es der Wissenschaft gelänge, alle zugrundeliegenden Annahmen und Unsicherheiten den politischen Entscheidungsträgern verständlich zu machen, so Edenhofer, »dann kann das ein Start sein für die wichtige Diskussion, wo wir als Gesellschaft hinwollen, und welche Risiken wir hierbei in Kauf nehmen.«

Gefördert wurde die Analyse von der Michael Otto Stiftung und dem deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung.