Darnell revidiert Forcast: DC/DC-Module fallen zurück

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Flugregler für die Lagestabilisierung

Für die Zukunft gibt es noch Spielraum für Weiterentwicklungen, z.B. die Implementierung eines einfachen „Online-Assemblers“, mit dessen Hilfe kleine Programme, die z.B. auf einem PDA oder Mobiltelefon als Text in einer vereinfachten Syntax erstellt wurden, direkt ausgeführt werden. Diese Programme können über eine serielle Schnittstelle oder bei entsprechender Implementierung über IrDA oder Bluetooth übertragen werden. Ein weiteres Beispiel ist die Entwicklung eines grafischen „Licht-Editors“, der grafische Eingaben, z.B. Vektoren, in LightStack-Maschinen-Befehle übersetzt.

Dr.-Ing. Jens Altenburg aus Sömmerda nutzte den ST7FLite-Mikrocontroller zur Implementierung einer Steuerung für ein Modellflugzeug, die Fernsteuerimpulse des Piloten mit Messwerten (Lage, Höhe, Geschwindigkeit) vereinigt, so dass kritische Flugzu-stände vermieden bzw. bei Ausfall oder Fehlsteuerungen durch den Piloten autonom ein unkritischer Zustand erreicht werden kann. Kern des Flugreglers ist ein Mikrocontroller. Ein gewöhnlicher Modellfernsteuerempfänger liefert die Steuersignale im Pilotenbetrieb, optische Sensoren erzeugen ein analoges Signal zur Fluglagekorrektur. In einem ersten Schritt wird die Querachse des Flugmodells elektronisch stabilisiert.

Für die Realisierung wird das Flugzeugmodell „Bat“ der Fa. Act [6] verwendet. Das futuristische Modell (Bild 8) ist ein vorwärtsgepfeilter Nurflügler. Exakt getrimmt, hat dieses Flugzeug eine Reihe besonderer Eigenschaften, insbesondere ist hier die relativ hohe Überzieh-Festigkeit zu nennen. Die Steuerung erfolgt aus-schließlich über Querruder. Hier lauert bereits das erste Problem: Einfache Fernsteuerungen besitzen oft keine Mischfunktion (Mixer). Infolge der Querrudersteuerung müssen immer beide Servos angesteuert werden. Mit anderen Worten: Die Knüppelstellungen für Höhen- und Seitenruder werden elektronisch in die passenden Auslenkungen für die Querruder umgesetzt:

- Steigflug: Der Steuerknüppel wirkt gleichsinnig auf beide Querruder.

- Kurve: Der Steuerknüppel wirkt gegensinnig.

Reguläre Steuerbefehle werden vom Fernsteuerempfänger an die Steuerservos weitergeleitet, d.h., in diesem Modus erfolgt die Steuerung durch den Piloten. Fällt die Fernsteuerung aus, z.B. infolge von Störungen, oder erkennt die Software Grenzzustände, wird eingegriffen. Die Lagekontrolle wird auch dann übernommen, wenn die Steuerimpulse Neutralstellung signalisieren, das Flugzeug aber davon abweichende Positionen einnimmt. Für den Steuerrechner ergeben sich aus dieser formalen Aufgabenbeschreibung folgende Aufgaben:

- Messung der Eingangsimpulse vom Funkempfänger,

- Erzeugung von Steuerimpulsen für die Rudermaschinen,

- Erkennung der Fluglage,

- Aufschaltung von Korrektursignalen im Bedarfsfall.

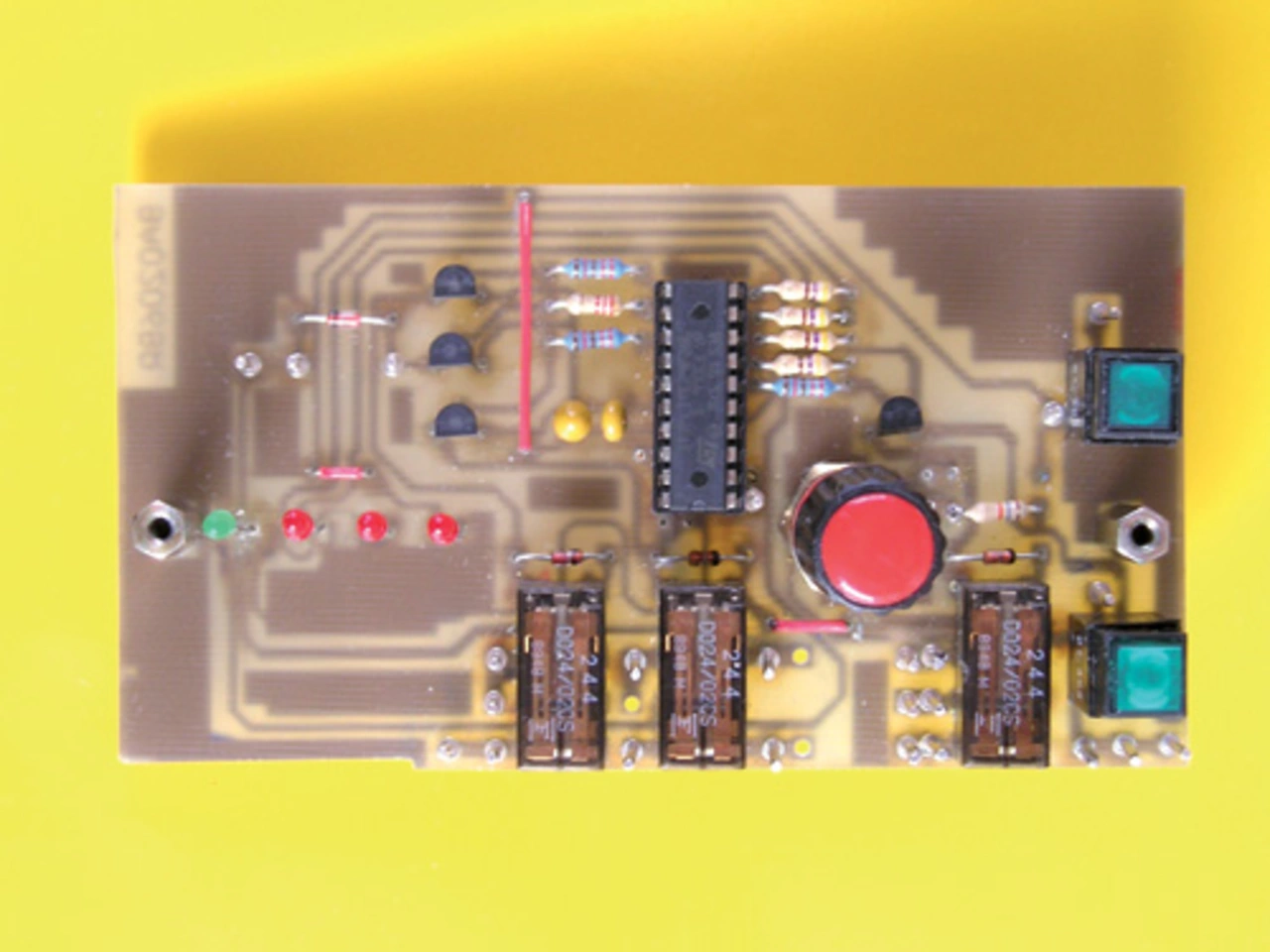

Die Milchpulverentnahme erfolgt über eine Förderschnecke im Vorratsbehälter, die durch einen Getriebemotor angetrieben wird. Dieser Getriebemotor wird vom Controller über ein Relais angesteuert. Die Wasserentnahme erfolgt durch ein handelsübliches Magnetventil, das vom Controller über einen Transistor angesteuert wird. Eine unter dem Milchfläschchen angebrachte Waage registriert die Füllmenge. Der Controller errechnet dann die zum eingefüllten Milchpulver zugehörige Wassermenge. Die komplette Steuereinheit inklusive Sollwertgeber, Controller und Relais ist auf einer kleinen Steuerplatine (Bild 5) untergebracht, die direkt hinter der Gehäusefront montiert wurde. Die physikalischen Signale für Temperatur und Gewicht werden durch eine separate Steuereinheit in eine Spannung zwischen 0 und 5 V gewandelt und so-mit für den Controller „lesbar“ gemacht.

Der „Baby-Flaschen-Misch-Automat“ wird über den Netzschalter eingeschaltet, worauf der Controller die Heizung aktiviert und das Wasser auf 37 Grad C erwärmt. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, wird dies über die „Bereit“-LED angezeigt. Per Potentiometer lässt sich die gewünschte Soll-Füllmenge stufenlos zwischen 25 bis 255 ml einstellen. Der „Start“-Taster löst dann den automatischen Befüllvorgang aus: Zuerst wird die Milchpulver-Förderschnecke gestartet, bis die Teilfüllmenge für die gewünschte Gesamt-Füllmenge erkannt wird. Danach schaltet das Magnetventil für den Wasserzulauf ein, bis die gewünschte Gesamt-Füllmenge erreicht ist.

Wurde aus Versehen zu heißes Wasser in den Vorratsbehälter eingefüllt oder ist die Heizungsregelung defekt, wird dies durch die rote LED „Temperatur“ angezeigt. Wird beim Befüllen mit Milchpulver über einen längeren Zeitraum keine Gewichtszunahme erkannt, so wird die Störmeldung „Pulvermangel“ ausgegeben. Nach dem Nachfüllen mit Milchpulver lässt sich die Befüllung erneut starten. Das gleiche gilt beim Befüllen mit Wasser. Wird hier über einen längeren Zeitraum keine Gewichtszunahme erkannt, so wird die Störmeldung „Wassermangel“ ausgegeben. Nach dem Nachfüllen mit Wasser und Erreichen der Solltemperatur kann die Befüllung erneut gestartet werden.

Die Abfüllung des Milchpulvers stellt noch ein gewisses Problem dar: Besonders, wenn das Milchpulver etwas feucht ist, lässt es sich nicht ohne weiteres durch die Förderschnecke fördern. Hier könnte beispielsweise noch ein Vibrationsgeber am Vorratsbehälter angebracht werden.

Lichteffekte nach Maß

Der Münchner Ingenieur Michael Fitzeck beschäftigt sich privat mit künstlerischen Lichtinstallationen. Als Künstler [4] sieht er sich immer wieder mit der Aufgabe konfrontiert, unterschiedliche dynamische Lichtwechsel und Farbsteuerungen zu erstellen. Lichtsteuerungen wie Farbübergänge, Dimmen, Zufallsfarben werden heute üblicherweise durch fest programmierte Algorithmen erzeugt. Idee seiner Arbeit „LightStack – eine virtuelle Lichtmaschine“ [5] – war es, eine einfache Standard-Sprache zu definieren und zu implementieren, die speziell auf die Bedürfnisse von Lichtsteuerungen zugeschnitten ist. Diese Sprache bietet einfache Beschreibungsmittel, um nahezu beliebige Lichtsteuer-Sequenzen zu erzeugen. Die Sprache LightStack ist folgendermaßen gekennzeichnet:

- Sie umfasst wenige, einfache Standard-Befehle, die den allgemeinen Steuerungsbedarf abdecken,

- sie ist beliebig skalierbar (bezüglich Anzahl der anzusteuernden LEDs),

- sie bietet wahlweise 16 bis 4096 oder mehr Helligkeitsstufen pro LED, je nach verfügbarer Rechenleistung bzw. PWM-Fähigkeit (Pulsbreitenmodulation), und

- der Befehlssatz zur Implementierung von komplexen Steuerungen lässt sich erweitern.

Die Sprache „LightStack“

LightStack implementiert eine zeitbasierte Lichtsteuerung. Die Basisfrequenz ist frei; üblicherweise beträgt sie 100 Hz (10 ms). Zu jedem Takt wird die virtuelle Maschine aufgerufen, diese bearbeitet entweder den aktuellen Befehl oder holt sich, wenn dieser fertig abgearbeitet ist, den nächs-ten auszuführenden Befehl über eine Rückruf-Funktion (Callback).

LightStack-Befehle umfassen üblicherweise zwei Zeitangaben, nämlich Minimal- und Maximal-Zeit für die Befehls-Ausführung, sowie zwei Helligkeitswerte für jedes zu steuernde Licht. Per Zufallsprogramm wird immer ein Wert aus dem Bereich zwischen Minimum und Maximum ermittelt. Um feste Werte vorzugeben, werden einfach beide Werte gleichgesetzt. Zeitwerte sind 16 bit breit; als Zeitbasis dient die eingestellte Frequenz (typisch 100 Hz), maximaler Zeitwert für einen Befehl ist dann also 655,35 s.

Für die Standard-Befehle wurden 16 virtuelle Helligkeitsstufen (4 bit) pro LED gewählt, um eine effiziente Codierung zu ermöglichen. Außerdem wird dadurch eine Hardware-Unabhängigkeit (von den real implementierten Helligkeitsstufen) und somit eine Portierbarkeit der Programme erreicht.

Um sanfte Farb- und Helligkeitsübergänge zu erzielen, reichen diese 16 Stufen natürlich nicht aus. Deshalb werden diese Werte über eine Tabelle in die real zur Verfügung stehenden Helligkeitsstufen abgebildet, z.B. 4096 Stufen bei einer 12-bit-Pulsbreitenmodulation (PWM). Bei den zeitgesteuerten Übergängen wird der aktuelle Helligkeitswert jeweils durch Interpolation zwischen realem Start- und realem Endwert (12-bit-Werte) errechnet. Dies erlaubt trotz der nur 16 vorhandenen virtuellen Helligkeitsstufen sanfte Lichtwechsel. Bei der Abbildung über die erwähnte Tabelle wird zusätzlich berücksichtigt, dass die Helligkeit von LEDs nicht unbedingt linear zunimmt und auch die Lichtempfindlichkeit des Auges nicht linear ist. Wenn die 16 virtuellen Stufen trotzdem nicht ausreichen sollten, lassen sich immer noch alle realen Helligkeitsstufen über erweiterte (nicht so effiziente) Befehle realisieren.

Der „Baby-Flaschen-Mix-Automat“ (Bild 4) besteht aus einem Plexiglasgehäuse, welches nur unwesentlich größer ist als eine Kaffeemaschine. In diesem Gehäuse sind drei Vorratsbehälter untergebracht. Zwei dieser Behälter mit jeweils 350 ml Fas-sungsvermögen sind durch ein Verbindungsrohr miteinander verbunden und sind für den Wasservorrat vorgesehen. Ein Behälter mit 350 ml Fassungsvermögen ist für den Milchpulvervorrat gedacht und ist direkt über dem zu füllenden Milchfläschchen angebracht. Die Vorratsbehälter können durch Öffnen des Gehäusedeckels jederzeit neu befüllt werden. Die Füllstände lassen sich durch Sichtfenster an der Gehäusefrontseite kontrollieren. Während des automatischen Befüllvorganges wird zusätzlich eine Kontrolle der Füllmengen durchgeführt.

- Darnell revidiert Forcast: DC/DC-Module fallen zurück

- Literatur

- Flugregler für die Lagestabilisierung