Einführung der OLED-Displays braucht Zeit

Revolution mit Verzögerung

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Literatur

[1] Lemme, H.: Auf die Strategie kommt es an. Elektronik 1999, H. 25, S. 34.

[2] Lemme, H.: Senkrechtstarter aus Kunststoff. Elektronik 2000, H. 2, S. 97.

[3] Knapp, K. H.: 20-Zoll-Display mit WXGA-Auflösung setzt Maßstäbe. Elektronik 2003, H. 18, S. 22.

[4] European Technology: Flat Panel Displays. 3. Auflage, DFF/VDMA, Frankfurt/M. 2003.

[5] Electronic Displays 2004. Fachtagung Wiesbaden 28./29. 9. 2004. Network GmbH.

Helmut Lemme, Elektronik

Die Technologie hat sich so schnell entwickelt wie sonst kaum eine. Die erste grundlegende Erfindung für leuchtende Kunststoffe machte der Chemiker Ching Tang Mitte der 80-er Jahre bei Kodak, USA. An der anfänglichen Laborkuriosität erwachte im Laufe der 90-er Jahre immer stärkeres Interesse, weltweit setzte intensive Forschung ein. Die heute in Serie gefertigten ersten Produkte sind erst ein kleiner Anfang von dem, was man langfristig vorhat: Sie sind meist monochrom oder allenfalls „area color“ (verschiedene Farbsegmente nebeneinander) und haben kleine Formate mit niedriger Auflösung. Für Handys, portable CD-Spieler, PDAs usw. sind sie damit bereits geeignet.

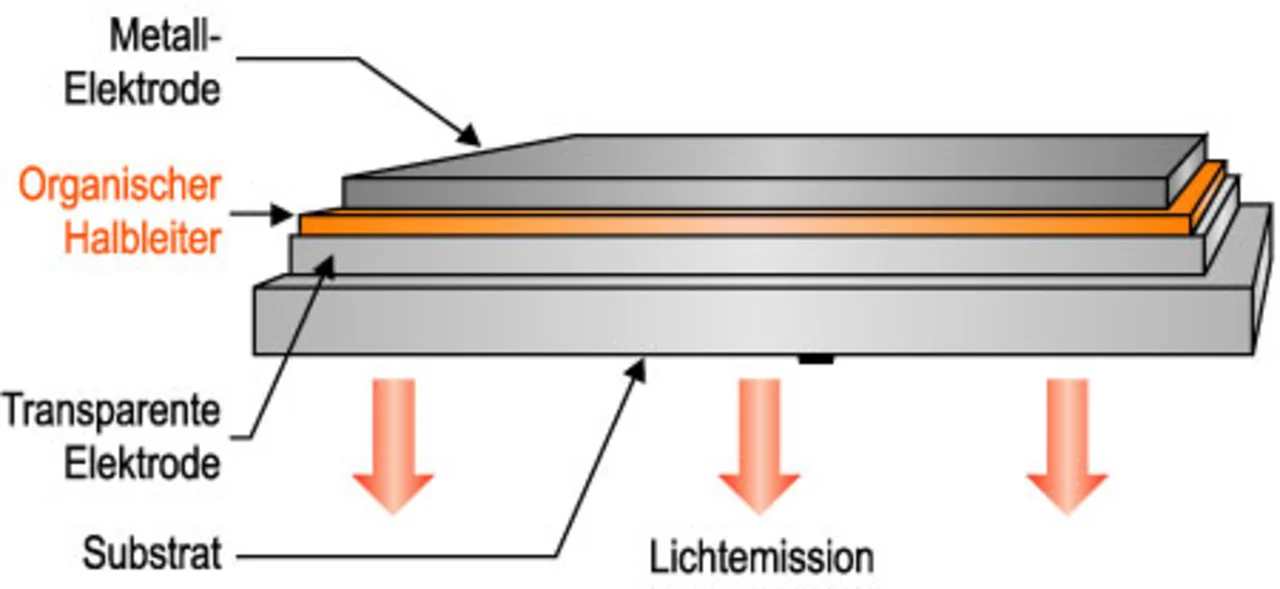

Das Funktionsprinzip der OLED basiert auf der Injektion von Ladungsträgern in ein organisch-chemisches Material – Elektronen aus der einen Elektrode und Löchern aus der anderen. Bild 1 zeigt den typischen Aufbau der Struktur. Bei der Rekombination entsteht Licht. Zwei Grundtypen von Materialien stehen in Konkurrenz zueinander: einerseits kleine Moleküle („small molecules“, erfunden von Kodak), andererseits Polymere (Riesenmoleküle, erfunden an der Universität Cambridge). Beide haben jeweils ihre eigenen Vor- und Nachteile und werden sich aller Voraussicht nach noch längere Zeit nebeneinander halten. Beide Materialklassen verhalten sich wie Halbleiter mit einem Valenzband und einem Leitungsband, durch eine Energielücke getrennt. Oberhalb einer bestimmten Schwellspannung zwischen den außen angelegten Metallelektroden (ca. 2,5 bis 6 V) setzen Stromfluss und Lichterzeugung ein. Die Wellenlängenverteilung (breitbandig wie bei einer anorganischen LED) hängt von der Energielücke ab, diese wiederum von der molekularen Struktur des Materials. Durch Beimengungen anderer Stoffe lässt sie sich verändern, wodurch man verschiedene Farben erhält. Für Farbdisplays braucht man Subpixels in Rot, Grün und Blau mit jeweils dem richtigen Ort im Farbdreieck. Die aktiven Schichten sind nur einige 100 nm dünn, der Materialbedarf ist damit minimal.

Dank immer besserem Verständnis der physikalischen Vorgänge im Material konnte der elektrisch/optische Umwandlungs-Wirkungsgrad im Laufe der Entwicklungszeit um Größenordnungen gesteigert werden. Die Rekordmarke liegt inzwischen bei fast 90 Lumen/Watt (TU Dresden, IAPP). Eine hohe Effizienz ist deshalb so wichtig, weil man diese Displays in batteriebetriebenen Geräten einsetzen will. Das Substrat muss nicht unbedingt Glas sein, es eignen sich auch bestimmte Kunststoffe, womit das Display biegsam werden kann. Die aktive Schicht macht das problemlos mit. Damit wird auch ein Einsatz in Chipkarten denkbar.

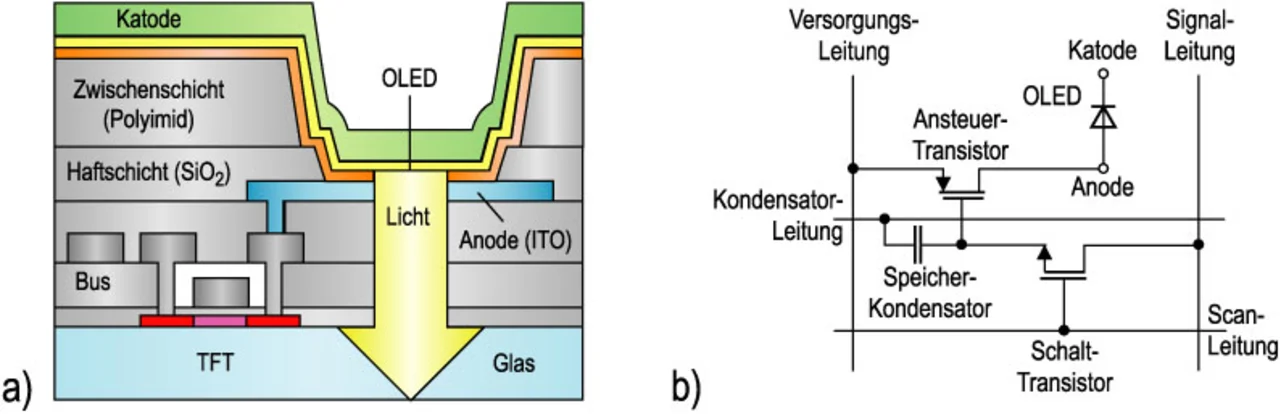

Bei niedriger Auflösung genügt das Passiv-Matrix-Ansteuerprinzip, bei höherer (ab ca. 128 Zeilen) braucht man eine Aktiv-Matrix, weil das Verhältnis von Spitzenstrom zu mittlerem Strom nicht beliebig hoch werden kann. Pro Sub-Pixel reicht hier ein Transistor (wie bei den TFT-LCDs) nicht aus, man braucht mindestens zwei (Bild 2). Noch bessere Eigenschaften erhält man mit vier oder fünf, damit wird die Herstellung aber komplizierter. Man sucht sie so anzuordnen, dass sie unter dem aktiven Material sitzen, so nehmen sie – im Gegensatz zu den TFT-LCDs – keine Fläche weg. Die Transistoren können entweder aus amorphem oder aus polykristallinem Silizium (LTPS) bestehen. In Zukunft könnten hier möglicherweise auch halbleitende Kunststoffe eine Rolle spielen, die z.B. bei Covion in Untersuchung sind und sich leichter verarbeiten lassen als Silizium.

Serienfertigung schon begonnen

Das erste mit einem OLED ausgestattete Seriengerät war ein 1999 vorgestelltes Autoradio von Tohoku-Pioneer, Japan, dem derzeit größten Hersteller (Bild 3). Das Display ist hier nicht vollfarbig, sondern nur „area color“. Momentanes Haupteinsatzfeld für OLEDs sind Handys und tragbare CD-Spieler. Solche Displays sind bereits bei einer ganzen Anzahl von Herstellern in Serienproduktion. Osram Opto Semiconductor fertigt seine Baureihe „Pictiva“ (www.pictiva.com) in Penang/ Malaysia, 30 000 m2 Glas pro Jahr, mit Auflösungen von 80 x 48, 96 x 64 (Bild 4) und 128 x 64 Pixeln. Das Material ist Polymer. Ähnliche produzieren z.B. Pioneer (Japan), Samsung (Koera), RiT Display (Taiwan) und einige weitere. Philips in Eindhoven baut u.a. eine Kleinstversion für die Akku-Ladestandsanzeige in einem Rasierer (Bild 5). Praktisch alle sind bisher monochrome Passiv-Matrix-Typen mit kleinen Baugrößen. Ihre Preise liegen etwas über vergleichbaren LCDs, aber nicht viel. Eine wesentliche Verteuerung der Geräte würde der Markt nicht akzeptieren.

Größere Formate für Laptops, Monitore und Fernseher werden erst in einigen Jahren kommen. Auf lange Sicht werden sich die vollfarbigen Ausführungen durchsetzen; die Käufer der Geräte verlangen zunehmend danach. Eine Aktiv-Matrix-Ansteuerung – hier ein Muss – ist im Augenblick aber erst vereinzelt zu finden. Die erste Firma, die mit solchen Displays auf den Markt kam, war Kodak – in der Digitalkamera LS633 (Bild 6) (Diagonale 2,2 Zoll = 56 mm), der Einzelpreis ist nicht zu erfahren. Kenner der Materie vermuten, dass die Kamera innerhalb des Hauses wohl erheblich quersubventioniert sein muss. Auf jeden Fall ist die Bildqualität im Sucher gegenüber den LCDs deutlich verbessert. Auch TDK produziert schon Farbdisplays, vorerst mit 64 Farben.

Ein Problem war hier am Anfang noch die unterschiedliche Lebensdauer der einzelnen Leuchtstoffe – das „differential aging“. Das Bild wurde mit der Zeit gelbstichig, weil Blau schneller nachlässt als Rot und Grün, physikalisch bedingt durch die höhere Quantenenergie des Lichtes. Inzwischen hat man das aber einigermaßen im Griff. Angegeben werden jetzt mindestens 10 000 Stunden bis zum Abfall der Helligkeit auf den halben Anfangswert. Es ist weitgehend eine Sache der Abdichtung. Die Materialien sind äußerst empfindlich gegen Feuchtigkeit und Sauerstoff. Das anfangs verwendete Expoxidharz hat sich als nicht dicht genug erwiesen, es diffundieren doch noch geringe Spuren hindurch. Die Alterung passiert nicht nur im Betrieb, sondern auch während der Lagerung.

Neben Displays mit vielen Pixeln gibt es OLEDs auch als Einzelausführungen – interessant für Beleuchtungszwecke. Im Gegensatz zu den anorganischen LEDs sind sie leicht großflächig machbar. Ihr Wirkungsgrad ist inzwischen mindestens so hoch wie bei Leuchtstofflampen, in Einzelfällen schon höher; noch weitere Steigerungen sind zu erwarten. Denkbare Anwendungen dafür wären z.B. stromsparende Hinterleuchtungen von LCDs oder auch allgemein großflächige Lichtquellen – ein ganz neues Spielfeld für Designer. Ein Projekt in dieser Richtung läuft z.B. bei Schott.

- Revolution mit Verzögerung

- Literatur