OLEDs leuchten länger

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

OLEDs leuchten länger

Elektronenleiter zeichnen sich durch eine hohe Elektronenaffinität aus und sollten eine hohe Ionisationsenergie besitzen. Ihr p-System muss deshalb elektronenarm sein. Die Elektronentransportmaterialien müssen weiterhin reversibel Radikalanionen ausbilden können (Elektronenakzeptoren). Der gebräuchlichste organische Elektronenleiter ist der Metallchelat-Komplex Tris-(8-hydroxy-chinolinato)- aluminium (Alq3), der gleichzeitig auch ein effektiver grün lumineszierender Emitter in OLEDs ist. Durch die Lage des HOMO- (5,8 eV) und LUMO-Niveaus (3,1 eV) eignet sich Alq3 besonders gut, da die Energieniveaus mit denen bekannter Lochleiter korrelieren. Andere bekannte Elektronenleiter sind elektronenarme Heterocyclen wie 1,3,4-Oxadiazole und 1,2,4- Triazole.

Im Gegensatz zu den Elektronenleitern sollten Lochleiter ein niedriges Ionisierungspotential bei niedriger Elektronenaffinität besitzen. Die Lage des HOMO-Niveaus und auch der HOMO/ LUMO-Abstand muss zu den anderen Materialien der OLEDs passen: Das HOMONiveau muss hoch genug sein, um die Löcher aus der Anode ohne Überwindung einer Energiebarriere zu injizieren. Andererseits soll es so tief liegen, dass die notwendige Energiedifferenz zum HOMO des Elektronenleiters nicht zu groß wird und die geblockten Löcher auch in die Elektronenleiterschicht eindringen können. Der HOMO/LUMO-Abstand des Lochleiters muss größer als der des Emitters gewählt werden, damit erzeugtes Licht nicht absorbiert wird.

Die Lochtransporter müssen reversibel Radikalkationen bilden können und sind damit Elektronendonoren. Organische Verbindungen, die sich als Lochleiter bewährt haben, leiten sich vom diarylamino-substituierten Triphenylamin (TPA-Typ), vom diarylamino-substituierten Diphenyl (TPD-Typ) oder Kombinationen von diesen Grundverbindungen (TPTE TPTETypen) ab. Weiterhin erweisen sich auch Tristilbenamine (z.B. TSA und MSA) mit dem Phenylenvinylen- Strukturelement als geeignete Donormaterialien, die eine effiziente Lochleitung gewährleisten. Aus chemischer Sicht ist das bestimmende Strukturelement dieser Verbindungen das Triphenylamin mit seinem niedrigen Ionisationspotenzial, während die Substituenten für die erforderlichen festkörperphysikalischen Parameter (Schmelzpunkt, Glaspunkt, amorphes Verhalten) entscheidend sind.

Die Driftbeweglichkeit der Ladungsträger ist um Größenordnungen geringer als bei anorganischen Halbleitern, so neigen OLEDs zu Raumladungszonen, die in Kombination mit sich langsam ladenden tiefen Traps zu Ausgleichsvorgängen führen. Bei der elektrischen Charakterisierung führt die Messzeit bei Werten mit Verzögerungen von 0,2 s und 1,0 s und einer Vorspannung in Sperr- und Vorwärtsrichtung denn auch zu deutlichen Unterschieden von ungefähr 2,5 V. Zudem gibt es eine von der Durchlaufrichtung der Spannung abhängige Hysterese, sodass sich unter Umständen innerhalb von 300 s kein konstanter Wert erreichen lässt. Zur elektrischen Charakterisierung von OLEDs gehören somit die Entscheidungen, welche Messungen durchgeführt werden sollen und welche Messergebnisse korrekt sind.

Autoren:

Marcel Consée ist leitender Redakteur bei der DESIGN&ELEKTRONIK, mit sehr hilfreicher Unterstützung von:

Christine Aust und Stefan Worlitzer, Produkt-Marketing Displaytechnik bei Data Modul.

Data Modul

Telefon 089/56 01 70

www.data-modul.de

Verwandte Artikel:

Revolution mit Verzögerung

Displays zum Aufrollen

Evolution statt Revolution

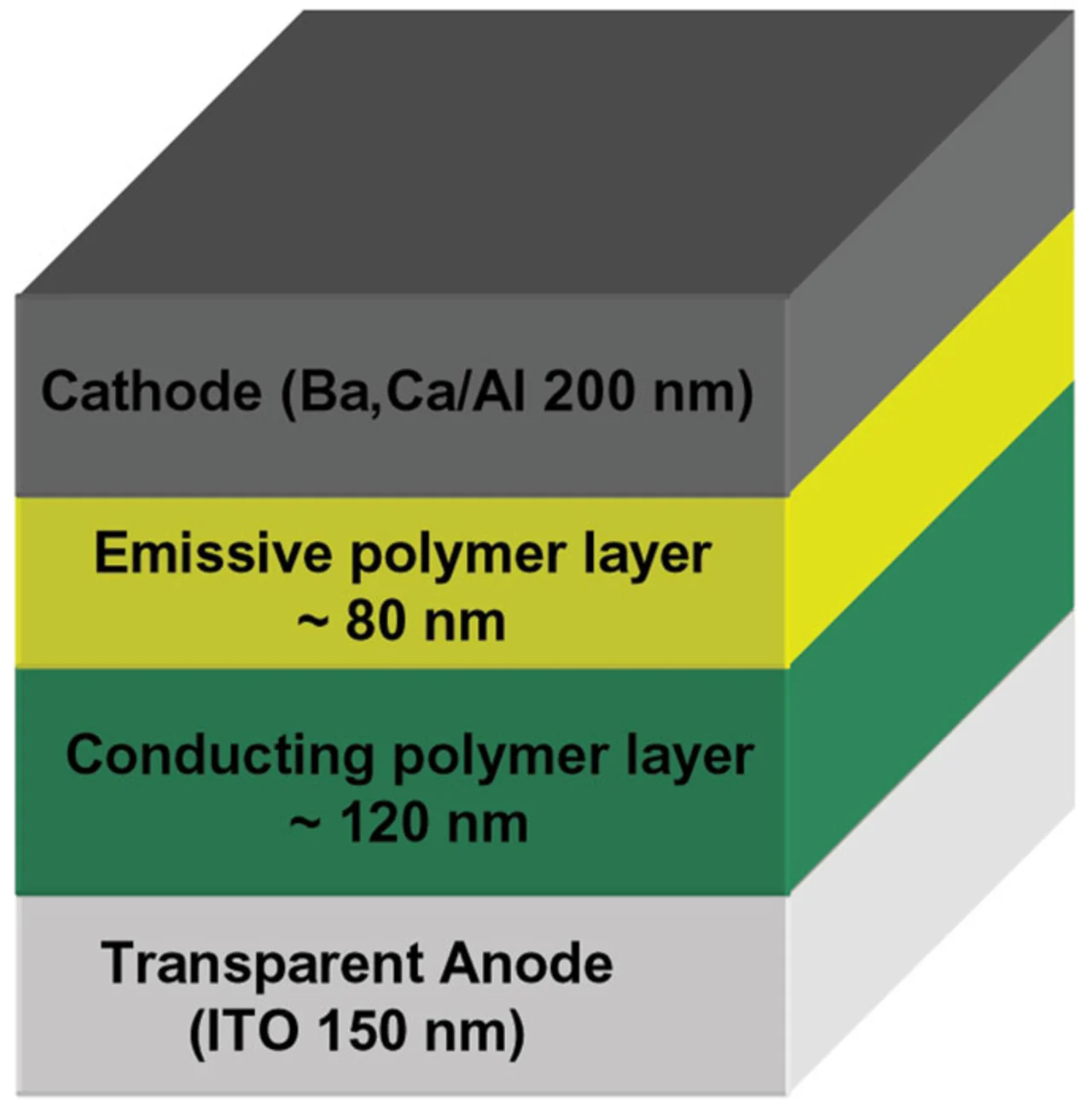

Organische Leuchtdioden sind aus mehreren Schichten aufgebaut (Bild 1). Dabei wird meist auf die Anode (z.B. Indium-Zinn-Oxid, ITO) eine leitende Polymerschicht (Lochleitungsschicht, Hole Transport Layer oder HTL) aufgebracht. Zwischen Anode und HTL sitzt abhängig von der Herstellungsmethode oft noch eine Schicht aus PEDOT/ PSS (Poly(3,4-ethylendioxythiophen)/ Polystyrolsulfonat), welche die Injektionsbarriere für Löcher absenkt und die Eindiffusion von Indium in den Übergang verhindert. Auf der HTL befindet sich eine Schicht, die entweder den Farbstoff enthält oder die komplett aus dem Farbstoff (z.B. Aluminium-tris(8-hydroxychinolin), Alq3) besteht.

Diese Schicht bezeichnet man als Emitterschicht (Emissive Polymer Layer, EL). Auf diese wird dann eine Elektronenleitungsschicht (Electron Transport Layer, ETL) aufgebracht. Den Abschluss bildet eine Kathode, die aus einem Metall oder einer Legierung mit geringer Elektronenaustrittsarbeit besteht, beispielsweise Calcium, Aluminium, Barium, Ruthenium, oder eine Magnesium- Silber-Legierung. Als Schutzschicht und zum Absenken der Injektionsbarriere für Elektronen kommt zwischen Kathode und ETL oft eine sehr dünne Schicht an LiF, CsF oder Ag.

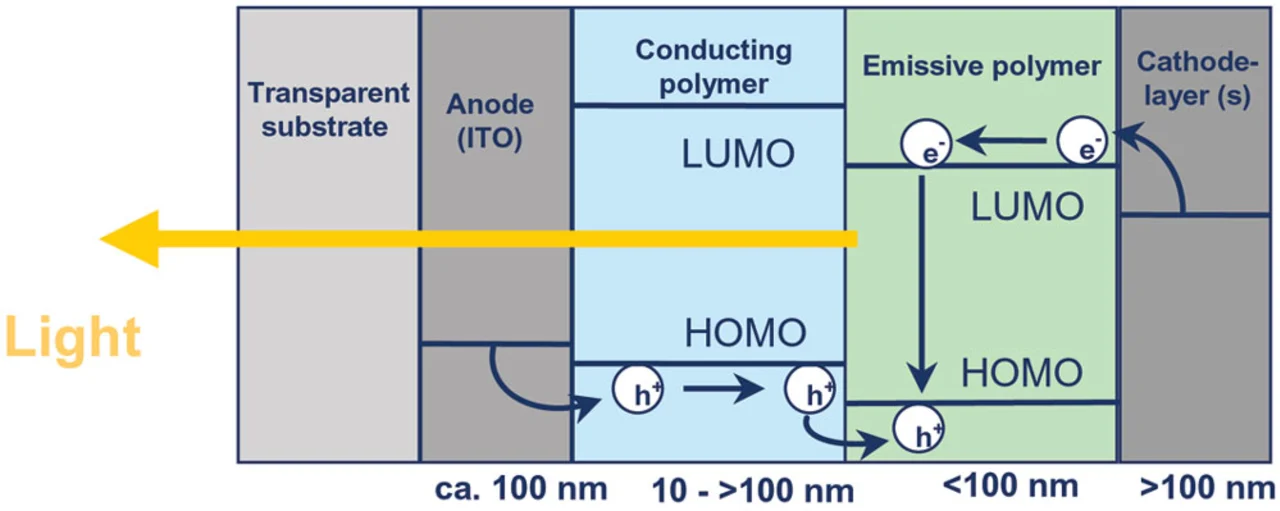

Legt man in Durchlassrichtung eine ausreichend hohe Spannung an (Bild 2), werden an der Kathode Elektronen in das LUMO (lowest occupied molecular orbital) der organischen Materialien injiziert, wobei sich Radikalanionen bilden. An der Anode werden Löcher (positive Ladungsträger) in das HOMO (highest occupied molecular orbital) injiziert, wobei sich Radikalkationen bilden. Zwischen diesen Energieniveaus und den Austrittsarbeiten an den Elektroden bestehen Energiebarrieren, die bei der Injektion zu überwinden sind. Aus diesem Schema wird auch ersichtlich, dass es nur zur Elektronund Lochinjektion kommen kann, wenn die Energiedifferenz zwischen Fermi-Niveau des Kathodenmaterials und dem LUMO der emittierenden Substanz nicht zu groß ist. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Energiedifferenz zwischen Fermi-Energie der Anode und HOMO des aktiven Materials. Es ist daher verständlich, dass für die Löcherinjektion Materialien mit hoher Austrittsarbeit (ITO: 4,7 eV) und für die Elektroneninjektion entsprechende Materialien mit geringer Austrittsarbeit zum Einsatz kommen.

Die Exzitonen-Rekombination befindet sich hierbei in der Mitte der Schichten, wenn die Beweglichkeiten der Löcher und Elektronen gleich groß sind und die Injektion von Löchern und Elektronen in die Emissionsschicht gleich effizient ist. Andernfalls verschiebt sich die Rekombinationszone zu der Elektrode hin, die Ladungsträger mit einer geringeren Leitfähigkeit oder geringeren Injektionseffizienz aufweist. Dies hat zur Folge, dass die Rekombination der Exzitonen im elektrodennahen Bereich durch Diffusionsprozesse unterdrückt wird.

Als Emitterfarbstoffe eignen sich prinzipiell photostabile Substanzen, die eine sehr hohe Fluoreszenzquantenausbeute besitzen, also kondensierte Aromate wie z.B. Perylen und Rubren, Stilbene vom Typ DPVBI oder Laserfarbstoffe wie Cumarine (z.B. C545T) und das 4-(Dicyanomethylen)-2-methyl- 6-(p-dimethylaminostyryl)- 4H-pyran (DCM). Weitere wichtige Fluorophore sind die Verbindungsklassen der Chinacridone und Porphyrine. Mit den heute zur Verfügung stehenden Farbstoffen lassen sich alle Spektralfarben des Lichtes abdecken.

- OLEDs leuchten länger

- OLEDs leuchten länger