Neue Display-Technik mit großer Zukunft? #####

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Linsen und mikrofluidische Systeme

»Fast alle Fotohandys sind mit Objektiven ausgestattet, die weder fokussieren können noch ein optisches Zoom haben«, so Prof. Dr. Blankenbach. Die Gründe dafür sieht er darin, dass die erforderliche Mechanik und das Linsensystem verhältnismäßig teuer sind und eine zu große Bautiefe erfordern.

Anders bei der Electrowetting-Variante: Hier besteht die Linse nicht aus Glas oder Kunststoff, sondern aus zwei unvermischbaren Flüssigkeiten – typischerweise Öl und Wasser – mit unterschiedlichem Brechungsindex und geschickter Elektrodengeometrie. Abhängig von der angelegten Spannung werden die beiden Flüssigkeiten von der hydrophoben Zylinderwand angezogen oder abgestoßen. Entsprechend lässt sich die Form der Grenzfläche zwischen den Flüssigkeiten und damit die Form der Linse stufenlos von konvex zu konkav verändern: eine Linse mit variabler Fokussierung und Brennweite. Laut Prof. Dr. Blankenbach besitzen solche Linsen einen optischen Durchmesser von 3 mm bei einer Bautiefe von etwa 2 mm. Ihr Brennweitenbereich liegt zwischen 10 cm und unendlich. Das Fokussieren dauert etwa 10 ms. »Das gesamte System hat keinerlei mechanisch bewegte Teile und ist praktisch leistungslos eine Millionen Mal steuerbar«, so Prof. Dr. Blankenbach.

Auf Basis des »Electrowettings« lassen sich auch mikrofluidische Systeme realisieren, ein Beispiel ist »Lab on a Chip«. Die Mikrofluidik erfüllt die Forderungen für automatisierte chemische und klinische Diagnosegeräte hinsichtlich Automatisierung, Integration und Miniaturisierung – die heutigen Apparate sind dagegen verhältnismäßig groß. Für solche Systeme gibt es zwei unterschiedliche Ausführungen von Electrowetting-Mikropumpen: solche mit ständigem Fördern und die so genannte digitale Mikrofluidik, die einzelne Tropfen gezielt separieren, fördern und mischen kann.

Electrowetting – so funktioniert’s

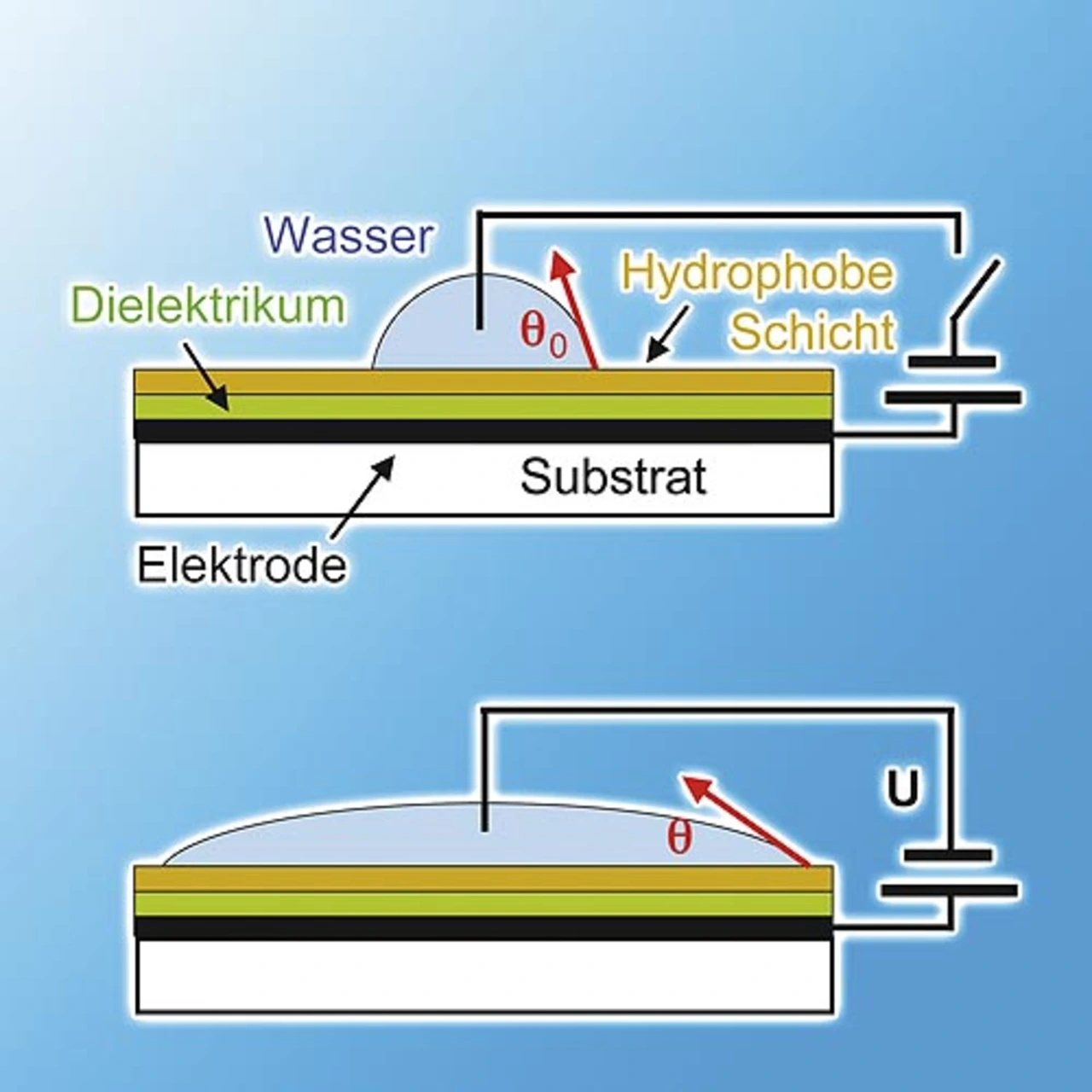

Ein Wassertropfen, in dem eine von zwei Elektroden steckt, befindet sich auf einer hydrophoben (Wasser abstoßenden) Schicht, die durch ein Dielektrikum von der zweiten Elektrode getrennt ist. Das Ganze befindet sich auf einem Substrat, das die mechanische Stabilität gewährleistet. Im spannungslosen Zustand kontrahiert der Wassertropfen auf der hydrophoben Schicht.

Wird eine Spannung angelegt, so zerfließt der Tropfen. Dies ist vergleichbar mit einem Wassertropfen auf frisch gewachstem Autolack, was dem spannungslosen Zustand entspricht, und ohne Wachs, wobei das Wasser zerfließt.

Für Tröpfchen im Bereich von 1 mm Durchmesser liegt die benötigte Spannung typischerweise bei etwa 30 V. Dies ermöglicht Schaltgeschwindigkeiten in der Größenordnung von 100 ms. Die Steuerung erfolgt praktisch leistungslos, da kein direkter Strom fließt.

- Neue Display-Technik mit großer Zukunft? #####

- Linsen und mikrofluidische Systeme