Großbildtechnik in Kontrollräumen und Leitwarten – auf einen Blick

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Matrix von LCDs

In letzter Zeit kommen immer verstärkt Großbildsysteme aus einer Matrix an LCD-Bildschirmen zum Einsatz. Auch hier ist darauf zu achten, dass es sich um professionelle Geräte handelt und sie über Optimierungsfunktionen für den Dauerbetrieb verfügen. Bei Darstellung von statischen Bildern kommt es zwar nicht wie bei den »Plasmas« zum Einbrennen, aber zu etwas Ähnlichem, dem Memory-Effekt oder Geisterbildern. Dieser Memory-Effekt tritt jedoch nicht sofort ein und ist reversibel; in der Regel verschwindet er wieder, sobald das Gerät 24 Stunden ausgeschaltet wurde. Um ihm entgegenzuwirken, gibt es folgende Möglichkeiten: Man schaltet das Gerät innerhalb 24 Stunden für vier his sechs Stunden ab oder man bewegt den Bildschirminhalt von Zeit zu Zeit (z.B. Tag- und Nachtschicht) von Bildschirm zu Bildschirm. Über eine Zeitsteuerung wie sie zum Beispiel in der Software »eyecon« von Eyevis integriert ist funktioniert das sogar automatisch. Es lässt sich natürlich auch ein Bildschirmschoner einsetzen, die »EYE-LCD«-Serie des Herstellers verfügt über eine sogenannte »Running Line«, die nur einen Bildpunkt breit und zeit- und geschwindigkeitsgesteuert ist. Durch einen solchen Bildschirmschoner wird die Information auf dem Bildschirm nicht beeinträchtigt und ist immer noch lesbar. Von lüfterlosen, billigen LCD-Monitoren sollte man im Kontrollraum die Finger lassen, denn Hitze ist eine der Hauptursachen für den Memory-Effekt. Die EYE-LCD-Serie verfügt über mehrere Lüfter, die über spezielle Lüftungskanäle in einer solchen Monitorwand die Wärme gezielt ableiten.

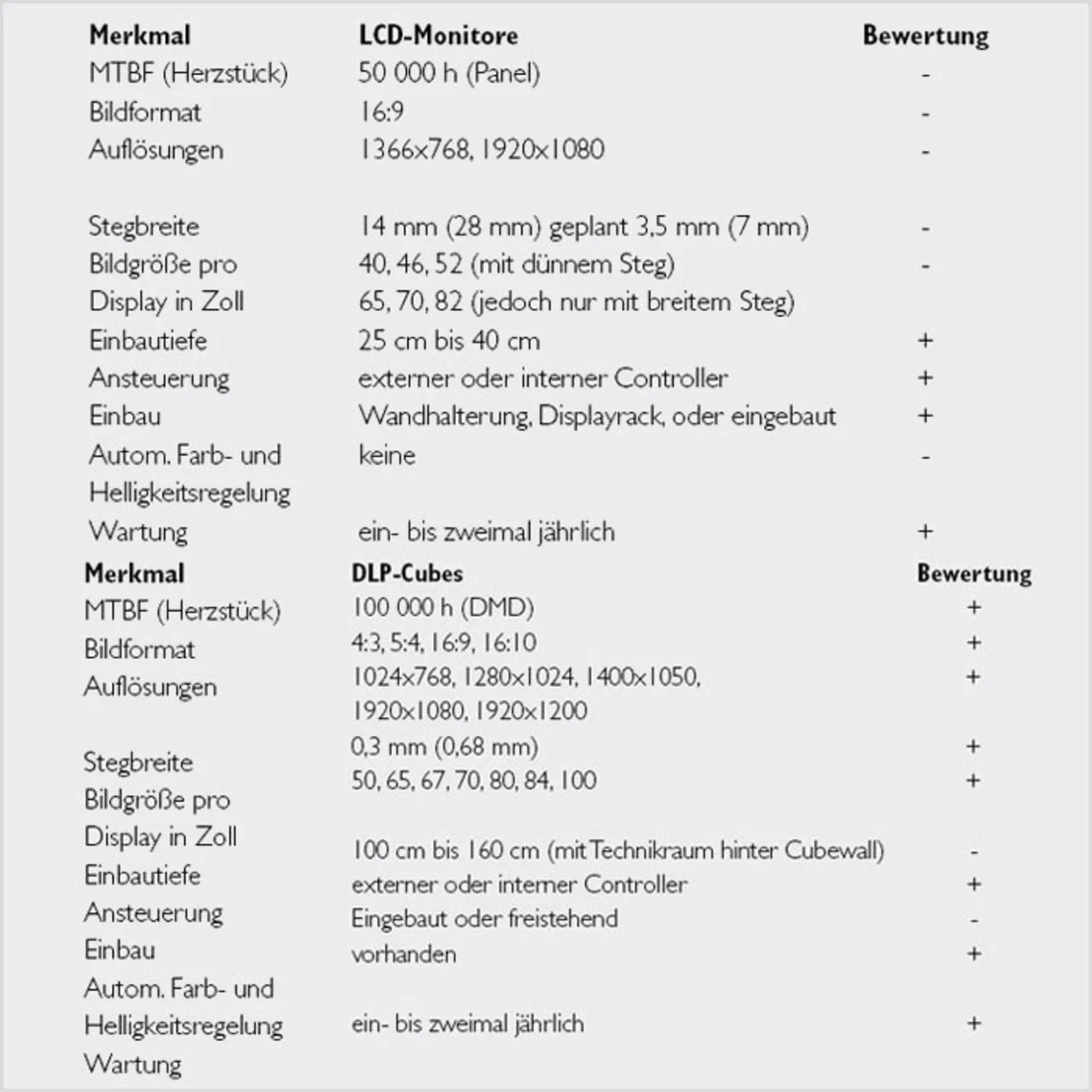

LCD-Monitore verfügen heute bereits über einen relativ dünnen Steg, besonders wichtig bei Aufbau als Videowand. Derzeit misst dieser Steg 14 mm pro Display und ist damit größer als bei den Cubes mit 0,3 mm. Es wird aber daran gearbeitet, diese Stege zu verkleinern. Das Bildformat bei LCD-Bildschirmen ist immer 16:9, wobei viele Software-Anwendungen mit 4:3 und 5:4 arbeiten. Demzufolge wird ein Bild einer solchen Software verzerrt dargestellt, wenn es vollflächig gezeigt wird, oder wenn es in nativer Auflösung gezeigt wird, sind oben und unten beziehungsweise an beiden Seiten schwarze Streifen sichtbar. Die DLP-Cubes wie die »EC«-Serie von Eyevis hingegen gibt es in den Formaten 16:9 (16:10), 4:3 oder 5:4.

Auch bei den Auflösungen bestehen Unterschiede: So gibt es die LCD-Bildschirme nur in 1366 x 768 und 1920 x 1080 Bildpunkte; die Cubes sind auch hier vielseitiger, so gibt es diese in 1024 x 768, 128 x 1024, 1400 x 1050 und 1920 x 1080 Pixel. Entwicklungen gehen hier bereits bis 1920 x 1200 Bildpunkte. Ein Schwachpunkt der DLP-Cubes ist die Lichtquelle, eine Hochleistungslampe mit einer MTBF (Mean Time Between Faliure) von etwa 10.000 Stunden. Um Ausfallsicherheit zu gewährleisten, werden in den Cubes automatische Doppellampensysteme eingesetzt. Sobald eine Lampe ausfällt, wird automatisch auf die zweite umgeschaltet. Systeme auf Basis einer alternativen Lichtquelle mit einer höheren MTBF (ca. 50.000 Stunden) sollen 2009 auf den Markt kommen. Herzstück bei DLP-Cubes ist das der DMD (Digital Micromirror Device) mit einer MTBF von 100.000 Stunden. Bei LCD-Bildschirmen gibt es zwar keine Lampen, man spricht hier von der Hintergrundbeleuchtung des Panels. Diese basiert in der Regel auf LEDs oder Kaltkathodenröhren, in der Regel werden sie mit einer MTBF von 50.000 Stunden veranschlagt.

Die Ansteuerung einer Bildschirmmatrix bestehend aus LCD-Monitoren oder DLP-Cubes erfolgt über einen sogenannten Splitcontroller, der mit speziellen Grafik-Aus- und -Eingangskarten (RGB, DVI, LAN, analog Video oder IP-Video) bestückt ist. Über diesen Grafikcontroller lassen sich die verschiedensten Signale darstellen und Quellen anschließen: PCs, die über RGB- oder DVI-Eingänge angeschlossen sind, Applikationen, die direkt auf dem Controller laufen, sowie Netzwerk- und Videoquellen. Bei den Controllern ist darauf zu achten, dass sie die Quellen in Echtzeit darstellen und dass bei Streaming-Video oder Video-over-IP der Controller die Decodierung direkt mittels IP-Decoding-Karten vornimmt. Mittels einer komfortablen Management-Software, zum Beispiel »eyecon«, lassen sich diese Quellen und das komplette System steuern und administrieren. (Ralf Higgelke, nach Unterlagen von eyevis, Telefon 0 71 21/43 30 30, www.eyevis.de)