Warum sieht ein TV-Programm auf dem PC-Monitor nicht gut aus?

Bildverbesserer für Flachfernseher #####

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Von der Bildröhre zum Flachdisplay

Es lässt sich nicht leugnen, dass der gute alte Röhren-Fernseher am besten an die heute vorherrschende TV-Übertragung angepasst ist: über Antenne, Kabelanschluss und Satellit empfängt man in Deutschland heute Programme in einer der PAL-Norm entsprechenden Bildauflösung von 720 x 568 Bildpunkten. Die Ausstrahlung erfolgt im Zeilensprungverfahren. Das gleiche Format nutzt die immer beliebtere DVD. Da normale Bildröhren im Zeilensprungverfahren betrieben werden, ist bei den Niedrigpreis-Fernsehempfängern keine weitere Formatkonversion erforderlich.

Prinzipiell könnte HDTV die Lösung aller Skalierungsprobleme sein, da hierbei eine vier- bis fünfmal größere Auflösung übertragen wird, so dass idealerweise einem ausgestrahlten Pixel genau eines auf dem Bildschirm entspricht. Leider steckt jedoch auch hier der Teufel im Detail: Beim hauptsächlich in Nordamerika und Korea eingesetzten ATSC-Standard (Advanced Television Standards Committee) sind 18 verschiedene Kombinationen von Auflösung, Bildwiederholrate und Halbbild-/Vollbildübertragung vorgesehen, die jedes kompatible Fernsehgerät empfangen, decodieren und an die jeweiligen Displayeigenschaften anpassen muss. Halbleiterhersteller freuen sich über den Bedarf an der dafür erforderlichen Elektronik: Neben den hochauflösenden MPEG-Decodern haben Skalierer- und De-Interlacer-ICs auch und gerade bei HDTV Hochkonjunktur. Denn mit dem „alten“ Fernsehstandard-Definition TV (SDTV) müssen die Geräte auf absehbare Zeit noch kompatibel bleiben.

Bewegung im Bild

Die bisher betrachteten Effekte sind sowohl für Stand- als auch für Bewegtbilder relevant. Außer bei Videotext oder Talkshows wird man in der Regel jedoch bewegte Bilder betrachten: von langsamen Landschaftsschwenks über große Sportereignisse bis hin zu waghalsigen Actionsequenzen. Stimmen alle Farben, ist das Format an das Display angepasst, das Rauschen reduziert, Schärfe und Kontrast optimiert und die diagonalen Linien geglättet, hat der Fernsehgeräte-Hersteller das Pflichtprogramm bewältigt. Die Kür – und damit die Differenzierungsmöglichkeit im Wettbewerb – besteht darin, Bewegungen im Bildinhalt auf jeden Displaytyp anzupassen und für das menschliche Auge und Gehirn optimal vorzubereiten.

Interessanterweise stellen die modernen LC-, Plasma- und andere Matrix-Displaytypen hier die größte Herausforderung für Mensch und Elektronik dar. Die Bildröhre stellt Bildinhalte genau wie vom Sender ausgestrahlt dar – im Zeilensprungverfahren – und dank der relativ kurzen Nachleuchtdauer der vom Elektronenstrahl angeregten Leuchtpunkte als stroboskop-artige und dadurch scharfe Momentaufnahmen der jeweiligen Bewegungsphase. Das Gehirn rekonstruiert während der Dunkelphase den ursprünglichen Bewegungsablauf, und so nimmt der Zuschauer eine flüssige Bewegung wahr.

Matrixdisplays arbeiten mit Vollbildern (progressiv) und erfordern damit die Umsetzung des Halbbild-Videosignals (interlaced) durch so genannte „De-Interlacer“-Schaltungen. Diese gibt es heute in verschiedenen Qualitätsstufen auf dem Markt. Mit zunehmender Bildschirmgröße und Bewegungsgeschwindigkeit des Bildinhaltes nimmt der Mensch die von der Halbbild/Vollbild-Umsetzung herrührenden Nebeneffekte immer störender wahr – mit anderen Worten: Bei einem großformatigen Wohnzimmer-Fernsehgerät müssen höhere Ansprüche an die Qualität der eingebauten Bildverarbeitungs-Elektronik gestellt werden.

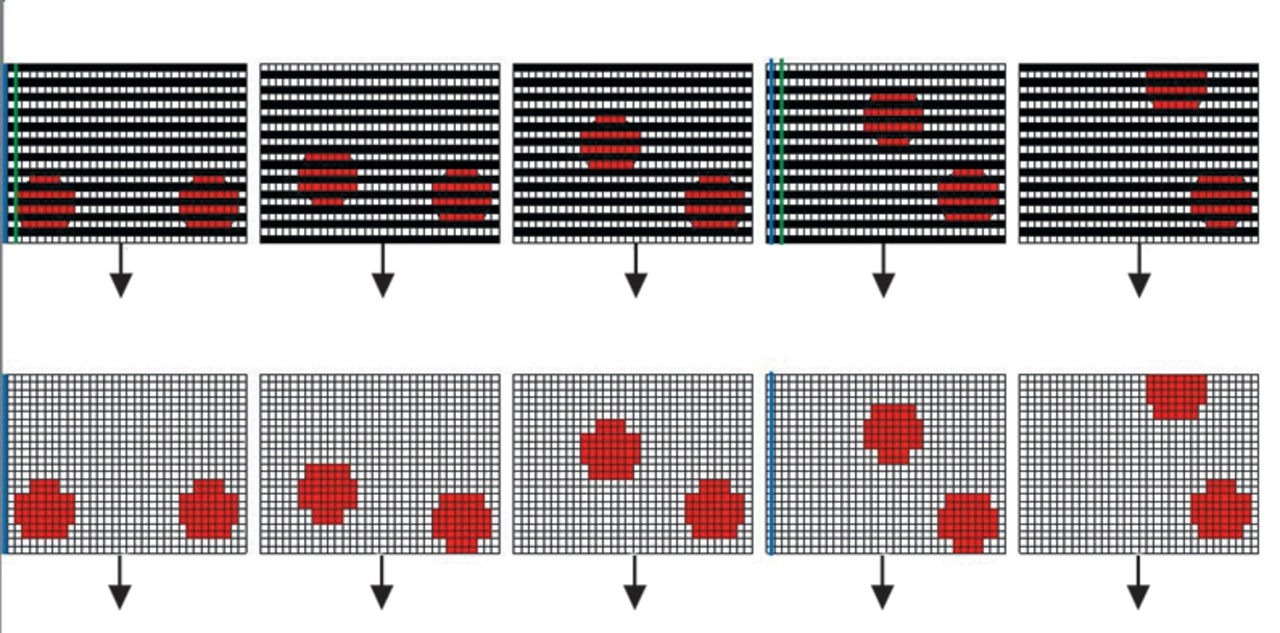

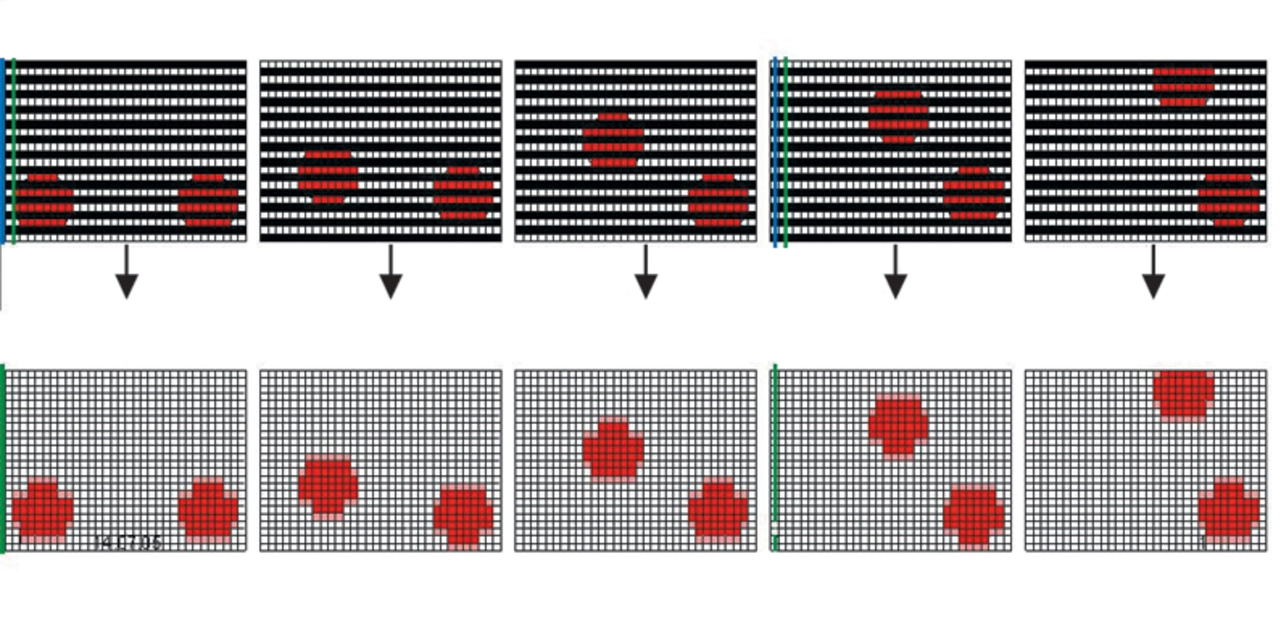

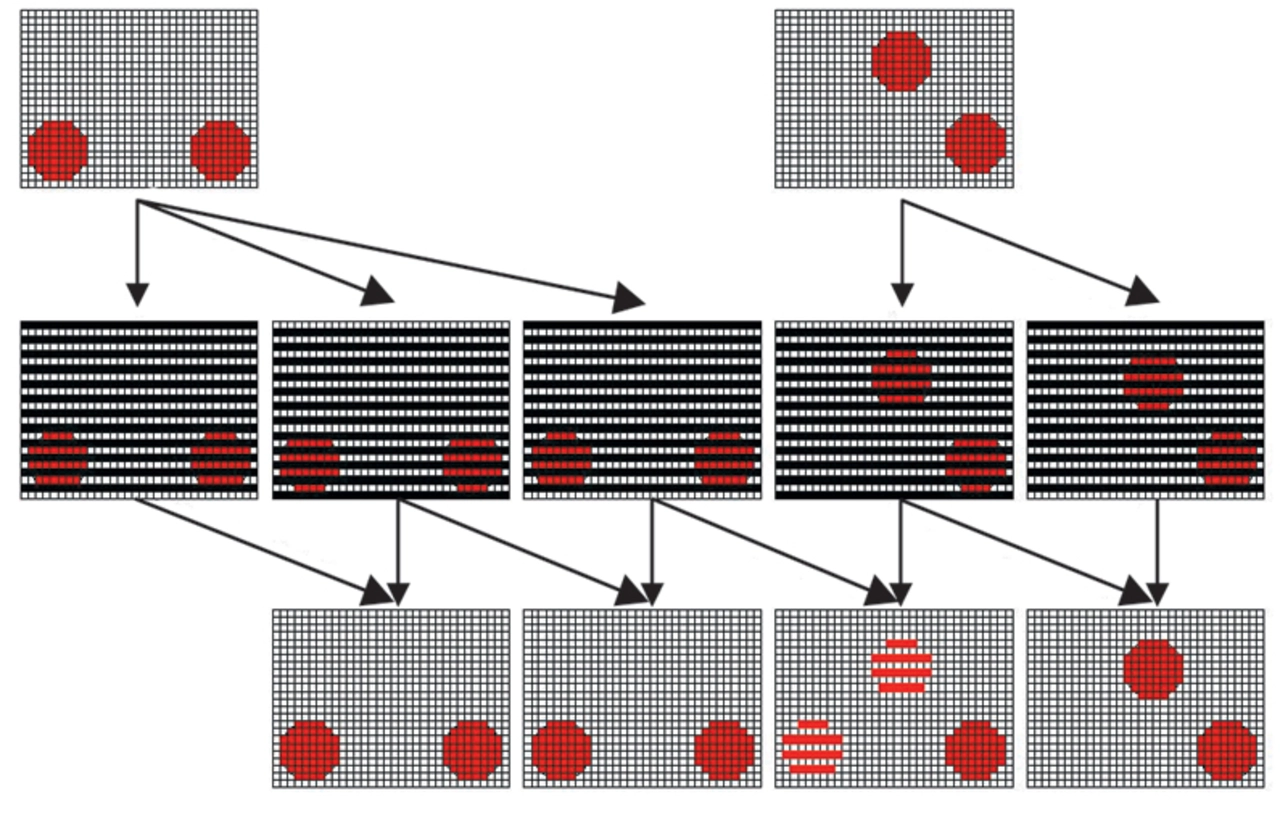

Das einfachste Verfahren der Halbbild/Vollbild-Konvertierung, die Zeilenverdoppelung (Bild 1), liefert wegen der halbierten Vertikalauflösung und des Zeilenflimmerns nur bei Standbildern bzw. auf kleinen Bildschirmen bis etwa 37 cm Diagonale akzeptable Ergebnisse. Die Zeilenverdopplung lässt sich jedoch extrem günstig in Silizium realisieren und ist daher noch sehr verbreitet. Etwas bessere horizontale Auflösung bei geringfügig höheren Kosten liefert die zeilenbasierte Interpolation (Bild 2), die sich bis etwa 55 cm Diagonale einsetzen lässt. Bei größeren Displays sind aufwendigere Verfahren unerlässlich, um normalsichtigen Konsumenten keine Pixelfelder zuzumuten.

Spendiert man dem De-Interlacer einen Bildspeicher, können je zwei aufeinanderfolgende Halbbilder zu einem Vollbild zusammengesetzt werden (Frame-based De-Interlacing), womit die vertikale Auflösung die volle sichtbare Zeilenanzahl der PAL- oder NTSC-Quelle (576 bzw. 480) erreicht. Mit diesem Vollbild-Signal können auch größere Displays – insbesondere Plasma-Displays und Bildröhren mit gleicher Zeilenzahl – gut angesteuert werden. Bei bewegten Objekten führt diese Methode allerdings zum Ausfransen (Bild 3). Die „State-of-the-Art“-Variante dieser Methode besteht darin, Regionen, in denen hohe Bewegungsintensität detektiert wird, mit der Zeileninterpolation zu behandeln. Den Schärfeverlust nimmt der Zuschauer hierbei kaum wahr und kann deshalb in Kauf genommen werden. Dieses Verfahren wird als „Motion-adaptive De-Interlacing“ bezeichnet und ist heute in Geräten ab etwa 72 cm Diagonale zum Standard geworden (Bild 4). Je nach Geschwindigkeit und Genauigkeit der Bewegungserkennung kann es hier dennoch gelegentlich zum Ausfransen bei bewegten Objekten bzw. Schärfeverlust in unbewegten Bildteilen kommen. Nur wenige Hersteller von De-Interlacer-ICs haben die erforderliche jahrelange Erfahrung, um einen Algorithmus zu entwickeln, der auch kritische Bildsituationen meistern kann.

Video oder Film, NTSC oder PAL?

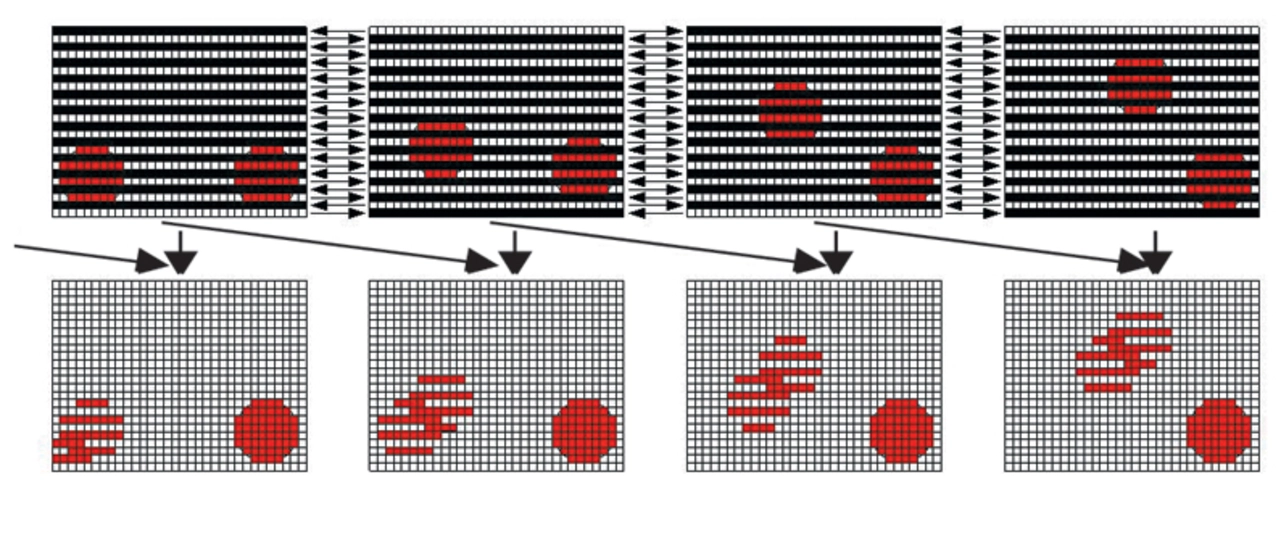

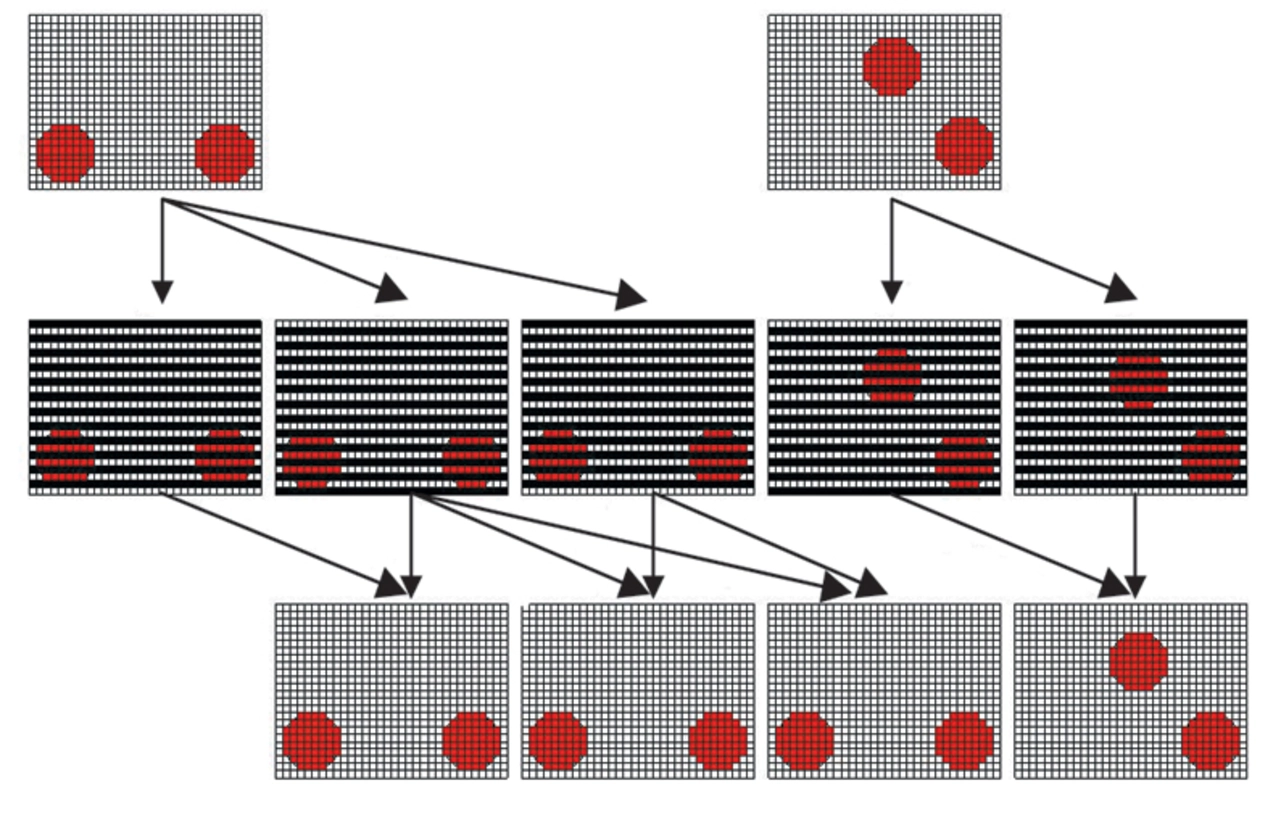

Mit dem „Motion-adaptive De-Interlacing“ könnten die anspruchsvollen Fernsehgeräte-Hersteller eigentlich zufrieden sein, wenn nicht eine weitere Problematik hinzu käme: In Europa arbeiten sämtliche TV-Sendungen sowie DVD-Filme mit einer Halbbildfrequenz von 50 Hz, aber die Flüssigkristall- und Plasma-Bildschirme wollen mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz gespeist werden – wegen der in ihrem Herkunftsland genutzten NTSC-Norm. Die dafür nötige Umsetzung der Bildwiederholrate (Frame Rate Conversion) mit dem Faktor 1,2 (60/50) wird im Fernsehgerät meist durch Wiederholung jedes fünften Halbbildes vorgenommen (Bild 5). Während dies dem normalen Konsumenten kaum auffällt, sehen videophile Experten hierbei schon Unregelmäßigkeiten bei schnellen Bewegungen und Schwenks.

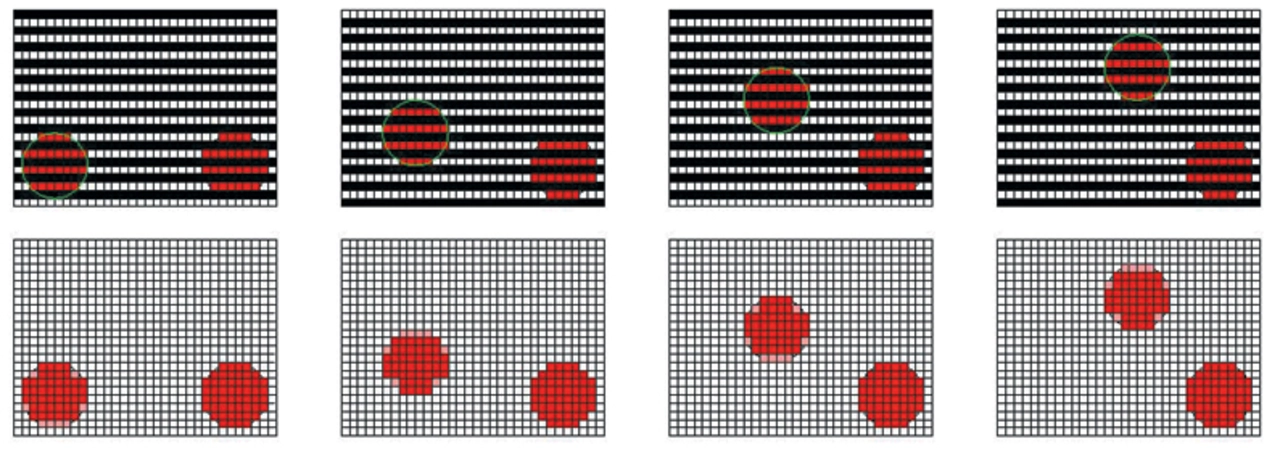

Noch gravierender, weil deutlich wahrzunehmen, ist die Umsetzung der Bildfrequenz für Filmmaterial. Ursprünglich mit 24 Bildern/s auf Zelluloid gebannt, werden Spielfilme in Europa mit 50 Halbbildern/s ausgestrahlt bzw. auf DVD aufgezeichnet und sollen dann auf einem 60-Hz-Bildschirm angezeigt werden. Beim De-Interlacing ist es zunächst entscheidend, die jeweils zusammengehörenden Halbbilder zu einem Vollbild zusammenzusetzen und nicht zwei Halbbilder, die aus unterschiedlichen Vollbildern stammen. Weil diese Information weder im analogen noch im digitalen Fernsehsignal und auch nicht im SCART-Videosignal des DVD-Spielers übermittelt wird, ist im Fernsehgerät eine so genannte „Film-Mode-Erkennung“ erforderlich. Hier werden Halbbildinhalte verglichen, um möglichst schnell den richtigen „Pull-down“-Modus (2:2 für 50 Hz, 3:2 für 60 Hz) identifizieren und korrekt umsetzen (De-Interlacing) zu können (Bild 6). Hohe Geschwindigkeit und Treffsicherheit sind für die „Film-Mode-Erkennung“ erforderlich, weil die TV-Sender im Abendprogramm mit Film-, Serien- und Werbeblöcken oft binnen Sekundenbruchteilen zwischen Video- und Filmsequenzen hin und her schalten. Hier sollen nicht durch eine falsche Entscheidung des De-Interlacer-ICs unnötige Artefakte produziert werden. Nur wenige Hersteller haben ICs im Angebot, die selbst die härtesten Testsequenzen – die oft das Leben, d.h. ein exotisch/kreativer TV-Sender schreibt – erfolgreich bestehen.

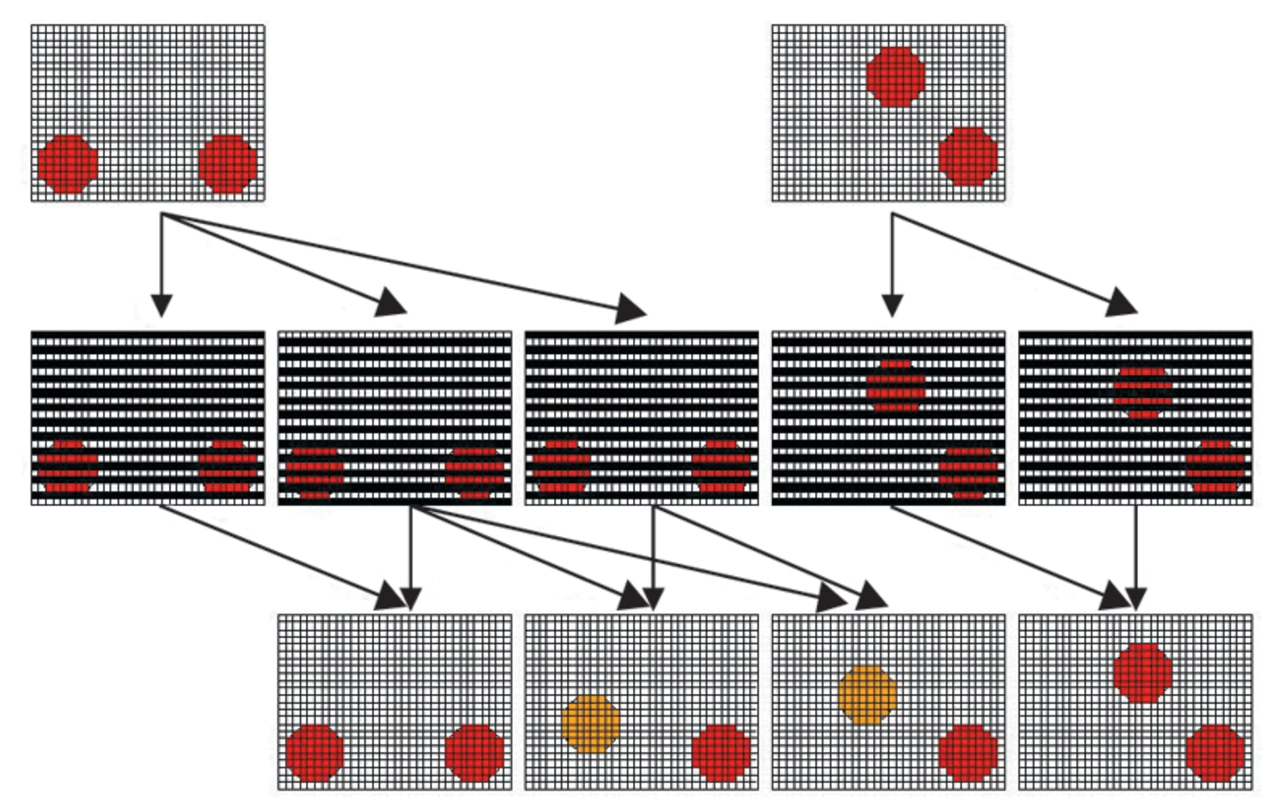

Um auf die benötigte 60-Hz-Halbbildwiederholrate für die Flach-Displays zu kommen, werden die rekonstruierten Vollbilder abwechselnd zwei- bzw. dreimal wiederholt (reverse 3:2 pull-down). Dadurch entsteht ein Ruckeln, das auf Bildschirmen über 80 cm Diagonale deutlich wahrnehmbar ist, der so genannte „Film judder“.

Statt des simplen 3:2-Pull-downs bieten heute verfügbare Chips jedoch eine intelligente Alternative: das Konvertieren der 24 bzw. 25 Vollbilder in 50 bzw. 60 oder mehr Vollbilder durch Erzeugen der dazu fehlenden Zwischenbilder, die korrekt positionierte Objekte enthalten und dadurch einen stetigen Bewegungsablauf erzeugen (Bild 7). Besonders bei Bewegung vor statischem Hintergrund und Kameraschwenks und -zooms ist der Vorteil dieser Methode augenfällig. Wer einmal den direkten Vergleich gesehen hat, wird diese Funktion nicht mehr missen wollen. Es wird auch als „Motion-Compensated Upconversion“ bezeichnet.

Technologisch betrachtet, hat es dieser Ansatz jedoch in sich. Die Zwischenbilder werden ja nicht vom Sender übertragen und sind auch nicht auf der DVD gespeichert. Sie müssen also im TV-Empfänger in Echtzeit errechnet werden. Dazu benötigt man mehrere Vollbildspeicher und einen ausgefeilten Algorithmus, der zwei Originalbilder vergleicht, eine Bewegungsschätzung aller vorgefundenen Objekte vornimmt und dann – je nach der gewünschten Ausgangsbildfrequenz – ein oder mehrere Zwischenbilder mit bewegungskorrekten Objektpositionen errechnet.

Dieses Verfahren ist bereits in einigen Oberklasse-Geräten seit Jahren enthalten. Ständige Verbesserungen der Algorithmen resultieren inzwischen in einer erstaunlichen Qualität, die sich für das Fernseherlebnis in deutlicher Entspannung bemerkbar macht.

- Bildverbesserer für Flachfernseher #####

- Nachleuchtende und vordenkende Displays

- Von der Bildröhre zum Flachdisplay