3G/4G-Design

Was rekonfigurierbare Antennen können

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Die Antennencharakteristik verändern

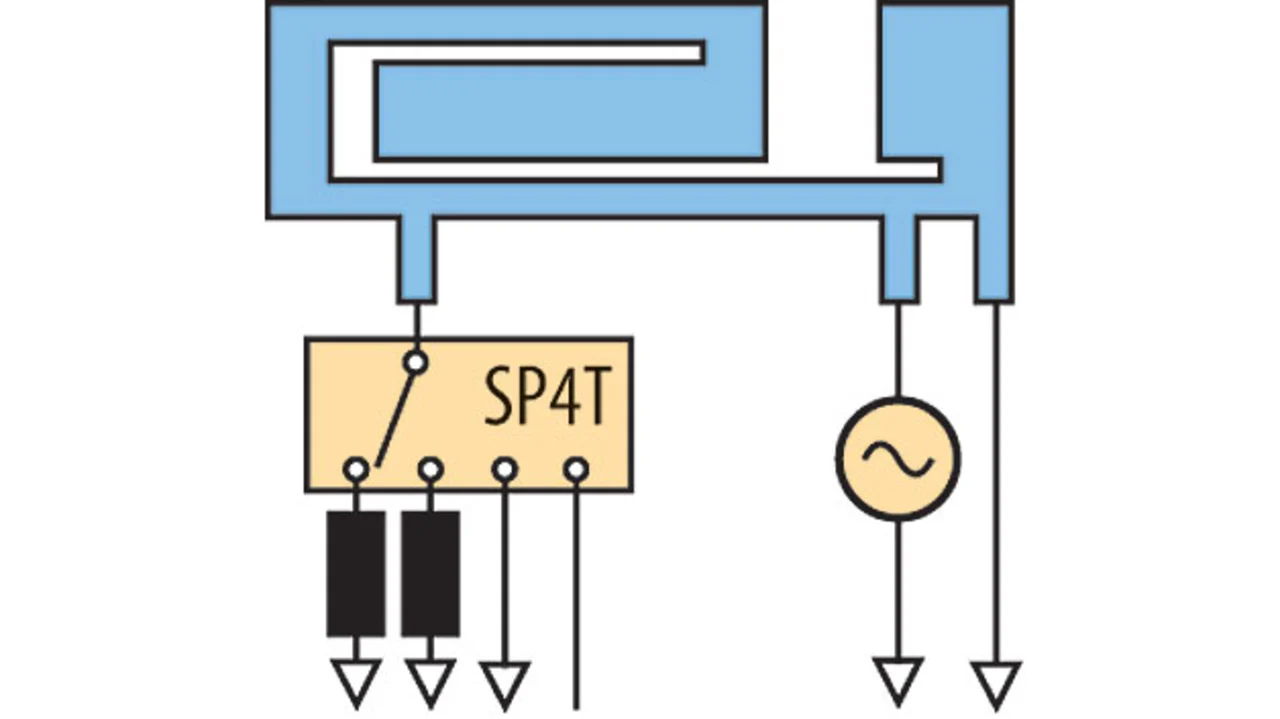

Eine weitere Anforderung neben der Impedanzanpassung ist die Änderung der Resonanzfrequenz der Antenne selbst (Bild 4); dies betrifft die Aperturabstimmung oder die Frequenzbandumschaltung. Die Änderung der physikalischen Länge der strahlenden Elemente ist bekanntermaßen unpraktisch, wenn nicht unmöglich - folglich sollte der Fokus auf der Änderung der elektrischen Antennenlänge mittels eines digital abstimmbaren Kondensators liegen, der mit der Antenne an einem ausgewählten Punkt verbunden ist, oder mittels eines Kurzschlussschalters. Hier kann insbesondere die Charakteristik von UltraCMOS-Halbleiterschaltern hervorragend genutzt werden.

In beiden Fällen dürfen die hinzugefügten Komponenten nur geringe Verluste aufweisen, um den Wirkungsgrad der Antennen nicht zu mindern, entweder mit Belastung oder im normalen Betriebsmodus. Die Resultate sind besser als die der Impedanzanpassung, da die belastete Antenne selbst auf die gewünschte Frequenz abgestimmt wird. Die zusätzliche Verbindung zur Antenne erfolgt abgesetzt vom Einspeisepunkt, oft im Strommaximum des Strahlerelements. Da die Verbindung als niederohmig betrachtet werden kann, kann der Ein-Widerstand des Schalters als viel wichtiger für die Bestimmung der Einfügedämpfung angenommen werden, als dies in einem 50-Ω-Pfad der Fall ist.

Jobangebote+ passend zum Thema

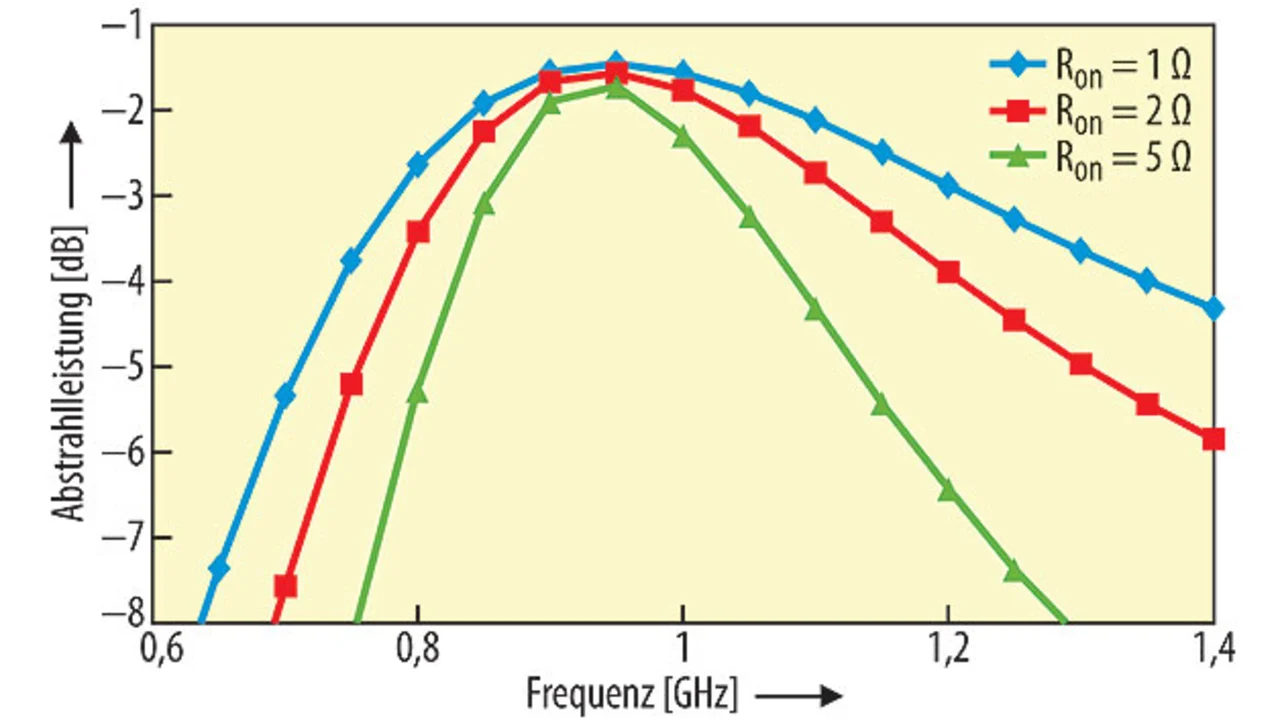

Dies wurde durch ein Modell einer invertierten F-Antenne demonstriert (eine Konfiguration, die üblicherweise in Mobilfunksystemen eingesetzt wird), die durch Belastung mit einer Kurzschlussbrücke auf eine Resonanz bei 800 MHz abgestimmt ist. Es ergibt sich: Je niedriger Ron in dem Kurzschlussschalter ist, desto besser der Wirkungsgrad. Auch wird mit niederigerem Ron die Resonanzspitze der gesamten Antenne breiter und die effektiv nutzbare Frequenzabdeckung wird größer (Bild 5).

Was heißt das in der Praxis? Die Wheeler-DeWitt-Gleichung verknüpft den physikalischen Raum, der für das optimale Arbeiten einer Antenne benötigt wird, mit der Frequenz und der Bandbreite. Um 2-, 3- und 4G-Bänder abzudecken, sind in einem typischen Mobilteil rund 43 cm3 erforderlich. Diese Gleichung enthält übrigens eine Konstante, die für jeden Antennentyp und die Konstruktion charakteristisch ist. Klar ist aber, dass höhere Bandbreiten und niedrigere Frequenzen im Allgemeinen ein größeres Antennenvolumen erfordern. Das ist exakt die Situation, die sich bei der Einbeziehung eines Bandes im 700- oder 800-MHz-Bereich (zusätzlich zu den GHz-Frequenzen) ergibt. Berechnungen ergeben, dass eine unabgestimmte, nicht konfigurierbare Antenne mit einem realistischen Wert für die eben erwähnte Konstante in der Gleichung dem Volumen eines modernen Handys entsprechen würde.

Die spektrale Effizienz künftiger Funkstandards nimmt mit sinkender Trägerfrequenz zu, die physikalischen Abmessungen steigen. Das Verhältnis der Terme in der Gleichung zeigt an, dass eine physisch kleinere Antenne in einem breiteren Frequenzbereich funktionieren kann, sofern auf die Resonanzfrequenz genau abgestimmt wird. Wichtig ist also, dass man die Bandbreitenspitze (siehe Bild 5) entsprechend den Anforderungen durch Abstimmkomponenten frequenzmäßig verschieben kann.

| Antennentyp/Mobilfunkstandard | fmin [MHz] | fmax [MHz] | Bandbreite [MHz] | Antennen-Volumen [cm3] |

|---|---|---|---|---|

| Passiv, 3G | 824 | 960 | 136 | 58 |

| Passiv, 3G/4G | 698 | 960 | 262 | 112 |

| Abstimmbar, 3G/4G | 698-834 | 834-970 | 136 | 58 |

Tabelle 1. Antennenvolumen und Bandbreite vs. Antennentyp: Die Antennenanpassung (Abstimmung) erlaubt dem Designer, das Volumen bei den neuen Mobilfunkstandard-Kombinationen konstant zu halten.

Tabelle 1 gibt hierzu einen Hinweis darauf, wie die praktische Ausführung aussieht. Die Zahlen sind aus der Wheeler-Gleichung abgeleitet. Geht man von einer passiven Antenne aus, die nur für 3G-Signale vorgesehen ist, dann beträgt die Bandbreite des unteren Bandes 136 MHz und die Mittenfrequenz 892 MHz. Vergleicht man diese Antenne mit einem 3G+4G-fähigen Design, so ist ein weiteres Band bei 700 MHz bzw. bei LTE in Deutschland bei 800 MHz mit einer Bandbreite von 126 MHz dazuzunehmen, womit sich das Volumen verdoppelt. Die Änderung in ein abstimmbares Design liefert auch die gewünschten Eigenschaften, jedoch bleibt das Antennenvolumen gleich. Letztlich ist auch der Wirkungsgrad einer solchen aktiven Lösung im in Frage kommenden HF-Spektrum um mehrere Prozentpunkte besser als die passive Ausführung.

- Was rekonfigurierbare Antennen können

- Frequenzvielfalt erfordert neue Antennenkonzepte

- Die Antennencharakteristik verändern

- DTCs und SoS-FETs im Fortschrittstrend