Damit die Milch nicht zur Neige geht

Vom Sensor zum Internet der Dinge – dargestellt am Beispiel einer Füllstandsmessung

Fortsetzung des Artikels von Teil 5

Integration in das Internet

Der digitale Wert der Messung wird im Arduino verarbeitet und für die Übermittlung über das WLAN Netzwerk vorbereitet. Dazu wird die bereits angesprochene kostenlose Bibliothek für das WIFLY-Shield benutzt, die den Arduino als Client auslegt, der über das HTTP-Protokoll mit dem Internet kommunizieren kann. Über das HTTP-Protokoll besteht jedoch nicht nur die Möglichkeit Daten abzurufen (GET-Befehle), sondern auch Daten zu senden (POST-Befehle). Mittels dieses POST-Befehls werden der entsprechende API-Key, Datum, und der Sensormesswert übertragen.

Die Messwerte des FSR werden an die Online Plattform “pachube.com” gesendet. Pachube ist ein Online-Service der es ermöglicht, Sensordaten zu speichern und auszulesen. Dies folgt der Idee, nicht nur Server im Internet miteinander zu verbinden, sondern auch Objekte bzw. Dinge. Der Onlinedienst bietet damit, neben dem EPCglobal Netzwerk, eine technische Infrastruktur und Alternative für ein Internet der Dinge. Pachube ist bis zu einem bestimmten Nutzungsvolumen kostenlos und fungiert über Input- und Output-Schnittstellen. Der Arduino sendet die Messwerte mittels des WIFLY-Shields als Output über die Pachube API (welche selbst über das HTTP-Protokoll agiert) an die Input-Schnittstelle der Onlineplattform, im Detail an einen sogenannten Input-Feed. Das Intervall, in welchem gesendet wird, beträgt ca. 30 Sekunden, da bei kürzeren Zyklen Gebühren seitens der Online Plattform anfallen. Die übermittelten Sensordaten können auf einer sogenannten Feed-Page von Pachube grafisch betrachtet werden. Für weitere Anwendungsfälle lassen sich die Sensordaten auch mittels eines Output-Feed in andere Systeme integrieren.

Jobangebote+ passend zum Thema

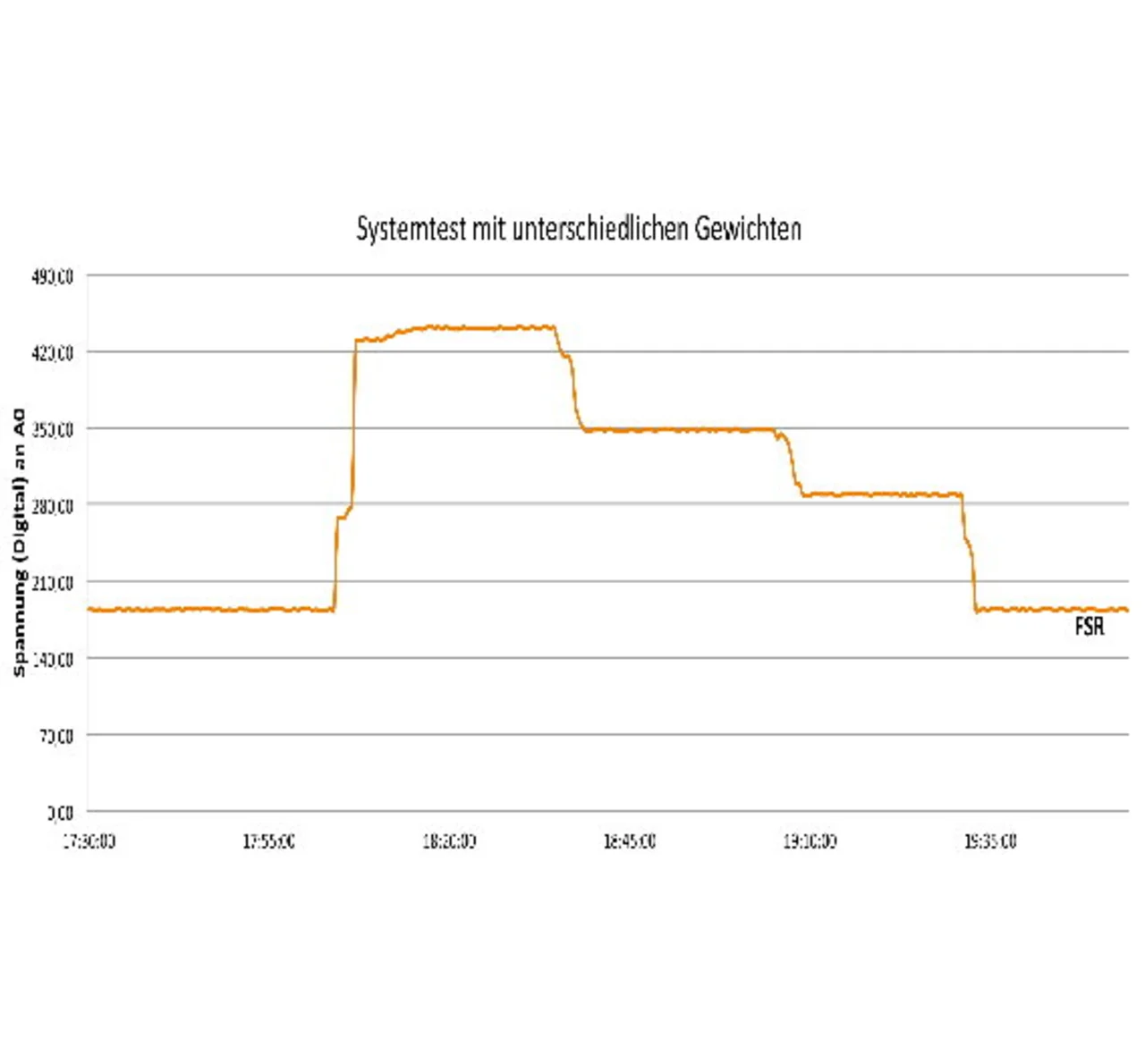

Zur Überprüfung des Gesamtsystems dienen unterschiedlich schwere 1 Liter Wasserflaschen mit unterschiedlichem Restfüllstand, um verschiedene Laststufen zu simulieren. Dazu sind 3 Wasserflaschen im Abstand von ca. 30 Minuten auf die Sensorfläche zustellen. Die erste Flasche hat ein Gewicht von 1,036 kg und ist vollständig gefüllt. Sie liefert einen recht konstanten digitalen Sensorwert von ca. 501 (Abbildung 6). Die zweite Flasche ist etwas mehr als halbvoll und hat ein Gewicht von 0,595 kg. Auch der digitale Wert von 360 ist über den Zeitverlauf stabil. Abschließend wird eine Flasche mit etwas geringerem Füllstand getestet um die Unterschiede bei Konsum kleiner Einheiten aufzuzeigen. Diese hat ein Gewicht von 0,512 kg und erreicht einen digitalen Sensorwert von ca. 305. Im neutralen, lastfreien Zustand weißt das System einen Wert von ca. 180 auf (was wie bereits angesprochen am oberen aufgelegten Aluminiumblock liegt). Die jeweiligen digitalen Werte über den Zeitverlauf sind in Abbildung 6 dargestellt.

Zusammenfassung und Ausblick

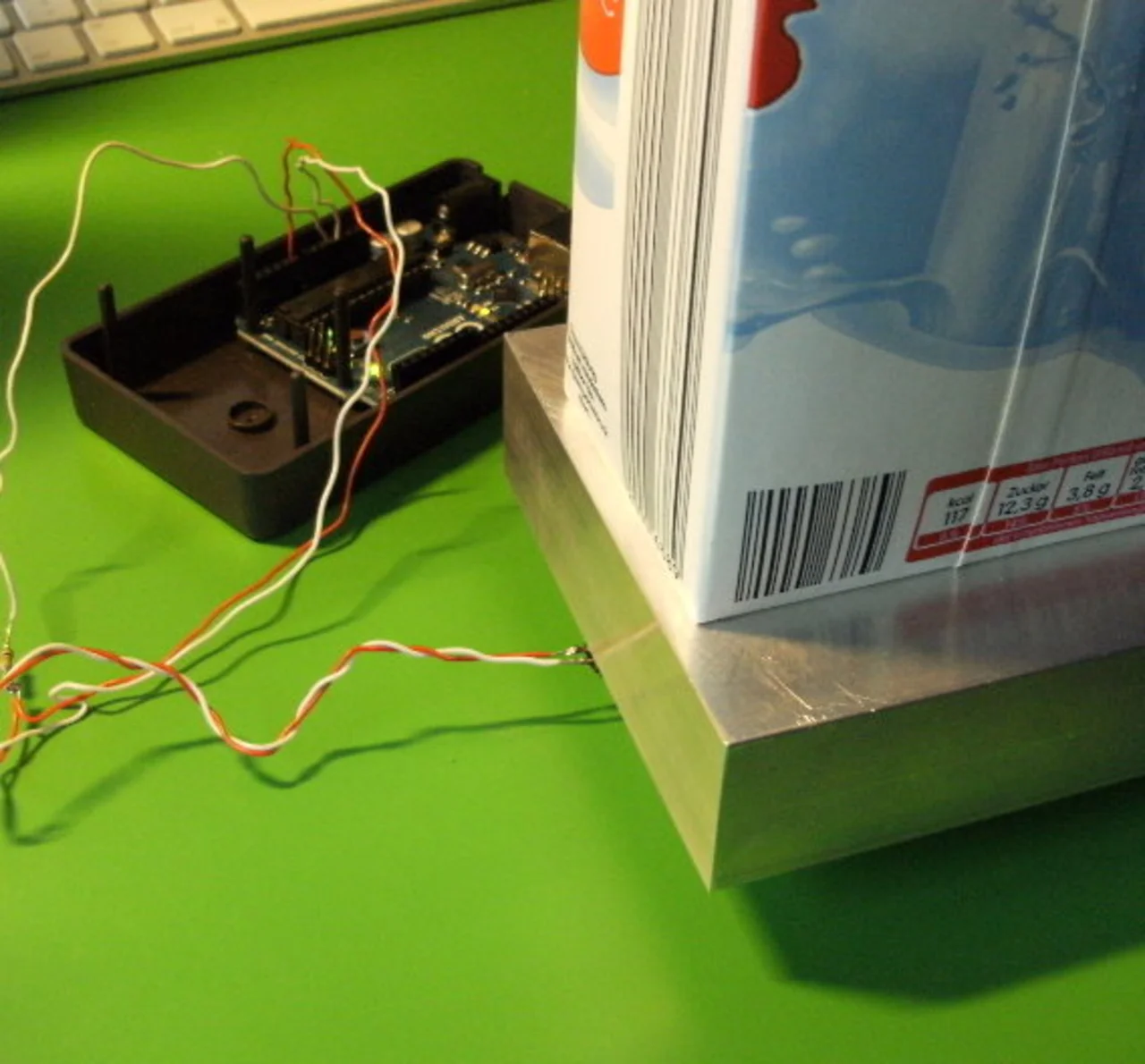

Im Kontext des Verknüpfens von Dingen mit dem Internet zeigte die vorliegende Ausarbeitung, wie eine solche Integration von physikalischer Information (Füllstand) in das Internet erfolgen kann. Es wurde ein Prototyp entwickelt (siehe Abbildung 7) der über ein lokales WLAN Informationen über das HTTP-Protokoll an die Onlineplattform Pachube übertragen kann. Die übertragenen Sensorwerte werden dort grafisch aufbereitet und können in weitere vielfältige Applikationen eingebunden werden. Die entsprechende Dokumentation des Prototyps wurde in Form des im Arduino hinterlegten Quellcode im Anhang hinterlegt.

Literaturverzeichnis

Amberger (1999). Füllstandmeßtechnik - Grundlagen und Anwendungsbeispiele. Moderne Industrie.

Bullinger & Hompel. (2007). Internet der Dinge. Berlin, Springer.

Plaum & Hupp (2007). Sensornetzwerke und Lokalisierungsverfahren als Schlüsseltechnologien für die intelligente logistische Umwelt von morgen.

Schneider & Arslan (2007). Das Internet der Dinge unter dem Aspekt der Selbststeuerung - ein Überblick. Logistics Journal.

Uckelmann, Harrison & Michahelles (2011). Architecting the Internet of Things. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.

- Vom Sensor zum Internet der Dinge – dargestellt am Beispiel einer Füllstandsmessung

- Entwicklung einer Sensorintegration

- Quelloffene Physical-Computing-Plattform

- Kraftsensitiver Widerstand für die Füllstandsmessung

- Arduino mit aufgestecktem WIFLY-Shield

- Integration in das Internet