Damit die Milch nicht zur Neige geht

Vom Sensor zum Internet der Dinge – dargestellt am Beispiel einer Füllstandsmessung

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Kraftsensitiver Widerstand für die Füllstandsmessung

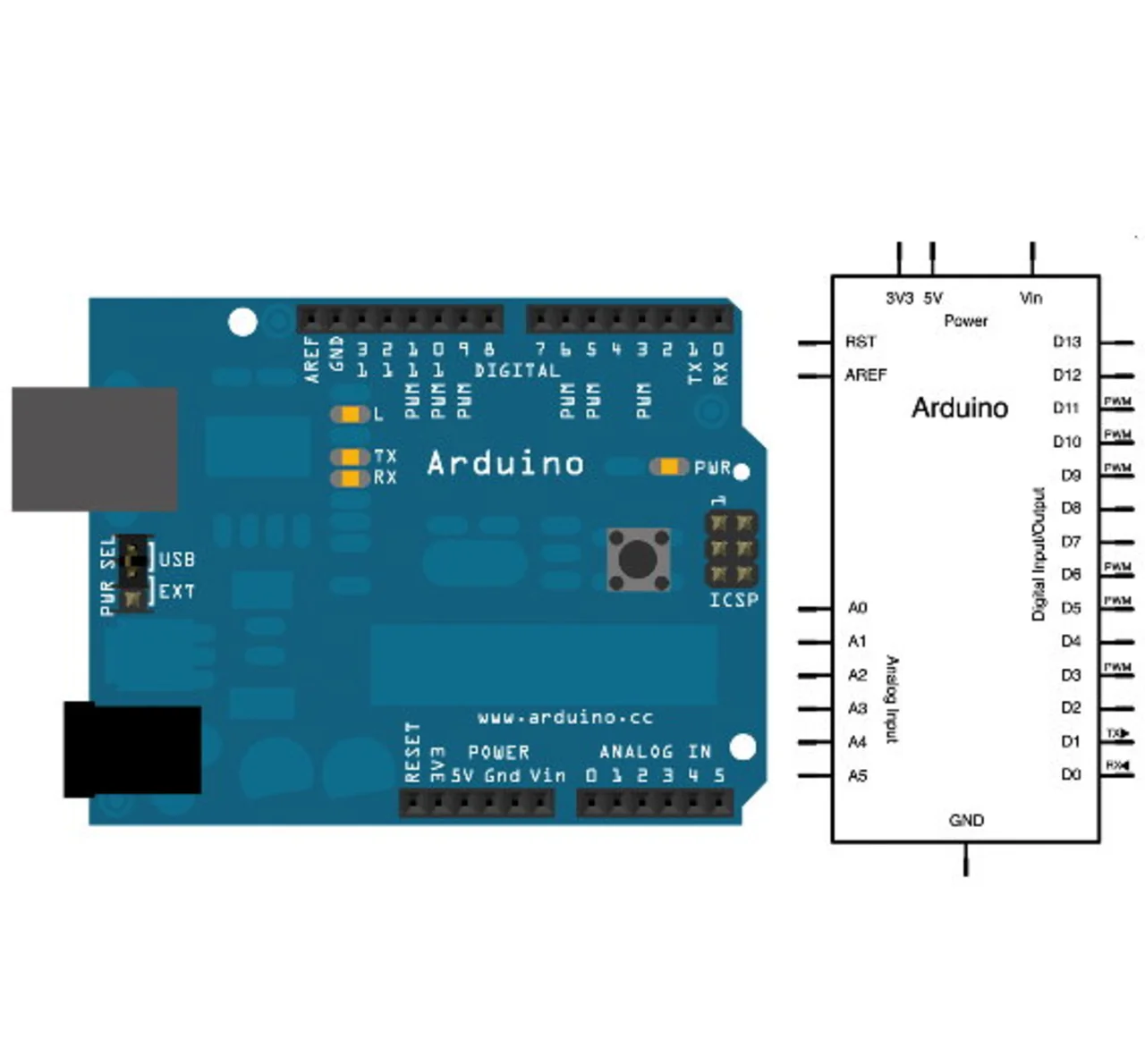

Zur Erfassung der Widerstandsänderungen des FSR und zur Kommunikation mit dem Internet wird ein Mikrocontroller benötigt. Ein günstiges, flexibles und ausreichend leistungsstarkes System bietet sich mit der sogenannten Arduino-Plattform (siehe Abbildung 4) an. Die Arduino-Plattform ist eine sogenannte Physical-Computing-Plattform. Sie besteht aus Hard- und Software und ist quelloffen.

Das Herzstück eines Arduino ist ein ATMega328 Mikrocontroller, ein Input/Output-Board mit analogen und digitalen Ein- und Ausgängen. Diese können zum Beispiel mit Sensoren oder Aktoren verbunden werden. Die Entwicklungsumgebung basiert auf Wiring, ein leicht zu erlernender Java-Dialekt. Genaugenommen ist die Arduino-Software ein Framework, welche viele der komplizierten Details der hardwareunterstützten Entwicklung einfacher macht. Zur Erweiterung der Funktionalität eines Arduino (z.B. um mit dem Internet zu kommunizieren) besteht die Möglichkeit, das System durch sogenannten Shields zu erweitern. Da sich für den Einsatzort nur das Wireless Local Area Network (WLAN) anbietet, fällt die Wahl auf ein WIFLY-Shield. Die Grundlage des WIFLY-Shield ist ein RN-131G WLAN Modul von Roving Network, ein SC16IS750 SPI-to-UART Controller und ein Prototypen Punktraster für eigene Schaltungen. Es verbindet ein Arduino mit einem 802.11b/g WLAN Netzwerk mit WEP und WPA2 Verschlüsselung und lässt sich über entsprechende Buchsenleisten auf ein Arduino aufstecken. Das Modul nutzt den Vin Pin des Arduino als Spannungsversorgung und besitzt einen 3,3V Spannungsregler. Angesteuert wird es über die serielle Kommunikationsschnittstelle des Arduino bzw. dessen dementsprechende Pins. Zum Betrieb werden eine 3,3V Spannungsquelle sowie 3 digitale Eingänge benötigt. Damit sind intern nur 3 der 24 Eingänge bzw. Ausgänge belegt. Das WIFLY-Shield verbindet sich so mit einem lokalen WLAN-Netzwerk und kann über das HTTP Protokoll kommunizieren. Die entsprechende Bibliothek zur Programmierung ist quelloffen und wird im Arduino hinterlegt.

Die Stromversorgung des Arduino selbst übernimmt ein 9V Netzteil über einen gewöhnlichen 3,5mm-Klinkeneingang. Die Programmierung des Arduino erfolgt mittels der bereits erwähnten Software, die über einen sogenannten In-System-Programmer (ISP) den Mikrocontroller programmiert. Zum Schutz vor Spritzwasser und Staub ist das System in einem Gehäuse gekapselt, die Verbindungskabel für den Sensor sind daraus herausgeführt und isoliert.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Vom Sensor zum Internet der Dinge – dargestellt am Beispiel einer Füllstandsmessung

- Entwicklung einer Sensorintegration

- Quelloffene Physical-Computing-Plattform

- Kraftsensitiver Widerstand für die Füllstandsmessung

- Arduino mit aufgestecktem WIFLY-Shield

- Integration in das Internet