Smart Services für Energiesysteme

P2P-Energiehandel via Blockchain

Im Forschungsprojekt ETIBLOGG wurde die Blockchain-Technik für den P2P-Energiehandel eingesetzt. Die hierfür entwickelten Embedded Blockchain Devices handeln Energie, auf der Basis der Präferenzen ihrer Besitzer, eigenständig mit anderen Teilnehmern des Netzwerks.

Die Wandlung des Energienetzes vom reinen Verteilnetz hin zum Smart Grid ist ein unverzichtbarer Schritt, um die Klimaschutzziele zu erreichen und den Bedarf an fossilen Energieträgern deutlich zu reduzieren. Aufgabe des vom BMWi geförderten Forschungsprojekts ETIBLOGG (Energy Trading via Blockchain in the local Green Grid) war es, für die Erreichung dieser Ziele sichere Marktmechanismen und die dafür benötigten Elektroniksysteme zu entwickeln.

Die Kerntechnik für dieses Projekt stellt die Blockchain-Technik dar, mit der es möglich ist, sicher und echtzeitfähig Marktplätze und Smart-Services für vernetzte Energiesysteme zu schaffen und dadurch die Gesamteffizienz zu erhöhen. Produzenten können Angebote einstellen, die mit Preis, Liefermenge, Lieferintervall und weiteren Daten in die Blockchain geschrieben werden. Somit bekommen alle Teilnehmer des Netzwerks die Möglichkeit, auf die Angebote einzugehen. Indem ein Angebot von einem Teilnehmer akzeptiert wird, kommt ein Handelsgeschäft zustande, das ebenfalls in die Blockchain geschrieben wird.

Jobangebote+ passend zum Thema

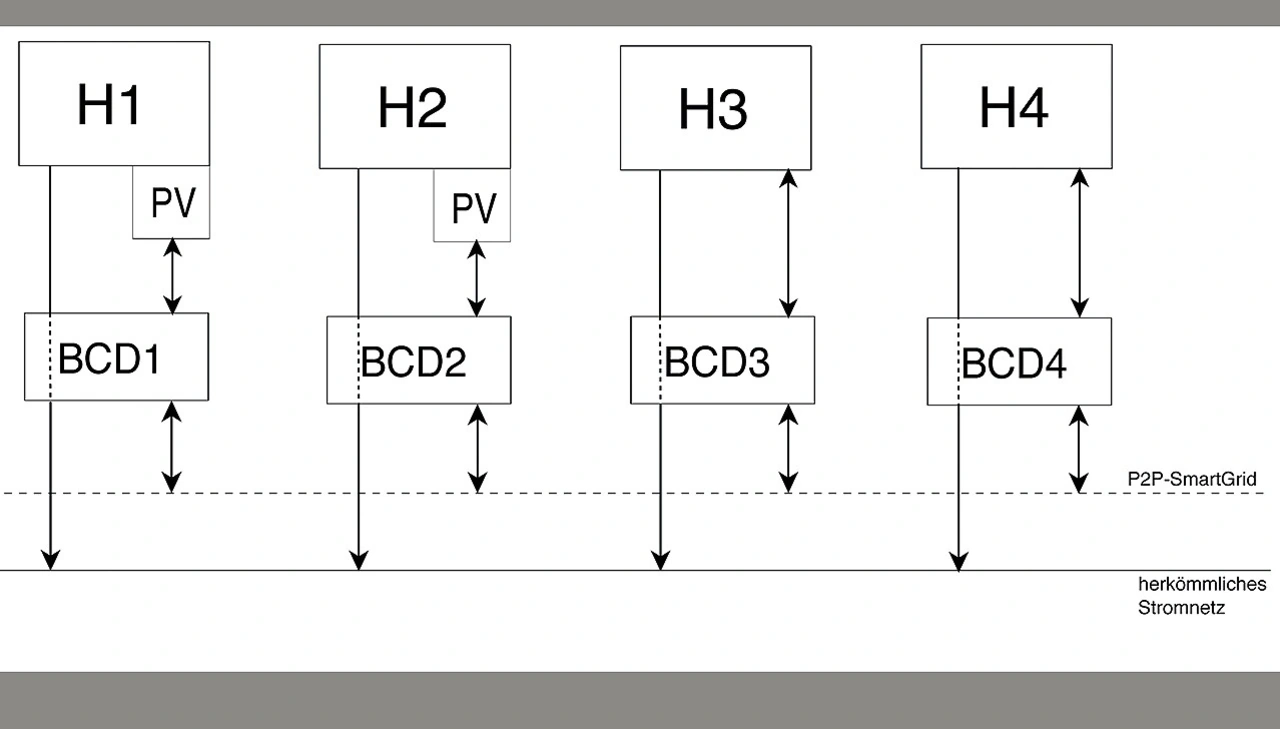

Ein solches Beispiel für P2P-Handel in einem Smart Grid ist in Bild 1 schematisch dargestellt. Entlang einer Straße stehen vier Häuser (H1 bis H4), von denen H1 und H2 Solarpanels (PV) besitzen, sodass sie selbst elektrische Energie erzeugen können. Alle vier Haushalte verfügen über ein Blockchain Device (BCD), welches die Rolle eines Smart Device einnimmt und den Zugang zu der Blockchain verwaltet. Mit dem BCD können alle Teilnehmer des Netzes auf das Smart Grid zugreifen und über die Blockchain auf dem Marktplatz kommunizieren. Zudem haben alle Teilnehmer Zugang zum herkömmlichen Stromnetz, sodass auf einen Anbieter von Residualleistung zurückgegriffen werden kann, falls der Gesamtbedarf nicht über das Smart Grid gedeckt werden kann.

Eine beispielhafte Situation:

- H1 mit PV-Anlage bietet von 11:15 bis 11:30 überschüssige Energie für 30 ct/kWh an.

- H3 ohne PV-Anlage sucht um 11:15 elektrische Energie für max. 35 ct/kWh. Der Residualleistungsanbieter bietet für 50 ct/kWh an. H3 findet das Angebot von H1, kauft die Energie bei H1 ein und der Handel wird über die Blockchain-Kommunikation abgeschlossen. Die jeweiligen maximalen Preise sind in der Handelslogik der beiden Blockchain Devices (BCD1 und BCD3) individuell hinterlegt. Der Eigentümer von BCD1 kann den Preis jederzeit selbst ändern.

Aufbau eines Systems für den P2P-Energiehandel

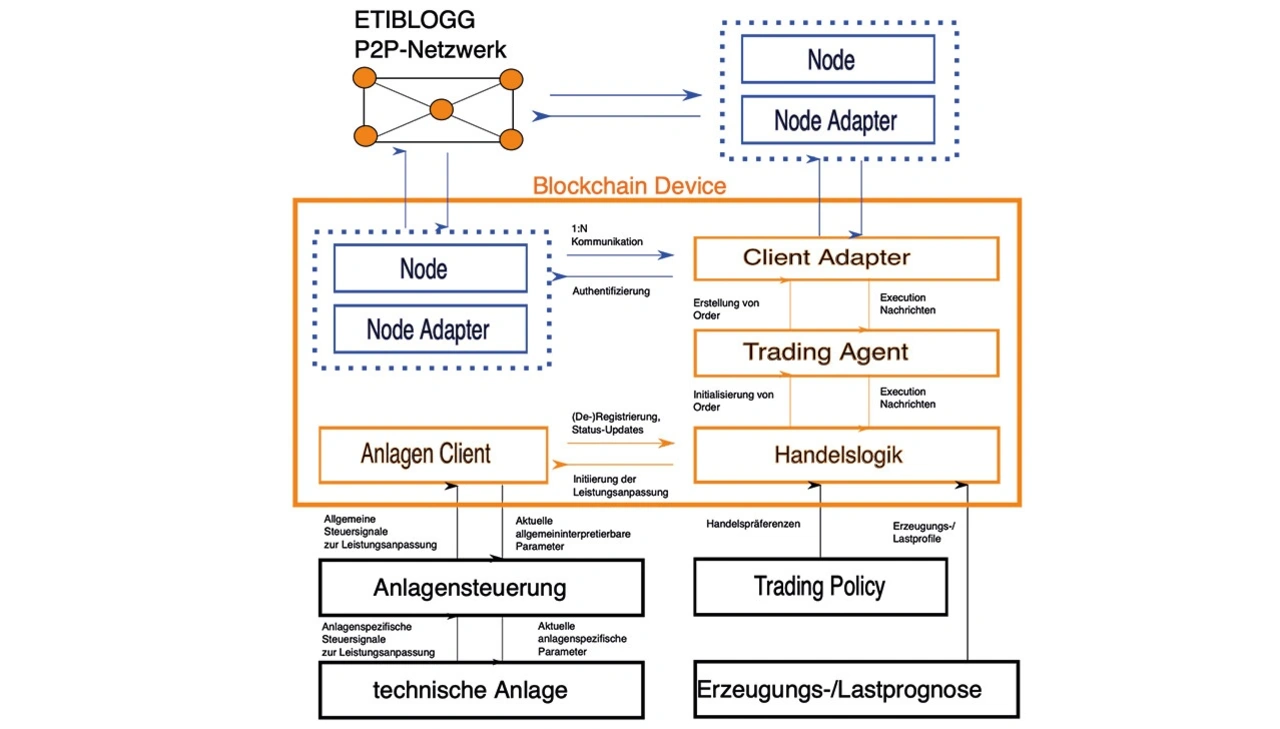

Die Idee hinter dem P2P-Energiehandel über Blockchain ist die Verwendung von embedded Blockchain Devices, deren Aufgabe es ist, automatisiert den Energiehandel durchzuführen. Der schematische Aufbau des Systems ist in Bild 2 dargestellt.

Jeder Teilnehmer besitzt sein individuelles Blockchain Device mit drei Hauptschnittstellen. Die erste Hauptschnittstelle heißt Anlagen-Client, der die Steuerung einer Energieerzeugungsanlage übernimmt. Sie besteht aus der technischen Anlage (grauer Kasten unten links) sowie der Anlagensteuerung und (grauer Kasten darüber) den SCADA-Systemen (Supervisory Control and Data Acquisition).

Die Daten aus der Anlage, z. B. für einen Produzenten die Menge der produzierten Energie oder für einen Konsumenten die zu beziehende Energiemenge, werden als Eingangsdaten für die zweite Hauptschnittstelle, die Handelslogik, verwendet. Über vom Benutzer einstellbare Profile können den Blockchain Devices Prognosekurven sowie persönliche Präferenzen für den Energiehandel mitgeteilt werden. Einstellbare Parameter sind unter anderem der Maximalkaufpreis pro Energieeinheit oder der Vorzug von grüner Energie.

Diese Handelspräferenzen sind ausschlaggebend für die dritte Hauptschnittstelle, das Handelsframework: Trading Agent + Client Adapter + Validator/Non-Validator-Knoten. Es regelt Angebot und Nachfrage sowie den Zugriff zum Marktplatz via Blockchain. Die Handelsframeworks der Produzenten generieren Orderblöcke, wobei unter Block im Blockchain-Kontext eine Kommunikationseinheit verstanden wird. Mehrere solcher Blöcke bilden letztlich die Blockchain. Beispiel: Der Produzent erstellt einen Orderblock mit den für einen potenziellen Käufer relevanten Informationen, z. B. Menge, Preis und Art der Energie für einen bestimmten Zeitraum.

Die Konsumenten iterieren über die Blockchain und gehen mittels einer Execution-Nachricht auf jene Orderblöcke ein, die ihren Präferenzen entsprechen. Der Handel wird über diese Execution-Nachricht in der Blockchain abgebildet und einer ACK-Nachricht quittiert, sodass der komplette Energiehandel ohne Mittelsmänner für jeden Teilnehmer transparent dargestellt werden kann. Die Handelsdaten werden daraufhin über die Handelslogik zum Anlagen-Client zurück- geleitet, der anschließend seine Anlage mit den neuen Daten regeln bzw. nachsteuern kann.

Implementierung eines Labordemonstrators

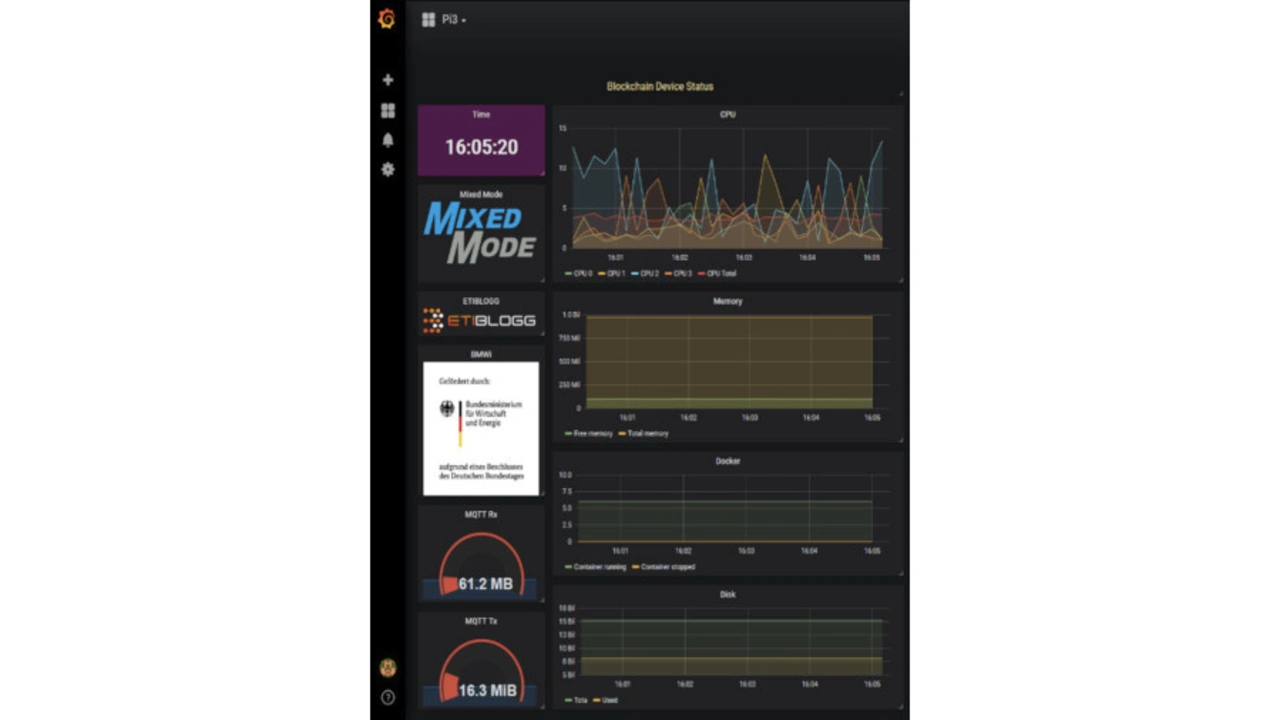

In der ersten Projekthälfte wurde ein Demonstrator unter Laborbedingungen erstellt, der mit voreingestellten Last- und Prognosekurven sowie Handelspräferenzen den Energiehandel simuliert. Als Plattform für den Demonstrator (Bild 3) wurden Raspberry Pi 3B+ verwendet. Er wurde im Rahmen mehrerer Messen, z. B. Energy Utility Week 2019 in Paris sowie der e-World 2020 in Essen, vorgeführt.

Als Energieerzeugungsanlage kamen Batteriesysteme der Firma Ceus zum Einsatz, die nach Bedarf aufgeladen und entladen werden können. In dem Szenario wurden die Teilnehmer in den Rollen Konsument, Produzent und Prosumer – ein Hybrid aus Konsument und Produzent – verschaltet. Für die Visualisierung der Systemdaten wurde von Mixed Mode eine grafische Darstellung (Clipboard) entwickelt (Bilder 4 und 5).

Auf diesem Clipboard werden sowohl die technischen Daten der Geräte, wie Speicherauslastung, Anzahl der Dockercontainer oder Prozessorauslastung (linke Seite, Bild 4), als auch u. a. die Strom- und Spannungsaufnahme der Batteriesysteme sowie des kompletten Netzes (rechte Seite, Bild 5) visualisiert. Allerdings mussten Teile des Handelsframeworks auf einem zusätzlichen PC ausgeführt werden, da die Ressourcen auf dem Raspberry Pi 3B+ hierfür nicht ausreichen.

Durch die Simulationsläufe konnte bestätigt werden, dass aufgrund der variablen Preisgestaltung im P2P-Handel im Gegensatz zu den Fixpreisen der Energieversorger, auf Konsumentenseite Potenziale zur Kosteneinsparung vorhanden sind.

Reallabor: Ladeinfrastruktur für E-Automobile

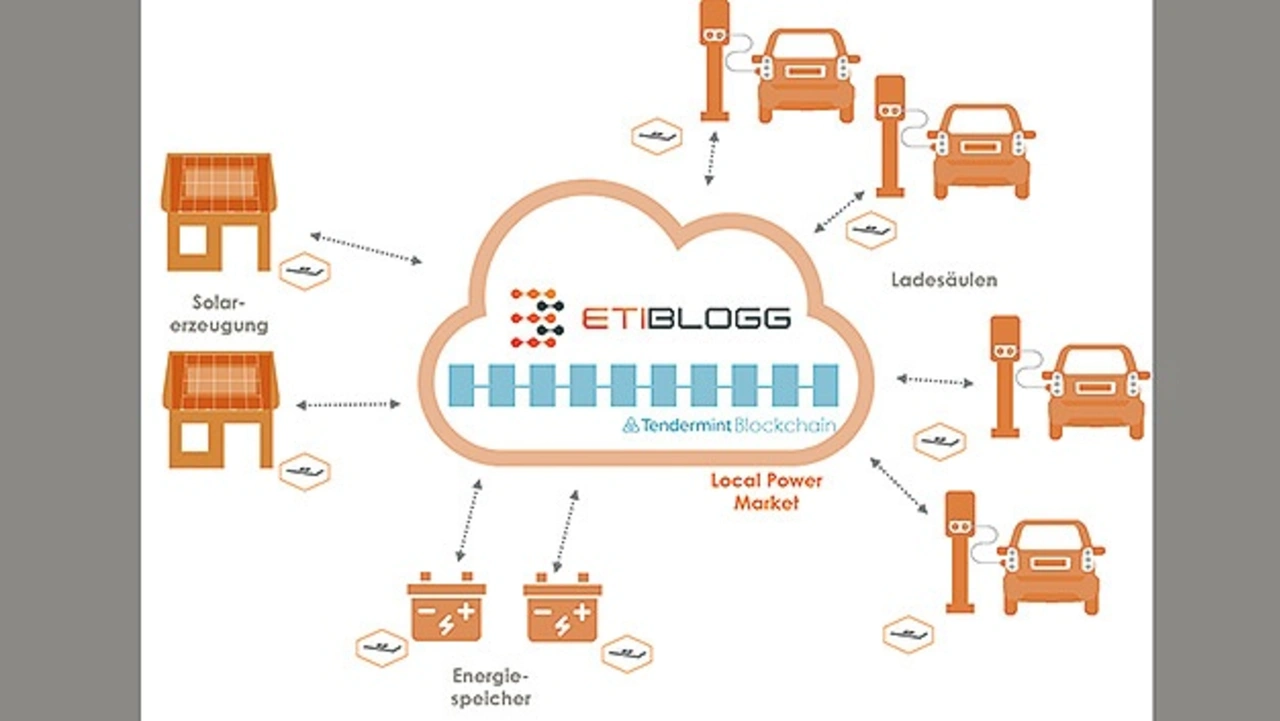

Im zweiten Schritt wurde der Labordemonstrator in ein reales Umfeld integriert. Dafür wurde beim Projektpartner Fraunhofer IISB die vorhandene Ladeinfrastruktur für E-Autos (Konsumenten) sowie die Energiespeicher und solare Energieerzeugung (Produzenten) als Teilnehmer verwendet (Bild 6).

Bei dem Umbau erfolgte ein Umstieg vom Raspberry Pi 3B+ zu i.MX8 als Plattform, um genügend Ressourcen für sämtliche Teile des Handelsframeworks zur Verfügung zu haben. Da aufgrund der Corona-Pandemie im Institut kaum Auslastung an den Ladesäulen zu verzeichnen war, wurden für die Konsumenten Profile aus der Vergangenheit verwendet, um trotzdem realistische Verbrauchskurven bzw. Handelsverläufe zu generieren.

- P2P-Energiehandel via Blockchain

- Betriebssystem, Hardware und Testverfahren