Was uns die Mobilfunkzukunft bringen soll

LTE – Nachfolgegeneration von UMTS

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

LTE – Nachfolgegeneration von UMTS

Die parallelen Datenströme im Downlink von LTE können entweder zu einem Teilnehmer gehören oder aber zu unterschiedlichen Teilnehmern übertragen werden und damit die Gesamtkapazität des Systems erhöhen. Das Endgerät trennt durch Methoden der digitalen Signalverarbeitung die Datenströme unter Ausnutzung der Kanaleigenschaften und mit dem Wissen über das Codierungsschema, das in der Basisstation verwendet wurde. Die Kanaleigenschaften können durch die Kanalmatrix H beschrieben werden, für diese gilt:

H = | h11 h12 |

Der Koeffizient hij beschreibt hierbei den Übertragungspfad von der Sendeantenne i zur Empfangsantenne j. Damit die Vorteile von MIMO wirklich zum tragen kommen, ist es wichtig, dass die verschiedenen Übertragungspfade möglichst unkorreliert zueinander sind.

Vor der Übertragung der Datenströme über die Antennen findet in der Basisstation eine Vorcodierung mit Hilfe der Codierungsmatrix W statt. W wird in Abhängigkeit der Kanaleigenschaften aus einem „Codebuch“ ausgewählt, das im Standard festgeschrieben ist. Das Endgerät schätzt die Kanaleigenschaften in Form der Matrix H und wählt die optimale Matrix W aus, die die größte Kanalkapazität liefert. Diese Information muss in regelmäßigen Abständen vom Endgerät an die Basisstation übertragen werden. Je häufiger diese Übertragung erfolgt, desto besser ist die Anpassung an die aktuellen Übertragungsbedingungen.

Anstatt die Kanalkapazität zu erhöhen, kann MIMO auch genutzt werden, um die Qualität des empfangenen Signals zu verbessern. Außerdem sieht der LTE-Standard vor, gerichtete Antennen (SDMA: Space Division Multiple Access) zur Erhöhung der Kapazität einzusetzen [10].

Systemarchitektur für LTE

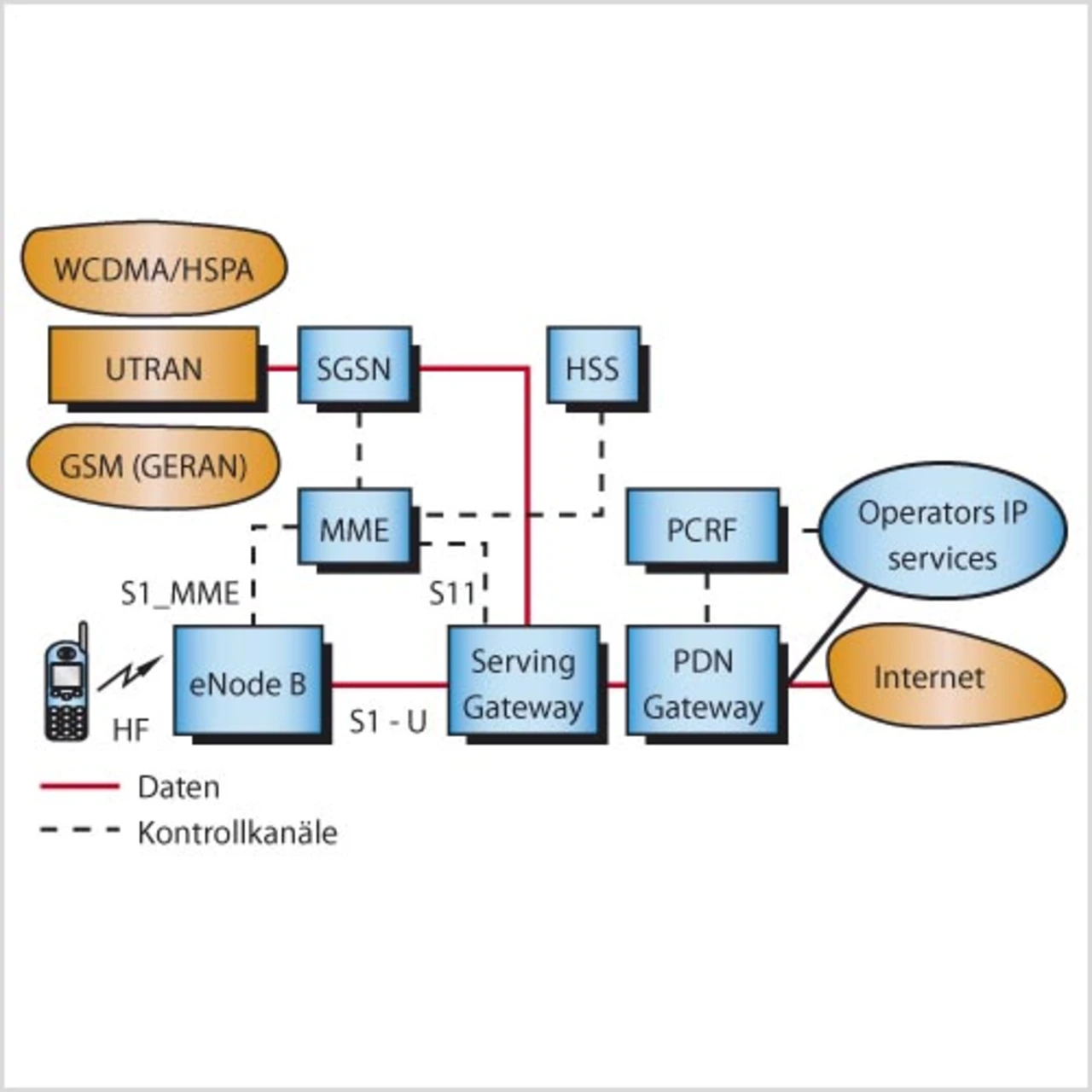

Ziel der Standardisierungsarbeiten für die Systemarchitektur von LTE war es, diese aus den bestehenden 3GPP-Konzepten wie UMTS weiterzuentwickeln. Hierzu wurde unter 3GPP eine eigene Arbeitsgruppe mit dem Titel SAE (System Architectural Evolution) eingerichtet. Im Vordergrund der Arbeiten standen hierbei die Anforderungen nach höheren Datenraten, geringeren Latenzzeiten und die Realisierung eines vollständig IP-basierten Systems. Außerdem sollte ein nahtloser Übergang zu bestehenden Mobilfunksystemen möglich sein. Bild 6 zeigt die entwickelte Systemarchitektur als Blockdiagramm [2, 7 – 9].

Die Radio- oder HF-Funktionen wurden vollständig in die Basisstation verlagert, die im LTE-Standard auch als „eNode B“ bezeichnet wird. In diesem Knoten werden wichtige Teile des LTE-Protokoll-Stacks realisiert. Hierzu gehören insbesondere der „Physical Layer“, der „MAC Layer“, der „Radio Link Control Layer“ und der „Packet Data Control Protocol Layer“. Von „eNode B“ aus wird über die Funkstrecke die Verbindung zum Endgerät realisiert.

Ein weiterer, wichtiger Knoten der Systemarchitektur ist der so genannte „Serving Gateway“, der über das S1-Interface mit der Basisstation verbunden ist. Über diesen Gateway werden die Datenpakete der Nutzer weitergereicht und auch der Handover zwischen zwei Basisstationen abgewickelt. Außerdem wird hierüber der nahtlose Übergang von LTE zu anderen 3GPP-Technologien unterstützt. Hierzu werden vorhandene 3 GPP-Netzwerke wie GSM und WCDMA/ HSPA über standardisierte Schnittstellen in die Systemarchitektur integriert, so dass optimale Mobilität mit LTE gegeben ist. Die Anbindung dieser anderen Netze wird über den Gateway „SGSN“ realisiert.

Die Signalisierung der Kontrollinformationen erfolgt über den MMEKnoten (MME: Mobility Mananagement Entity) unabhängig vom Gateway. Dieser Knoten ist auch für die Autentifizierung der Teilnehmer verantwortlich, wobei diese in Zusammenarbeit mit dem „Home Subscriber Server“ (HSS) erfolgt. Im HSS sind weitere benutzerspezifische Informationen über Diensteprioritäten, Datenraten usw. gespeichert. Über den „Packet Data Network Gateway“ (PDN Gateway) hat das Endgerät Zugang auf externe Paketdatennetze. Die Kontrolle der Gebührenabrechnung und die Festlegung der bei einer Verbindung unterstützten QoS-Funktionen (QoS: Quality of Service) findet über den Block PCRF statt (Policy and Charging Rules Function).

- LTE – Nachfolgegeneration von UMTS

- LTE – Nachfolgegeneration von UMTS

- LTE – Nachfolgegeneration von UMTS

- LTE – Nachfolgegeneration von UMTS

- LTE – Nachfolgegeneration von UMTS

- LTE – Nachfolgegeneration von UMTS