Energieversorgung von Wireless-Sensornetzwerken

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Literatur

[1] Aboelaze, M.; Aloul, F.: Current and future trends in sensor networks: A survey. Wireless and Optical Communications Networks, 2005. WOCN 2005. Second IFIP International Conference, 6-8 March 2005, S. 551 – 555.

[2] Zimmermann, H.: OSI Reference Model – The ISO Model of Architecture for Open Systems Interconnection. IEEE Transactions on Communications, vol. 28, no. 4, April 1980, S. 425 – 432.

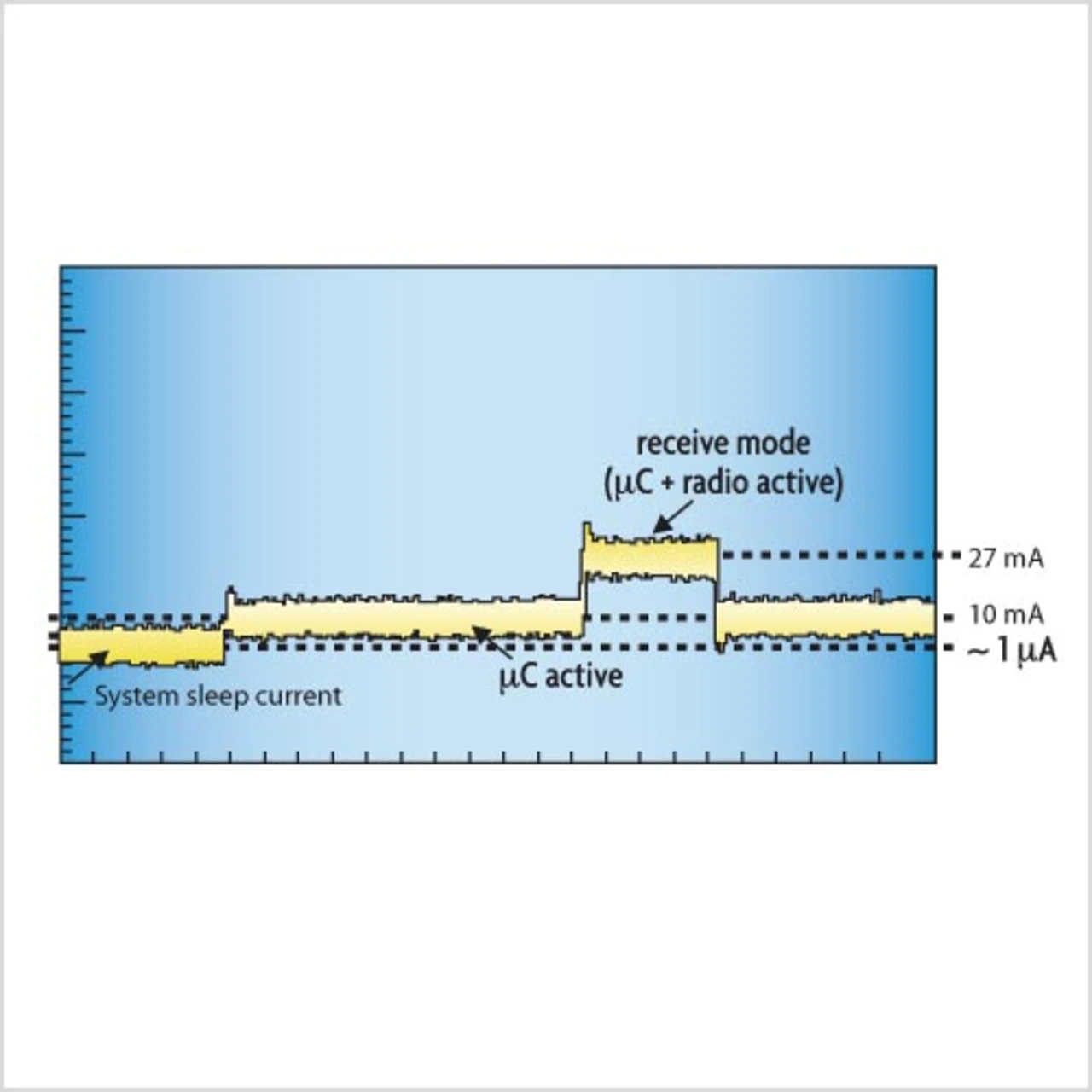

Um trotzdem Energie einsparen zu können, werden nicht ständig benötigte Teile des Sensor-Knotens abgeschaltet und lediglich periodisch für kurze Zeit (Duty Cycle) reaktiviert. Jedoch sind in einem solchen Sensorsystem, trotz einer durchschnittlich niedrigen Stromaufnahme, kurzzeitige Spitzenströme von mehreren 10 mA durchaus möglich (Bild 1).

Die in Bild 1 dargestellten Spitzenströme sind bereits für eine Lithium-Knopfzelle kritisch zu beurteilen (CR2032: maximaler Spitzenstrom 15 mA). Als besonders schwierig stellt sich das Problem der Stromspitzen bei Einsatz alternativer Stromversorgungen wie „Energy Harvesting Devices“ dar (Thermogeneratoren, Solarzellen, mikromechanische Generatoren etc.). Die dabei produzierten Stromstärken sind sehr gering, was die Zwischenspeicherung meist in verlustarmen Kondensatoren erfordert.

Softwareseitig ist zusätzlich zur Vermeidung von Stromspitzen ein hochentwickeltes Management der Ein- und Ausschaltzeiten einzelner Subsysteme notwendig. Bidirektional arbeitende Kommunikationsknoten für Sensor-Netzwerke, die auch Schnittstellen und Algorithmen für batterielosen Betrieb bereitstellen, werden von der Firma GreenPeak (Vertrieb: www.compotek.de) angeboten.

- Energieversorgung von Wireless-Sensornetzwerken

- Literatur

- Energieversorgung von Wireless-Sensornetzwerken