Mobile Kommunikation

Die »Portablen« können immer mehr

Sensoren und auch Chips für weitere Übertragungsfunktionen – neben den ursächlichen zentralen Kommunikationsaufgaben eines tragbaren Geräts – wandern mehr und mehr in Smartphones, Tablets und Laptops. Ein Blick auf neue Entwicklungen.

Ein neuer Baustein, entwickelt bei austriamicrosystems, ist beispielsweise in der Lage, sehr früh das Herannahen von Gewittern zu erkennen und ein Warnsignal mit Entfernungsangabe (beispielsweise im Handy oder dem Outdoor GPS) auszugeben. Ausgeklügelte Algorithmen, die die hochfrequenten Begleiterscheinungen von Gewittern auswerten, machen dies möglich.

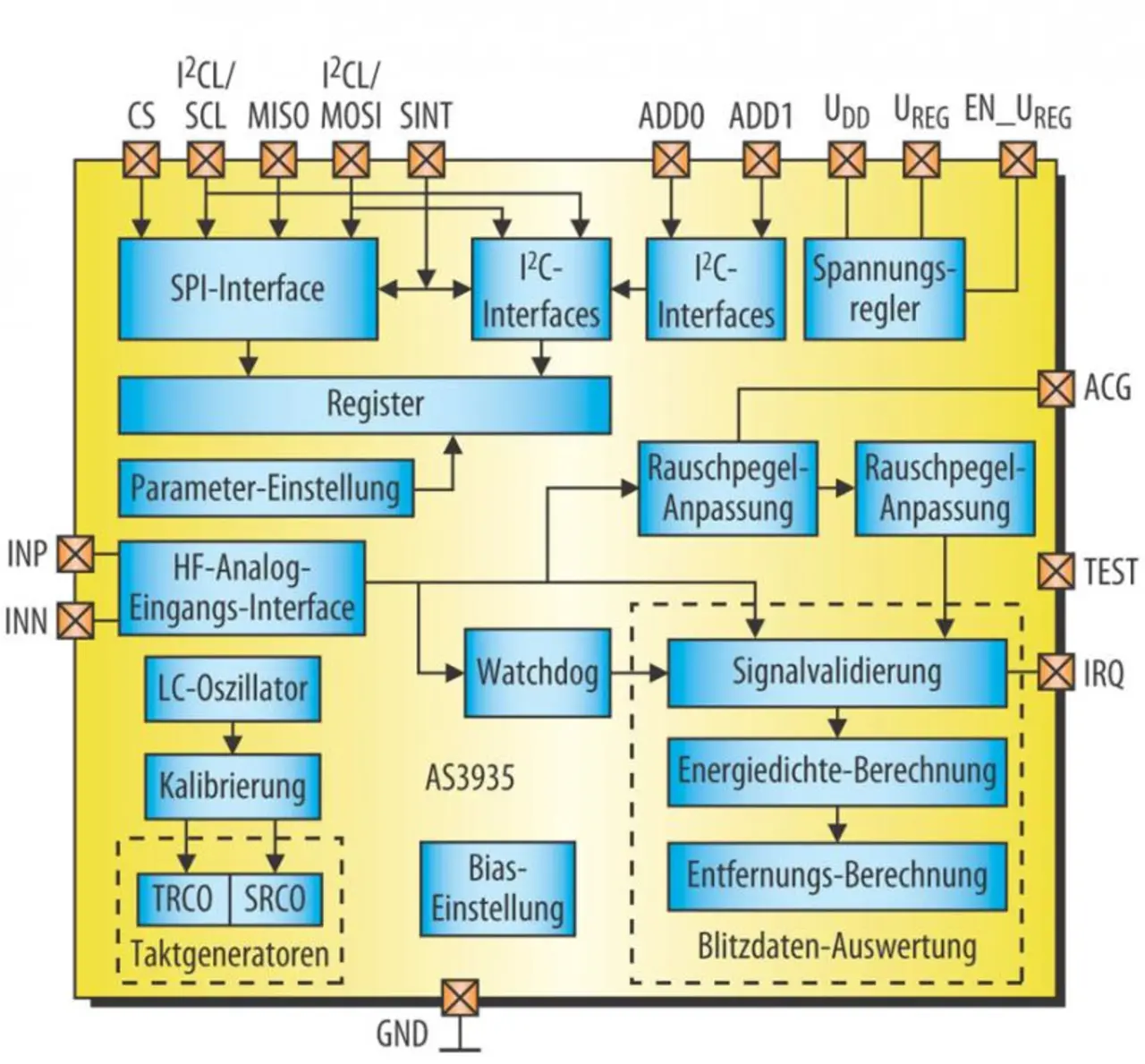

Der Sensor-Chip hat die Typenbezeichnung „AS 3935 Franklin Lightning Sensor“, nach dem amerikanischen Erfinder Benjamin Franklin (Bild 1). Von seinem HF-Eingangsteil und den nachgeschalteten Auswerte-Algorithmen her ist der Baustein dafür gedacht, sowohl das Vorhandensein wie auch die Annäherungsgeschwindigkeit von Gewittern zu erkennen.

Im Wesentlichen werden dazu hochfrequente elektromagnetische Emissionen ausgewertet, die typischerweise und auch nur mit ganz bestimmten Charakteristika bei Blitzentladungen auftreten. Wie der Hersteller versichert, werden dabei Blitze registriert, die zwischen den Wolken auftreten, wie auch solche, die zwischen Wolken und Erdboden durchschlagen.

Zu den Kernelementen des Chips zählen neben einer Signalauswerteschaltung insbesondere ein sehr empfind-licher HF-Empfänger, der die elektromagnetischen Aktivitäten in der Umgebung von Gewittern aufnimmt (Bild 2). Er registriert die Annäherung eines mit Blitzen einhergehenden Gewitters bereits ab einer Entfernung von 40 km. Aus den unterschiedlichen Charakteristika der jeweils den Blitzen zugeordneten elektromagnetischen Felder errechnen die in der Auswerte-einheit implementierten Algorithmen dann sowohl die Intensität als auch die Annäherungsgeschwindigkeit.

Ausdrücklich weist der Hersteller dabei darauf hin, dass künstliche und vom Menschen erzeugte Hochspannungs-Entladungen mit ihren ebenfalls registrierbaren elektromagnetischen Feldern als solche erkennbar sind und deshalb verworfen werden. Solche Entladungen können beispielsweise beim Einschalten von Leuchtstofflampen entstehen, beim Betrieb von Motoren, Mikrowellen-Öfen oder beim Betätigen von Hochspannungs-Schaltanlagen.

Die verwendeten Algorithmen zur Auswertung der HF-Signale sind laut austriamicrosystems erprobt und haben auch bereits größere Feldtests erfolgreich bestanden. Der Baustein gestattet es überdies, individuelle Ansprechschwellen für die Gewitterwarnungen einzustellen. Deren Pegel hängt vom spezifischen Einsatzgebiet ab, so dass man beim Einbau des Bausteins etwa in ein Outdoor-GPS-Gerät eine empfindlichere Ansprechschwelle einstellen kann als beispielsweise bei der in einem Kraftwerk nötigen Abschalt-Warnung. Dementsprechend Verwendung finden kann der Baustein deshalb in allen Arten von fest installierten elektronischen Systemen, aber auch in Mobilgeräten.

Die Betriebsspannung des Bausteins kann zwischen 2,4 und 5,5 V liegen, der Anwendungs-Temperaturbereich darf zwischen –40 und +85 °C betragen. Es gibt verschiedene Betriebszustände, darunter auch einen Voll-Aktiv-, einen Lausch- und einen Power-down-Modus. Untergebracht ist der Chip in einem quadratischen 16-poligen Gehäuse mit 4 mm Kantenlänge, und laut Hersteller nimmt die Schaltung im Betriebs-Modus rund 60 µA auf. Zusätzlich benötigt der Baustein im Host-System lediglich einen einfachen Mikrocontroller mit einer SPI-oder I²C-Schnittstelle sowie sieben weitere passive Bauelemente.

Tablet erkennt seinen Herrn

Von den Fujitsu Laboratories wurde 2011 bereits ein Handflächen-Sensor zu Identifikationszwecken vorgestellt. Er war aber relativ großvolumig, da mit dem darin verbauten optischen System die ganze Handfläche erfasst werden muss. Dieser Sensor wurde jetzt wesentlich verbessert.

Den Ingenieuren ist es nun gelungen, die Abmessungen dieses Sensors von rund 3 cm × 3 cm Grundfläche und 1 cm Bauhöhe auf etwa 1 cm × 1 cm und 5 mm Bauhöhe zu reduzieren. Grund für die Verkleinerung ist ein neues optisches Linsensystem, das die Handfläche auf einer wesentlich kleineren Chipfläche abbilden kann. Auch an den Algorithmen zur individuellen Handflächen-Identifizierung wurde gearbeitet: Sie reagieren nun wesentlich schneller und können so auch deutlich rascher zu sicheren Identifizierungs-Ergebnissen gelangen.

- Die »Portablen« können immer mehr

- Renaissance für NFC