Wärme auf engstem Raum verlustfrei speichern

Fraunhofer IGB und ZeoSys entwickeln Wärmespeicher

Das Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB in Stuttgart entwickelt mit Industriepartnern wie ZeoSys, Berlin, einen Wärmespeicher, der drei- bis viermal so viel Wärme speichern kann wie Wasser.

Die Behälter müssten also nur etwa ein Viertel so groß sein wie Wasserspeicher. Zudem hält der Speicher die Wärme über lange Zeiträume ohne Verluste und kann auch bei Temperaturen deutlich über 100 Grad Celsius arbeiten.

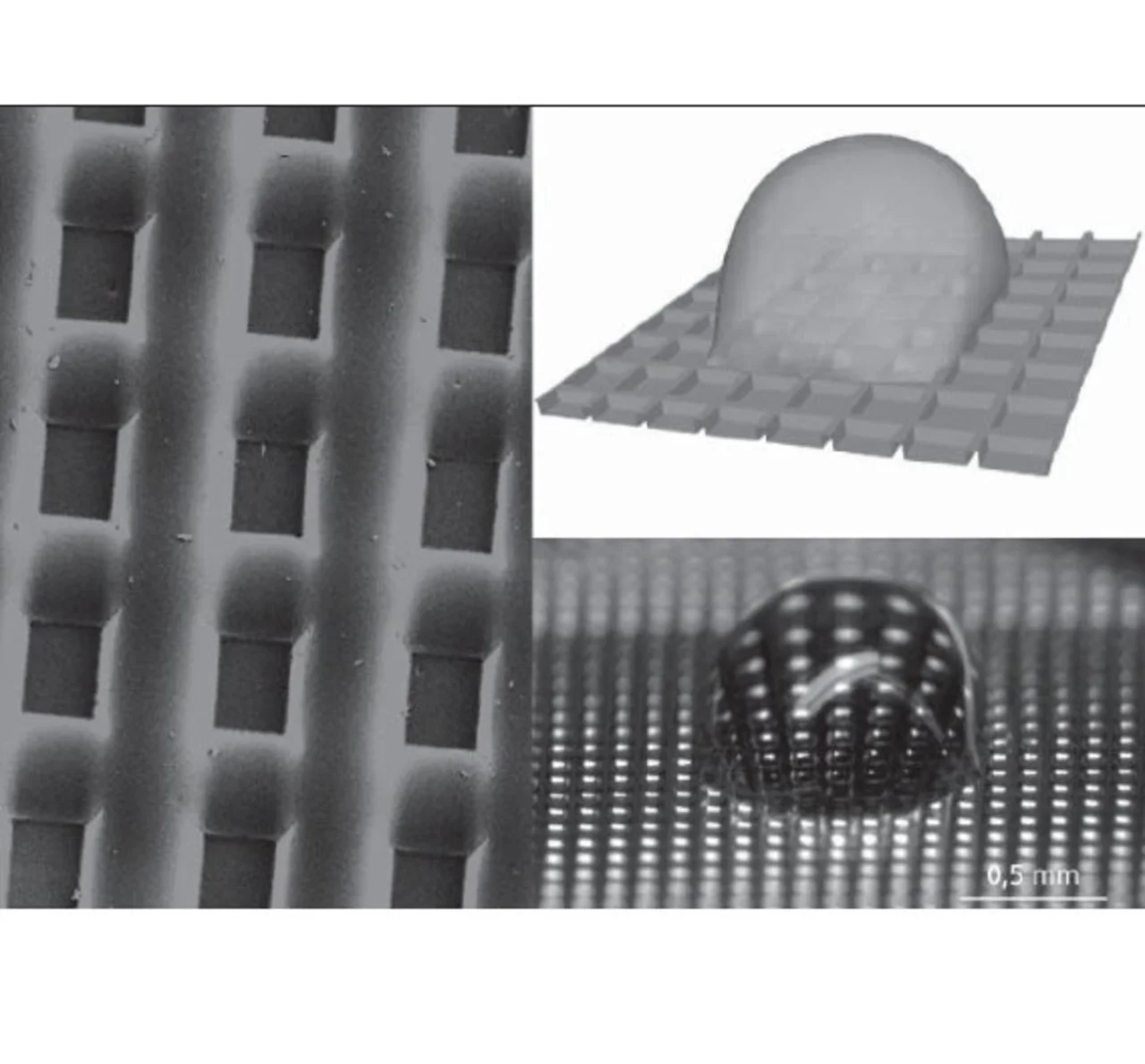

Das Prinzip: Der Speicher enthält Zeolith-Kügelchen, altgriechisch für siedender Stein. Üblicherweise wird dieses Material als Ionentauscher eingesetzt, etwa zur Wasserenthärtung. Zeolithe sind porös, ihre Oberfläche ist daher enorm groß: Ein Gramm dieser Kugeln hat eine Oberfläche von bis zu 1000 qm. Kommt das Material mit Wasserdampf in Berührung, bindet es diesen in den Poren – dabei entsteht Wärme. Zur Wärmespeicherung entfernt man das Wasser, indem man das Material unter Wärmezufuhr trocknet. Die Energie ist dann gespeichert, aber – anders als bei Wasserspeichern – nicht dadurch, dass das Material fühlbar erwärmt ist. Gespeichert wird quasi das Potenzial, Wasser aufzunehmen und dabei Wärme freizusetzen – man spricht auch von sorptiven Wärmespeichern. Verhindert man, dass der getrocknete Zeolith mit Wasser in Berührung kommt, lässt sich die Wärme ohne zeitliche Beschränkung speichern.

Mobile Versuchsanlage mit 750 l Speichervolumen

»Wir haben das Prinzip, das an sich bereits bekannt ist, aufgegriffen und technisch umgesetzt«, sagt Mike Blicker, Gruppenleiter Wärme- und Sorptionssysteme am IGB.

Zunächst haben die Forscher in einem 1,5-Liter-Reaktor und später in einem 15-Liter-Reaktor gezeigt, dass das Verfahren grundsätzlich funktioniert. »Wir haben die Prozess- und Verfahrenstechnik entwickelt und uns angeschaut, wie wir das Wärmespeicherprinzip technisch umsetzen können – also beispielsweise, wie ein Speicher aufgebaut sein muss und an welcher Stelle man Wärmetauscher, Pumpen und Ventile benötigt«, sagt Blicker.

Jobangebote+ passend zum Thema

Die Materialtests übernahmen die Entwicklungspartner: Sie haben untersucht, welche der verschiedenen Zeolithe sich am besten eignen, wie groß die Zeolithkügelchen sein sollten und ob der Werkstoff auch nach vielen Speicherzyklen noch stabil ist. Es war möglich, die Wärme viele tausend Male zu speichern, ohne dass das System größere Verschleißerscheinungen gezeigt hätte.

Die Ergebnisse haben die Forscher auf die aktuelle Versuchsanlage übertragen: Sie umfasst 750 l Speichervolumen und befindet sich mit allen nötigen Zusatzaggregaten in einem transportablen Container. Somit können die Wissenschaftler die Anlage an unterschiedlichen Einsatzorten unter realistischen Bedingungen testen.

In einem weiteren Schritt arbeiten die Forscher daran, die Herstellungskosten zu reduzieren, die Anlage weiter zu optimieren und auf verschiedene Anforderungen hin anzupassen. Ziel ist es, die Wärme sowohl in Industrieanlagen speichern zu können als auch in kleinen Blockheizkraftwerken, wie sie etwa in größeren Wohnhäusern zu finden sind. Im Vordergrund stehen zunächst die industriellen Anwendungen. »Ideal wäre eine Art Baukastensystem, aus dem man den Speicher je nach Anforderung zusammensetzen kann«, sagt Blicker.

Auf der Messe ACHEMA vom 18. bis 22. Juni 2012 in Frankfurt zeigen die Forscher am Fraunhofer-Stand in Halle 9.2, Stand D64 an einem Modell, wie die sorptive Wärmespeicherung funktioniert.