Keine Wiederworte mehr

Nebengeräuschunterdrückung bei Mobiltelefonen

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Integrierte Lösung

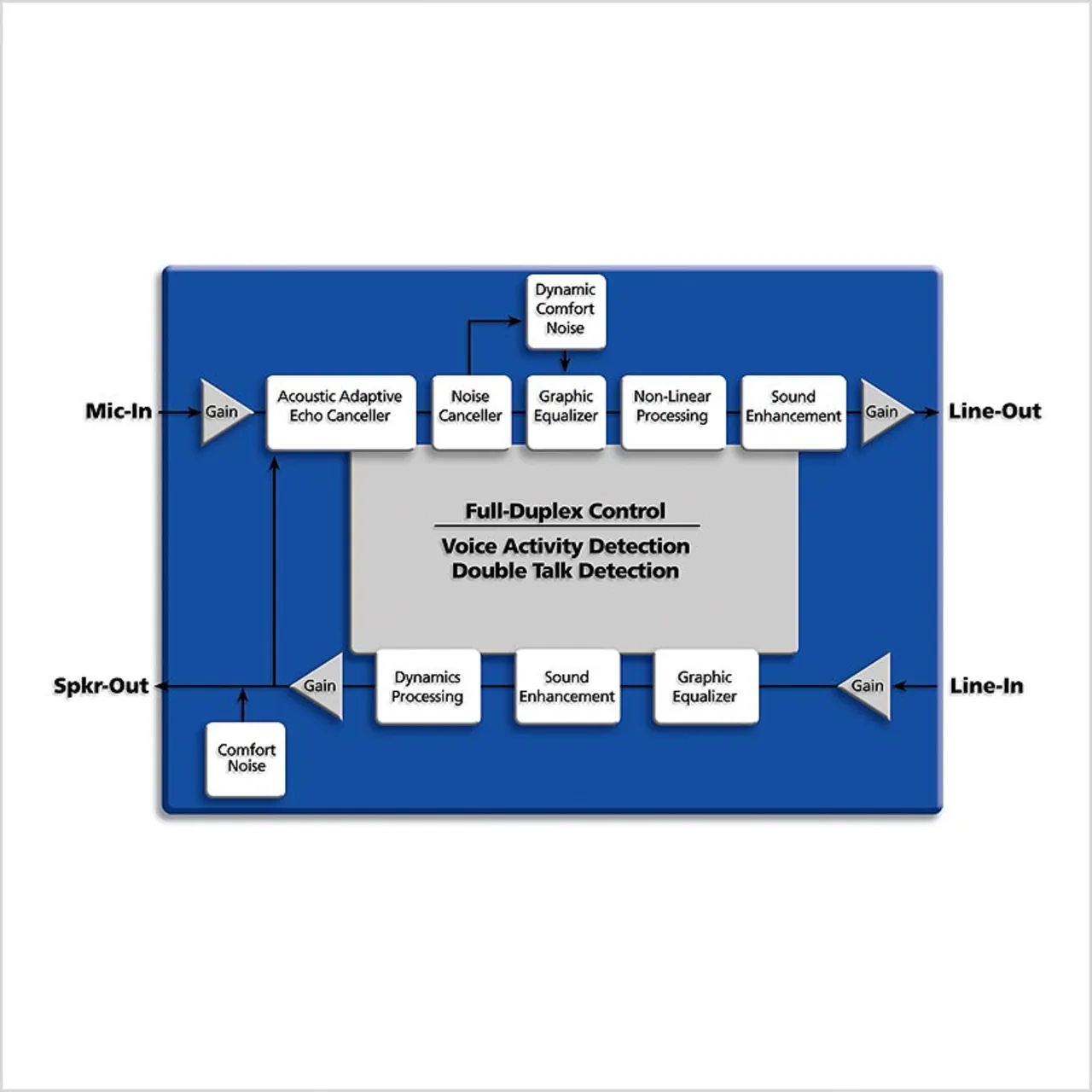

Der in Bild 3 dargestellte neue Ansatz zur Verbesserung der Tonqualität von Mobilgeräten wurde entwickelt, um einige der Beschränkungen des konventionellen Ansatzes zu überwinden. Ein grundlegender Unterschied zu bisherigen Verfahren besteht darin, dass der neue Ansatz die Funktionen für Echo- und Geräuschunterdrückung zusammen mit anderen Funktionen der Audiosignalverarbeitung unter der Kontrolle eines neuen Vollduplex-Kontrollmoduls zusammenfasst. Der Ansatz verwendet denselben grundlegenden NLMS-Algorithmus mit einigen Sonderfunktionen, nutzt die durch die Integration gegebenen Vorteile der breiteren Systemkenntnis und passt die Systemparameter dynamisch an, um eine schnelle Rekonvergenz des NLMS-Algorithmus zu erreichen.

Die Vollduplex-Regelung bildet den Schlüssel zu den Leistungsverbesserungen, welche der neue Ansatz ermöglicht. Da die Regelelemente für den Audioteil des mobilen Kommunikationsgeräts in die neueste digitale Signalverarbeitungstechnik integriert sind, lassen sich nichtlineare Regelalgorithmen nutzen. Diese können sich an plötzliche Umgebungsänderungen anpassen, etwa an das Zuschlagen einer Tür im Hintergrund oder an schnelle Gesten des Benutzers mit der Hand, welche das Telefon hält. Weitere Verbesserungen der Tonqualität lassen sich dadurch erreichen, dass die verschiedenen Regelalgorithmen unter einem Master- Controller gleichzeitig optimiert werden. Schließlich eröffnet der Einsatz leistungsfähigerer Signalverarbeitungsarchitekturen die Möglichkeit für neue Funktionen, etwa das Füllen des Hintergrunds mit natürlich klingendem Hintergrundrauschen (Comfort Noise) zum Ausgleich von Änderungen im Geräuschhintergrund, die sonst als Geräuschspitzen auftreten würden. Eine solche Integration der Systemverarbeitung für alle Kernelemente der nah- und fernseitigen Audiowege zur Optimierung der Signalqualität an beiden Enden der Konversation wäre mit der vorherigen Generation von DSPs nur schwer zu bewältigen. Nun jedoch stehen DSPs mit der geeigneten Balance zwischen Leistung und hoher integrierter Speicherkapazität zur Verfügung, um den hohen Grad der Algorithmenkomplexität und der Audio-Verarbeitungsintegration zu ermöglichen, der erforderlich ist, um schnell alle verschiedenen Audioelemente zu optimieren, die zur optimierten mobilen Sprachqualität beitragen.

Parameter dynamisch anpassen

Der neue Ansatz nutzt das gesamte System, um Kenntnis über die aktuelle Arbeitsumgebung zu erhalten und die Systemparameter dynamisch für beste Leistung anzupassen. Die Analyse und Parameteranpassungen sind Aufgabe der integrierten Vollduplex-Regelung. Diese wertet die nahund fernseitigen Signale aus (hauptsächlich, um festzustellen, ob sie momentan aktiv sind) und bewertet ihre Qualität aus verschiedenen Blickwinkeln. Anhand dieser Informationen kann die Vollduplex-Regelung die gesamte Palette der Module, die zur Verbesserung der nah- und fernseitigen Signale eingesetzt werden, dynamisch anpassen.

Die Vollduplex-Regelung auf dem nahseitigen Signalweg steuert die Parameter für den nichtlinearen Prozessor sowie für die Echo- und Geräuschunterdrückung. Im fernseitigen Signalweg kontrolliert die Vollduplex- Regelung die Dynamikverarbeitung, welche das Audiosignal verändert, um höhere Lautstärke bei geringeren Linearitätsabweichungen des Lautsprechers zu ermöglichen. Grafik-Equalizer und Klangverbesserung kommen in beiden Signalwegen zum Einsatz. Grafik-Equalizer dienen zur Anpassung an Transducer- Änderungen (sowohl Lautsprecher als auch Mikrofon) oder zur Anpassung der Frequenzcharakteristik des Audiosignals. Mithilfe der Klangverbesserung lässt sich die Tonqualität für die bestmögliche Sprachklarheit anpassen. Das Besondere an diesem Systemansatz besteht darin, dass die Vollduplex-Regelung anhand der Informationen über die Umgebung, die sie aus dem System erhält, eine größere Lautstärke mit weniger Echo erzielen und sich schnell an Änderungen der Umgebung anpassen kann.

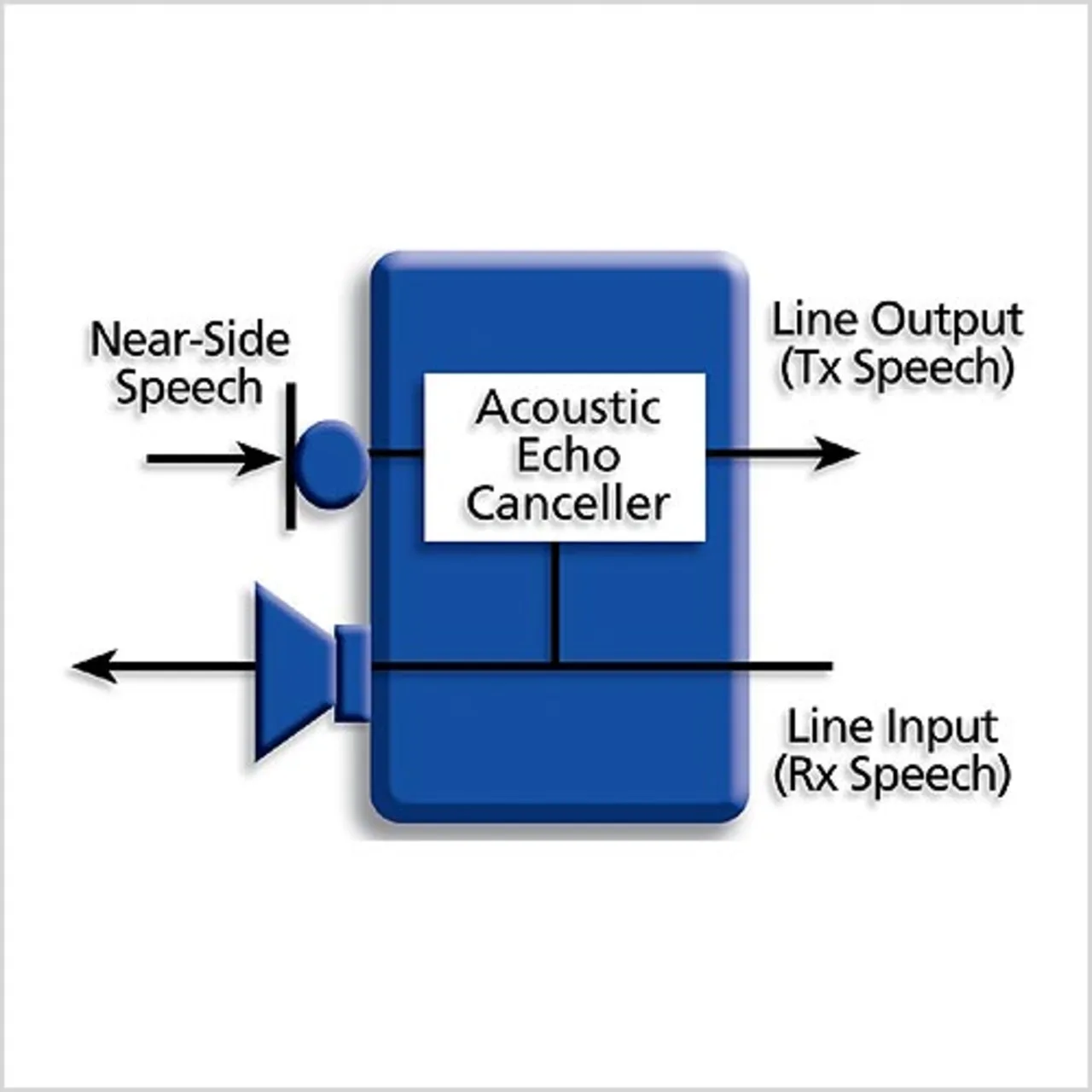

Dies erklärt, weshalb fast alle Handys, Freisprecheinrichtungen und »Speaker Phones« eine Form der Echounterdrückung besitzen. Der grundlegende Ansatz, der fast universell eingesetzt wird, besteht darin, das ferne Signal zu überwachen und vom empfangenen Signal zu subtrahieren. Bei einem konstanten und bekannten Echoanteil ließe sich dies einfach bewerkstelligen. Die Amplitude und das Zeitverhalten des Echos hängen jedoch von der Umgebung ab, in der das mobile Gerät eingesetzt wird und die Änderungen unterworfen ist. Die herkömmliche Echounterdrückungstechnik versucht das Problem dadurch zu bewältigen, dass sie die nah- und fernseitigen Signale ständig überwacht. Ein Algorithmus ermittelt anhand des Referenzsignals vom nahseitigen Lautsprecher den Echoweg und entfernt das Echo aus dem nahseitigen Mikrofonkanal (Bild 2).

Die Leistung der Echounterdrückung steht und fällt mit dem Entwurf und der Optimierung eines adaptiven Filters. Der Filter berechnet normalerweise das zu erwartende Echo in der Regel anhand der bekannten Merkmale eines Audiosignals und passt dann die Filterparameter an, um den Fehler zu minimieren. Zur Aktualisierung der Filterkoeffizienten wird normalerweise der NLMSAlgorithmus (Normalized Least Mean Square) eingesetzt. Dieses Verfahren ist darauf ausgelegt, den mittleren quadratischen Fehler der Unterdrückungskomponente zu minimieren, wobei der Fehler das verbleibende Restecho ist. Die Normalisierung der Anpassung erfolgt im Allgemeinen durch die Signalleistung, um vom Signalpegel unabhängig zu sein.

Diese Berechnungen sind in den meisten Fällen hinreichend genau, um das wahrnehmbare Echo zu reduzieren. Das Problem besteht darin, dass der Algorithmus von einem stabilen Echopfad zwischen Lautsprecher und Mikrofon abhängt. Der Echoweg verändert sich immer dann, wenn ein akustisches Hindernis in die Nähe des Telefons kommt (z.B. wenn das Telefon von der Hand auf eine Tischfläche gelegt wird, die Tastatur berührt oder ein Papier vor den Lautsprecher gehalten wird) oder wenn der Abstand zwischen Mikrofon und Lautsprecher angepasst wird (z.B. durch das Neupositionieren eines Schwanenhalsmikrofons). Treten solcher Wegänderungen auf, kann sich der Algorithmus nur mit einer gewissen Verzögerung an den neuen Echoweg anpassen. In dieser Zeit können akustische Echos auf dem nahseitigen Signalweg übertragen werden.

Beim Entwurf einer Echounterdrückung für ein Gerät ist es wichtig, dessen spätere Umgebungsbedingungen zu kennen. Befinden sich Mikrofon und Lautsprecher an festen Positionen? Wird das Gerät vom Benutzer mit sich geführt? Was ist der längste Echoweg für die Umgebung, in der das Gerät eingesetzt wird? Welcher Geräuschpegel ist zu erwarten? Wird der Geräuschpegel variieren (z.B. in Fahrzeugen)? Wie laut muss das Gerät sein? Wie groß ist die Echo-Rückflussdämpfung (Echo Return Loss) zwischen Lautsprecher und Mikrofon? Wie laut wird der nahseitige Sprecher im Vergleich zum Echo am Mikrofon? Das Verständnis der Antworten auf diese Fragen ist hilfreich, wenn es darum geht, eine herkömmliche Echounterdrückung zu entwerfen, die sich optimal an die bekannte Umgebung anpasst. Bei Änderungen in der Umgebung kann allerdings Echo auftreten, während die Filterkoeffizienten sich an den neuen Echoweg anpassen. Dieser Vorgang kann je nach Einstellung der ursprünglichen Parameter zwischen fünf und zehn Sekunden oder noch länger dauern.

Neben dem Echo, welches die nahseitige Signalqualität beeinträchtigt, können auch Hintergrundgeräusche ein Problem darstellen. Die Lösung dazu besteht im Einsatz einer Geräuschunterdrückung. Die typische Geräuschunterdrückung arbeitet unabhängig von der oben beschriebenen Echounterdrückung, sodass keine Wechselwirkungen berücksichtigt werden. Im Gegensatz zur Echounterdrückung verfügt die Geräuschunterdrückung über kein Referenzsignal, auf das es trainiert werden kann. Sie muss den Sprachanteil sowie den Geräuschanteil abschätzen, um den Geräuschanteil aus dem Mikrofonsignal entfernen zu können. In beiden Fällen ist das Training nur auf das Geräusch extrem wichtig, um die bestmögliche Leistung zu erhalten. Außerdem müssen Geräusch- und der Echounterdrückung eng zusammenarbeiten, denn ohne diese Interaktion kann es vorkommen, dass das System unbeabsichtigt versucht, die Sprache anstatt das Geräusch zu unterdrücken.

- Nebengeräuschunterdrückung bei Mobiltelefonen

- Neue Designanforderungen

- Integrierte Lösung