Lokalisierung und Ortsbestimmungs-Verfahren für mobile Systeme

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Lokalisierung und Ortsbestimmungs-Verfahren für mobile Systeme

RFID-Systeme werden in den unterschiedlichsten Frequenzbereichen eingesetzt. Im LF-Bereich (Low Frequency, 30 bis 500 kHz, typisch 125 kHz) kommen Geräte mit geringer Reichweite zum Einsatz, wie sie beispielsweise für Wegfahrsperren oder Zugangskontrollsysteme eingesetzt werden. LF-Transponder sind sehr kostengünstig, in der Regel wartungsfrei und können in den unterschiedlichsten Anwendungsfällen, auch unter ungünstigen Bedingungen, genutzt werden. Eine Ortung der Transponder ist an speziellen Choke-Points (Durchgangspunkten) möglich.

Der HF-Bereich (High Frequency, 3 bis 30 MHz, typisch 13,56 MHz) ermöglicht kurze bis mittlere Reichweiten (einige zehn Zentimeter) und verhältnismäßig preiswerte Lesegeräte. So genannte Smart Tags können mit wenig Aufwand als wartungsfreie Systeme auf eine Folie aufgebracht und zwischen Papier einlaminiert werden. Mittlerweile haben sich auf Basis der ISO-Standards 15693 und 14443 interessante Produkte (z.B. Mifare, Lattice) gebildet, die De-facto-Standards darstellen. Smart Labels bzw. Smart Tags können in vielen Anwendungsbereichen als Auto-ID-Systeme Barcode ersetzen und als intelligente Warenbegleitträger genutzt werden.

Im UHF-Bereich (Ultra High Frequency, 300 bis 1000 MHz) werden hohe Reichweiten (2 bis 6 m) für passive Systeme und bis zu 100 m für semi-aktive-Systeme erreicht. UHFTransponder eignen sich besonders für die automatisierte Verteilung von Warenträgern (Container, Kanban-Systeme) in Logistik-Systemen und in der Abfallwirtschaft.

Mikrowellenfrequenzen (2,4 GHz, 5 GHz, UWB bis 10,6 GHz) ermöglichen den Austausch auch großer Datenmengen in kurzer Zeit und über verhältnismäßig große Distanzen bei aktiven Transpondern (bis zu einigen 100 m). Mikrowellen-RFIDs nutzen häufig als Kommunikationsbasis die klassischen IEEE-Funktechniken wie Bluetooth (IEEE 802.15.1), IEEE 802.15.4 oder WiFi (IEEE 802.11).

Die Ortung von RFIDs erfolgt in der Regel an den bereits erwähnten Choke-Points, an denen die Transponder vorbei müssen. Die Lesegeräte erkennen die Objekte und können die Daten auslesen oder ggf. modifizieren. Bekannte Lösungen hierfür sind beispielsweise Mautbrücken.

RFIDs in Kundenkarten haben schon für große Öffentlichkeitsaufmerksamkeit gesorgt, da durch die Ortung von Kundenkarten eine sehr dedizierte Aussage über das Käuferverhalten gewonnen werden kann.

Infrarot

Die Lokalisierung von Systemen mit Infrarot-Baken hat ebenfalls seine Historie aus den 90er Jahren. In etlichen Anwendungsfällen, wie im Bereich Krankenhausmanagement oder bei Museumsführern, haben sich infrarot-basierte Systeme bewährt. IR-Systeme werden häufig mit aktiven Baken realisiert. Durch die notwendige Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger kann der Ortsbezug sehr gut sichergestellt werden. Darüber hinaus kann bei einer hinreichenden Penetration mit Baken auch die Orientierung des Empfängers im Raum ermittelt werden. Ungewünschte Reflexionen oder Fading-Einflüsse sind bei der IR-Übertragung sind so gut wie ausgeschlossen. Häufig ist aber gerade die „unbeobachtete“ Ortung von Systemen von großer Bedeutung – hierbei versagt jedoch die IR-Ortung komplett.

Ortungsverfahren: Grundsätzliches

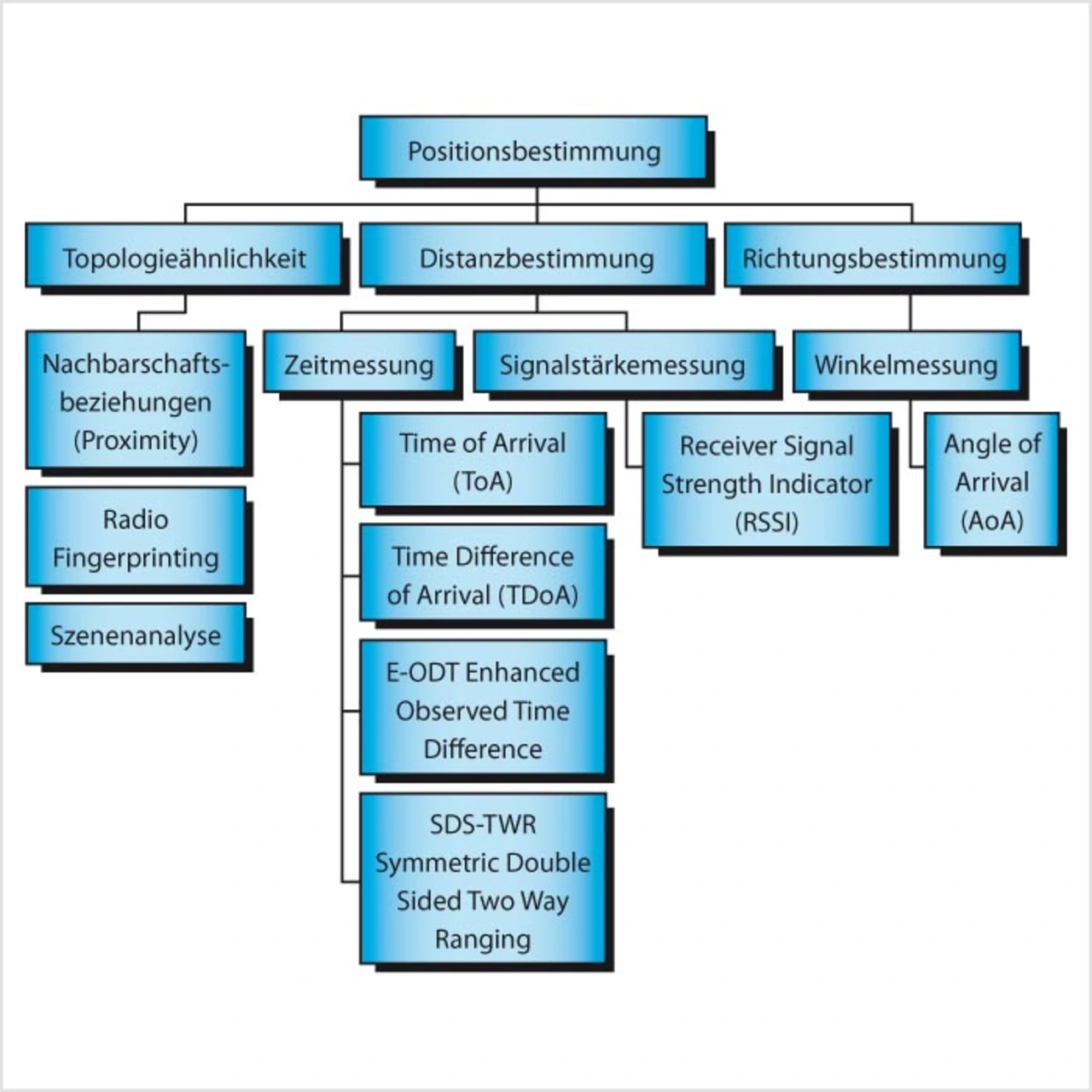

Neben der prinzipiellen Lokalisierungs-Technologie spielt noch das Ortungsverfahren eine ausschlaggebende Rolle. Ortungsverfahren gibt es wie Sand am Meer, alle haben ihre spezifischen Vor- und Nachteile (wichtige technische Basis-Parameter siehe Bild 2).

Während im freien Gelände Positionierung und Lokalisierung über GPS favorisiert werden, haben gerade im Gebäude-Inneren unterschiedliche Verfahren ihre Berechtigung.

Im Wesentlichen können die RTLS (Real Time Location Systems) in drei Familien eingeteilt werden:

- Positionsermittlung durch Trilateration/ Angulation,

- Cell-based-Lokalisierung,

- Choke-Point-Lokalisierung.

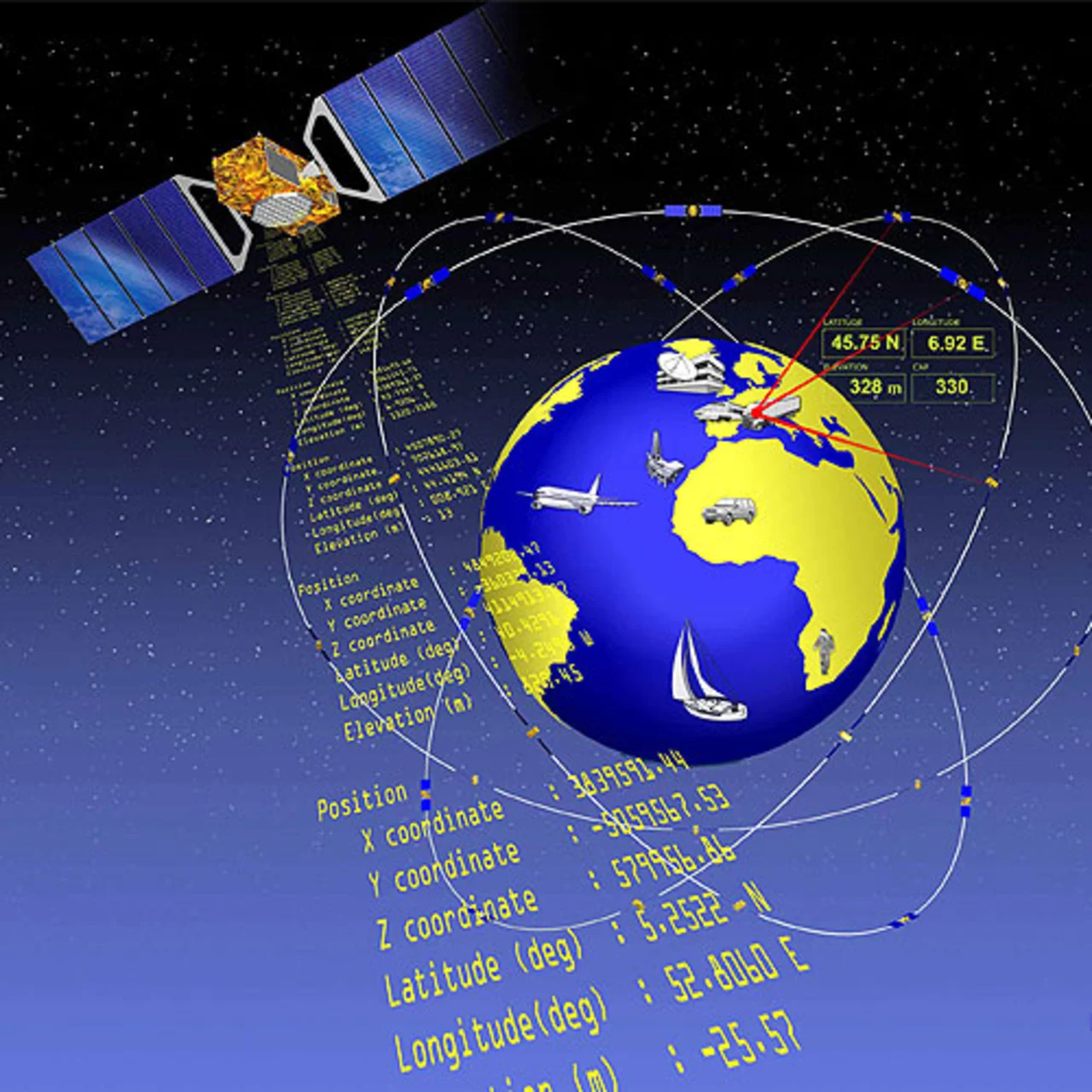

Durch Differenzenmethoden mit exakt bekannten Geopositionen lassen sich die Positionen auch noch genauer bestimmen (dGPS), so dass die gewonnenen Daten auch für Geodäten nutzbar sind. Zur Ortsbestimmung im Raum benötigt ein GPS-Empfänger die Daten von zumindest vier Satelliten (drei Raumkoordinaten plus Zeit). Um dies sicherzustellen, umkreisen die Satelliten die Erde auf sechs unterschiedlichen Bahnen; sie senden auf zwei unterschiedlichen Frequenzen ihre Uhrzeit und Positionsdaten, aus denen der Empfänger per Triangulation (siehe später) seine eigene Position berechnen kann. Typisch werden von den heute verfügbaren SiRF-III-Empfängern (die Generation SiRF IV kommt derzeit in die Anwendungspraxis) bis zu zwölf Satelliten für die Positionsbestimmung empfangen.

Das europäische Pendant zu GPS soll künftig „Galileo“ sein (Bild 1). Es ähnelt dem amerikanischen NAVSTAR-GPS, unterliegt aber keiner militärischen Kontrolle. Der Endausbau soll bis 2013 erfolgen.

GPS-Empfänger kennen nur ihre eigene Position, lassen aber keine Rückschlüsse auf weitere Dienste zu. Als Kommunikationskanal zu einem Server, der dann die Koordination übernimmt, dienen heute in der Mehrzahl GPRS- oder UMTS-Mobilfunk-Verbindungen.

- Lokalisierung und Ortsbestimmungs-Verfahren für mobile Systeme

- Lokalisierung und Ortsbestimmungs-Verfahren für mobile Systeme

- Lokalisierung und Ortsbestimmungs-Verfahren für mobile Systeme

- Lokalisierung und Ortsbestimmungs-Verfahren für mobile Systeme

- Lokalisierung und Ortsbestimmungs-Verfahren für mobile Systeme