»Cognitive Radio«

Funksysteme denken mit

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Genutzte Netzwerkarchitekturen

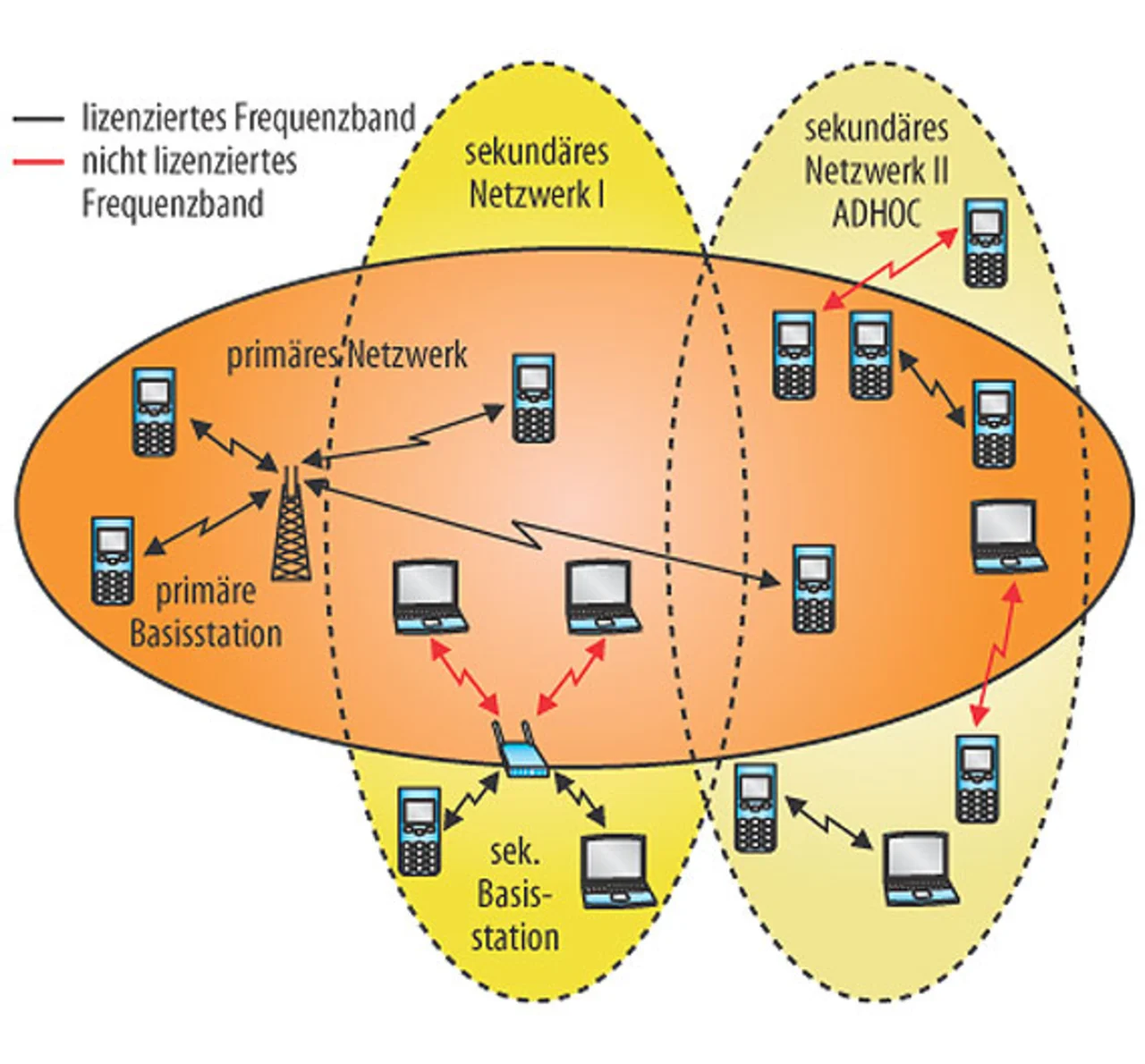

In einer typischen Netzwerkarchitektur (Bild 4) gibt es primäre und sekundäre Nutzer. Die primären Nutzer arbeiten mit einer festen Infrastruktur, wobei dem Netzwerk durch die Standardisierungsgremien ein lizenziertes Frequenzband fest zugewiesen wurde. Der Zugriff wird von der primären Basisstation kontrolliert und sollte nicht von anderen Nutzern beeinflusst werden, die keine Lizenzrechte für das Band haben. Diese Architektur entspricht z.B. der eines klassischen, zellularen Mobilfunksystems.

Dem primären Netzwerk sind die sekundären Netzwerke I und II überlagert. Diesen ist kein festes, lizenziertes Frequenzband zugewiesen. Die Systeme sind aber so ausgelegt, dass sie sowohl im lizenzierten Band der primären Nutzer als auch in einem nicht lizenzierten Frequenzband arbeiten können. Das ISM-Band ist ein solches freies Frequenzband und wird heute bereits sehr stark von sehr unterschiedlichen Systemen wie Bluetooth, ZigBee und WLAN genutzt. Um einen störungsfreien Betrieb in diesem Band mit guter Spektrumsausnutzung zu ermöglichen, sind die entsprechenden Systeme bereits heute mit kognitiven Fähigkeiten ausgestattet. Auch wenn es sich um vergleichsweise einfache Algorithmen handelt, so ist es mit deren Hilfe dennoch möglich, einem Störer auszuweichen.

Während im sekundären Netzwerk I der Zugriff wieder über entsprechende Basisstationen gesteuert wird, ist Netzwerk II als Adhoc-Netzwerk organisiert, so dass zwischen den zugehörigen Endgeräten automatisch eine Verbindung aufgebaut werden kann. Die sekundären Nutzer müssen auf jeden Fall eine Störung der im überlagerten Netzwerk arbeitenden primären Nutzer durch Interferenzsignale vermeiden. Der Zugriff der sekundären Nutzer auf das Frequenzspektrum erfolgt daher dynamisch. Dies wird mit Hilfe der kognitiven Fähigkeiten möglich, mit denen die zugehörigen Systeme ausgestattet sein müssen. Die primären Nutzer besitzen diese Fähigkeiten in der Regel nicht. Aus Bild 4 geht auch die Verwendung der unterschiedlichen Frequenzbänder für die Funkübertragung in den Netzwerken hervor. Auch das sekundäre Netzwerk kann das lizenzierte Frequenzband verwenden, sofern es auf ein „spek-trales Loch“ zugreift.

Hardware-Plattform für ein Cognitive Radio

Das Konzept des „Cognitive Radio“ wurde von Mitola bereits im Jahre 1999 zum ersten Mal vorgestellt [8]. Es sind also inzwischen mehr als zehn Jahre vergangen, in denen eine Fülle von Veröffentlichungen mit interessanten Forschungsergebnissen erschienen ist, durch die das Konzept untersucht und verbessert wurde. Die zugehörige Hardware hat sich allerdings mit einer deutlich langsameren Geschwindigkeit weiterentwickelt. Praktische Untersuchungen finden heute mit modularen Testaufbauten statt, die auf dem Konzept des Software Defined Radio basieren und noch relativ groß sind und viel Energie verbrauchen.

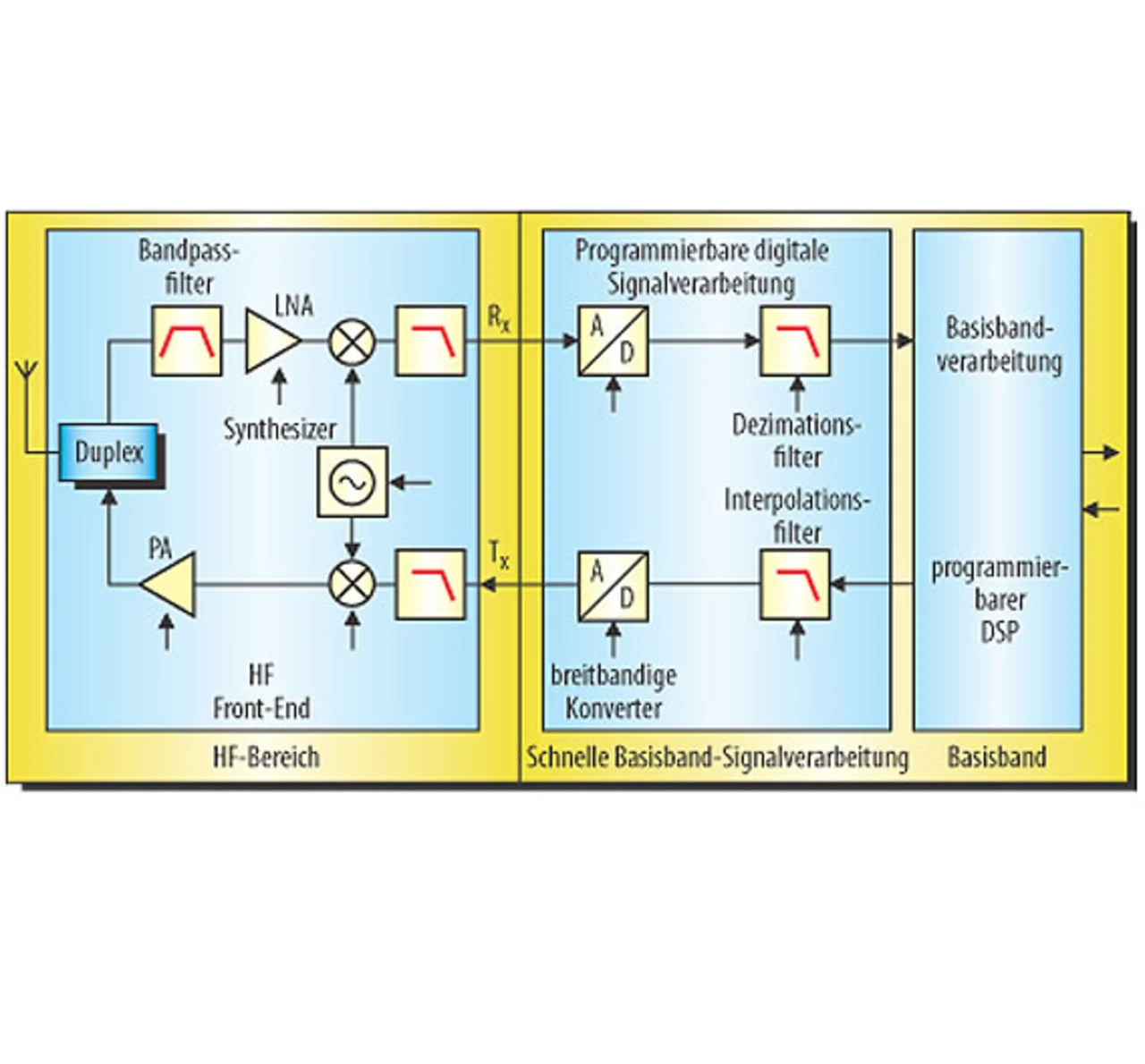

Der grundsätzliche Aufbau eines solchen Systems ist in Bild 5 dargestellt. Im analogen Front-End sind die elementaren HF-Funktionen realisiert, die sich mit den heutigen Möglichkeiten nicht digitalisieren lassen. In Empfangsrichtung wird das breitbandige HF-Signal durch den LNA (Low Noise Amplifier) vorverstärkt und dann durch einen Mischer entweder direkt in den Basisbandbereich oder auf eine Zwischenfrequenz umgesetzt.

Hierbei kommt in der Regel ein Quadratur-Mischer zum Einsatz, der am Ausgang ein komplexes Signal erzeugt. Die Bandbreite des Empfangssignals, die verarbeitet werden kann, wird im Wesentlichen durch die Abtastrate des Wandlers hinter dem Front-End bestimmt. Das Bandpassfilter hinter der Antenne hat die Aufgabe, die Bandbreite entsprechend zu begrenzen. In Senderichtung erfolgt mit Hilfe des Mischers die Umsetzung des Signals in den HF-Bereich und eine Verstärkung mit einer einstellbaren Leistungsendstufe.

Die Schnittstelle zum Digitalbereich realisiert man mit Hilfe von breitbandigen Wandlern. Wenn eine Quadratursignalverarbeitung erfolgt, sind je zwei Wandler erforderlich. Für die Empfangsrichtung werden heute typischerweise A/D-Wandler mit einer Auflösung von 14 bit und einer Abtastrate von 100 MS/s eingesetzt, die den heutigen Stand der Technik darstellen. Wandler dieser Leistungsklasse kommen in einer Reihe von kommerziell verfügbaren Systemen zum Einsatz. Die Bandbreite des Eingangssignals, die damit umgesetzt werden kann, beträgt auf Grund der Quadratursignalverarbeitung immerhin 100 MHz. Im Anschluss daran erfolgt die Weiterverarbeitung des Signals durch programmierbare, digitale Dezimationsfilter, die sich typischerweise mit Hilfe von FPGAs realisieren lassen. Entsprechend werden für die Senderichtung zwei D/A-Wandler und die zugehörigen Interpolationsfilter benötigt.

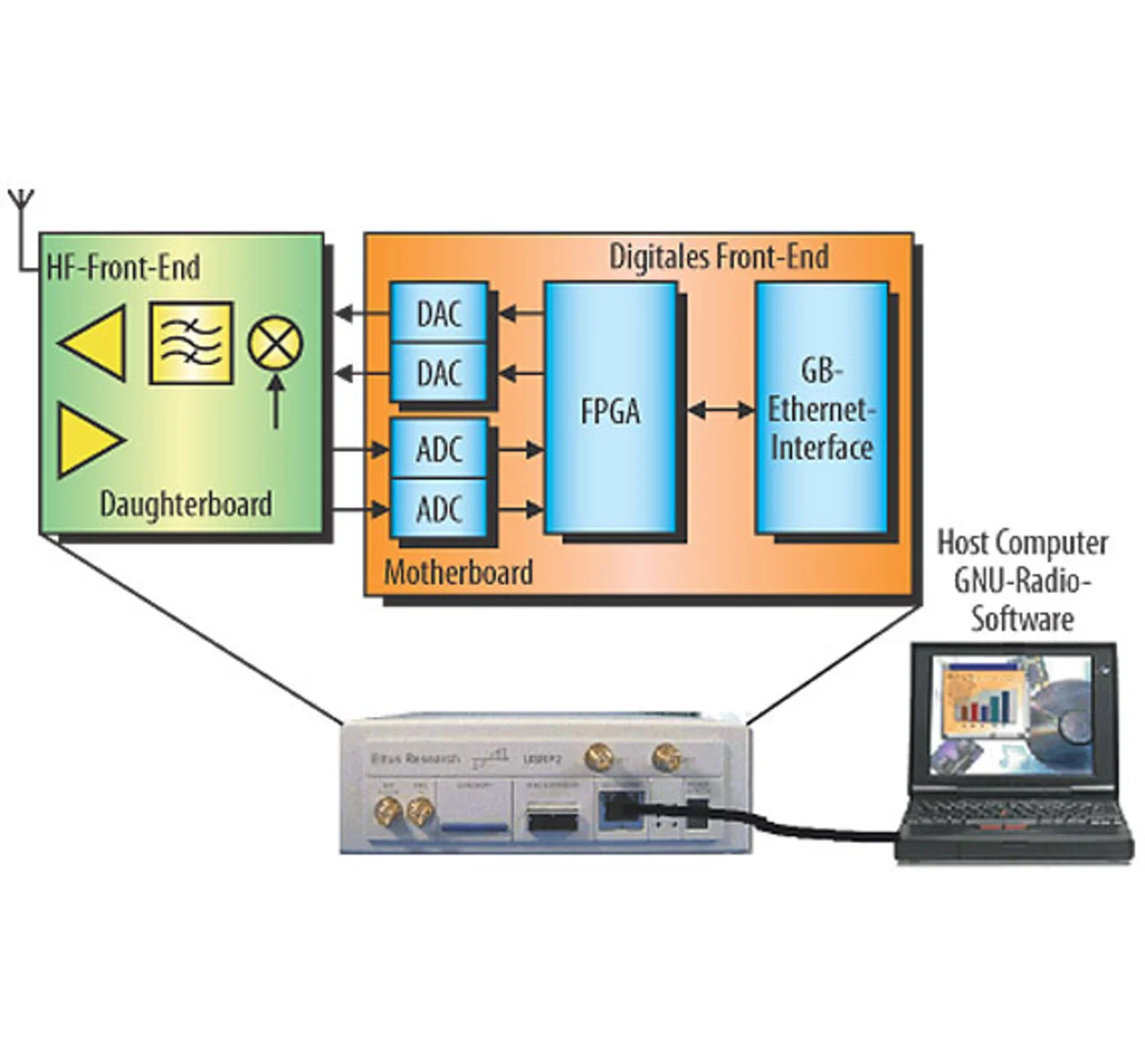

Auf diesem Konzept basierende Systeme werden von verschiedenen Herstellern angeboten und auf Grund ihrer Flexibilität und einfachen Bedienbarkeit in vielen Forschergruppen an Universitäten eingesetzt. Vermutlich am weitesten verbreitet ist das „Universal Software Radio Peripheral“ (USRP) der kleinen Firma ETTUS in Kalifornien (www.ettus.com). Es wird auch in der Arbeitsgruppe des Autors an der Universität Wuppertal eingesetzt, um Hardware-Untersuchungen zu Klassifizierern für Cognitive Radios durchzuführen. Die weite Verbreitung dieses Systems ist darauf zurückzuführen, dass es bei guter Leistungsfähigkeit relativ kostengünstig ist und die komplette Dokumentation einschließlich der Schaltpläne frei verfügbar ist. Außerdem kann auf die Software des Open Source „GNU Radio“-Projekts (www.gnuradio.org) zurückgegriffen werden, die ebenfalls frei verfügbar ist. Das GNU-Radio-Projekt stellt hardware-unabhängige Signalverarbeitungsblöcke zur Verfügung, die eine schnelle Umsetzung in funktionsfähige Lösungen ermöglichen. Das aktuelle Board USRP2 ist mit einem sehr leistungsfähigen FPGA Spartan 3-2000 von Xilinx bestückt, das neben den programmierbaren Logikblöcken zusätzlich einen 32-bit-RISC-Mikroprozessor enthält.

Das Board kann über ein Gigabit-Ethernet-Interface mit einem PC verbunden werden, so dass man damit die entsprechenden großen Datenmengen ein- und auslesen kann. Signalverarbeitungsfunktionen mit niedriger Abtastrate lassen sich dann auch auf dem PC realisieren. Bild 6 zeigt das System mit der PC-Anbindung und den Boards.

Für die verschiedenen Frequenzbänder stehen unterschiedliche HF-Front-Ends zur Verfügung, die an das USRP2 angeschlossen werden können. Insgesamt wird ein Frequenzbereich von 0 bis 5,9 GHz abgedeckt. Falls eine größere Bandbreite als 100 MHz realisiert werden soll, können mehrere USRP2 und die entsprechenden HF-Front-Ends parallelgeschaltet werden.

Neben etablierten Herstellern wie Pentek (www.pentek.com) und Signalion (www.signalion.com) gibt es eine Reihe von Software Defined Radios, die aus Entwicklungen an Universitäten entstanden sind. In [9] sind die Eigenschaften einiger dieser Boards genauer beschrieben und verglichen.

Hinsichtlich einer optimierten Hardware-Implementierung in einem mobilen Endgerät gibt es allerdings noch einige Probleme zu überwinden. Insbesondere ergeben sich durch die Bandbegrenzung heute verfügbarer Antennen und durch die hohen Anforderungen an die analoge Signalverarbeitung entsprechende Einschränkungen. Außerdem ist eine Digitalisierung des Eingangssignals über die gesamte Bandbreite mit den heute verfügbaren Wandlern in ausreichender Qualität nicht möglich.

Um die Anforderungen an die Überwachung des verfügbaren Frequenzspektrums zu reduzieren, wurde ein Ansatz vorgeschlagen, bei dem sich das System zunächst auf einen begrenzten Frequenzbereich beschränkt. Messungen in den übrigen Frequenzbändern werden nur grob und in größerem zeitlichen Abstand durchgeführt. Erst wenn die Übertragungsbedingungen in dem detailliert beobachteten Frequenzband zu schlecht sind, werden die Messungen in einem anderen Frequenzband genauer durchgeführt. Dadurch lassen sich die Hardware-Anforderungen an das Sensorsystem für die Breitbandüberwachung deutlich reduzieren.

Ein interessanter Ansatz, um das Problem mit der begrenzten Bandbreite von heutigen passiven Antennen zu lösen, besteht im Einsatz von aktiven Antennensystemen, die adaptiv auf unterschiedliche Frequenzbereiche konfigurierbar sind [11]. Damit wird auch die Antenne ein fester Bestandteil des Cognitive Radio, wobei sich die intelligenten Antennensysteme über eine Regelstrecke automatisch an den aktuellen Betriebsmodus anpassen. Hierbei stellt allerdings die kostengünstige und kompakte Realisierung noch eine große Herausforderung für die Entwickler dar.

Wie geht es weiter?

Es kann sicherlich noch zehn Jahre dauern, bis alle offenen Fragen beantwortet und damit Cognitive Radios wirklich praxistauglich sind. Durch die immer stärkere Nutzung des verfügbaren HF-Spektrums benötigen mobile und drahtlose Systeme aber immer dringender eine effizientere Methode, um das verfügbare Spek-trum zwischen verschiedenen Teilnehmern aufzuteilen. Da Cognitive Radios in der Lage sind, die HF-Umgebung zu überwachen - insbesondere Interferenzsignale und freie Bänder zu erkennen - und die eigenen Übertragungsparameter optimal auf die Umgebungsbedingungen einzustellen, wird es möglich, die spektrale Effizienz deutlich zu verbessern und Dienste mit höheren Datenraten zu unterstützen. Durch die Fähigkeit dieser Systeme, eigene Entscheidungen hinsichtlich einer effizienten Spektrumsnutzung zu treffen, reduziert sich zudem der Aufwand für ein zentrales Spektrumsmanagement deutlich.

Auch wenn die Militärs wieder mit die ersten waren, die sich für das Konzept des Cognitive Radio interessierten, gibt es doch auch im zivilen und öffentlichen Bereich eine Reihe von Anwendungen, für die das Konzept hochinteressant ist. Zum Beispiel muss im Falle von Naturkatastrophen damit gerechnet werden, dass auch die Infrastruktur des Telekommunikationssystems stark zerstört wird. In diesem Fall kann mit Hilfe des Cognitive Radio, das sich automatisch an die noch verfügbare Infrastruktur anpasst, ein Telekommunikationsnetzwerk für die Sicherheits- und Rettungskräfte aufrechterhalten werden.

Darüber hinaus gibt es Überlegungen, das Cognitive Radio für den drahtlosen Datenaustausch in stark gestörten Umgebungen, zum Beispiel in Fabrikhallen, einzusetzen [10]. Auch hier kann durch den neuen Ansatz eine weitaus zuverlässigere Funkübertragung sichergestellt werden.

Insbesondere aber drahtlose Systeme im kommerziellen Bereich werden von dem Konzept des Cognitive Radio profitieren. Durch das adaptive und dynamische Umschalten auf freie Kanäle kann man das verfügbare Spektrum weitaus besser ausnutzen. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die immer höheren Datenraten, die von den Anwendern gefordert werden, von Vorteil.

Darüber hinaus kann das System, falls die Interferenzen durch Fading und Reflexionen in dem gerade genutzten Frequenzband zu groß sind, automatisch auf einen anderen Frequenzbereich umschalten, bei dem die Übertragungsbedingungen momentan besser sind. Dadurch lässt sich auch die Qualität der Übertragung deutlich verbessern. Letztlich stellen Cognitive-Radio-Konzepte Schlüsseltechnologien für zukünftige mobile drahtlose Datenübertragung dar.

- Funksysteme denken mit

- Genutzte Netzwerkarchitekturen

- Literatur&Autor