Es ist schon einiges passiert, aber…

Ist Nachhaltigkeit für viele nur ein Lippenbekenntnis?

Heute führt fast jedes Unternehmen den Begriff Nachhaltigkeit als wichtiges unternehmerisches Ziel an. Aber was sagen die offiziellen Zahlen, zumindest für Deutschland? Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gibt Auskunft.

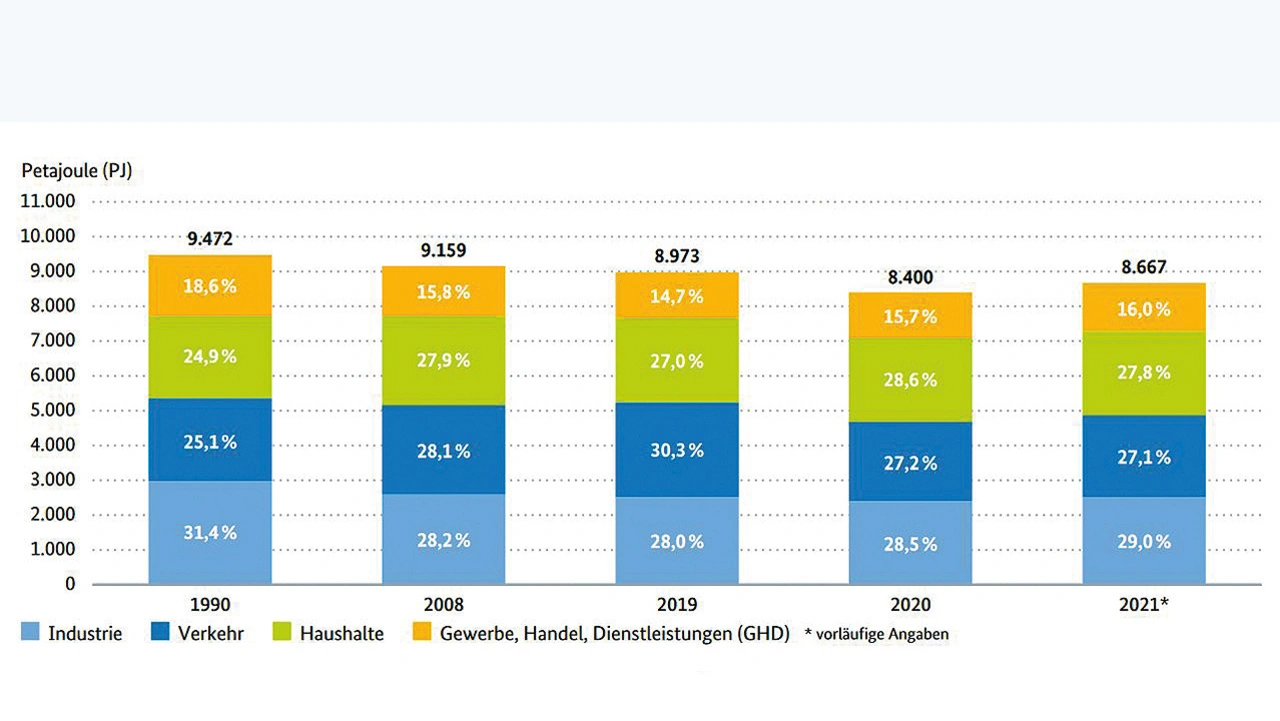

Im Bericht »Energieeffizienz in Zahlen – Entwicklungen und Trends in Deutschland 2022« (April 2023) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) heißt es, dass der Primärenergieverbrauch (PEV, Definition siehe Kasten vom Umwelt Bundesamt) in Deutschland zwischen 2021 und 2008 um 13,7 Prozent reduziert wurde, das entspricht einer Energie von 1967 Petajoule (PJ). Dabei ist zu beachten, dass der Bericht Daten des Jahres 2021 nutzt. Entsprechend handelt es sich um die Entwicklungen zwischen den Jahren 2008 und 2021. Die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Jahr 2022 sind also nicht berücksichtigt. In dem Bericht werden vier Sektoren unterschieden: »Industrie«, »Verkehr«, »Private Haushalte« und »Gewerbe, Handel, Dienstleistung«.

Laut den Angaben einer Sprecherin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz ist auch der Endenergieverbrauch (EEV) zwischen 2008 und 2021 über alle aufgeführten Sektoren gerechnet, gesunken, und zwar um 492 Petajoule (PJ) bzw. 5,4 Prozent von 9159 auf 8667 PJ. Auch wenn das alles durchaus positiv stimmt, wie schneiden die einzelnen Sektoren ab, wo besteht in naher Zukunft das größte Einsparpotenzial, wird über mögliche Sanktionen nachgedacht?

Die größten Verbesserungen erzielten nach Angabe der Sprecherin der Sektor »Verkehr«. Hier ergab sich ein Rückgang um 8,5 Prozent bzw. 219 PJ. Allerdings basiert dieser Rückgang auch auf den von der Regierung ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Unter Berücksichtigung dieser Ausnahmesituation ergibt sich ein anderes Bild für die einzelnen Sektoren: Für den Zeitraum zwischen 2008 und 2019, also bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie, erzielte der Sektor »Gewerbe, Handel, Dienstleistung« die größten prozentualen Verbesserungen in Hinblick auf den Endenergieverbrauch (-8,9 % bzw. -128 PJ), während der Endenergieverbrauch im Sektor »Verkehr« sogar anstieg, und zwar um 151 PJ bzw. +5,9 Prozent.

Jobangebote+ passend zum Thema

Die größten Potenziale für die nahe Zukunft

Aus der Sicht des BMWKs gibt es zwei Bereiche, die große Effizienzpotenziale aufweisen, die auch noch schnellstmöglich gehoben werden müssen: »Gebäude« und »Verkehr«. Hier ermögliche eine gesteigerte Energieeffizienz dabei oft die bessere Nutzung von erneuerbaren und Sektorkopplungstechnologien. Wobei das Ministerium Sektorkopplung folgendermaßen definiert: »Bei der sogenannten Sektorkopplung bedient das Stromangebot die Nachfrage nach Energie in Haushalten (Wärme und Kälte) und Verkehr (Antrieb) sowie in Industrie und Gewerbe/Handel/Dienstleistungen (Wärme, Kälte und Antrieb).«

In Hinblick auf den Verkehrssektor heißt es, dass Energieeffizienzpotenziale vor allem durch die Umstellung auf Elektromobilität erschlossen werden können. Im Gebäudesektor zeigen sich ebenfalls noch deutliche Effizienzsteigerungspotenziale. Durch eine verbesserte Gebäudeeffizienz sowie effizientere Haushaltsgeräte könne der Verbrauch von Gas und Öl »drastisch reduziert werden«. Eine Sprecherin: »Im Gegenzug wird der zunehmend durch erneuerbare Energiequellen gedeckte Strombedarf im Gebäudebereich kontrolliert gesteigert. Die dafür notwendigen Weichenstellung wurden u. a. durch die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes auf den Weg gebracht.«

IT und TK stellen ein Problem dar

In dem Bericht heißt es auch, dass die Endenergie für Informations- und Kommunikationstechnik gestiegen ist. Das BMWK erklärt dazu: »Die Zunahme des Endenergieverbrauchs für Informations- und Kommunikationstechnik erfolgte hauptsächlich in dem Sektor Gewerbe- und Dienstleistungen, kurz GHD.« Dort stieg laut BMWK der Verbrauch für den Anwendungsbereich »IKT« von 74 PJ im Jahr 2008 auf 103 PJ im Jahr 2021 (+39 %), was zu großen Teilen an der zunehmenden Digitalisierung in diesem Sektor liegt. IKT-Anwendungen hielten damit im Jahr 2021 einen Anteil von 7,5 Prozent am Endenergieverbrauch des GHD-Sektors.

Im Sektor »Industrie« pendelte der Endenergieverbrauch für Informations- und Kommunikationstechnik im gleichen Zeitraum zwischen 30 und 34 PJ (1 % Anteil am EEV des Industriesektors), bei den privaten Haushalten nahm der Verbrauch in diesem Zeitraum von 88 PJ auf 77 PJ ab. Das BMWK stellt ganz klar: »Zukünftig muss trotz Zunahme der Bedeutung des Dienstleistungssektors und der weitergehenden Digitalisierung auch im Bereich GHD eine Trendumkehr beim Verbrauch der IKT-Anwendungen erfolgen.«

| Maßnahmen für eine Trendumkehr |

|---|

|

Von Seiten des BMWK heißt es weiter: »Die zunehmende Digitalisierung in allen Lebensbereichen führt zu einer kontinuierlichen Zunahme des Bedarfs für Datenverarbeitung und von Informations- und Kommunikationstechnik, insbesondere in Rechenzentren. Rechenzentren gewinnen damit zunehmend Bedeutung für die Entwicklung des gesamten Stromverbrauchs. Dabei steigt nicht nur ihr prozentualer Anteil am gesamten Stromverbrauch, sondern insbesondere ihr absoluter Stromverbrauch. Rechenzentren sind nicht nur große Stromverbraucher, sondern erzeugen ganzjährig große Mengen von Niedertemperaturabwärme.« Die Sprecherin des BMWKs erklärt weiter, dass es aus Gründen des Klimaschutzes, der Energieverfügbarkeit und der Energieunabhängigkeit Deutschlands als bedeutendem Rechenzentrumsstandort in Europa, ein berechtigtes öffentliches Anliegen ist, einen energieeffizienten Betrieb von Rechenzentren einzufordern. Und weiter: »Das Energieeffizienzgesetz, das kürzlich vom Bundestag beschlossen worden ist, enthält hierzu konkrete Maßnahmen, die diesem Ziel dienen, nämlich Mindestvorgaben für die Energieeffizienz der RZ-Infrastruktur (PUE) und die Nutzung von Abwärme, zur Einrichtung von Energiemanagementsystemen sowie vertragliche Anreize zu einem effizienten Betrieb und die Schaffung eines Wettbewerbs um Energieeffizienz.« Letzteres werde über u. a. in Form eines Registers für Energieeffizienz mit dafür relevanten Kennzahlen geschaffen. |

Fortschritte bei der Energieeffizienz erzielt

Wichtig: Laut Aussage der Sprecherin des Bundesministeriums wurden mit den bereits umgesetzten Maßnahmen deutliche Fortschritte bei der Energieeffizienz erzielt und auch die Endenergieproduktivität – also das reale Bruttoinlandsprodukt pro Einheit Endenergieverbrauch – konnte deutlich gesteigert werden (von 245 Mio. Euro Bruttowertschöpfung/PJ im Jahr 2008 auf 290 Mio. Euro Bruttowertschöpfung/PJ im Jahr 2021). Aber: »Der Endenergieverbrauch der Industrie blieb bis auf die Krisenjahre 2009 und 2020 relativ konstant. Das heißt: Zur Erreichung der verbindlichen 2030-Ziele für den gesamten Endenergieverbrauch sind daher über alle Sektoren weitere Anstrengungen notwendig. Hier soll unter anderem die »Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – Zuschuss und Kredit«, kurz EEW helfen, die zur Erreichung der Klimaschutz- und Energieeffizienzziele dringend erforderlichen Investitionen zur Reduktion von Treibhausgasen und einer Reduktion des Energieverbrauchs zu erreichen, kosteneffizient und effektiv zu fördern.«

Daneben werden über die europäische Ökodesign-Richtlinie und deren nationaler Umsetzung Standards zur Begrenzung und Verringerung des Energieverbrauchs von neuen Elektronikgeräten gesetzt, darunter zuletzt die Verordnungen zu Smartphones und Tablets und zu Stand-by-Verlusten von Haushalts- und Bürogeräten. Zuständig ist hier laut BMWK das BMUV, sprich das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Flankiert werde dies durch die europäische Energieverbrauchskennzeichnungs-Verordnung mittels Effizienzlabeln. Zwischen 2008 und 2021 ging dabei der Energieeinsatz privater Haushalte für Informations- und Kommunikationstechnik zurück (-11 PJ oder -12,3 %), was zu einem großen Teil auf energieeffizientere Unterhaltungselektronik und die verbraucherfreundliche Darstellung energierelevanter Produktinformationen zurückzuführen sei.

Bis 2045 Energiewende und Treibhausgas-Neutralität

Um die Energiewende und die Treibhausgas-Neutralität bis 2045 zu erreichen, hält das BMWK nicht nur eine deutliche Senkung des Energieverbrauchs für entscheidend, sondern auch die Umstellung auf eine 100-prozentige Versorgung mit erneuerbaren Energien für essenziell. Dazu müsse der weitere Ausbau erneuerbarer Energien und entsprechender Infrastruktur zügig erfolgen.

Insbesondere die energieintensiven Industriezweige stünden in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen. Stahl, Chemie und Zement sind die Industriezweige mit den größten Treibhausgas-Emissionen, »gleichzeitig stellen sie wesentliche Grundstoffe für den Industriestandort Deutschland und die Wertschöpfungsketten bereit«, betont das BMWK. Es sei daher von zentraler Bedeutung, dass die anstehenden »Reinvestitionsfenster für den klimafreundlichen Umbau und Einsatz innovativer klimaneutraler Zukunftstechnologien genutzt werden, damit die bestehenden Arbeitsplätze und Wertschöpfungsketten erhalten bleiben und neue entstehen. Um dies zu erreichen, sind entsprechende Rahmenbedingungen und Anreize notwendig«, so das BMWK. In diesem Zusammenhang verweist die Sprecherin des BMWKs auf das EnEfG: Das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) sieht vor, dass Unternehmen mit hohen Energieverbräuchen, Umsetzungspläne für wirtschaftliche Endenergieeinsparmaßnahmen erstellen (§ 9 des Entwurfs), mithilfe dieser Pläne können die Unternehmen konkrete, wirtschaftliche Maßnahme identifizieren und umsetzen, um ihren Energieverbrauch nachhaltig zu reduzieren.

Sind für Industrieunternehmen, die ihre CO2-Bilanz nicht einhalten, Sanktionen geplant? Definitiv nein – für Unternehmen sind keine CO2-Bilanzen und entsprechende Treibhausgaszielwerte vorgegeben, sondern: Der kürzlich reformierte Europäische Emissionshandel (EU-EHS) ist das maßgebliche System für die CO2-Bepreisung in den betroffenen Sektoren. Es ist das zentrale Steuerungsinstrument zur effizienten Dekarbonisierung des Industriesektors. BMWK: »Durch das nun beschlossene, stetige Abschmelzen der freien Zuteilungen der Emissionszertifikate bis 2035 und die ambitionierte und kontinuierliche Reduktion der Zertifikatmenge werden signifikante THG-Einsparungen im Industriesektor angereizt und die Effektivität der Fördermaßnahmen erhöht. Sanktionen sind nicht vorgesehen.«

Wie sieht es im Sektor »Privathaushalte« aus?

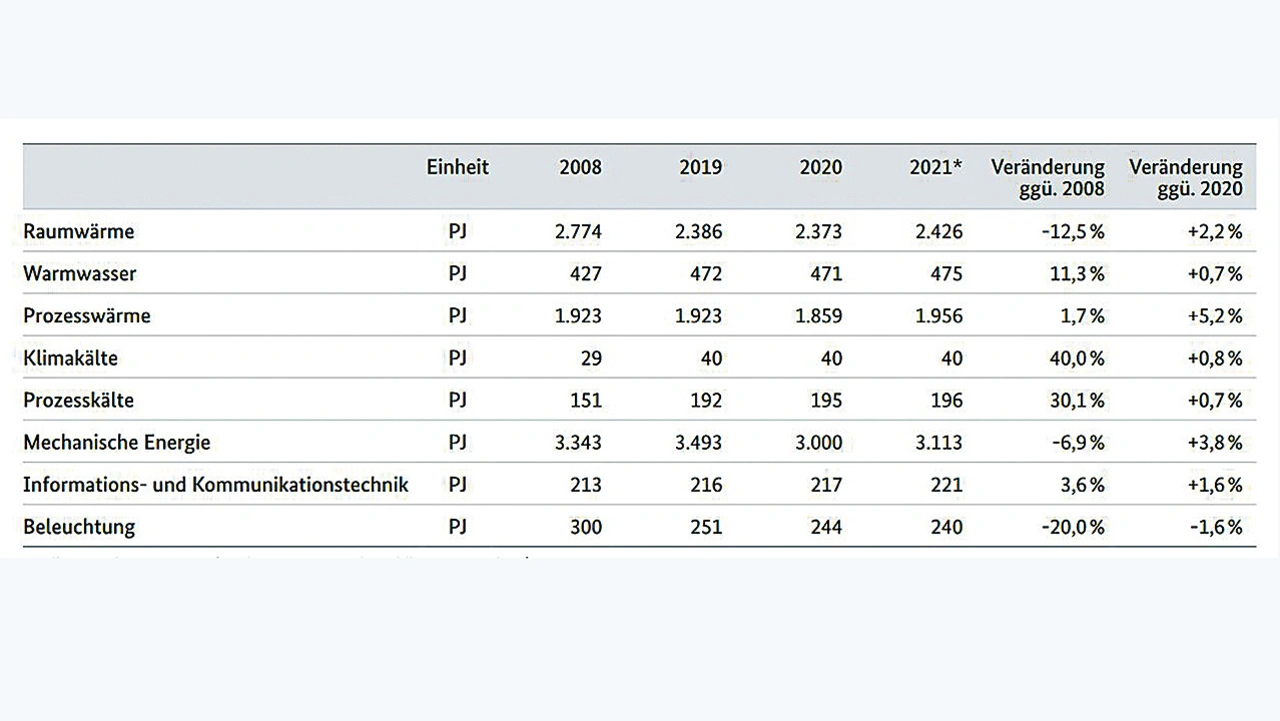

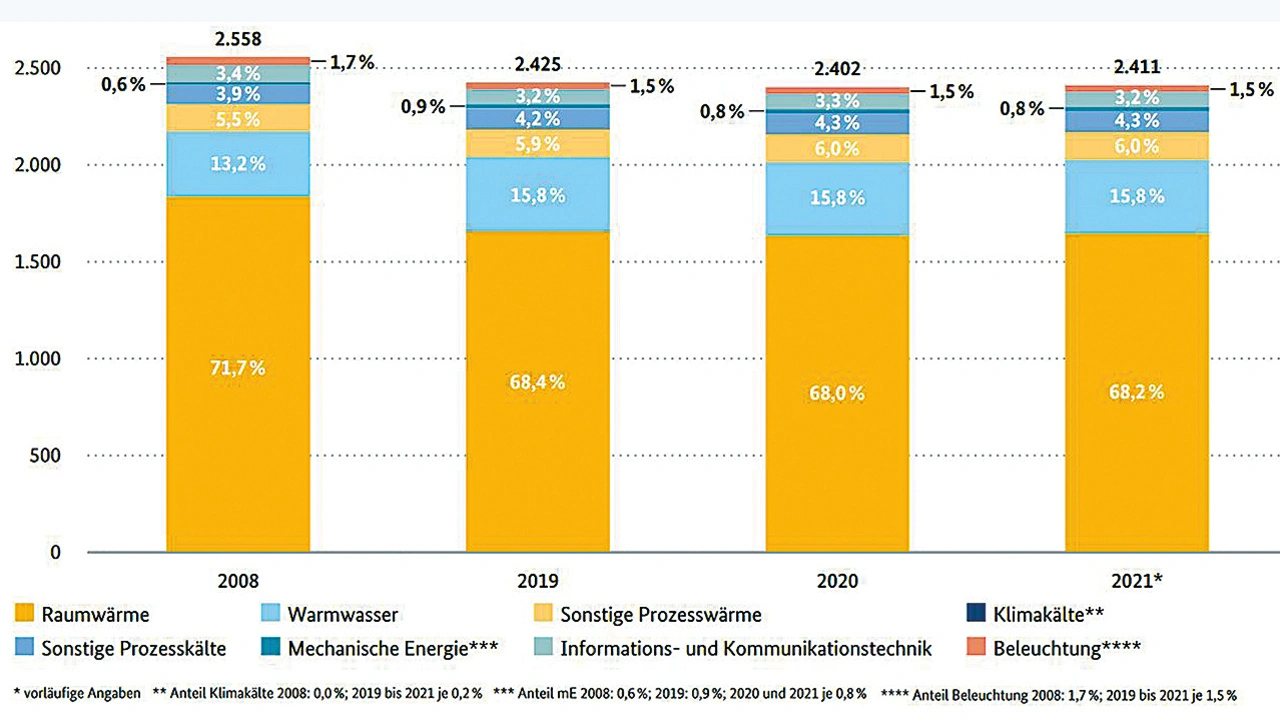

Laut BMWK entfällt der größte Anteil am Endenergieverbrauch der privaten Haushalte nach wie vor auf die Raumwärme, der Anteil liegt bei über 68 Prozent. Wird noch Warmwasser dazugerechnet, steigt der Anteil sogar auf 84 Prozent (im Jahr 2021). Daher ist, neben der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung, eine Senkung dieses Verbrauchs prioritär.

Weiter heißt es von Seiten des BMWK: »Dazu wurden mit der Weiterentwicklung der Bundesförderung für effiziente Gebäude wichtige Schritte eingeleitet. Daneben ist eine Information der Verbraucher und Verbraucherinnen wichtig, wie sie aktuell beispielsweise über die Energiewechselkampagne ›80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel‹ erfolgt.«