Integrierte Energiespeicher

Superkondensator aus Silizium

US-Forscher haben einen völlig neuartigen Superkondensator entwickelt. Er besteht aus Silizium und könnte daher recht leicht in die Halbleiterfertigung integriert werden. Chips oder Solarzellen mit integriertem Energiespeicher sind somit denkbar.

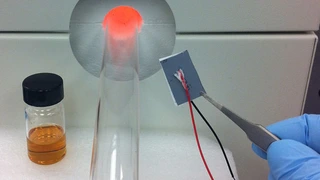

Die Forscher um Dr. Cary Pint von der Uni Vanderbilt in Nashville (Tennessee) haben 1 cm x 1 cm große Prototypen solcher Silizium-Superkondensatoren hergestellt. Ihre Ergebnisse haben sie in der Zeitschrift Nature veröffentlicht. Damit ist es theoretisch möglich, einen Superkondensator direkt bei der CMOS-Fertigung eines Chips mit zu integrieren.

Zwar gab es schon einige Forschungsversuche mit diesem Ansatz allerdings war die Energiedichte für einen sinnvollen Einsatz viel zu niedrig.

Gängige und am Markt verfügbare Superkondensatoren haben in der Regel Elektroden aus poröser Aktivkohle. Aufgrund ihres Aufbaus können Superkondensatoren hohe Ströme in kurzer Zeit aufnehmen oder abgeben. Außerdem haben sie deutlich längere Lebenszyklen als Akkus. Das Problem ist die Energiedichte, die etwa um den Faktor 10 unter der von Akkus liegt.

Superkondensatoren ergänzen daher in der Regel Anwendungen mit Batterien oder Akkus als Pufferspeicher. Außerdem kommen sie dort zum Einsatz, wo hohe Ströme in kurzer Zeit auftreten wie etwa bei der Bremsenergierückgewinnung. Eine weitere Anwendung ist das Speichern geringer Energiemengen für das Energy Harvesting.

Um die Energiedichte von Superkondensatoren zu erhöhen, wird an Elektrodenmaterialien auf Graphen-Basis oder Kohlenstoff-Nanoröhren geforscht. Allerdings gibt es noch Schwierigkeiten beim Aufbau der Elektroden mit solchen Nano-Materialien. Wenn es gelingt und die elektrischen Parameter stimmen, ist es schwierig, weitere gleichartige Samples herzustellen.

Schützende Graphen-Hülle

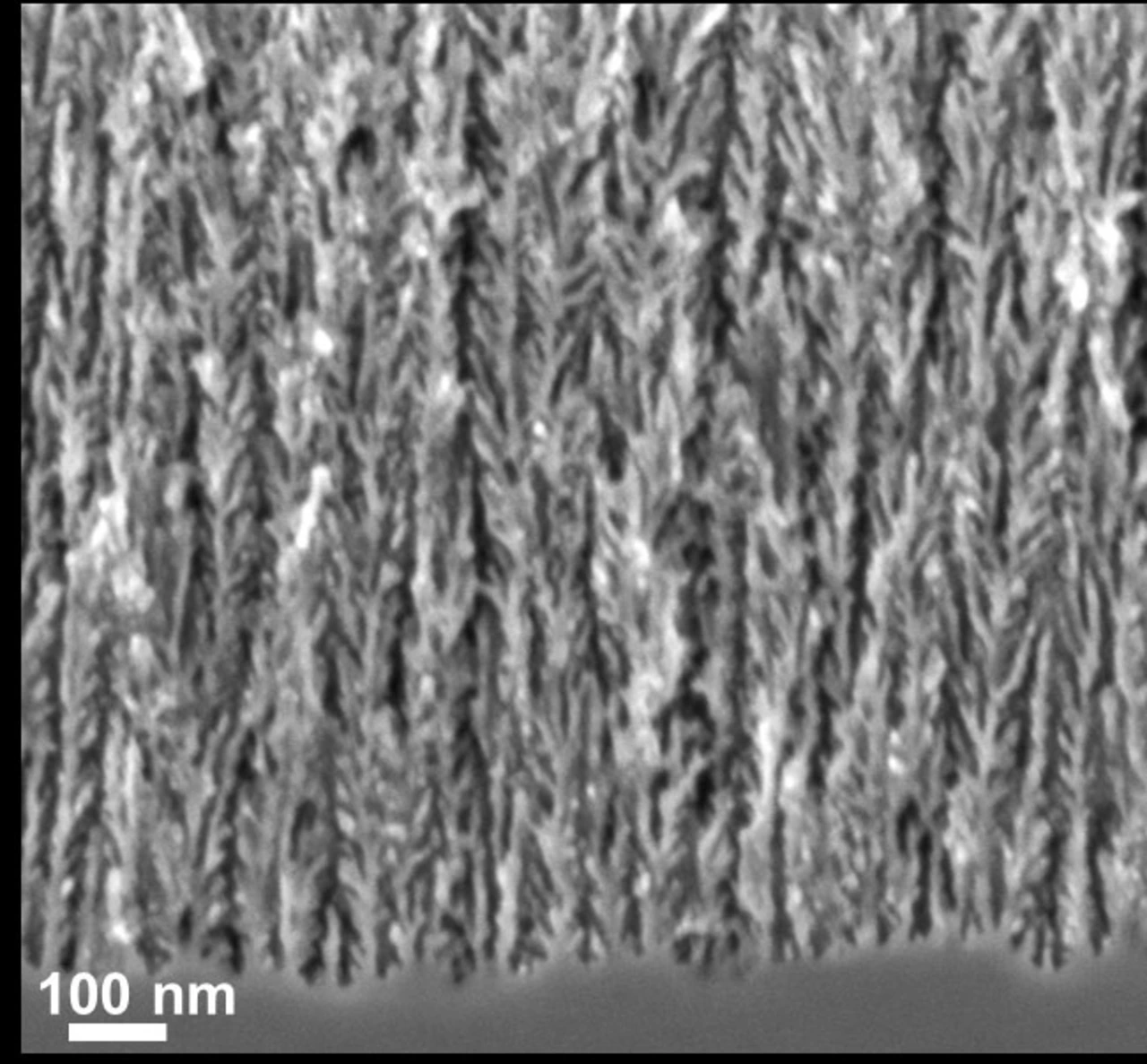

Die Forscher haben sich also auf das bekannte und in der Halbleiterfertigung etablierte Silizium konzentriert. Die Strukturen, die für die Elektroden notwendig sind, lassen sich mit den etablierten Fertigungsverfahren schnell und präzise herstellen. Um eine möglichst große Oberfläche zu haben, an der sich die Ladungsträger anlagern können, haben sie Silizium-Wafer mit einer porösen Oberfläche hergestellt.

Das Problem war also nicht die Herstellung von Kondensator-Strukturen in Silizium sondern, dass Silizium mit Bestandteilen des Elektrolyt reagiert und somit eine begrenzte Lebensdauer hat. Also musste ein Isolator her.

Den fanden die Forscher in Form von Graphen. Solche Graphenschichten lassen sich zum Beispiel bei Temperaturen um die 1.300 °C auf Siliziumkarbidwafern heranziehen. Das poröse Silizium hat allerdings eine niedrigere Schmelztemperatur. Also wurde ein kohlenstoffhaltiges Gasgemisch bei Temperaturen um die 600 bis 700 °C aufgedampft, um diese Graphenschicht zu erzeugen.

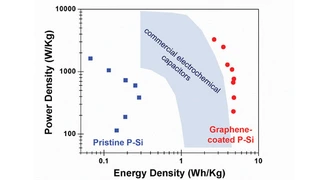

Und tatsächlich gelang es den Forschern mit diesem Prozesschritt eine stabile, maximal 3 nm dicke Graphenschicht zu erzeugen. Bei anschließenden Tests zeigte sich außerdem, dass die Energiedichte deutlich über der von Superkondensatoren mit Elektroden aus unbeschichtetem Silizium lag und sogar über der von konventionellen Super-Caps lag.

Bei einer Nennspannung von 2,3 V wurden 5.000 Ladezyklen durchgeführt. Bei den ersten 1.500 Ladezyklen verloren die Muster rund 4 Prozent ihrer Ausgangskapazität, bei den restlichen 3.500 nur noch 0,8 Prozent. Ohne die Graphen-Beschichtung hätte der Wert der Ausgangskapazität bereits nach 500 Ladezyklen rund 20 Prozent verloren.

Superkondesator aus Silizium

Die spezifische Leistung lag bei 1 KW/kg und die spezifische Energie bei knapp 5 Wh/kg. Berücksichtigt man noch das Gehäuse und den Elektrolyt eines solchen Superkondensators, ergibt sich eine spezifische Energie von 2,5 – 3,5 Wh/kg, was dem Wert handelsüblicher Superkondensatoren aus Aktivkohle entsprechen soll.

Die so gefertigten Superkondensatoren könnten zum Beispiel in die nicht genutzten Rückseiten von Solarzellen oder Sensoren auf Silizium-Basis integriert werden. So könnten sie Solarenergie über den Tag speichern und später abgeben. Auch für autarke Sensor-Anwendungen wäre so ein integrierter Ansatz sinnvoll.

Bei der Entwicklung der Uni Vanderbilt handelt es sich selbstverständlich um Grundlagenforschung, es ist also ungewiss, wann und ob der Superkondensator seinen praktischen Einsatz findet. Die Idee, so ein Bauteil aus Silizium zu fertigen, mit Graphen zu stabilisieren und in den Halbleiter-Herstellungsprozess zu integrieren, ist jedoch sehr interessant.