Cool bleiben

Thermische Auslegung von LED-Leuchten

Im Gegensatz zu konventionellen Leuchtmitteln verlangen LEDs nach möglichst kühlen Temperaturen, um mit hoher Lichtausbeute eine lange Lebensdauer zu erreichen. Entscheidend dafür ist die Temperatur am pn-Übergang. Sie beeinflusst unter anderem die Flussspannung, die Wellenlänge und schließlich auch die Alterung, das heißt den Rückgang der Leuchtkraft der LED über die Betriebszeit.

War es bei der Glühlampe wichtig, darauf zu achten, dass die hohen Temperaturen sich nicht negativ auf die Umgebung auswirken, kommt es bei LEDs darauf an, die Betriebstemperaturen grundsätzlich im Zaum zu halten. Der Glühfaden einer Glühlampe erhitzt sich auf 2.700 K. Dies entspricht der gleichen Farbtemperatur, der wir das angenehme, warme Licht verdanken. Die Wärme bleibt hier jedoch nicht auf den Glühfaden beschränkt. Eine LED als Halbleiterlichtquelle erfordert eine Betriebstemperatur deutlich unter 450 K (177 °C), wenn sie eine hohe Lichtausbeute und eine lange Lebensdauer erreichen soll. Warmes, glühlampenähnliches Licht mit 2.700 K Farbtemperatur kann sie trotzdem erzeugen. Beim Betrieb der Halbleiterlichtquelle über die gesamte Lebensdauer müssen aber die Temperaturabhängigkeiten der LED sowie die Wärmeübertragung an das System und an die Umgebung berücksichtigt werden.

Für viele Eigenschaften von LEDs ist die Temperatur am pn-Übergang der verwendeten Chips entscheidend. Man bezeichnet diese Temperatur als Tj (Sperrschichttemperatur, Tjunction). Als Halbleiterbauelemente haben LEDs verschiedene temperaturabhängige Parameter, wie die Flussspannung oder die Wellenlänge.

Die Flussspannung Uf sinkt bei konstantem Strom mit der Temperatur. Bei der Auslegung des Treibers muss diese Abhängigkeit beachtet werden, denn er soll schließlich bei allen Betriebstemperaturen, die unter realen Bedingungen auftreten können, fehlerfrei arbeiten. Bei einer Reihenschaltung von 32 weißen LEDs und 100 V Nennspannung gibt es beispielsweise bei einer Änderung der Sperrschicht-Temperatur von Tj = –10 °C nach Tj = +100 °C eine Reduzierung der Spannung von etwa 12 V.

Über die Bandlücke ist die Emissionswellenlänge physikalisch mit der Flussspannung verbunden. Die geringere Flussspannung bei hohen Temperaturen ist teilweise durch einen geringeren Energiehub am pn-Übergang bedingt. Dieser geringe Energiehub führt zu einer längeren Wellenlänge. Mit steigender Temperatur wird die Wellenlänge also größer. Dann verschieben sich die einzelnen Farben: Blau in Richtung Cyan, Gelb über Orange in Richtung Rot. Speziell bei LEDs in Gelb und Orange wird dieser Effekt schnell sichtbar.

Bei der thermischen Auslegung einer LED-Leuchte muss daher sichergestellt werden, dass alle LEDs einer Anordnung der gleichen Betriebstemperatur ausgesetzt sind, sonst könnten Farbunterschiede sichtbar werden. Erreichen lässt sich dies durch ein gleichmäßiges thermisches Design. Außerdem ist schon bei der Auswahl der LEDs darauf zu achten, dass LEDs aus einem Wellenlängen-Bin stammen, der bei der zugelassenen Betriebstemperatur den gewünschten Farbeindruck erreicht. Dies gilt vor allem für gelbe und orange LEDs. In diesen Bins werden LEDs in engen Wellenlängengrenzen sortiert, um den Kunden exakt den gewünschten Farbort und die gewünschte Helligkeit für die geplante Anwendung sicherzustellen.

Vorsicht, Farbortverschiebung

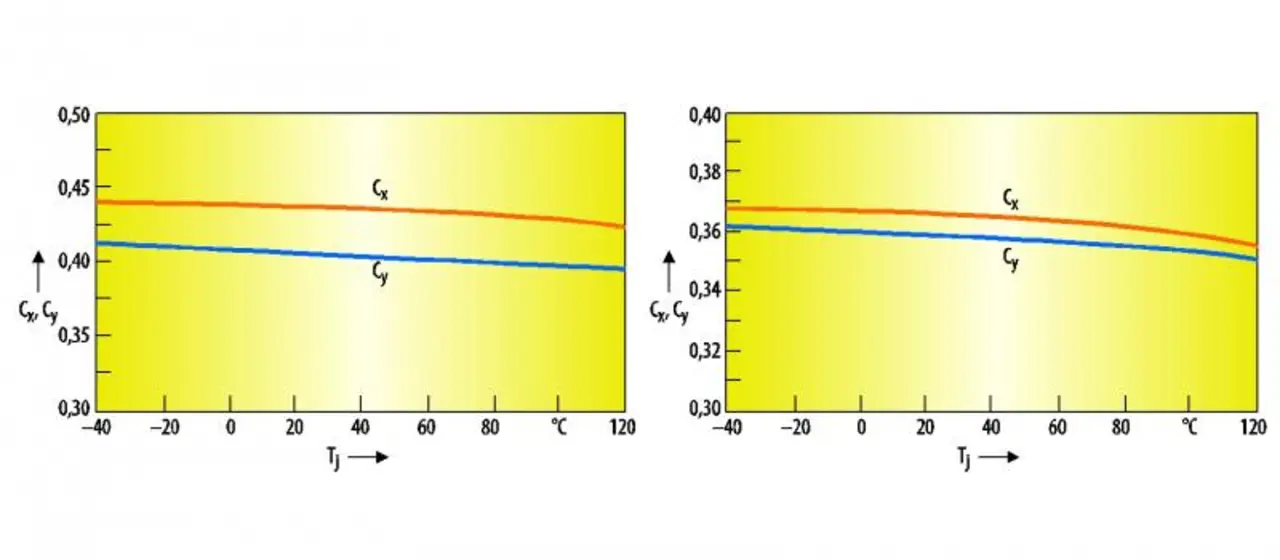

Setzt man weiße LEDs in der Anwendung ein, ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass verschiedene LED-Typen mit verschiedenen Phosphor-Arten unterschiedliche Temperaturabhängigkeiten aufweisen können. Innerhalb eines Typs wird jedoch immer der gleiche Phosphor verwendet. Dieser setzt einen Teil des blauen Lichts in grünes, gelbes und rotes Licht um. Zusammen mit dem verbleibenden blauen Anteil entsteht aus der Farbmischung weißes Licht. Ob und wie sich der Farbort des weißen Lichts verschiebt, hängt vom LED-Typ ab (Bild 1). Um Überraschungen zu vermeiden, sollte bei der Auswahl des LED-Binnings sichergestellt werden, dass sich der Farbort bei Betriebstemperatur genau an der gewünschten Stelle des Farbdreiecks befindet. Auch unterschiedliche Typen oder Produkte von verschiedenen Herstellern sollten daher nicht gemischt werden.

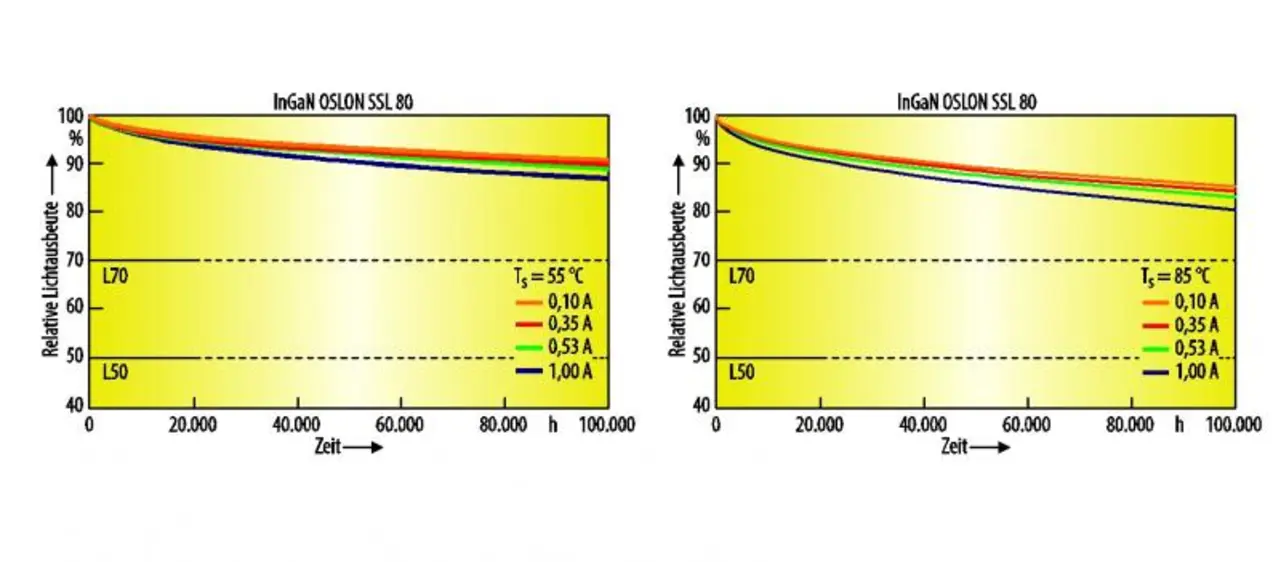

Neben Flussspannung und Wellenlänge sind auch die Lichtausbeute und die Lebensdauer von LEDs stark temperaturabhängig. Die Lichtausbeute nimmt bei steigender Temperatur ab und die Lebensdauer der Lichtquellen wird verkürzt. LEDs halten umso länger durch, je niedriger die Betriebstemperatur ist. Dabei fällt eine LED nicht plötzlich aus wie eine Glühlampe; sie verliert allmählich an Leuchtkraft. Dieser Vorgang wird als Degradation bezeichnet. Beträgt die Leuchtkraft nur noch 70 % des Anfangswertes, ist die Lichtquelle nach derzeitiger Definition am Ende ihrer Lebensdauer angekommen. Qualitativ hochwertige LEDs erreichen bei einer Sperrschicht-Temperatur von Tj = 100 °C jedoch eine Lebensdauer von mehr als 50.000 Stunden und übertreffen herkömmliche Lichtquellen damit deutlich (Bild 2).

- Thermische Auslegung von LED-Leuchten

- Betriebstemperaturen und Wärmeübertragung

- Optimierungsmöglichkeiten und thermische Vias

- Autorenvorstellung