Messtechnik

»Energiesparlampe« vermessen

Kompaktleuchtstofflampen, oft als »Energiesparlampen« bezeichnet, gelten wegen ihrer höheren Lichtausbeute und längeren Lebensdauer als eine Alternative zu Glühlampen. Was sind die wesentlichen lichttechnischen Messgrößen zur Bewertung der Energiesparlampen? Wie erfolgt die Messung dieser Werte?

Anlass war eine Anfrage an den Vertrieb von Gigahertz-Optik, eine Kompaktleuchtstofflampe als Referenzobjekt zu vermessen. Die Messdaten sollten mit denen eines anderen Messlabors verglichen werden, um darzulegen, dass sich das Messwerkzeug »Light-Analyzer BTS256-LED« des Herstellers für qualitativ hochwertige Messaufgaben auch mit anderen Lichtquellen als LEDs eignet.

Als Spezifikationen der Prüflampe waren 7 W bei 230 V/50 Hz bei einer Umgebungstemperatur von +25 °C angegeben. Die Lampe war mit dem Sockel senkrecht nach oben zu betreiben. Vor der Messung sollte die Lampe mindestens acht Stunden eingebrannt werden, um Einflüsse durch Transport und Lagerung möglichst ausschließen zu können. Zur Durchführung der Messungen griff man weitestgehend auf Vorführgeräte des Vertriebs zurück. Folgende Produkte kamen zum Einsatz:

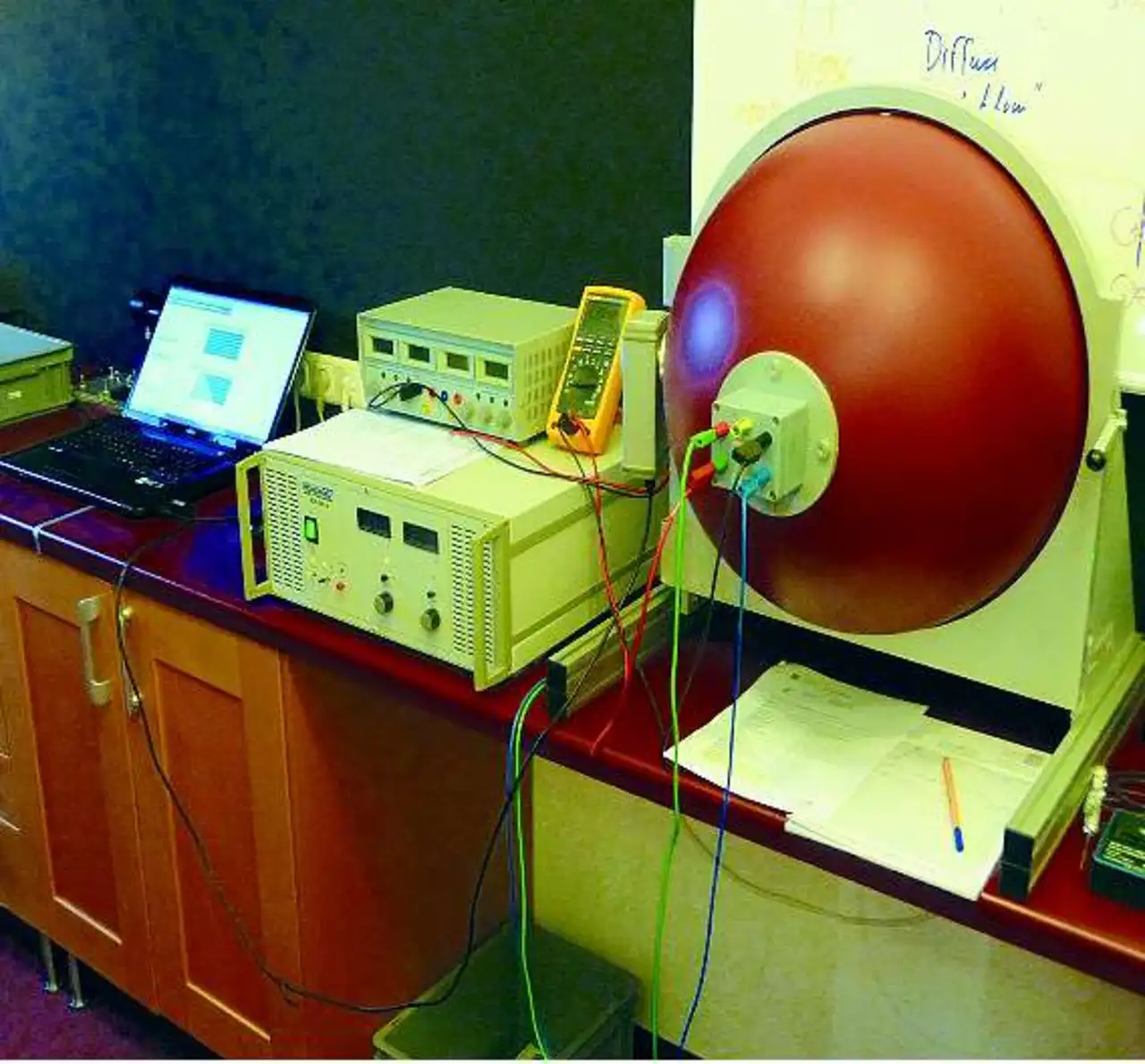

- Ulbrichtsche Kugel:

Abgestimmt auf die Größe und Intensität der Prüflampe wurde eine Ulbricht-Kugel mit 50 cm Durchmesser gewählt, bei der sich eine der beiden Kugelhälften öffnen lässt, um die Lampe im Kugelzentrum betreiben zu können (Bild 1). Mit einem Halter mit E27-Lampensockel wird die Kompaktleuchtstofflampe befestigt und elektrisch kontaktiert.

Der Lampenhalter lässt sich in seiner Länge einstellen, um die Lampe möglichst präzise im Kugelmittelpunkt zu positionieren, was die gleichförmige Lichtausbreitung in der Kugel unterstützt. Der Lampensockel ist in Vierpoltechnik ausgeführt. Dabei werden zwei Kontakte für den Betriebsstrom und zwei getrennte Kontakte für die Messung der Betriebsspannung der Lampe verwendet.

Somit erfolgt die Spannungsmessung über Leitungen mit sehr geringem Stromfluss, die Spannungsabfälle an der Zuleitung und den Kontakten des Lampensockels sind dadurch vernachlässigbar gering. Wegen des geringen Lampenstroms der 7-W-Testlampe von etwa 30 mA ließ sich die Spannung in der vorliegenden Applikation auch am Netzteil mit geringer Unsicherheit messen.

Die Ulbrichtsche Kugel ist mit einer Hilfslampe ausgeführt, um den Absorptionseinfluss des Prüflings auf das Messsignal zu ermitteln und zu kompensieren. Eine Blende schützt den Detektor vor direktem Lichteinfall aus einem Raum mit 100 mm Durchmesser im Kugelzentrum. Dieses Maß bestimmt auch die maximale Probengröße.

- Lichtmessgerät:

Jobangebote+ passend zum Thema

Der »Light-Analyzer BTS256-LED« bietet laut Hersteller den neuesten Stand der Technik für die präzise Messung des Lichtstroms und der Lichtfarbe. In Verbindung mit einer zusätzlichen Ulbrichtschen Kugel mit größerem Durchmesser bietet sich dieses eigentlich für die LED-Vermessung konstruierte Gerät auch für die Untersuchung anderer Lampentypen an, zum Beispiel für Kompaktleuchtstofflampen.

Der Garant für präzise Lichtstrommessungen ist ein Lichtsensor von Bi-Technology mit Fotodiode und Dioden-Array-Spektrometer. Die Fotodiode mit fotometrischem Korrekturfilter bietet schnelle Messungen und hohe Linearität, das Dioden-Array präzise Spektraldaten, mit denen sich die relevanten Werte der Lichtfarbe berechnen lassen. Der Light-Analyzer wird mit seinem Bajonettanschluss an der Kugel befestigt, kann also jederzeit auch ohne die Ulbricht-Kugel genutzt werden. Die Kalibrierung der Ulbrichtschen Kugel mit dem Light-Analyzer erfolgt mittels Kalibrierlampen für spektralen Strahlungsfluss und Lichtstrom des Kalibrierlabors für optische Strahlungsmessgrößen von Gigahertz-Optik.

- Elektronik:

Ein AC-Spannungskonstanter sorgt für eine präzis eingestellte und stabilisierte Betriebsspannung während der Messung, wohingegen ein DC-Stromkonstanter die Hilfslampe versorgt. Ein Voltmeter misst die Betriebsspannung am Lampensockel, ein Temperaturmessgerät die Betriebstemperatur in der Kugel. Die Messung erfolgt hinter der Blende. Die Auswertung erfolgt über einen Laptop mit Windows 7 und der Software »S-BTS256-LED« von Gigahertz-Optik (Bild 2).

Durchführung der Messung

- Substitutionsfehlerkorrektur:

Um den Messfehler durch die Eigenabsorption des Prüflings in der Kugel zu kompensieren, ist die Eigenabsorption messtechnisch zu ermitteln. Dazu wird der durch die Hilfslampe erzeugte Lichtstrom einmal ohne und einmal mit dem in der Kugel montierten Prüfling gemessen. Anhand der Abweichung wird ein Korrekturwert ermittelt; für die 7-W-Kompaktleuchtstoffröhre beträgt dieser -8%.

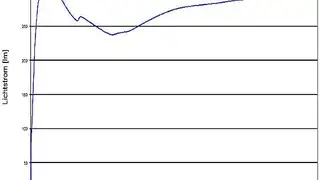

- Einschalt- und Aufwärmverhalten:

Zur Dokumentation des Einschalt- und Aufwärmverhaltens der Kompaktleuchtstoffröhre wurde die Datenlogger-Messfunktion des Light-Analyzers BTS256-LED genutzt. Um eine hohe Messrate zu erzielen und die Datenmenge zu reduzieren, deaktivierte man das Dioden-Array-Spektrometer des Sensors. Die Temperatur in der Kugel betrug zu Beginn der Messung +25 °C.

Die Temperatur am Lampensockel stieg während der Messung auf +60 °C, die Betriebst-emperatur in der Kugel stieg um 1,5 K bis 2 K. Etwa 12,5 s nach dem Einschalten der Lampe erreichte diese 60% (185,90 lm) ihres maximalen Lichtstroms (309,84 lm).

Ein spezieller Messmodus der Software S-BTS-256-LED unterstützt diese Auswertung. Der Lichtstrom stabilisierte sich nach zirka 20 Minuten (Bild 3).

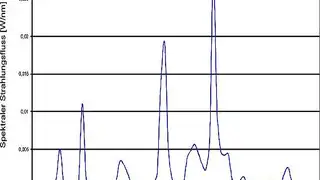

- Spektraler Strahlungsfluss:

Der spektrale Strahlungsfluss wurde nach einer Einbrennzeit von acht Stunden gemessen. Drei Messungen im Abstand von jeweils 15 Minuten bestätigten den stabilen Zustand der Lampe und die Reproduzierbarkeit des Messmittels. Die spektrale Strahlungsleistung bei der Wellenlänge der Spitzenintensität von 612 nm betrug dabei: 0,029040 W; 0,029038 W; 0,029038 W (Bild 4).

- Lichtstrom:

Um den Lichtstrom zu messen, kommt die fotometrische Fotodiode des Sensors von Bi-Technology zum Einsatz. Mit dieser besonderen Eigenschaft des Light-Analyzers BTS256-LED lässt sich das übliche Pixelübersprechen verhindern und die begrenzte Intensitätsdynamik von CCD- und CMOS-Diodenarray-Detektoren kompensieren.

Die spektralen Anpassungsfehler hinsichtlich der fotometrischen Empfindlichkeit der Fotodiode zur CIE-V(λ)-Standardfunktion werden durch Nutzung der spektralen Messdaten für jede Messung kompensiert. Der Lichtstrom wurde nach einer Einbrennzeit von acht Stunden gemessen. Drei Messungen im Abstand von jeweils 15 Minuten bestätigten erneut den stabilen Zustand der Lampe und die Reproduzierbarkeit des Messmittels. Die Messwerte betrugen dabei: 301 lm; 301 lm; 301 lm (Bild 5).

»Energiesparlampe« vermessen

- Lichtfarberelevante Messwerte:

Sämtliche lichtfarberelevanten Messwerte ließen sich aus dem Lampenspektrum berechnen. Nach einer Einbrennzeit von acht Stunden wurden drei Messungen im Abstand von jeweils 15 Minuten durchgeführt, die wieder den stabilen Zustand der Lampe und die Reproduzierbarkeit des Messmittels bestätigten. Für die Farbtemperatur waren die ermittelten Messwerte: 2732 K; 2732 K; 2722 K.

| Messwert | Messung 1 | Messung 2 | Messung 3 |

|---|---|---|---|

| Ra |

80,39 |

80,387 |

80,397 |

| R1 | 95,17 | 95,166 | 95,166 |

| R2 | 94.00 | 93,997 | 93,997 |

| R3 | 56,58 | 56,583 | 56,583 |

| R4 | 87,41 | 87,41 | 87,41 |

| R5 | 84,41 | 84,414 | 84,414 |

| R6 | 82,08 | 82,083 | 82,083 |

| R7 | 85,35 | 85,35 | 85,35 |

| R8 | 58,09 | 58,092 | 58,092 |

| R9 | -18,19 | -18,187 | -18,187 |

| R10 | 51,53 | 51,525 | 51,525 |

| R11 | 75,34 | 75,344 | 75,344 |

| R12 | 45,52 | 45,524 | 45,524 |

| R13 | 98,04 | 98,035 | 98,035 |

| R14 |

69,75 |

69,75 | 69,75 |

Tabelle 1: Farbwiedergabeindex nach DIN 6169 für die Kompaktleuchtstofflampe

Tabelle 1 zeigt die Werte für den Farbwiedergabeindex.

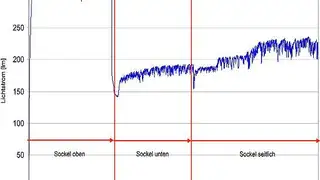

- Messung der Abhängigkeit des Lichtstroms von der Betriebslage der Lampe:

Zum besseren Verständnis, wie der Lichtstrom von der Betriebslage der Lampe (Lampensockel oben, seitlich oder unten) abhängt, wurden Datenlogger-Messungen in diesen drei Lagen durchgeführt. Die Lichtstrommessdaten des Prüflings zeigen eine deutliche Abhängigkeit von der Betriebslage (Bild 5). Zur Durchführung der Messungen und zur Dokumentation der Messwerte wurde auf die Software S-BTS256-LED zurückgegriffen, die zum Lieferumfang des Messgerätes BTS256-LED gehört.

Bei dieser Software kann der Benutzer die grafische Benutzeroberfläche entsprechend seinen Bedürfnissen konfigurieren. Optional ist das Entwicklungswerkzeug »S-SDK-BTS256-LED« erhältlich. Es bietet DLLs für C- und C++-Programmierung und »Labview VI« für Kunden, die das Messgerät in ihre eigene Software einbinden wollen.