Anzeigeelemente integrieren

Displays richtig handhaben

Displays gibt es viele, aber für eine konkrete Anwendung eignet sich natürlich nicht jedes Modell. Für die Auswahl muss sich der Entwickler auf Technologie, Format und Größe festlegen. Für die Frage, wie viel zusätzlicher Platz im Gehäuse für die Verkabelung nötig ist, gibt es eine Faustregel.

Jedes Display-Projekt beginnt, analytisch betrachtet, mit zwei Prozessstufen. Die erste Stufe ist der firmeninterne Abgleich zwischen dem sich aus der Anwendung ergebenden Anforderungsprofil und den für die technische Umsetzung gegebenen Parametern. Die zweite Stufe ist die Umsetzung der ermittelten notwendigen Parameter und dem Abgleich mit den Marktgegebenheiten bei den Display-Herstellern und -Lieferanten. Nichts kann so weit auseinander liegen, wie die Anforderungen an ein neues Produkt aus Sicht der jeweiligen innerbetrieblichen Akteure.

Eigenheiten der Display-Technologie berücksichtigen

Sind die Ansprüche an ein Display katalogisiert, sollte als nächster Schritt die Übertragung der erarbeiteten Muss- und Kannbestimmungen auf die am Markt erhältlichen Display-Typen erfolgen. Daraus lässt sich ableiten, welche Technologie sich für dieses Produkt anbietet und welche eher nicht.

Alle jüngeren Technologien wie TFT, OLED oder E-Paper haben aktuell noch bauartbedingt Eigenheiten, die sich beschränkend auswirken können. So ist ein E-Paper prädestiniert als bi-stabile Anzeige von Daten. Werden die Informationen jedoch stetig geändert, wie beispielsweise bei Messgeräten, ist ein E-Paper nicht die erste Wahl. Es würden die Reaktionszeit, Lebensdauer und einen erhöhte Stromaufnahme dagegensprechen. TFTs und Passiv-Matrix-OLEDs (PMOLEDs) spielen ihre Vorteile im Gegensatz dazu aus, wenn bewegte Bilder oder Daten in Echtzeit eingespielt werden sollen. Für Consumer-Produkte oder Produkte, die unter sehr hohem Kostendruck stehen, scheiden jedoch meist alle drei Technologien für mittelständische Firmen mit kleineren Abnahmemengen derzeit noch aus.

Für das Anzeigen reine Zahlenkolonnen sind Segment-Anzeigen meist völlig ausreichend. Piktogramme oder Menüstrukturen verlangen meist nach einer grafischen Darstellung. Für den Mittelstand sind deshalb monochrome Flüssigkristall-Displays (Liquid Crystal, LC) auf Grund ihres Preisniveaus eine attraktive Technologie. Für Hersteller von Industrieprodukten und Investitionsgütern ist die Langzeitverfügbarkeit und die Abnahme in adäquaten Mengeneinheiten ein wichtiger Aspekt. Gesucht ist eine Display-Technologie, die zeitstabil und möglichst wenig Marktbewegungen unterworfen ist.

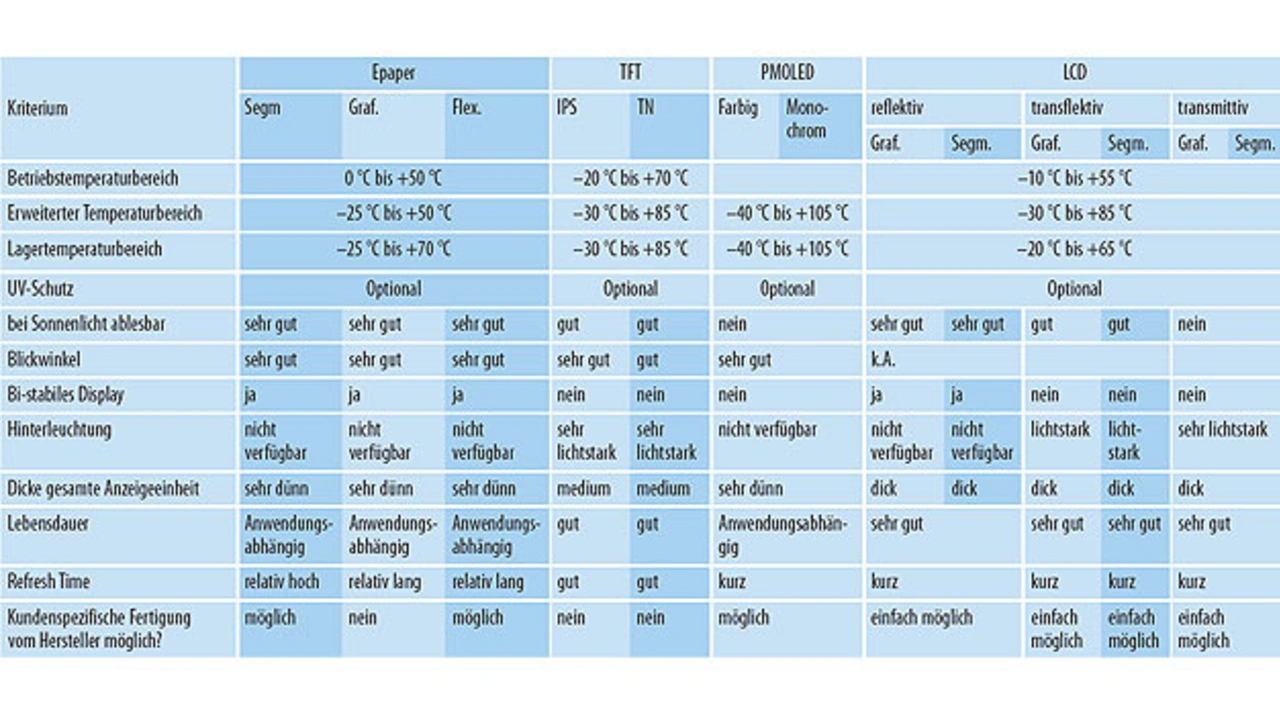

In der weiteren logischen Fortführung der vorgenannten Aspekte fällt spätestens jetzt die Entscheidung, ob Standard- oder kundenspezifische Displays zum Einsatz kommen sollen. Ein kundenspezifisch entwickeltes Display bietet Vorteile in der individuellen Gestaltung und im garantierten Zugriff. Die Tabelle, zeigt einen Überblick zu den Eigenschaften der gängigsten Display-Technologien und ermöglicht eine erste Einschätzung, ob ein Projekt mit der jeweiligen Technologie umsetzbar ist.

Die Auswahl der Technologie, wie beispielsweise TN, STN, FSTN oder FFSTN (siehe Tabelle) sowie deren reflektive, transmissive oder transflektive Ausführungen, bedingen sich zum Beispiel von der Notwendigkeit einer Hinterleuchtung und den definierten Einsatzbedingungen, wie Lesbarkeit oder Blickwinkel.

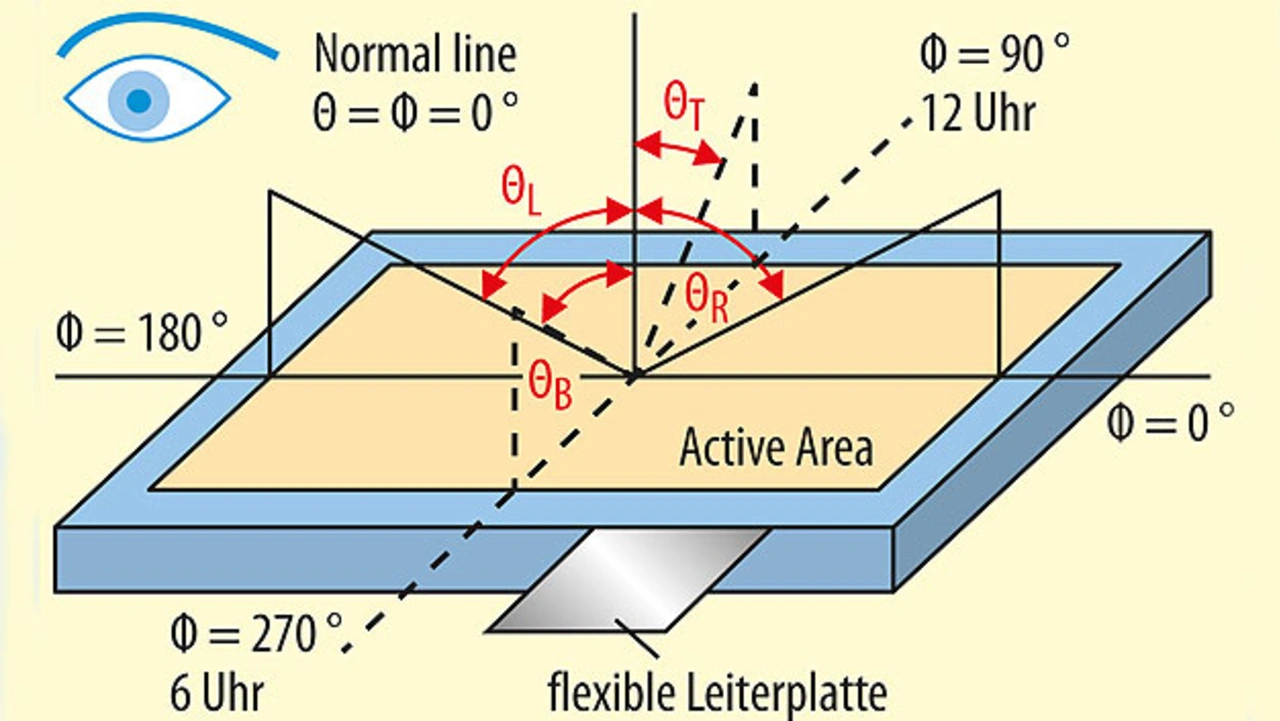

LC-Displays können im Herstellungsprozess durch Bearbeitung der Gläser, dem sogenannten Rubbing, entsprechend ihres Einsatzes auf einen optimalen Kontrast hin in verschiedenen Blickwinkeln gefertigt werden. Senkrecht betrachtet (Normal Line, Bild 1) bietet jedes Display eine gute Lesbarkeit. Außerhalb der Senkrechten nimmt diese Lesbarkeit jedoch ab. Abhängig von seinem jeweiligen Einsatz lässt ein LC-Display die Spezifikation einer bestimmten Blickrichtung zu. Analog eines Zifferblattes können die erhältlichen Blickrichtungen in 12:00, 3:00, 6:00 und 9:00 Uhr eingeteilt werden. Mit der IPS-Technologie steht für viele Typen eine Erweiterung des Blickwinkels zur Verfügung, die bei etwas niedrigeren Winkelwerten den Einblick von allen Seiten gewährleistet.

| Begriffserklärung |

|---|

|

- Displays richtig handhaben

- Platz im Gehäuse abschätzen – eine Faustformel

- Darstellung von quasistatischen Inhalten ist problembehaftet